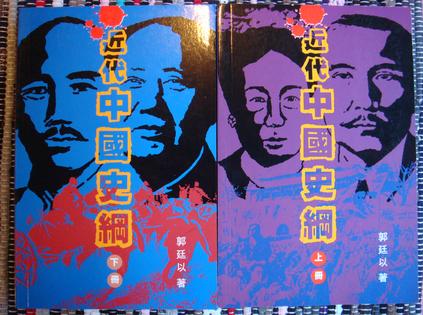

一九六九年,台湾中研院近代史研究所创办人、近代史研究的一代宗师郭廷以,应夏威夷大学之邀赴美讲学。两年后,他正式卸任所长职务,从此长期滞美。尽管生活艰困,却仍孜孜于研究撰述,完成了《近代中国史纲》等多部巨著。

一九六九年,台湾中研院近代史研究所创办人、近代史研究的一代宗师郭廷以,应夏威夷大学之邀赴美讲学。两年后,他正式卸任所长职务,从此长期滞美。尽管生活艰困,却仍孜孜于研究撰述,完成了《近代中国史纲》等多部巨著。

早在一九二五年,在东南大学求学期间,郭廷以即秘密加入国民党。北伐军打到南京,他正好大学毕业,乃投笔从戎,参与国民革命军的文宣和史料撰述。国府迁台,他受命创办中研院近史所,近史所形成「南港学派」,影响中外中国近代史研究甚巨。

然而,学界与政界一样,人心险恶、斗争频仍。 “福特基金”一笔四十万美金巨款注入近史所,人人眼红。外有吴相湘、姚从吾、黎东方等人杯葛,内有学生李毓澍反目成仇乃至在杂志上造谣说“近史所是共产党通过费正清渗透到台北的据点”,不擅长行政管理的郭廷以苦不堪言。

白色恐怖时代,近代史研究禁区重重。郭廷以的学生张玉法、李国祁等被警备总部警告,原因居然是“说是写国父前面一定要空一格;又说一定要先写民国在括弧西历,不能直接写西历再用民国”。更有什者,中研院内潜伏情治人员,随时向上方报告院内动向,甚至以“钓鱼”的形式用红色书刊引诱南港同人入罪。郭廷以上了警总之“黑名单”,害怕成为“雷震第二”,乃避居美国。

郭廷以的学生郭正昭对恩师在美国的生活有一段生动的回忆:“回程迎着夕阳,晚霞弥漫天际,又是晚秋时节,沿途枫红,绚烂一片,而落叶遍地,更平添几许悲凉气息。我回首看看两位老人家,显得有几分倦态,内心无限感触。我问郭师母,《近代中国史纲》写作完毕出版,结束美国的研究计划,还要回台湾长住吗?两老闻言,沉默良久,才有郭师母透露一个讯息,他们在师大的宿舍已被迫迁离,回台湾已是无家可归了。叶落又如何归根呢?”对于恩师终老异乡,郭正昭感慨说:“因为经济的、特别是政治的原因,本土社会不能提供一个优良的生态环境,让这些知识人安身立命。他们必须飘洋过海,流浪异域,追求自由的新生。这种花果飘零的宿命,构成了一幅时代悲剧的图像。”郭廷以的另一位学生张朋园回忆说:“郭先生去世十年后,近史所才在所长吕实强的主持下,出版郭先生的《中华民国史事日志》。在此之前,我们几乎都认为郭先生这套书没希望出版了,因为那个时代,没有人敢批评政治。”郭廷以的遗著《近代中国史纲》因为触及若干“敏感”的人与事,也只能在香港出版,长期被台湾列入“禁书”。 [1]

数十年追随国民党的郭廷以,晚年却只能寂寞地生活在美国,若回首一生,最堪追忆的或许是在东南大学安静读书的大学时代吧?军阀治下的学界,却具有国共两党治下所不具备的学术自由与言论自由,对于这位历史学家而言,历史又是何其吊诡?

买枪自卫、无须政府的河南乡村

辛亥革命之后,中央政权分崩离析,地方势力迅猛发展,地方主义者在其乡土自组政府,握有兵权,控制财源,建立其自主权力的统治。 [2]民众对北京中央政权的忠诚,转向对本省本土的忠诚,如梁启超的学生欧榘甲所说“爱国者,不如爱其所生省份之亲”。郭廷以在其口述自传中,真切地回忆了故乡河南舞阳民众的半自治的生活形态和乡土认同。

郭家在清末家道中落,到了郭的父辈一代,才经商致富。河南虽名为出兵的地方,但实际全省的正规军不过一万人。土匪猖獗,政府无力处置,人民为了自卫,必需买枪。经过政府同意,有钱的人家即可登记买枪。一般是日本造,最好的是德国五响钢枪。每一支枪带两百发子弹,价约三、四十圆。镇上百户人家约有枪二百余支,郭家即有三十多支。郭廷以推算,舞阳一县共有四千多支枪,以全省一百县估计,应有三四十余万支,可见民枪之多。 [3]

有了武器,进而组织民团,成立团练局,俗称“局子”,由各家出钱,找几个壮丁,便可以开始。团丁俗称“队上”,除由各家派饭外,每月有两吊零用钱;无事,则帮忙农作,若出去打匪,可得些好处,难免趁火打劫一番。 [4]郭廷以还绘声绘色地讲述了团练头目李兆丰生擒土匪头子的故事。

人人有枪,政府不能为所欲为。当四川军阀混战之时,有人提出的解决办法是振兴民团,有民团即可制约军队。 [5]民众若有持枪权,暴政必定不敢肆无忌惮。倘若人人有枪,毛泽东还敢制造大饥荒并禁止农民外出逃荒、以致于活活饿死吗?邓小平还敢随意调动军队入城,屠杀手无寸铁的学生和市民吗?而美国共和制度之建立、人权之保障,根本即在于宪法确立了民众之持枪权——美国独立战争之前,美洲十三个自治领没有正规军,华盛顿率领的是一支被英军瞧不起的、连统一制服和武器都没有的民兵。如今,中共政权残民以逞,同时向人民灌输“禁枪是为保障民众安全”之谬论。殊不知,民国时代的河南等地,曾家家持枪,人民方能安居乐业。

孙传芳是一个好军阀吗?

郭廷以在东南大学求学的四年,南京及江浙地区在孙传芳的统治下,社会安定,人心平静。他观察到,北伐刚开始,南京一般人民仍看好孙传芳,认为他一定胜利,南京小孩子打架常说:“我是孙传芳,你是蒋介石。”直到孙在江西吃了败仗,才改过来说: “我是蒋介石,你是孙传芳。”这是一个很有趣的细节。

孙传芳在其全盛时期,邀请辛亥革命元老章太炎任政治顾问、军事家蒋百里及日本名将冈村宁次任高等军事顾问。为对抗孙文的三民主义,孙传芳提出「爱国家、爱人民、爱敌人」的「三爱主义」。梁启超对孙传芳评价不错,当儿子梁思永询问为何“梁派”多站在孙传芳一边时,便在家书中解释说:“孙在北洋中总算比较的好,江浙地方政象亦总算比较的清明,丁在君(丁文江)、蒋百里与孙的合作并不算无理由。”[6]这一判断与郭廷以的观察是吻合的。

那么,孙传芳为何惨败?郭廷以的分析是,孙号称五省联帅,兵多将广,然而可靠的基本部队估计不到五万人。很多表面上依附于孙传芳的将领,见风使舵,有奶便是娘,被蒋介石收买,还未开战就投降了。 “孙拥有江浙地盘、上海财源,又有英方支持(丁文江做淞沪商务帮办,负责向英借款),蒋百里筹划军事,论兵力、地盘、财源,革命军似乎居劣势,但孙内部复杂,而革命军气盛,得人心,有其是青年支持——后来孙军有“便衣队防不胜防队”之感慨——使孙反而处于劣势。”[7]

一九二六年十一月七日,郭廷以的同学亲眼看到孙传芳打败仗后狼狈入城。此后,孙投靠张作霖、张宗昌,但已无力回天。孙留学日本,在日本陆军士官学校完成四年学业,军事才能未必弱于只受过初级军事训练的蒋介石,但决定这场战争胜负的不单单是军事统帅的能力。当时,国民党军队具备了高度的作战能力、钢铁般的严格纪律,细致的政治工作以及献身于政治理想的决心。而北洋军阀各自为政、各怀鬼胎是其致命弱点。 [8]

东南大学:与北大对峙的学术重镇

郭廷以中学毕业后,一度想报考北大,因为北大名气大,文史方面有一套特色。但是,有在北大的同学放假回家,说北大闹得很,请愿、打架,很少上课,学生住公寓没人管。 “我有一班同学到北大去,拖了六七年毕业不了。又像陈雪屏比我早一年进北大,比我还迟两年才毕业。”于是,他转而选择了东南大学。

当时,东南大学的郭鸿声,美国哥伦比亚大学毕业的高材生,郭鸿声之于东南大学,犹如蔡元培之于北京大学。蔡元培创造北大自由学风,离不开徐世昌等北京政府政治领袖的开明;郭鸿声奠定东南大学的学术底色,同样离不开孙传芳的支持与宽容。郭廷以如此评述东南大学的校风:“学生循规蹈矩,一切都不走极端,既接受西洋文化,亦不排斥我国固有文化。学生虽鲜出类拔萃人物,但太差的也没有。”[9]

郭鸿声聘请的副手刘经庶,同样深受学生爱戴,他创办《学衡》杂志,鼓吹文化保守主义,与北大陈独秀和胡适主持的《新青年》相抗衡。他们从「新人文主义」的角度出发,以东南大学为教育基地,以《学衡》杂志为舆论园地,对中国古代文明的现代价值提出与五四主流思潮完全不同的估量与解读。发起人和参与者吴宓、梅光迪、胡先骕、汤用彤等人先后留学美国哈佛大学,归国后又执教于东南大学,称得上是纯正的“学院派”。学衡派诸君对中国文化抱有同情之理解,正如梅光迪所说:“中国之文化,以孔教为中枢,以佛教为辅翼,西洋之文化,以希腊罗马之文章哲理与耶教事例孕育而成。”若是在一个成熟的民主社会,新旧、左右的不同乃至对立的各种思潮,都可并行不悖、百家争鸣。然而,在“比赛谁更激进”的近代中国,东南大学及《学衡》诸君所倡导的中道立场,却被北大及《新青年》诸君所遮蔽(后来,陈独秀嫌北大不够左倾,与胡适等温和派分道扬镳,携《新青年》移师上海,并使之成为催生中国共产党的摇篮)。

二十年代的东南大学名师云集、群星璀璨,仅郭廷以的回忆录中提及的名教授便有:汤用彤、柳诒征、谢无量、陈去病、梅光迪、吴宓、罗家论、梁实秋,叶企孙、熊庆来、竺可桢、陶行知、陈鹤琴、汪懋祖、茅以升等人。本科生的学术训练广博而扎实,郭廷以选修柳诒征的课程,“中国文化史”的近代史部分使用日本资料;“印度史”由于中文著述不多,他找牛津大学斯密斯编的英文本印度史来读;北亚史的讲义,北伐后有人译成日文,日本人看了非常佩服。郭感叹说,老一辈的人做学问和教书的精神实在很伟大。虽然郭廷以只念了四年本科,没有继续念研究所,但其学术功底让此后中国和台湾名校培养的博士望尘莫及。更高的学位,并不意味着有卓越的研究能力;更多的经费,并不意味着有丰硕的学术成果。

近代中国学术与教育的黄金时代,定格在北洋政府时期,而秘密只有一个:政府尽可能地少干涉。

党人操纵学潮,大学沦为战场

一九二五年,奉系军阀入主北京政权,北京教育总长将亲直系的郭鸿声校长免职。东南大学内部分化为拥郭派和反郭派,尖锐对立,新任校长胡敦复无法上任。本来胡答应暂时不进入学校,却又违约到校,被愤怒的学生包围在校长室。学生打破玻璃冲入室内,用红墨水瓶袭击胡氏,胡氏狼狈不堪。有一个名叫卢恩颂学生在校长室窗台上,大演其说,并丢下胡的帽子说:“这是乌龟壳。”胡不得不屈服,具结“永远不进东南大学的门”,从后门离开。

郭廷以对学生的粗暴言行颇为厌恶,与学潮保持距离。他更观察到,教育部的命令不能贯彻,而地方当局对此事毫不干涉,根本原因在于“当时军阀们很少干涉教育事项”。 [10]此类学潮若在国民党和共产党的治下发生,学生轻则被“秋后算帐”,重则被抓捕乃至被枪杀。

原本是奉系和直系的争斗波及教育界,南方的国民党也趁机插一脚。郭廷以是一名国民党秘密党员,却又是“消极党员”,对国民党在背后操纵学潮并不敏感。学生党员大都奉命反郭校长,郭廷以反而同情郭校长。那时,国民党在东南大学还处于地下状态,没有一个组织严密的党部,无从控制每个党员的言行与思想,也没有上级强迫郭必须参与学潮。据郭廷以分析,郭鸿声校长与国民党结怨的原因是:他不肯帮国民党从事活动。郭鸿声曾与孙文关系密切,孙文的《建国方略》英文稿据说是郭鸿声草拟的。孙文希望郭鸿声在东大帮助培植国民党力量,但郭作为校长有其客观环境与立场,像作为国民党党员的蔡元培在北大当校长时,其立场有时就与国民党不一致,曾有一次还打电报劝孙文下台。 [11]由此,孙文及广东方面将郭鸿声看做“军阀的帮凶”,恨不得除之而后快。

国民党打败北洋系,一是靠背后的苏俄,二是靠新式党军,是靠被革命理念迷惑的青年学生。在大学和中学煽动学潮便是其的策略之一。然而,“螳螂捕蝉,黄雀在后”,跟北洋政府相比,国民党固然是煽动学潮的高手,但当更精通学生心理的共产党上场之后,国民党便左支右绌、穷于应付。不到二十年后,在更为暴烈的学潮中,国民党从革命派沦为被打倒的对象,真个是“正叹他人命不长,哪知自己归来丧”!

文学家王鼎钧在抗战时是流亡学生,也是四十年代中期共产党鼓动的学潮的亲历者,多年之后他回顾那段经历说:“学潮这个怪物由中共授精,国民党授乳,中共与学运之间曲曲折折的线,明明暗暗的人,闪闪烁烁的话,国民政府的情治人员只会逼上梁山。”他又说,国民党早已失去青年世代的心:“我对学潮能理解,不能支持。······蒋介石发表《告全国青年书》,老生常谈对初生牛犊,学生当做笑话。官员文告的说服力比不上北洋政府时代的蔡元培,而学生的斗争技术超过五四。”[12]国民党失去了革命话语的控制权和道义上的制高点,只能处处被动挨骂。

同样也是抗战流亡学生的齐邦媛,抗战胜利之初,在四川、武汉多次被迫参加游行活动,内心充满困惑和悲愤。她在回忆录中写道:“抗战胜利之后,自华北开始,共产党在战线后方,以土共和农村宣传的力量急速扩张,对不满现状、充满改革热情的知识分子具有强烈的渗透与说服魅力。”她认为那一代青年成了共产党夺权的牺牲品:“我们那一代青年,在苦难八年后弹痕未修的各个城市受他激昂慷慨的喊叫的号召,游行,不上课,不许自由思想,几乎完全荒废学业,大多数沦入各种仇恨运动,终至文革。”[13]可惜,梦醒时分,悔之晚矣。

一九二七年春,郭廷以大学毕业,本来想出国留学,有同学劝他先做一两年事再出国较好。于是,他受东南大学的老师罗家论之邀请,进入国民革命军政治部工作。那时的年轻人都以参加北伐军为荣,有所谓“三皮主义”,即皮带、皮包、皮鞋“三件套”,没骑马的军官也手拿“皮马鞭子”,走在街上神气十足。女性政工人员首开风气剪了头发,一般人就称她们为“鸭屁股”,称军人为“皮带”,看到女政工常和军人一道走,就说:“鸭屁股跟着皮带走。”[14]郭廷以也是身在其中的时髦分子。

投笔从戎,仍是书生。在北伐刚战争时,郭就以史家的敏感意识到这是一件“大事”,据报刊逐日记“大事志”。而他所在的政治部下属编史局,专门收集国民革命军史料,因此有条件写作“日志”,为将来撰写军史做预备。郭廷以有过史料学训练,在搜集资料方面非常用心,据他自述:“当时我收集资料的范围很广,标语也加以收藏,并记载了某年某月在某地某个机构贴出来的标语,由此可发现军政方面变化的迹象。”一代宗师,在军中迈出了近代史研究的第一步。

[1] 严友良《郭廷以和中研院近史所往事:筚路蓝缕终留南港遗风,两度请辞被迫出走异乡》,《时代周报》(上海),2013年6月27日。

[2] 胡春惠《民初的地方主义与联省自治》,中国社会科学出版社(北京),2001年第1版,第37页。

[3] 郭廷以口述、张朋园等整理《郭廷以口述自传》,中国大百科全书出版社(北京),2009年第1版,第41页。

[4] 郭廷以口述、张朋园等整理《郭廷以口述自传》,中国大百科全书出版社(北京),2009年第1版,第43页。

[5] 四川旅沪同乡会在一份电报中建议,在川局未统一之前,各县地方得由各县自治,由各县民团驱逐滥军出境,自行维持治安。同时各县民团督同全县人民,坚壁清野,一切不与当地驻军合作。废止内战大同盟会编《四川内战详记》,中华书局(北京),2007年第1版,第186页。

[6] 丁文江、赵丰田《梁启超年谱长编》,上海人民出版社(上海),1983年第1版,第1111页。

[7] 郭廷以口述、张朋园等整理《郭廷以口述自传》,中国大百科全书出版社(北京),2009年第1版,第113页。

[8] 齐锡生指出:“北洋军阀逃避不开国民党分化和征服搭策略,国民党分化直系军队的战略获得成功,因为孙传芳认为,无论是国民党可能被吴佩孚打败,还是吴佩孚被打败了,国民党会满足于得到的领土而愿意谈判。还在孙传芳惨败之前,奉系就开始担心国民党日益增长的威胁,并与孙传芳进行军事合作。但已为时太晚。从这个意义上说,这些角色对超国家之组织原则对未加限制,是这个系统灭亡的决定性原因。”见(美)齐锡生《中国的军阀政治(1916-1928)》,中国人民大学出版社(北京),2010年第1版,第191页。

[9] 郭廷以口述、张朋园等整理《郭廷以口述自传》,中国大百科全书出版社(北京),2009年第1版,第91页。

[10] 郭廷以口述、张朋园等整理《郭廷以口述自传》,中国大百科全书出版社(北京),2009年第1版,第105页。

[11] 郭廷以口述、张朋园等整理《郭廷以口述自传》,中国大百科全书出版社(北京),2009年第1版,第105页。

[12] 王鼎钧《关山夺路》,尔雅出版社(台北),2005年第1版,第276页。

[13] 齐邦媛《巨流河》,天下文化(台北),2009年第1版,第238页。

[14] 郭廷以口述、张朋园等整理《郭廷以口述自传》,中国大百科全书出版社(北京),2009年第1版,第122页。

来源:纵览中国