夜雾茫茫

1951年3月24日。

夜雾弥漫,四周一片那漆黑。

崔锦章一个人坐在屋里,翻来覆去的看手里的一张纸,其实,上面也就那么几句话:

崔锦章先生:

来信已阅,关于你的问题,现已派人前去,一定会得到公正的解决。望你忠实改进业务,以待人民所期。此致

敬礼

陈北辰

段永杰

1951年3月24日(注1)

(引自崔锦章1956年7月1日“上诉书”,以下简称“上诉书”)

这封信是崔先生讲课时,从门缝递进来的。

几天前,听说,市委书记张烈要抓他,一时,坐卧不安,连夜写了一封信,从幼时随家受洗皈依上帝,到新政伊始当上省、市人民代表,洋洋洒洒,不知写了多少字,也没想领导有没有时间“圈阅”。但毕竟回信了,可是,却让他喜忧参半。心里还有点发毛,老是觉得“话里有话”。

正在焦虑之时,曹西贵(安东检察署副检察长)走了进来。二话没说,伸手把那信“截”了过去。随后,又进来几个陌生人。

一个麻子脸对崔先生厉声喝道;“你把手举起来!”说着就搜身。

崔锦章一愣神,慢慢地举起手来:“检察长……”

曹西贵打断了他的话;“领导的信,你不是看了吗?我们就是来解决问题的。”

崔接着说““我做了什么违法的事情?检察长,可以告诉我吧!”

曹西贵用鼻子哼了一声:“可以,到检察署再说吧!”话罢。转身出去了。

麻子脸搜去了崔兜里的一支钢笔和一个记事本。紧接着,翻箱倒柜,噼里啪啦,西里轰隆,吓得孩子直哭(43天的女儿、2岁的儿子)。5岁的美玲依偎着爸爸,她的一只冰冷的小手在爸爸的手心里握着。

当警察的手在一个盛书的箱里翻腾时,美玲说话了:“你翻什么?那是我的书。”一个柔弱的小女孩发出了不平的声音,真让老爸心里有些震撼。

突然,警察的眼睛发出了异样的光彩,原来,搜出了一些熠熠生辉的东西:19个金元宝、26个金戒指。这些令人垂涎三尺的东西,有崔锦章开业6年的积蓄和夫人结婚时娘家的馈赠以及在华昌工业社入股的利息。其中,有教会委托崔先生保管的(崔兼任“司库” ):教会所有的1个元宝和3个戒指;还有郭慕深Karen Gormsen(注2)为几个孩子所留下的3个金元宝。

几个警察麻溜地把“金货”收拾在一个包裹里,又把崔先生的毕业文凭和照片用报纸包起来。

这时,崔太太(王澄美)从外边回来了,眼前是瓢朝天碗朝地的,一片狼藉,她望着丈夫,眼神流露出一种难以言状的痛苦……

崔先生的耳边又响起了妻子的“絮叨”:“你身体不好,担任不了。那么大的医院,又没有好大夫,你累死也干不好。再说了,政府要的那地方,你去了要遭到误会。”

……

一个警察冲着崔先生一甩头:“走吧!”

美玲拉着爸爸的手:“爸,我们不去么!”说着,呜呜地哭起来。

崔先生犹如万箭穿心:“玲儿,听话,去睡觉吧!”又对妻子说:“你领孩子去睡觉吧!”

警察把崔太太和孩子赶到一间屋里,把其余几间都贴上了封条。然后,一个警察掏出绳子来捆绑,崔先生说:“同志,还用绑吗?你叫我跑,我也不能跑啊!”

崔先生太单纯了,他不明白,“杀猪”绑起来是怕“跑”了,而绑人也是一种象征,到了这种地步,人不如猪了。

两个警察架着五花大绑的崔先生从楼里出来,身后是孩子的撕心裂肺的哭声……

夜雾弥漫,吉普车前人头攒动,人群中喊了一声:

“我们有个要求,请政府告诉我们,崔院长到底犯了什么法?”

“你们这些穿白大褂的,赶紧让开,别把我惹火了!”这是曹西贵的声音。

警察推开人群,把崔先生塞进了吉普车,曹西贵猫腰钻了进去,一挥手,汽车闪着混浊的灯光,驶出了教会医院。

浓雾淹没了一切,汽车向城东奔驰。跑了一段路后,拐了一个弯,停在一个小山包下,随着汽车喇叭的鸣叫,一阵沉闷的铁器摩擦声,眼前拉开了一道厚重的铁门,夜雾中闪烁着暗淡的灯光,这是安东的东坎子监狱。

(注1)陈北辰(1915——1983),沈阳人,早年参加一二.九运动。1937年,加入中共。 1947年,先后任安东市民主政府秘书长,中共安东市委统战部部长,市长等职务。1954年后,从政于辽宁省。

段永杰(1921——1978),生于齐齐哈尔。在北平读书期间,曾参加一二.九运动,1938年加入中共。1950至1964年,先后担任安东市副市长、市长。

(注2)郭幕深小姐Karen Gormsen(1880—1960),系丹麦教士,安东基督教女子医院及育婴堂的创办者。

血染铁窗

监狱西北角的一个“小号”(禁闭室), 狭窄、阴暗,没有窗户,墙上结了一层寒霜,空气中弥漫着一股潮湿、霉烂的气味。腐朽的地板上卷着一床被褥,抓一把湿漉漉的,几乎能拧出水来。

偏僻、背静,听不到人的声息。灯光惨淡,崔先生神情发呆,好像一尊石像似的。一会儿,他慢慢地躺下来,两眼直勾勾地望着天棚,这一切就像一场噩梦,耳朵里响着曹西贵的吼声:

“这完全是为了拯救你,我们对你是争取改造。我给你说明白,你的生活还不成问题,在你改造好了以后,在新中国的建设中,你崔锦章还会有用的。哼!可能起个小作用吧!傅作义怎么样?那有多厉害呀!列为战犯,但当他回转以后,党还把安排在中央政府。你比他还厉害吗?!这里的生活和你家可能是天地之差了,你可要守规矩啊!”

这些漫不着边的话,令人如坠五里雾中。耳朵里嗡嗡的响个不停,眼皮沉甸甸的像挂了一层铅,朦胧之间睡着了。

实在是身心交瘁了,从接替倪乐圣Marie Nielsen小姐(丹国医院的最后一任院长 1950年12月回国)那天起,仿佛陷进了沼泽,每迈出一步,都要使出浑身的力气,而且越陷越深,以至有些窒息的感觉。

从清理备品、药物;编制人员、建章立制到“招兵买马”。既要履行院长的职责,又要身先士卒。他不但是眼科医生,又是助产士。被捕前一天半夜还被叫醒,去为一个难产的女人分娩。除了数不清的纷乱缠绕其身,更难以抵挡的是“明枪暗箭”的袭击。早已焦头烂额了。在监狱的第一个夜晚,竟然宾至如归,僵卧在冰冷的地铺上,酣睡至天明。醒来的时候,发现褥子已冻结在地板上。

一个狱警递过来几张纸,叫他交代“罪恶”。并且,告诉他一天只许上三次厕所;除了8个小时的睡觉,其余16个钟点都要像僧人那样盘腿打坐,不许晃动,不许闭眼,更不许躺下。如有违规,就“倒霉”了。虽然那时没有“电棍”,但折磨人的“花样”是层出不穷的。

深夜,北风偶尔传来几声野猫的嘶叫。囚室如冰窖般的寒冷,崔先生围着被子,面壁而坐。到了晚上,坐得地板上的冰化成了水,第二天早上,水又结成了冰。

最让他心急火燎的是,没人来提审他,掐着指头算,几天过去了,仍见不曹西贵的影子,这是为什么呢?崔先生一次一次的向狱警“报告”,请求曹检察长提审。

本来沉疴在身,难抵折磨,自然,旧病复发了,连续高烧、咳血,身体瘦得吓人,就像一幅骷髅架子。

他心里头害怕,有一天没熬过去,糊里糊涂地死了。

“丹麦特务”

3月30日晚上,曹西贵显身了。

这是第一次审讯。

曹西贵板着面孔说:“你要把自己的事,由远到近,都交代出来。要好好的坦白,事情是怎样,就是怎样,白的,说是黑的不行,黑的,说成白的也不行。人民的眼睛是雪亮的,你不说,政府也是知道的。坦白的就从宽,抗拒的就从严。”

崔锦章说:“我的事情就是那些,都已经写在纸上了。政府‘知道’还有什么,可以指出来,我再没什么可写的了。”

曹说:“你不要顽固,也不要封闭,政府给你指出?我说你杀了一个人,你杀啦?你痛快点儿吧!老老实实把问题交代清楚,然后,我再找你谈。”

说完,抬起屁股就走了。

4月17日,二次审讯。

开头,曹检察长问起崔的个人经历和社会关系。其实,这些,早已掌握在大的手肿了,只不过在“声东击西”——

“你把发报机藏哪去啦?”

“什么发报机?”

“就是你的那个!”

“我家只有一个伪满标三型的电匣子(收音机),再没有别的无线电器材,我从来没有见过‘发报机’什么样,哪来的‘发报机’呢?”.

“你好好说说,你的电匣子是什么样的,多高多宽多长,是方的还是圆的?”

“伪满标三型都是立着的长方形。”

“还有呢!?”

“要是‘还有’可就奇怪了。”

“你老婆说有。”

“那可真是奇怪了,检察长最好把我带回去一趟吧!”

曹的鼻子哼了一声 “要是找出来,可以杀头。”

崔先生如梦初醒:“检察长,你抓我就是为这个电匣子吗?”

崔先生想起了曹西贵审讯李凤英的事,说是丹麦人郭慕深Karen Gormsen走时留下了一部电台,崔锦章把它交给了护士李凤英密藏,曹西贵逼迫李交出来,最后,掏出了手枪吓的小护士“歇斯底里”了。

检察长找“电台”,不过是望风捕影。丹麦人郭幕深临走时,变卖家私,她的一张小方桌、一架大挂钟和伪满标三型的电匣子,一起作价给我了。

贵贱都好说,就是这电匣子,成了崔先生手里的“刺猬”。因为,在那个年代,公安局规定不准偷听听敌台。换句话说,就是不准收听“短波”。要是被发现,是要蹲监狱的。崔先生本想卖掉,没碰到买主。但也不敢拿回家,就放在郭幕深的厨子史录庆那里了。

谁知厨子也害怕,就叫女儿史德珍送还给崔先生。一天晚上,他女儿就把电匣子从墙头上递给了崔家的厨子隋传中。当时,崔先生想把它交给派出所,但又怕人说“怎喊捉贼”,反咬一口。于是,厨子就把它拿到楼上,藏在一个墙旮旯了。

在抓走崔先生的晚上,厨子吓得把电匣子捧到山后,偷偷地砸碎,埋了。

后来,在警察审讯的“威慑”下,厨子带着警察从土里挖出了“碎片”。 警察经过“验尸”和推理,认为“疑窦丛生”——

“崔犯需要继续弄清的问题如下:

1、该犯被捕后,崔妻将美制电匣暗地破坏,与其伙夫隋传中同埋于后山。后找其佣人隋伙夫谈话,隋即将情况暴露,领着我们将其破坏的电匣零件从山坡扒出。经检查可疑地方:

一、崔锦章与其妻均不承认有电匣子;

二、经检查被破坏的电匣零件中,有一个八号至廿号粗细的铜丝线绕的,确系是个发射线球在内。此线球如有其它零件相配合,是能向天空发射电波的,也就是说不仅能发报,而且能发话,这个问题至今尚为弄清。

2、崔锦章在伪满时、曾到青岛、徐州、济南等地数月,情况不详;

3、丹国人郭幕深走时,交其电匣子一个,但不知电匣子性能,崔犯不供。

——摘自安东市法院1951年刑字第171号崔锦章卷宗,以下简称“卷宗”。

崔先生一直蒙在鼓里,没想到自己竟然是一个“潜伏”的“丹麦特务”。早知如此,打死也不能接丹麦老太婆那个破“玩艺”呀!可是,谁能想出这么离奇荒诞的“瞎话”来呢?老百姓有话,早知道尿炕,还不睡觉了呢!

《 蒋委员长赞 》

崔先生面壁而坐,心里想着:总该有出头之日了。因为,自己本是一个清白之人,“打造”成“丹麦特务”,岂不是“皇帝的新衣”吗?

然而,事情却是一波未平一波又起。

5月12日,第三次审讯。

曹检察长携来公安局的一个副局长,姓高(高正华),联手提审崔犯。

俗话说,来者不善。这位高警善于“骂阵”。古时打仗,有在阵前叫骂的,以此激怒对方应战。比如“无胆鼠辈,缩头乌龟”,还有殃及父母甚至十八代祖宗的。但是,党教育出来的“高警”,总会“文明”吧!——

“我看你有些急躁,你不要急躁,也不要想家中还有妻儿老小。你是学化学的吧!你回到小号里把自己好好化验化验,看看你自己到底是个什么东西!?依我看,你是个流氓、土棍,你骑在什么上就拉什么屎,你骑在白的上就拉白屎,骑在黑的上就拉黑屎,你在伪满时拉绿屎,在国民党时期,你就拉白屎。我们来了,你又想欺骗我们,你说,你到底是个什么东西?”(摘自“上诉书”,下同)

崔先生愕然了,怎么说出这样一一番的话来呢?令人“口将言而嗫嚅”,接着,对方又打来一个杠子:

“你不要辩驳!你称赞蒋介石么?是他领导的抗战胜利么?”

崔先生不由得又愕然一怔,怎么翻腾起“陈芝麻了烂谷子”来了?

1945年的秋季,江水清澈,金风飒爽。

安东人沉浸在祖国光复的欢乐的日子里。

街上响起了咚咚锵的锣鼓声,劈劈啪啪的鞭炮声,扭秧歌、踩高跷的在马路上撒起欢来。还有游行的人羣,挥着拳头,喊着口号,有的敲起铜盆,站在路旁白发苍苍的老人笑着拍起了巴掌。

“满脸是泪,浑身是血,遍体鳞伤”的中国人站起来了,扬眉吐气了。

望着自发的游行人羣,没有乐队,没有歌声,只有锣鼓,崔先生感觉似乎少点什么,还不够振奋,还缺乏雄壮,长久压抑、愤懑的心情,还没有像打开闸门那样,浪花滔滔,一泻千里。蓦然间,他的心里流淌着一股音乐,有了一种创作的冲动。.

“抗战胜利了,祖国光复了,人人都在欢腾歌舞。我也不知怎样才能表达出来我的欢乐心情。我看到街上游行的人,只在敲锣打鼓,连一个歌子都不会唱,我想,若能找几个中国歌,交给大家唱唱,那么游行的时候,就显得威武了。”

崔先生的太太王澄美,少时从师俄国一位钢琴老太,就读南京金陵女子大学时,钢琴是她的选修专业。多年来,一直从事音乐教育,教堂的司琴,可谓那个时代的音乐人。

听了先生作歌的想法,她从一个收藏乐谱的箱子里翻出了一本歌集,是汪精卫政府时期的。从歌词来看,有国父孙中山的《大中华国歌党歌》,也有辛亥革命元老章太炎的《华夏歌》,还有国民党元老戴季陶的《国旗歌》。虽说是“古董”了,曲子倒有些个中国味道。但里面有“反共建国”的词句,崔先生感到刺眼,这倒不是“亲共”,只是想,打跑了倭寇,也该建设了。不是说要握手言和,“和平建国”吗?“反共建国” 的口号过时了吧!于是,凡是“反共建国” 的字样,都改写成了“和平建国”。先生又想,不能光是“炒冷饭”,也应当有自己的东西啊!于是,让太太找来两首曲谱,琢磨起填词来了。可是,脑子空空如也,写点什么呢?如今,大地重光,又见到了青天白日满地红,寻根思源,孙中山是民国之父,那就唱一首歌,告慰一下在天之灵吧!

又想到,晚清以来,帝国就像“东贴西补”的一间“破屋”,内忧外患,交相煎迫,成了屈辱与落后的象征。而抗战的胜利,一扫中华民族抵御外侮的历史阴霾,真是百年屈辱,洗于一日。

那么,是谁掀开了起死回生的重要一页,让中国人找回了失去的尊严呢?换言之,这场引以为豪的胜利,是在何人的领导之下呢?

在满洲国的报纸上,看到的是打倒“蒋政权”的话题。七七事变后,崔先生在营口教书的时候,听人家讲,蒋介石是国民政府军事委员会委员长,二战同盟国中国战区最高统帅。如此看来,抗战胜利是蒋先生领导的了。听说,陪都庆祝胜利大会,举着着四大领袖的画像,其中,就有蒋先生啊!

最后,编辑了三十一首歌曲,起名《中华复兴歌集》。其中,署名崔锦章作词的有《国父颂》、《蒋委员长赞》,还有两首是《国民新觉悟》和《起来大中华民族》。

崔先生感到一肚子的委屈,仿佛浑身是嘴也说不清楚了,无论是《蒋委员长赞》,还是《国父颂》,都是欢庆国土光复,再也没有别的意思呀!看看歌词,就明白了。东北沦陷后,伪满新闻封锁,谁知道山沟里的游击队呀!再说了,作歌是在光复之际,共产党还没来呢,也就是说,那是无政府时期呀!

对于崔先生的解释,姓高的烦了:“你辩驳什么?”

曹说:“我们苞米饼子有的是,你糟践几千个不要紧!把他带回去!”

……

压伤的芦苇

脸上涂抹着“丹麦特务”的油彩,又揪起了“反动” 歌曲的老账,真是“横陇地拉车,步步是坎”啊!

7月上旬,最后一次提审。

曹西贵:“你一个劲儿的要求提审,我来了,你要说什么?”

崔锦章:“检察长,你把我关在小号里,整天坐着,叫我想问题,我究竟还有什么问题呢?”

“你说你没有问题,我们把你押进来了,难道政府抓好人啦?”

“好人也罢,坏人也罢,我进来快四个月了,什么问题也该搞清楚了吧!从伪满到如今,我就在安东,哪也没去,我做的事,邻居朋友都清楚。”

“我说你到日本去了么?我说你到美国去了么?那蒋介石坐在南京城里,他哪也没去啊!你把你的问题看简单了,你四个月?你四个月!?我们苞米饼子有的是,你糟蹋几千个也不要紧!”

“检察长动不动拿我比傅作义,比蒋介石,我怎么能和他们相比呢?我除了读书,就是做医生,我还有什么呢?”

“上次问过你,‘罢演’《全世界人民心一条》是不是你的主谋?”(独幕话剧《全世界人民心一条》王昌定)

“实在是冤枉啊!检察长,你可以去调查,那是因为剧中人要撕毁耶稣像,要基督徒做这样的表演,于心不忍哪!这纯粹是信仰的问题。”

“你说‘信仰’,那反革命分子也有他的信仰,你的信仰超过政治么?”

“我的信仰没有超越政治。不过后来‘换剧本’,不是我发出的,是信徒们提出来,我请求政府批准的。”

“你不是教会的负责人吗?”

“教会不是有合法地位吗?‘信仰自由’不是写在‘共同纲领’上吗?”

说到此,曹西贵话锋一转:“你应当悔过。”

崔说:“我是应当悔过,我没有早日参加政府工作,(注3)只图自己的安逸,为教会的事业,我去基督教医院了,这是我的过错。‘演戏’也好,‘作歌’(《蒋委员长赞》)也罢,我也难辞其咎 。不过,我若是早日参加革命,立场问题也就不成问题了。但是,我想,这些毕竟都是思想意识问题吧!给我个教育,今后做警惕,也就是了,够不上犯法吧!”

曹说:”这不就是给你教育么?”

崔说:“检察长,让我工作吧!我今后一定放下一切不必要的思想信仰,一心一意地跟共产党走。你光把我圈起来,把好好的一个人硬圈坏了,这有什么好处?能起个什么作用?我学了医学,读了18年书,还没把所学的东西发挥出去,就这样埋没了,这是多么痛心啊!何况,我还是个用功的学生,自从念书我就学的扎扎实实,怎么好就被自己的政府抛弃了呢?”

崔先生有些激动,苍白的脸泛起了红晕:“伪满年代,报国无门,天天盼望祖国光复,好在祖国光复了,但我并不知道国家的政治路线。多少年来,在帝国主义传下来的教会圈里读书,一向不问政治。所以,在思想上知道‘爱国’,但不知怎么去做。爱信仰、爱教会,有时候觉得是很自然的事。今天,只要政府能宽大我,我再也不能把别的思想作为信仰了。让我工作吧!检察长。”

检察长说:“工作,工作?!你犯法啦!叫你在小号里呆着这是惩罚你!你净出来耽误我的时间!”

接着,喊了一声:“把他带回去!”

从此,检察长是“黄鹤一去不复返”了。

(注3)“1949年省卫生处长何景福动员我去卫生处或省立医院工作,我因肺病未能同意前往。同时,市卫生局长赵凤阳曾对我说,省里工作太累,你若参加工作就不如到市里。

(崔锦章1956年7月1日“上诉书”)

茫茫雪暗天

1952年12月30日,东坎子监狱的院里赶进来一挂马车,令人好奇的是马脖子上挂了一串碗口大的铜铃,跑起来格外的洪亮,当啷当啷,老远就能听到,这是公安局的“警车”。

崔锦章和四个犯人被蒙上着脸,坐上这挂马车,一路颠簸,当啷当啷的,等马车停下,摘下“进山罩”时,才发现来到了安东市法院。然后,几个人被带进一间大屋子,墙上悬挂着毛的头像,原来这里是法庭。

一个女法官声音尖尖的,宣布开庭之后,没有律师,没有庭审,开板就唱,一竿子插到底。

“下面开始宣读判决书”——

“反革命犯崔锦章……”

这话一出口,崔锦章的头“嗡”的一声就像猛然挨了一棒子,头晕目眩,颤颤巍巍的。蹲了600多天的监狱,折磨得耳聋眼花,虚弱不堪,仿佛一个痴呆的人。冷不丁一棒子打来,耳朵里“嗡嗡”的响个不停,一直到末了,也是宣判的高潮,最要命的一句听清了——

“以反革命罪判判处有期徒刑7年”。

霹雳一声,崔先生只觉得眼前发黑,天旋地转……

他挣扎着,稍稍定了一下神:“判决书上说的与事实真相不符,希望政府再做调查。”

女法官好像没听见,只是急着叫崔“按押”(指纹)。

崔说:“我不能按押。必须根据事实,按照人证物证,合理合法的进行。”

女法官叫喊起来:“按押嘛!按押嘛!”

俗话说,好汉不吃眼前亏。崔先生觉得硬撑着也是无济于事,恐怕还会被戴上刑具。于是,便乖乖地按下了指纹。

这时,女法官收起判决书说:“你说吧!有什么地方和事实不符?”

崔先生一声不吭。女法官说:“不准你上诉,有什么问题,你到劳改队去提吧!”

说完,转身走了。.

“法官大人,判决书呢?”崔先生没忘了要判决书。

可是,那女人头也没回,径直去了。

不知何时,天上飘起了鹅毛大雪,马的步子渐渐慢了下来,铃铛声也不那么响亮了。

北风呼啸,雪越下越密,白茫茫的笼罩着边城。马车上了沙河桥,桥下的河,远处的江都冻冰了。

七岁那年,二哥不幸夭折了,母亲想的整天头痛,常来串门的二大娘劝说母亲去教堂。母亲说,码头的地方,咱乡下人不能去。但拗不过二大娘,就跟着二大娘进了城。然后,在小洋楼里住下了(丹国医院)。这是崔先生走向上帝的开始。

9岁时,一大家子人都受洗了。从此,崔先生和这里结下了掰不开,剪不断的情结。

北望元宝山,白雪皑皑。风雪中的小洋楼,依稀可见。眼下,基督教医院不知“鹿死谁手”了,恐怕早已被政府收去了吧!

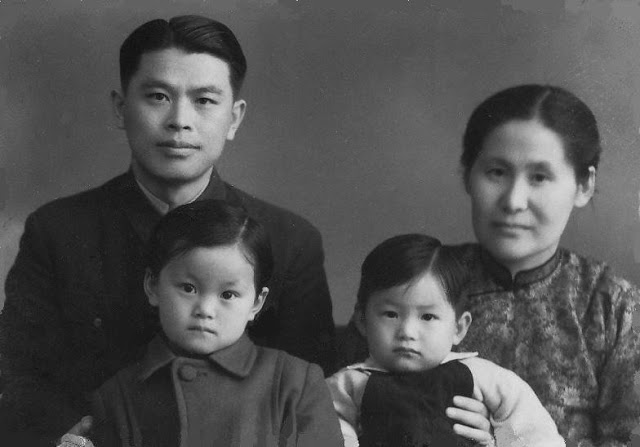

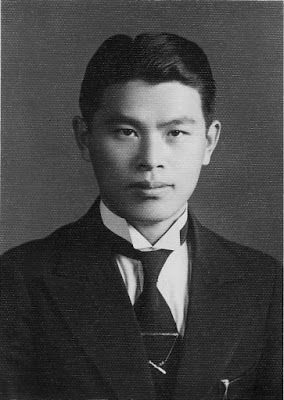

崔锦章(1916—1992),眼科专家,祖籍山东栖霞县,生于安东。9岁随家(全家10人)受洗皈依上帝。之后,入读教会学校,1932年由安东劈柴沟三育初中进入沈阳市文会高级中学,毕业后,在营口市培真初级中学任教(数理化教员),结识同校女教师王澄美女士(基督徒)。1939年,二人在安东元宝山教堂结为伉俪。次年,考入盛京医科大学。1944年毕业后,回安东与妻共建美明诊疗所(1945—50)。

崔锦章(1916—1992),眼科专家,祖籍山东栖霞县,生于安东。9岁随家(全家10人)受洗皈依上帝。之后,入读教会学校,1932年由安东劈柴沟三育初中进入沈阳市文会高级中学,毕业后,在营口市培真初级中学任教(数理化教员),结识同校女教师王澄美女士(基督徒)。1939年,二人在安东元宝山教堂结为伉俪。次年,考入盛京医科大学。1944年毕业后,回安东与妻共建美明诊疗所(1945—50)。

中共建政初期,曾为安东市人民代表、辽东省人民代表;东北基督教信义会理事、安东教会理事长(兼司库)。1950年,丹麦人回国,将丹国医院让渡安东教会,崔出任院长,半年后被捕,以反革命罪判判处有期徒刑7年,1971年出狱。1979年,经丹东市(安东)中级法院“撤销原判,宣告无罪”。

来源:援助新闻网