按:这是二十年前的一篇旧稿。今天来看,文中有些分析自难免粗疏,论证也不够周全。但内中所涉及的问题,却是造成文革迷雾的两大要害。尤其对一些国外学者来说,文革“大民主”的形式和冲击国家机构的表象,给他们带来了太多的困扰和疑惑,因而总是看不透文革的实质,并由此产生出不少的误读。譬如对“全民动员,全民参与”的政治模式,至今仍为一些研究者所称许甚至推崇。但从文革的展开过程和实际结果来看,这其实无非是早年湖南农民运动的广普版而已,其机刮全操控在领袖一人之手。亿万百姓也罢,芸芸众生也罢,不过是奉旨造反。所谓“一阵风雷惊世界,满地红绿走旌旗”。一声令下,“四海翻腾云水怒”,再一声令下,则“寥廓江天万里霜”。潮起潮落,皆视需要而定。岂不闻“五帝三皇神圣事,骗了无涯过客。”一语成谶,不幸这就是文革。

——笔者二零一六年四月识

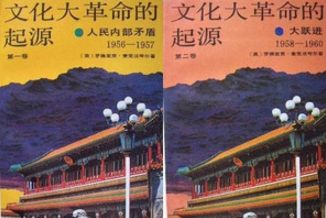

七十年代末,当刚刚走出文化大革命阴影的中国人,还在步履蹒跚,疑虑重重地回顾和反思已被甩在身后的恶梦时,一个远在大洋彼岸的美籍学者,却已拿出了一份沉甸甸的答卷,这就是罗德里克·麦克法夸尔先生《文化大革命的起源》第一卷;一九八三年,该书第二卷问世。五年之后,当这两卷书的中文版在中国大陆出版时,其第三卷据说仍在撰写之中。如今,八年的时间一晃而过,但这部让人翘首以待的第三卷,仍是杳如黄鹤,不知是作者尚未写完呢,还是译者还没有译出?

今年是文革爆发三十周年,结束二十周年纪念。对于这场人类历史上罕见的大劫难,中国的学术界以及思想理论界理应责无旁贷,有更深入的研究,更丰硕的成果。但遗憾的是,二十年之后,国内的文革研究却仍是一片颇为寂寞的园地,以致出现了文革发生在中国,文革研究却热闹在国外这样一种反常现象。对于这样一个既令人不满,又让人无奈的现象,自然并非几句话能够说清。只是检点那屈指可数的国人研究成果,辄不免要叫人有“但凄凉感旧,慷慨生哀”的浩叹。在这样一种心境之下,再来重读麦克法夸尔先生的两本旧著,禁不住又对作者增添了几分羡慕和敬意,顺便也发几句议论,算是读后感吧。

麦克法夸尔先生是美国已故汉学宗师费正清教授的高足。也许是受到乃师“铁的倒退规律”的理论影响,他认为,文革起源的时间应追溯至文革前十年的一九五六年:这一年发生的两件大事——中国合作化运动的完成和苏共二十大的召开,引发了一连串的事件,并最终导致了文化大革命。循着这一思路,疏理那些导向文革的纤纤端绪,历史的大屏幕上便渐次显现出文革与一九五六年的种种关联。譬如,文革高自标举的“反修防修”理论,便是在中苏论战中提出来的,而中苏分歧,又确是源自一九五六年的苏共二十大。再如,文革“打倒走资派”的口号,本出自“四清运动”,而“四清”的开展,则又是一九六二年重提阶级斗争的必然结果,而这又是与庐山会议,进而与大跃进、合作化运动密不可分的。

这真应了费正清那句话:“历史总是在回顾、寻找事件之所以发生的原因。”顺着这种历史的“退位法”回到一九五六年,耳中便赫然响起列宁的名言:历史喜欢捉弄人,本来要进这个房间,结果却进了另一个房间。

一九五六年——

这是个历史的“三岔口”,中国此后二十年的历史,正是在这里被扳错了轨道,掉头走向那条永劫不归路。尤如一棵倒长的树,历史的背反注定了它将结下的苦果,只能是那场颠倒的革命!

于是——

教育革命毁灭教育,科技革命葬送科技,文艺革命摧残文艺……以革命和进步高自标置的文化革命,变成了一次十足道地的革文化命!历史被强制地颠倒、扭曲、肢解、删削……结果,泯灭自我的“斗私批修”,却唤出了自我的觉醒与复活;以反改革为实质的“反修防修”,最终引出的却是轰轰烈烈的改革开放……出发点与目的地都反转过来,调了过个。而正是沿着这样一种奇怪的逻辑,才产生了一个无论是它的发动者还是参与者,赞同者还是反对者都始料不及的结果:以颠倒一切的方式,把它所追求、所号召、所反对、所打倒的一切,都推向反面!可以说,在中国的现代历史上,还没有哪一次事件像文化大革命这样,充满了如此之多的颠倒和错乱,悖论和冲突。即使在今天,要详述这其中的一切颠倒与错乱仍是困难的,这里只能以管窥豹,试挑出两个最具迷惑性的问题来作点分析,以略窥一斑。

其一,是反官僚主义问题

国外有论者认为,毛泽东发动文革的目的之一,是为了打击官僚主义,遏制党的蜕变,按照过去的革命理想和革命精神,重建已受到官僚主义严重侵蚀的党和国家领导机构。其依据之一,便是毛晚年提出的反官僚主义理论和文革对党和国家机器的无情冲击。

其实,这是一个绝大的误会。

不错,早在延安时代,毛对官僚主义问题就十分重视,建国后也曾多次将之作为整肃对象。及至文革期间,在与斯诺的谈话中,还提到了所谓“官僚阶层”问题。而在一九七六年方始公开发表的对陈正人蹲点报告的“批示”中,甚至还使用了“官僚主义者阶级”这样尖锐的字眼。不过,仔细体察毛的意思,至少在文革时期,他所说的“官僚主义者阶级”也无非是其“党内资产阶级”的同义语!这一点,在前述对陈正人报告的“批示”中便已有明确的论定。此外,从“五·一六通知”和曾被视为是对马列主义重大发展的“无产阶级专政下继续革命的理论”来看,所谓“党内资产阶级”,则是指那些“混进党里,政府里、军队里和各种文化界里”的“资产阶级的代表人物”、“反革命修正主义分子”——即所谓“走资派”。由于他们大权在握,篡夺了从中央到地方许多单位的领导权,已形成了一个以刘、邓为首的“资产阶级司令部”,只等时机成熟,就要在中国“复辟资本主义”,把马列主义的党“变成修正主义的党,变成法西斯党”。所以,对他们的斗争,仅仅依靠传统的党内斗争手段——思想批判、撤职罢官已不足以解决问题,而必须采取自下而上的方式,发动群众起来,公开地、全面地揭露“阴暗面”,把被走资派篡夺的权力又重新夺回来!——这才是毛泽东晚年反官僚主义理论的实质和要害!而毛之所以会作出如此的认识和判断,除了他晚年左的一套思想、理论错误之外,至少有以下两个具体而又实际的原因不容忽视。

一是所谓的苏联教训。苏共二十大发生的非斯大林化,使毛对他的身后事格外敏感。尽管他曾主动提出一、二线之分,并在一九六一年与蒙哥马利的谈话中明确将刘少奇指为接班人,但在内心深处,他对赫鲁晓夫式的反叛却始终极为警惕。一九六六年初,越南主席胡志明曾秘密来华,向毛了解发动文革的原因,毛曾答以是为解决接班人问题。而在被当作文革纲领的《五·一六通知》中,更公然写上“赫鲁晓夫那样的人物,现正睡在我们的身旁,被培养为我们的接班人”这样明白无误的话,可见接班人问题对毛的困扰已经到了何等地步。这当中还有一段“小插曲”:据伍修权回忆,一九六四年十月,赫鲁晓夫下台后,中共曾派出以周恩来、贺龙为正副团长的代表团,赴苏参加十月革命的庆祝活动。其间,苏共中央政治局委员、国防部长马林诺夫斯基元帅竟在一次酒会上公然对贺龙说,希望中国也仿效他们搞掉赫鲁晓夫的做法,把毛泽东赶下台,这样双方就可以和好。此事虽以周恩来提出严重抗议、勃列日涅夫出面道歉而告终,但它对毛疑虑重重的心理会产生怎样的影响,从后来他对林彪势力的倚重、贺龙之被打成“二月兵变”的罪魁,以及让林彪发表杀气腾腾的反政变讲话等等,似不难推知一二。

二是党内产生的思想分歧对毛个人权威的动摇。从庐山会议上彭德怀的犯颜直谏,到“四清”时刘少奇对主要矛盾的不同意见及对毛的当面顶撞,再到后来彭真在《二月提纲》及发表姚文元文章等问题上的固执与倔拗等等,似乎都一再地发出了一个共同的信号:多年来已习惯于尊重与服从的助手们,已变得不那么听话了。毛由此得出了个“大权旁落”的政治判断。迄至后来严厉批评北京市委是“针插不进,水泼不进”的独立王国,批评邓小平有事不向他请示汇报等等,都可看出其余怒未息的愤懑与不满。据此,也就不难理解他何以早早就发出了“中央出修正主义怎么办”的试探和动员,并公然鼓动如果中央出修正主义,地方要敢于做孙悟空大闹天宫,向中央进攻。一个中央主席,对自己的组织和下属说出如此离经叛道的话来,无论从哪个角度去看,都是非同小可而又极不寻常的。

不管怎样,毛泽东虽然以他的“走资派”思想完成了对党内局势和斗争状况的理论概括,但要让七亿中国人相信曾经是组织完备、纪律严明的党,一夜之间就分裂成了两个对立的司令部,相信那些曾跟他一起出生入死打下红色江山的领袖们,一夜之间就变成了可憎的“资产阶级”、“修正主义分子”,老实说,纵有毛个人的巨大威望作担保,却也殊非易事。这就是运动初期的“造反派”寥寥无几,处于少数,而所谓“保皇派”却阵容庞大,处于压倒多数的原因。在这里,毛遇到了两个难题:一是如何让群众相信他对党和国家政治现状所作出的判断;二是如何在他已失去信任的党政机构之外去重新组织力量。对于前者,他采取的是一套先外围后中心的政治战术。从批《海瑞罢官》到批“三家村”黑帮,再到改组北京市委,打倒彭、罗、陆、杨,最后“炮打司令部”,层层剥笋,步步收网,目标渐显之时,全党全民就只有跟着跑的份了。对于后者,毛采取了一种诉诸群众的方法。从组织姚文元的文章到发表聂元梓的大字报,再到中央文革小组的成立,毛一直在小心而老练地编制另一套游戏规则,以避开已构成惯性运动的党政组织机制。同时,利用舆论工具,号召群众起来,自己教育自己,自己解放自己,强化自下而上的对抗意识。而这与当时处于领导一线的刘、邓诸人希望稳定局势,努力将运动纳入组织和秩序的意图恰好相反。因此,当刘、邓为了更好地控制局势,减轻混乱和动荡而向素以敏感著称的大、中校园派出工作组时,工作组与因舆论鼓动正处于亢奋和激动中的部分青年学生的矛盾就不可避免地爆发了。在这种情况下,毛突然拍案而起,怒斥工作组“反其道而行之,站在反动的资产阶级立场上”,“颠倒是非,混淆黑白,围剿革命派,压制不同意见,实行白色恐怖”。同时,毛还采取了一个极不寻常的行动,对当时还处于半隐秘状态的红卫兵组织表示了热烈的支持。如此一来,毛不仅把他与当时中央一线领导人的分歧公开化,而且表明了他对受压者们的支持,这就极大地鼓动起人们对工作组,进而是对派出工作组的各级党政机关的不满。在随后掀起的造反浪潮中,这些受到严厉指责和明令约束的机构,只能噤若寒蝉,束手无策地听任造反派的“炮轰”、“火烧”而陷于瘫痪。以红卫兵为标志的造反运动,终于乱哄哄地演变成了一场捣毁国家机器的政治鲁德运动![1]——文革反官僚主义的政治迷雾,就这样形成了。

按照《十六条》的规定,文革的任务是所谓“斗、批、改”,即“斗垮走资本主义道路的当权派,批判资产阶级的反动学术‘权威’,批判资产阶级和一切剥削阶级的意识形态,改革教育,改革文艺,改革一切不适应社会主义经济基础的上层建筑,以利于巩固和发展社会主义制度。”从一九六七年上海“一月革命风暴”拉开夺权序幕,到一九六八年九月“全国山河一片红”,各省革命委员会建立,再加上从“九大”后开始的整党建党到一九七一年八月恢复党委,应该说文革的任务已基本完成,党政机构的重建也业已结束。但结果又怎么样呢?

结果是林彪、江青两大政治集团的崛起!是不受制约的权力酿造出了封建法西斯专制这样的怪胎!是整个国家和民族被折腾到了忍无可忍的地步,因而终于发出了愤怒的呐喊和抗争!——这就是“四人帮”之所以覆亡,文革之所以终结,拔乱反正之所以必要,改革开放之所以刻不容缓而又深得民心的根本原因!

其二,是“大民主”问题

这个以“四大自由”为基调的“大民主”,恐怕要算是文革中最令人头晕目眩的现象了。

所谓“四大”,是指“大鸣、大放、大字报、大辩论”。据《十六条》规定,这是文革的主要形式和主要武器;同时,也是毛赋予“革命群众”的主要权利。以后,随着红卫兵运动的兴起和其组织形式的推广,“四大自由”又进一步发展为组织、集会、结社、出版的“自由”。在席卷全国的造反风潮中,各地自发成立的群众组织如春后之野草,迅猛蔓延。一时之间,以“战斗队”、“造反团”、“指挥部”、“司令部”命名的造反组织俯拾即是。现在已很难统计,高峰时期的这类组织究竟有多少,仅从当时的学校看,单是一个小小的班级,就可能同时存在几个不同的组织,可见其组织繁殖的奇观,在古今中外的历史上,恐怕都是空前绝后的。其大小差异的悬殊,也足令人惊叹不已。从几个、十几个人成立的战斗队,到拥众成千累万乃至百万之巨的跨校、跨地区组织。除了被革命抛弃的“贱民”,即所谓“黑五类”、“黑七类”、“黑八类”及其“狗崽子”,任何人都可以在任何时候成立自己的组织,既无须申请、登记,更无须审核、批准,只要发一通公告,贴几份宣言,刻一枚图章,制几面旗帜就成。不仅如此,这些组织还可以出版、印刷各种五花八门的小报、传单、宣传资料等,不管是油印还是铅印,其所需一切——从笔墨纸张到浆糊、刷子,都由国家免费提供。似这样的“社会主义优越性”,在全世界乃至整个人类史上,怕都是空前绝后的罢?!

然而,这一切都有必须有一个前提:拥护毛主席!拥护文化大革命!舍此,则绝无什么“民主”、“自由”可言。这是我们在考察文革“大民主”时,切不可忘记的一点,而且是最具有决定意义的一点。

所以,在文革中,响彻云霄的是这样一些令人心惊肉跳的口号,譬如什么“誓死捍卫毛主席,誓死捍卫伟大的毛泽东思想”、“谁反对毛主席就彻底砸烂谁的狗头”,就“全党共诛之,全国共讨之”、“头可断,血可流,毛泽东思想不可丢”,以及什么“批倒、批透”,“斗垮、斗臭”,什么“打翻在地,再踏上一只脚步,让他永世不得翻身”……等等,等等。透过这些带着霸道与蛮横的口号,自不难看出文革“大民主”那狰狞恐怖,凶狠残忍的一面。

曾有论者指出,文革是中国专制主义的一次全面暴露,这是不错的。但这种专制主义不是一般意义上的专制主义,而是在极端民主掩盖下,由个人迷信、个人崇拜和群众性的理性迷狂交错产生的领袖(个人)专制+群众专制,即所谓“全面专制”。作为一种在失序的权力转换中产生的专制主义变形,全面专制与那种依靠强大的国家力量和严密控制的权力结构所形成的体制化专制主义不同,其主动神经更多地表现为一种无形的精神控制和情绪支配(当然仍不排除有强大的国家政权作为其支柱和后备)。当至高无上的领袖以其主宰一切的绝对权威和近乎完美的人格精神相感召,激发出群众一致的信仰狂热和理想忠诚之后,由于既成的组织、秩序被打乱,社会控制减弱,不受制约的权力和不负责任的社会行为便在裂变中泛化为一种流行性的独断!一种在弥散中趋同的极权!谁掌权谁革命,谁革命谁掌权,这就是文革“大民主”新演绎出来的政治逻辑。在它的催化下,首次被赋予“合法”造反特权的大众能量,有如决堤的洪峰,冲开一切道德与法纪的束缚,带着释放的畅快,渲泄的淋漓,恣意妄为,无所顾忌地演出了一场既是集体迫害,又是自相残杀的大内乱!不仅如此,文革“大民主”的真正可怕之处,是它以虚幻的理想目标,狂热的革命激情,以及社会性的敌对意识和放任自流的行为方式,造就了一支“自觉革命”的志愿大军。本来,排山倒海的革命怒潮就已经足以令人无可抗拒也别无选择了,而所谓“斗私批修”、“灵魂深处爆发革命”之类的精神迷幻,还要进一步夺去每一个人的理智和思想,把他们变成“彻底革命”的闯将和“自觉革命”的尖兵。不难想象,人一旦完全地交出自我,成为“彻底”受革命驱使的斗士,那会变成一种多么可怕的力量。你要证明自己是个坚定的革命者吗?那就请跟上革命的旋律拼命跳跃吧:用最最漂亮的言辞,最最激进的口号和最最革命的行动。你要保证自己不被革命抛弃,避免成为被革命吞噬的祭品吗?那就拿出你对革命的全部忠诚,到阶级斗争的大风大浪中去经受考验吧。为此,你必须不断地去发现敌人,揭露敌人,打击敌人,学会在主动进攻中保护自已,在贬低别人中抬高自己。既然革命靠的是自觉,既然自觉的表现就是不受约束地打击敌人,那么,那些自认为代表革命的人们不去奋勇地寻找对手,积极地攻击别人又如何能显示出他们革命的本色和权利来呢?于是,在革命的名义下,所谓的“大民主”实质上就是一种以非法方式对合法权力进行集体的肢解和哄抢滥用!一场拼命用对敌斗争的残忍和凶暴来显示自己的革命性的当众表演和合伙竞赛!——这就是血淋淋的“大民主”,就是被称作红色恐怖的全面专制主义。

没有规范的民主就是没有保障的民主。失去制约的权利则是最危险、最靠不住的权利。特别是在一个法制荡然,秩序崩溃,纪律废弛,道德沦亡的社会中,这种无规范、无定则的所谓“大民主”,实质上就是一柄悬在所有人头上的达摩克利斯剑,随时都有可能掉下来,砍在每一个人的身上,造成一种普遍的伤害。因此,恰恰是在文革中,不仅人最基本的权利,例如生存的权利,受教育的权利,学习和思考的权利,爱与被爱的权利,尊重自己也尊重他人的权利等等,统统都被剥夺殆尽,而且,就连人的自我意识和自我保护能力也极度衰减、萎缩。在迷信和愚昧的支配下,精神亢奋而又思想迷乱的人们就象被赶进了一个巨大的角斗场,盲目地“打倒”和“被打倒”。在这个意义上,被革命挥舞起来的“大民主”,就像是一把不听使唤也无从使唤的双面刃,往往在砍伤别人的同时也可能砍伤自己。由此才造成了那种人人自危的不安全一感,那种无所不在的紧张和恐惧,每一个人都无法掌握更无法预料自己的命运。昨日功臣,今日祸首;昔日朋友,今日敌人。革命在空前的迷妄和错乱中疯狂地旋转、浮沉,一切是非曲直,一切真假善恶,都被颠倒、被扭曲。结果只能是天使坠地,恶魔升天;是人性的泯灭和兽性的横行。人,人的价值和尊严纷纷陷落,自我的灵地从此失去,再也找不到它的栖居之所……人彻底地失去了自己,变成被革命追杀得无可逃遁的苦役犯!这是悲?是喜?是痛苦?还是惬意?

终于有一天,恶梦醒来,一切都已成了过去。

“一切都是命运,一切都是烟云,一切都是没有结局的开始 ,一切都是稍纵即逝的追寻……”(北岛)

但我们更不该忘记的是,“一切死亡都有冗长的回声”。

于是,从文革全面专制的废墟上,从历史掩埋的万千“死魂灵”中,我们听到了民主与法制的呐喊,听到了人道主义的呼号。经过十年血泪的浸泡之后,这呐喊,这呼号,有如啼血的杜鹃,如泣如诉,如怨如怒,既饱含着深沉的痛苦,又满带着蛊惑的希望。

于是,在洒满了热血和冷泪的泥土上,一个“人”字——被放大的“人”字,旋转、升腾,高高挺立于悠悠天地之间……

——文化大革命,就是以这样一种方式走向反面,完成了它的自我否定。

恩格斯说过,“没有哪一次巨大的历史灾难不是以历史的进步为补偿的”。对于历史,对于社会的嬗变与革新,这或许不算坏事!?但对于这个国家、这个民族,对于曾经生活在那个滴血年代里的几亿人、几代人来讲,这样的代价不是过于巨大了吗?!

一九九六年五月为文革爆发三十周年而写

[1] 鲁德运动是英国工业革命时期因“机器排挤工人”,导致工人失业而引发的捣毁机器运动。

来源:共识网