[编按]2011年的革命,让埃及结束了长达30年的独裁,但徘徊在伊斯兰传统丶资本主义丶过往政权阴影与民主浪潮之间的现代埃及,还有许多不确定的地方。

[编按]2011年的革命,让埃及结束了长达30年的独裁,但徘徊在伊斯兰传统丶资本主义丶过往政权阴影与民主浪潮之间的现代埃及,还有许多不确定的地方。

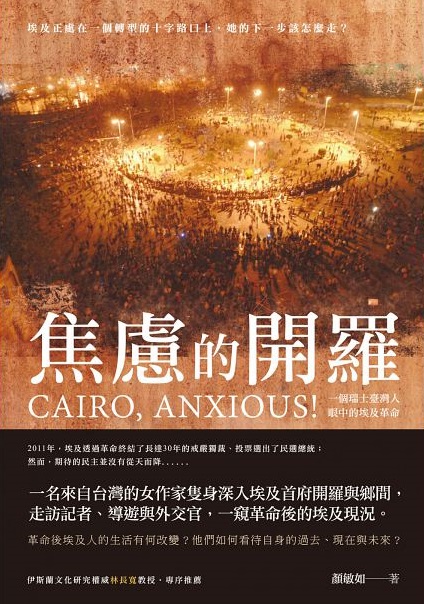

一位旅居瑞士的台湾人亲身走访埃及首都开罗与其他地区,观看革命後埃及的日常生活丶文化差异丶以及他们的担忧与愿景。本文节选自她於2016年由酿出版出版的《焦虑的开罗:一个瑞士台湾人眼中的埃及革命》。

大开罗约有800万人口,200万辆汽车。开罗的交通独树一帜,在世界其他城市不容易经验到。它的乱,是某种存在於开车者与不开车者之间的默契。不论车辆还是行人,生存在路上的,都不把交通看成是一个整体,都只看到自己前面的某一个点,只要能从一个点到达预期的下一个点,就是成功,就是向前移动,就是距离目的地更近。

开罗有某些街道不划出路段白线,因为划不划线和交通秩序无关,只和筑路公司的收支有关。在开罗街道行进,可以说话丶饮食丶思考,可以心不在焉,更可以目中无人,因为前进是停止的穿插,即使前进也是为下一个停止做准备。

周二早晨9点,不是假日也不是尖峰时间,地铁列车来了两趟,我却挤不上去。原来此地有「不同的作业方式」,男人不让女士先行。好不容易,第三班车来了,有人对我指指後段车。我赶了去,才发觉,原来後段是女性专用车厢。东京地铁也有女性车厢,用意却和开罗的大不相同。东京的考量是,不给男人有占女人便宜的机会;开罗的考量是,不让女人诱惑男人对她们占便宜。後者是我对伊斯兰的诠释。

▋在埃及的瑞士主妇

玛阿迪是开罗的高级地段,离纷乱的城中心约有半小时车程距离。朋友克莉斯汀住的区域环境清幽,沙漠地带有大片绿地当然奢侈得令人不敢想像,花木倒是有些。我舍电梯徒步上六楼,选了正确的房门按铃,却没人应。等了一会儿,对房传出人声,开门的是位大眼睛太太,见我这陌生人,一开口便说英语,很快地,我们就站在门口聊上了。

「克莉斯汀是我最好的朋友,我很了解,她绝不会忘记妳要来,一定有什麽事情耽搁了……」

又过了一会儿,克莉斯汀果真从电梯走了出来。她先向我道歉,随後和邻居太太寒暄一阵,才请我进门。克莉斯汀的住处至少有200坪大,一式的白。白墙丶白地,白的颜色连沙发也不放过。只有那一大块缤纷的地毯及三两个厚实木制的暗色小茶几,才透露出阿拉伯风味。

「我们喝绿茶吗?」克莉斯汀站在小凳子上,从玻璃橱柜最上层拿出一套中式茶具。

「妳别忙,我在家通常用啤酒杯喝茶的。」我明白克莉斯汀的体贴,她希望让我有「回家」的感觉。

「这不算什麽,待会儿还得请妳等我约半小时,报社会来电话。由於我和他们对於瑞士和利比亚事件的观点不同,必须讨论一下。」

克莉斯汀实在健谈,她的德语在我耳边飘飘飞逝。她告诉我,埃及政府机构有多麽官僚,贪污有多麽严重。她告诉我,花了40万埃及镑买的这个住房其实不贵,可是窗框的品质实在太糟,还得特地从德国进口。她告诉我,雇用乡下来的女孩帮佣,费用虽然不高,却常有小东西不翼而飞。

「妳刚看到对门的阿梅妮,她苛得很。女佣一天做12小时,一星期只休息一天,每个月赚500埃及镑。为我工作的,幸福多了。我给的工资高,每周只让她做5天。年轻女孩嘛,总要有点约会的时间,不是吗?而且,关系维持好,对自己也是个保障,否则像我几乎独居,又常出差旅行,房子总得有个信任的人可以交代……」

电话铃响,克莉斯汀跑上两个阶梯,把自己关在书房里。她比常人高出十度的声调,仍是清晰传来说话的内容。我心想,阿梅妮认定克莉斯汀是她最好的朋友,克莉斯汀又怎麽看待这个苛刻的邻居呢?

▋埃及的中产阶级,正在变化中

我们在下午1点多出门,我打算请克莉斯汀吃饭。和西班牙一样,埃及的三餐时间比一般迟两个小时。据说,这习惯是西班牙人学自他们的,我也不去追究。

「说说看克莉斯汀,妳有丈夫丶有儿子,怎麽说是几乎独居?」

「我两年前离婚了,卡雷现在分别住在我和他爸爸那边,有时也下乡去找爷爷奶奶。」

「怎麽回事?」

「他有外遇。」

「穆斯林外遇丶离婚的也很多吗?」

「当然。」

「法律程序呢?」

「太复杂了,妳不会想了解的。埃及社会里,伊斯兰丶基督徒丶犹太人各有自己的一套。」虽然克莉斯汀在埃及生活了十多年,要全盘了解不同宗教间的律法要求,恐怕也不容易。

「不仅是宗教对埃及的影响深远,社会阶级的差距虽然早已知道,真正情况必须到了这里才能实际感受得出来。街上骑脚踏车,手上撑个大圆盘的那些人,妳知道吧?」我问。

「当然,我也拍过他们的照片,收入我在报社的部落格里。」

「听说大圆盘上的面包极便宜,因为政府补助,保障人人有得吃。中产阶级在店里买,同样的东西要付15到20倍的价钱。」

「据我观察,埃及的中产阶级正在变化中。」克莉斯汀说,「较年轻的这一代有能力买车丶买房丶出国旅行丶让小孩上私立学校。这些人的月收入约25,000埃及镑,也是近年来才有的现象。可惜这些人中的一大部分付给佣人低微的工资,却尽量表现自己是个好穆斯林,以便巩固社会地位。」

真坏!我心想。这违背我主张世界财富应平均分配的原则。

「这些人大都成长於上世纪60年代,」克莉斯汀继续说,「父母那一辈就已经是中产阶级。那时候的人,一有钱就投资孩子的教育。比方我认识的安塔,他一出生就是穆斯林,对伊斯兰却一点也不热衷,从小就去欧洲旅行,学了4种语言。还有个38岁的莱拉,她父母特别存钱让她上开罗美国大学。这两个人所享受的都是中产阶级投资子女教育的典型,後来却有不一样的发展。莱拉嫁了个只会说阿拉伯语的虔诚穆斯林,安塔娶了一个在美国长大,完全世俗化了的埃及女人。莱拉和安塔虽然有差异相当大的选择,可是要出人头地的企图心却不分上下。」

「埃及约有近9千万人口,据我所知,64%蹲在社会底层,31%是中产,5%才属於上层阶级……」

「是没错,」克莉斯汀抢着说,「可是这些阶层彼此间有了些更换和波动,妳大概不知道吧?原本受到家族庇荫的那批人,直到50年代,虽然仍有较高的教育程度,却变穷了。因着纳瑟的政策,下层阶级的人有更多受教育的机会,用功的人当然就翻身了。後来得利於沙达特的经济开放,传统上的上层阶级就捞到了更多好处。现任的穆巴拉克注重市场经济,在其他方面也做了革新。安塔现在就是成功的进口商,莱拉的先生有石油生意,我家对面阿梅妮的先生有家建筑公司。」

「还有,」克莉斯汀继续说。她闲步走着,似乎不急着找到合适的餐厅。「现在的政府释出相当多的土地,让人可以自由买卖,银行也比较愿意贷款给有意买房子的人,越来越多人搬入新社区。」

「知道吗,克莉斯汀,妳说的这些让我联想到中国,当然中国的规模大多了。通常新兴国家会走上资本主义发展的老路,前景也较容易预测。可是伊斯兰国家就让人难以掌握了……」

▋宗教丶世俗丶现代

「妳看,这家怎麽样?」正当我几乎陷在思考里时,克莉斯汀突然高声说。义大利餐厅!在中东和北非(MENA, Middle East and North Africa)吃Pizza丶Pasta?谁曰不可!

「妳来过吗?」我问。「没。新发现。」克莉斯汀快快回丢我一句话。

深色木制桌椅上摆着小盆花朵,窗框上垂挂着美丽的蕾丝帘子。我们很有默契地选个靠窗的座位。

「刚刚谈到哪里了?」克莉斯汀问。她点了义大利面,我仍是锺情於大盘沙拉。

「中国的宗教全是进口的,而有些穆斯林离开伊斯兰就像是没穿衣服上街。差异这麽大的两个社会,我很好奇会有什麽不同的发展。」

「安塔属於少数的世俗派,不反对宗教,却认为伊斯兰和自由主义相冲突。他只要一个小孩,也把孩子送到世俗学校。他相信只要坚持丶努力,就会成功,而且是靠人自己才能达成,和宗教扯不上关系。」

「那麽莱拉呢?」

「她完全是另一个方向。就像我刚刚在路上说的,莱拉属於宗教派,他们占埃及社会的多数。她的生活就像她自己所说的,『我是一个母亲,我会全力帮助丈夫,却不会外出工作』。她说这是伊斯兰的要求,而且把因为照顾四个孩子,工作荒废太久,无法再衔接的事实隐藏起来。就像许多新兴的中产阶级,宗教对她越来越重要。她也特别强调要把孩子送到伊斯兰学校,他们在那里也可以学好英语。莱拉还说,感谢阿拉赐给她一个好家庭,信仰带给他们力量,让他们努力工作丶享受成功。」

「没错,有宗教信仰的人总有个心灵依靠,就好像拥有一个私人的心理医生。问题在於,有多少人把自己的想望套上宗教的外衣,或假借超自然的权威,强迫别人接受?信靠宗教应该带给人和谐丶安详,检视自己是否有正确的宗教信仰,应该是看这宗教的教义丶礼仪,以及信仰团体里的成员是否会让人恐惧丶忧虑,不是吗?」

「这还只是停留在个人层面,妳看那些政教不分的伊斯兰国家,有多麽麻烦!」克莉斯汀把脸皱成一团地说。

「有趣的是,一般把伊斯兰恐怖份子归宗於埃及的兄弟会,而埃及就要算是政教分离的国家。」我说。

「嗯,还不全然是。」克莉斯汀似乎不以为然。「埃及本身有极大的矛盾,他们挣扎於政教合一与分离之间。政治上是共和政体,宪法上则确认伊斯兰法为国家立法的依据。」

「这不难了解。」我把叉子放下:「《古兰经》不仅是经书,也是法书。犹太教的经典不也一样,甚至有些行止坐卧也都规定得一清二楚。总之,连世俗化了的,也还是穆斯林,他们和宗教的关系已经是种精神基因了,更别提那些激进份子,总不能不让他们光着身子上街吧!」

「听说过没,1928年兄弟会成立是反抗英法对苏伊士运河的霸占才形成的民族运动。换句话说,伊斯兰恐怖份子是西方帝国主义逼出来的。」克莉斯汀说。

「那是国际左派的标准说法。我的问题是,近代为什麽是基督徒殖民穆斯林,而不是相反?为什麽是欧洲殖民非洲丶中东丶中亚丶亚洲,而不是相反?」

「噢,这我倒是没想过。说说妳的看法吧。」

「别忘了,在英法之前是同样信奉伊斯兰的欧斯曼土耳其占领。欧斯曼难道不是帝国主义?还有,西元前1600年至1100年之间,埃及曾统治大半个中东。难道这不是帝国主义?我总觉得,一个国家会有外侮,必定是它的内部先出现了问题,不够团结,所以才让人有机可乘。一个烂了的苹果怎麽会不掉地?兄弟会有理由反抗英法帝国主义,却没有必要发展成恐怖组织。反抗纲领一旦成了唯我独尊的意识形态,不是灾难是什麽?……」

等到我们步出餐厅已将近下午4点。「谢谢妳请我吃午餐。现在我送妳去搭地铁。」我们边走边聊,来到了一条人较多的街上。

「好了,这条路妳一定不陌生。」

「没见过。」

「咦,妳不是在这站下车然後走到我家的吗?」

「我在一个连自己都不知道的什麽站下车。」

「怎麽找到我住的那条街?」

「问人。」

「怎麽问?妳不说阿拉伯语吧。」

「不难,找开高级私家车的人问,不就成了。妳不是说,有钱的中产阶级受到较好的教育,强调要学英语吗?」

书名:焦虑的开罗:一个瑞士台湾人眼中的埃及革命

作者:颜敏如

出版:酿出版

出版日期:2016/10

来源:天下杂志