10月17日早晨,我打开电脑,看到澳洲的丘岳首发来的一封短信,告知何家栋先生病故。我想这个消息不会是假的,其实我早些时候就知道何家栋先生身患重病,以他的高龄,估计来日无多,但还是忍不住一再向国内的朋友询问。

离国久矣,昔日的朋友大都只活在记忆中。偶然得知某人去世的消息,那反应也很有些特别。平常有接触的人死了,你马上就意识到你再也见不到他了。我本来就20年没见到老何了,所以他的去世很难使我产生强烈的“再也见不到”的感觉。而由于他的去世,有力地激发起我对他的思念。他的音容笑貌比以往还更频繁地浮现于我的脑际,栩栩如生。

记不清是前年还是大前年,有天我接到一个电话,对方自报家门:“我是何家栋。”我喜出望外:“你好啊,老何。你在哪里呀?”我心想,莫不是老何也到美国来了,是探亲还是访问?“我在北京,在《战略与管理》编辑部。”还没说上几句,电话断了。我赶快找到号码打回去,没有回音,只得作罢。这就是我最后一次听到老何的声音了。

我是在85年86年和老何相识的。我第一次听到何家栋的名字是因为刘宾雁那篇《第二种忠诚》,这篇报告文学首发于《开拓》杂志,刚一发行就遭到禁止,而《开拓》杂志的主编就是何家栋先生。其后不久,陈子明他们创办中国行政函授大学,请来何家栋当校长。在那时,平民办学还是新生事物,政治风险本来就很大,再加上主办者陈子明是四五运动、民主墻运动和高校竞选运动中的民运三朝元老,更免不了受到各种明枪暗箭。亏得子明神通广大,居然请到一大批老干部老学者给函授大学站台,但由于子明的敏感身份,据说也有不少人打退堂鼓,差点开不了张。其中,支持陈子明最坚决有力的就属何家栋。我虽然没有参加函授大学的工作,但是对它的前因后果、来龙去脉还是知道内情的。由此更增添了我对何家栋先生的敬重。

就是在这段时间,我和何家栋相识,第一次见面是在六铺炕工人出版社的办公室里,在场的还有高瑜。老何操着一口带河南口音的普通话,十分朴实,既没有当官的架子,也没有作家的派头。想想也是,老何虽是高干,又写过多部畅销书,但是他过去1、20年却都是在社会底层。当然这也和老何的随和个性有关。1986年8月,陈子明、李盛平们在烟台组织了一场讨论会,我和老何都参加了。我们一伙人一道乘火车同去同回,再加上几天的会同吃同住,大家混得很熟。老何的平易宽厚给我留下了深刻的印象。

这年的夏天,武汉的《青年论坛》杂志发表了我的《论言论自由》,紧接着,9月5号,又在北京召开了一场首都各界人士座谈《论言论自由》的研讨会。何家栋提交了一篇书面发言,开头一句就是:“胡平的文章写得雍容典雅,富有理论魅力,称它为现代中国的人权宣言,似乎并不过誉。”读到这样的赞美,我自然深受感动。感动之余,又很是遗憾。我的《论言论自由》是1979年初发表在民主墻上的,如果在那时就有一批像老何这样的人站出来大力支持,那该多好。

在这篇书面发言里,何家栋自己对言论自由也作了很多精彩的发挥。他把载入宪法的言论自由比作黄金,比作金元,把毛泽东邓小平等中共领导人提出的口号或方针政策,例如“言者无罪”的口号,例如“百花齐放,百家争鸣”的方针,例如“不抓辫子、不戴帽子、不打棍子”的三不政策,比作纸币,比作钞票。何家栋说,如果我们把金元放在一边不用,总是用钞票去流通,那么,钞票印发的越多也就越贬值,甚至会成为废纸。何家栋说,与其鼓励“言者”去做冒死进谏的烈士,不如对那些惯会抓辫子戴帽子打棍子的“行者”略施管教,不说搞得他“别姬”,只消处几天拘留,相信双百方针的推行就会顺利得多。最后,何家栋写到:“中国有许多委员会,打苍蝇蚊子,有爱国卫生委员会;禁止随地吐痰,又有五讲四美三热爱委员会,独独缺少一个促进宪法实施的委员会,这不能不说是极大的遗憾。”在那时,何家栋想来还不知道民主国家最高法院的违宪审查功能或宪法法院,然而他却无师自通地触及到了这个重大问题。老何的悟性之高,由此可见一斑。

作为异议运动的践行者,我们势必要面对体制,这就免不了要和一些体制内的官员打交道。我们对那些在体制内多少有一席之地的人的期待只有一个:那就是看你在我们面临可能的迫害时是否出面维护我们。专制与民主的区别就在于整人与不整人。不整人的就是好人,反对整人的就是大好人。老何自然属于大好人。难得的是,老何不但维护我们,而且还赞成我们,毫无保留地支持我们。那时我认识了不少以思想解放著称的共产党官员,其中不少当过右派当过右倾分子当过黑帮当过走资派,挨过批斗住过牛棚或蹲过秦城监狱。他们的人品和学识都很不错,对我很友善乃至有几分器重。我对他们也很尊敬。不过说实话,在当时,我对他们还不是没有保留。因为我知道自己的思想理念和共产党那一套是多么的格格不入,因此我吃不准如果这些老干部们了解到我的全部思想还会怎样对待我。但是我对何家栋就没有这种疑虑。我相信何家栋属于我们一路人。

何家栋很推崇李慎之。不过在公开支持自由化的问题上,老何其实还先行一步。我和李慎之认识得更早。1979年秋的一天,于光远召集了一批比较活跃的年轻人——包括我和王军涛等民主墻成员——开座谈会,闵琦特地介绍我和坐在他旁边的一位长者相识,他就是李慎之。那时,我和闵琦最志同道合,我在《沃土》上发表了《论言论自由》后,他在《北京之春》上发表了《论出版自由》。按说李慎之早就了解我们的自由主义思想,可是他并不曾对我们表示过支持鼓励。以当20年右派的痛苦经历,李慎之那时的谨小慎微自然无可非议,何家栋的果敢则不能不令人钦佩。

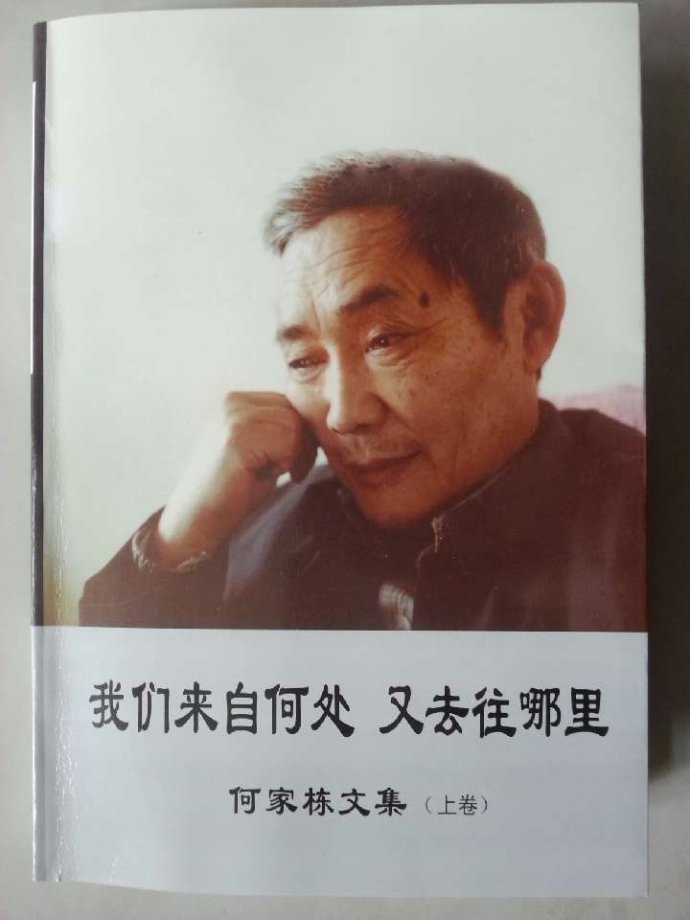

所以,我对何家栋后来的所言所行丝毫不感觉意外,例如他主持《经济学周报》,积极支持89民运,以及从90年代后期和李慎之等人一道弘扬自由主义。让我惊叹的是,老何真是活到老学到老的典范。西方有句谚语说“老狗学不了新花样”。老何却不然。何家栋本来就没上过几天学,以前替他人捉刀代笔写下一系列被称为红色经典的文学作品,那已经就够令人称奇的了;殊不知到了6、70岁后老何竟写起大块头理论文章来,而且出手不凡,颇见功力。老何对新知识新概念新理论吸收得很快,一点没有老年人常有的固步自封,什么现代后现代,什么现代性全球化,他都有所涉猎而且有所领会;与此同时,老何又决不赶时髦,凭着自己的阅历和悟性,老何对世事很有自己的一套看法,清清楚楚,实实在在。老何虽老,但后劲十足。就在去世前不久,一班朋友为他张罗出文集,老何还不大愿意,因为他对自己以往的文章还不满意,因为他认为他还能写出更好的东西。

诚如诺齐克所说:“死亡有多不情愿,取决于你还有多少事情未完成,取决于你还有多少做事的精力和能力。”人生苦短,志士常悲。死者渺渺,生者惕惕。

首发北京之春2006