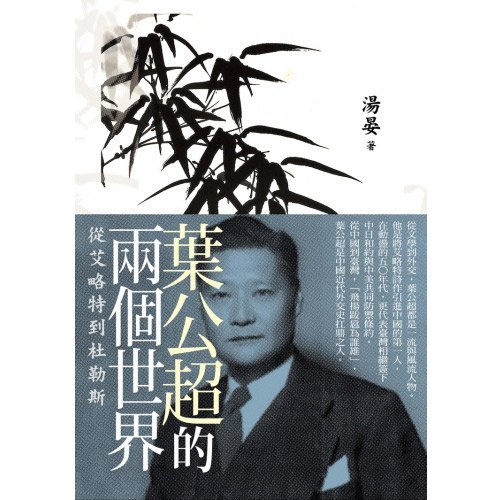

——汤晏《叶公超的两个世界:从艾略特到杜勒斯》

美国汉学家费正清曾称讚叶公超是一位“学贯中西的中国文艺复兴人”。“文艺复兴人”是一种极高的评价,让人联想起文艺复兴时期的巨匠达文西、米开朗基罗、拉斐尔、但丁等人。二十世纪的中国,承受得起这个评价的人,屈指可数如梁啓超、胡适、傅斯年、陈寅恪等人。在这群“中国文艺复兴人”当中,叶公超述而不作、惜墨如金,没有日记和自传,虽多年担任中华民国外交部长、驻美大使等显赫职务,其文学、学术和政治生涯鲜为人知。

旅居纽约的台湾学者汤晏,因喜爱艾略特及其诗歌,而关注到第一个将艾略特引入中国的叶公超,进而研究叶公超作为外交家的成败荣辱,然后十年如一日地耙梳史料,爲叶公超写了一本极具特色的传记。汤晏认为,叶公超的一生出入于两个世界之间,一个是文学和学术的世界,也就是二十世纪最伟大的诗人艾略特的世界;另一个是政治与外交的世界,也就是美国国务卿杜勒斯的世界。叶公超早年留美归国,任教清华和西南联大,讲授英美文学,研究和评论艾略特的诗歌,即便在抗战的硝烟裡,也弦歌不绝。在抗战后期,叶公超跟胡适一样弃学从政,投身外交事务。在国府败退台湾前夕,又开啓十年外交部长生涯,代表台湾签下《中日和约》和《中美共同防御条约》。无人知道,如果叶公超没有以学人从政,能否成就更高的文学事业;同样也无人知道,如果没有叶公超,台湾的弱国外交能否安然度过五零年代。

“飞鸟尽,良弓藏”,国民政府在联合国阻止蒙古加入联合国的外交活动失败之后,蒋介石以两道金牌召叶公超回国,随即免去其大使职位,用艾略特的诗句来形容就是“乌云卷走了太阳”。在半软禁状态下,叶公超鬱闷地度过了最后的二十年。他孤身一人,与妻子感情澹漠,此前两人长期分居,其妻留在美国加州大学从事研究工作。当时,叶公超奉命回台湾述职时,连随身衣服都未携带,还是胡适借给他衣服。一九七五年蒋介石去世之后,他才获准出国访问。再次回华府,已是十七年之后的一九七八年,如同“白头宫女在,閒话说玄宗”。晚年二十年的漫长岁月,连重返学术界、到大学教书的愿望亦不能实现,比之同样担任过驻美大使、后来出任中研院院长的胡适来更爲不幸。叶公超和孙立人,一文一武,都是深受美国和西方尊重的杰出人才,本是“国家的柱石”,却遭“武大郎开店”的蒋介石嫉恨,不幸成为“国家的敌人”。孙立人长寿,活到两蒋政权过去、台湾步入民主制度,在生前获得官方的平反昭雪;叶公超个性激越刚直,在白色恐怖的阴影下鬱鬱而终。

本书对叶公超晚年二十年的生活一笔带过,只有几页描述,诚然是一大缺憾。或许日后可以写一本续集,如同《陈寅恪的最后二十年》那样的《叶公超的最后二十年》。叶公超在其风华正茂的壮年时期,“飞扬跋扈爲谁雄”,其获罪的原因是喜欢臧否人物、甚至“侮辱国家元首”。在晚年幽居岁月,他谨言慎行,不留下任何文字。传记中记载了一个令人毛骨悚然的细节:叶公超刚一去世,蒋经国即派遣秘书长马纪壮藉口蒋经国曾有一份重要文件必须送还总统府,到其寓所大肆搜寻,甚至开啓私人保险箱,却一无所获。蒋经国要找的不是什么重要文件,而是搜查叶公超有没有回忆录或日记留下来。叶公超生前已料到会发生此种情况,所以“不着一字,尽得风流”。不过,这可苦了历史学家和传记作家。

艾略特的世界比杜勒斯的世界美好

一九二六年,叶公超游学剑桥大学,结识艾略特,但生性内敛的艾略特并未与这个东方青年有过深交。叶公超此后致力于译介艾略特的诗文,十年后,叶公超的女弟子赵萝蕤译出《荒原》全诗。次年,《荒原》的首部中译本出版,叶公超爲该书作序。在抗战的离乱中,此书未能引起轰动,但在艾略特作品的中文翻译史上堪称大事。

以诗歌而言,如果说十九世纪是但尼生的时代,那么二十世纪就是艾略特的时代。胡适不喜欢艾略特,大概其性情单纯务实、缺乏诗人气质,读不懂艾略特的敏感细密、充满形而上学思考的诗歌。叶公超和徐志摩则激赏艾略特,他们触摸到艾略特诗歌中对人类现代文明崩坏的先知般的预感。叶公超认为,艾略特的诗所以令人注意者,“在他有进一步的深刻表现法,有扩大错综的意识,有爲整个人类文明前途设想的情绪”。

艾略特很像王国维,他没有像王国维那样自杀,但在《荒原》中表达了对死亡与救赎的深刻思考。《荒原》开头的题词是:“因为我在古米亲眼看见西比尔吊在笼子里。孩子们问她:你要什么,西比尔?她回答道:我要死。”艾略特自己说,他在政治上是保皇党,在宗教上是英国天主教徒,在文学上是古典主义者。不过,他所信仰的天主教不是中世纪的天主教,而是被美国和英国的清教徒精神洗涤之后的现代天主教。叶公超没有宗教信仰,他认为艾略特的重要性“不在他的宗教信仰”,这个思路让他难以更深入地进入艾略特的世界。《荒原》以及艾略特的其他作品,都在有意识地模拟圣经的文体和故事,与清教徒时代的伟大诗人米尔顿的《失落园》一样,揭示被罪所捆绑的人类的苦难状态以及对上帝恩典的仰望。

如果叶公超继续停留在艾略特的世界裡,研究、创作和讲学,他在文学和学术上必定能留下更多着述。汤晏认为,“自文学革命以来,除胡适以外,没有一个人能像叶公超有这麽大的影响力,刻意栽培了那麽多的人才”。这恐怕是传记作者对传主的过誉之词。叶公超在学术和教育领域只停留了十年左右,且大部分时间都在抗战的颠沛流离中,很难说有多大的学术成果、并培养多少真正受其熏陶的学生。钱锺书和季羡林等人不过听过他的课而已,并未传承其学养和人格,此二人在中共政权下的种种表现都不堪深究。平心而论,在文化教育界的影响,叶公超恐怕比不上蒋梦麟、梅贻琦、傅斯年、罗家伦。艾略特的世界更有永恆的价值,可惜叶公超再也没有回来。

另一方面,艾略特不仅仅是伟大的诗人,也是对政治和公共议题有真知灼见的公共知识分子。艾略特对“何谓民主国家”及言论自由等议题有深刻论述,本书似乎没有论及这一部分,或许叶公超也未接触艾略特此一面向。若是叶公超对艾略特这方面的论述有所瞭解,恐怕在投身政治活动之前,会有一番更为谨慎的评估。艾略特认为,民主表现爲议会政体,存在两个政党,一党当政,一党在野,不论当政或是在野,两党都不可历时过久。“一个民主国家中公民的作用,在于爲了全体人民的美好生活而轮流执政。在一个民主国家,人人都应该懂得如何治理和被人治理。成为完全的统治者,成为完全被人治理的状态,则可谓丧失人性。”以此衡量蒋介石政权,不就是一个“丧失人性”的政权吗?

艾略特重视公民教育。他指出:“在一个自由的民主国家,‘社会旨趣’应该意味着全体国民的思想和气质方面可以分辨之处,它产生于一国的共同精神气质,而这种气质的表达,则要通过百家争鸣的学术宗师,他们各持己见,有时见地相左。”反之,“在一个极权主义社会,‘社会旨趣’可能意味的内容,会在少数当权者头脑中形成公式,它是根据一种特殊的政治—社会理论演绎而来,通过各自手段强行灌输和长期训导,从而施加于人。”叶公超在一九二八年与胡适、徐志摩等友人一起创办《新月》杂志,那段时期他不曾写过政治评论,但他当然知道胡适等人发起的人权议题讨论,由此导致南京政权对《新月》杂志和书店的威胁、查封。艾略特曾强调言论自由之重要性:“在一个民主国家裡,科学家和学者以及艺术家,他们应该治理各自的领域:一部交响曲,居然被指爲立场偏差,或者一首描写不幸爱情故事的忧鬱诗篇,居然背上失败主义和思想頽废的罪名,或者一种生物学理论,被指含有颠覆作用,这个时候,民主政体就无从谈起。”这段话也可用来批判蒋政权对言论自由的戕害。

你不是轿夫,你是诗人

叶公超在抗战最艰难的时刻,抱着“我不入地狱,谁入地狱”的悲壮之情进入政府外交部门服务。他在短短四年内从一名局外人升任外交部长而且连任十年,堪称奇迹,但要说他在这个领域取得多大成就,恐怕还有进一步探讨的馀地。

首先,在专制体制下,独裁者垄断一切,正如汤晏所说,“在中国凡事大大小小都是由蒋介石一个人作主”——在中国大陆,蒋未能实现“一统江湖”,除了与共产党和日本人周旋外,还要跟国民党各个集团和派系调和折中;到了台湾之后,蒋终于成为小朝廷的独裁者,可以独断朝纲了。在此背景下,作为职业外交家,要通过外交工作推动国家的民主富强,其腾挪发挥的空间十分有限。现代中国,个人才华的发挥受限于低劣的社会制度:中共常常炫耀周恩来是外交奇才,周只是毛的走卒;周恩来比不上叶公超,因为共产党比国民党更劣质;而叶公超比不上顾维钧,因为南京政府比北洋政府更糟糕。

好的外交家只有在民主制度下才能实现其凌云之志。而民主制度之下,国民对外交事务亦有知情权。艾略特说的这段话,叶公超大概未曾读到:“从前的外交政策在任何一个国家裡,无非是为数不多的人关注的事宜;但如今天天下发生的一切大家都要始终关注,每个受过教育的公民都理所当然必须知晓。”叶公超从事的外交活动,哪一件不是服从老蒋的命令呢?即便明知老蒋的命令错了,也只能违心地执行,然后在背后痛骂一番——厉行特务政治的国民党,早已在他周围安插了专打小报告的小人,叶公超对蒋的种种“大不敬”言论被搜集、记录、汇报。之后,才有蒋介石在日记中对叶公超口诛笔伐,称之为“叶逆”、“叶奸”,甚至说“留美之文化买办,凡长于洋语者,无不以一等奴隶自居爲得意”,将所有精通外语、有留美生涯的人全都骂在裡面。吊诡的是,蒋介石聘用日本人对付共产党,日军在华最高指挥官冈村宁次在其庇护下逃避战犯审判、充任顾问。蒋败退台湾后更是高薪招募日军军官组成“白团”,对待这些军官比对待手下将领亲密百倍。这难道还不算是“卖国”吗?

其次,国民党败退到台湾之后,朝廷缩小了一百倍,外交也缩小了一百倍。叶公超作为风雨飘摇的小朝廷的外交部长,实在没有多少外交可办。即便他不被老蒋罢黜,单靠他个人在华府兢兢业业、废寝忘食,也无法改变日后中华民国被逐出联合国、美国及西方大国纷纷与中共建交的趋势。正如历史学者戴鸿超在《蒋介石与毛泽东治国之道》一书中所论:“中国大陆是一个地广人稠,具有庞大而未开发的自然及人力资源的国度。在国际政治的交易中,是一个很大的筹码;蒋介石失去了大陆,便失去了这个筹码。他后来据有台湾,在面积方面仅及大陆的千分之三,这筹码是无可比拟地微小了。如果外交具有一种赌博的性质的话,蒋到台湾时,已输掉他大部分的赌本;而他的对手中共、苏联及美国都拥有很大的赌本,他不可能获得胜利。”叶公超辅佐蒋介石,只能勉强维持小朝廷的顔面,他在任时拥有大使的名头和礼遇,几年之后,他的继任者只能屈辱地接受“妾身不明”的“代表”的处境。

汤晏过高评估了叶公超在外交上的成就和地位,他认为:“外交上叶公超和蒋廷黻是蒋介石手上的两张王牌。蒋介石有一个遐想:认为叶公超、蒋廷黻是他的两个轿夫,总有一天,他们会把他抬回南京中山陵。”蒋一生南征北战,当然知道惟有靠武力才能回到中国,不可能单单靠外交上的努力。军事爲主,外交爲辅,历来如此。不过,“抬轿人”的比喻非常生动,叶公超是抬轿人,但他本质上是诗人,诗人要爲真善美说话,让他闭嘴是不可能的。他对蒋介石不可能愚忠到底,他知道轿子上坐的是什么人:“在与蒋介石接触过的美国人眼中,蒋介石是个教育程度不高,国际知识有限的人,马歇尔及魏德迈等人即认为蒋介石只是军校高中生的程度。”而叶公超一旦逆龙鳞、说真话,厄运就如期而至。

自由主义知识分子在现代中国非此即彼的悲剧命运

未能阻止蒙古加入联合国,成为叶公超外交生涯的终点。但这是由当时的国际大势决定的,非叶公超所能左右。进入六零年代,中华民国在联合国安理会常任理事国的席位已摇摇欲坠,苏联将蒙古入联案与非洲毛里坦利亚入联案捆绑在一起,若台湾否决蒙古案,则毛里坦尼亚案也会遭否决。由此,十多个非洲国家就会迁怒于台湾,甚至投票反对台湾佔据的席位,要将其否决权连根拔除。此种严峻局势,连一向挺台湾的美国都表示无能为力。叶公超认为,必要时在蒙古问题上可作出让步。他的这一务实观点,又跟其他论点联繫在一起,如不反对两国中国、主张削减军费、限制特务和党棍的活动、不要妄谈反攻大陆等等。这些又都是蒋介石最忌讳的、不能触碰的“神主牌”,独裁者当然容不下任何有独立思想的下属。

蒋介石对蒙古入联案的态度是“宁可玉碎,不能瓦全”,似乎有铮铮铁骨。但当美国施加足够大的压力,蒋又软下来。美方驻联合国代表鲁斯克对中华民国驻联合国代表蒋廷黻说,蒋的做法是“政治自杀”,如果一意孤行,美方将“与台北不往来”。美方档案记录的措辞是“washing out hands off”(洗手不干),这是非常不客气的说法。蒋介石垂头丧气地接受了现实,未在联合国对蒙古入联案投反对票。这真是敬酒不吃吃罚酒、自取其辱。

但是,蒋介石立即罢黜叶公超,以泄心头之恨。他不敢直接对抗美国人,就用罢免美国人欣赏的驻美大使的方式来向美国人示威。这是何等幼稚、怯懦和可笑的做法。汤晏感叹说:“在蒋毛主宰的海峡两岸,其治术和帝王心态竟能与封建时代并无二致。”而绝大多数的中国现代自由主义知识分子,只能在蒋介石和毛泽东之间作出选择;像哲学家张君劢和经济学家张公权那样既反对毛也反对蒋,在一九四九年之后选择流亡美国的,少之又少。

蒋介石和毛泽东都是独裁者。毛泽东打败蒋介石,只能说明毛比蒋更加残暴、更加血腥、更加冷酷无情、更加不择手段。一九五七年,毛泽东在莫斯科出席共产党及工人党代表大会时,在发言中大放厥词,呼吁来一场核战争:“极而言之,死掉一半人,还有一半人,帝国主义打平了,全世界社会主义化了,再过多少年,又会有二十七亿,一定还要多。”意大利共产党领袖陶里亚蒂在晚宴上问毛:“有多少意大利人会挺过原子弹啊?”毛很冷静地回答:“一个都不剩。你为什麽觉得意大利人对人类而言很重要呢?”苏联领导人赫鲁晓夫访华时,毛泽东再度鼓吹核战争,并说中国不怕死一半的人。

毛泽东有多坏,并不能反过来推导出蒋介石有多好。毛的这番言论早已爲天下所知,蒋建议美国向中国投放核弹却不为人知。这个细节在亲蒋的美国学者陶涵的《蒋介石传》中也有记载。一九五八年十月二十二日上午十点,杜勒斯在台北与蒋介石会谈。白天会谈的内容两国都未公佈,但晚宴前的讲话流传出来。谈及金门局势时,杜勒斯说,用常规方法无法摧毁共军炮火。蒋说,可以使用若干战术性而非战略性核子武器。杜勒斯说,任何战术性核子武器,足以消灭共军炮火者,至少同时消灭一百万人,等同于广岛、长崎事件之重演。这时,叶公超插话说,使用清洁性(即无放射性)核子武器如何?杜勒斯解释说,核子弹药必须触及地面爆炸,空中爆炸无济于事。但既经使用地上爆炸的武器,必将杀害甚多生命。而且,敌军有可能对台湾使用核子武器报复,“到时候什么都不剩了”。杜勒斯的这席话将蒋介石吓住了,蒋马上改口说要“研究研究”。在与杜勒斯的谈话中,暴露出蒋介石知识不足,对现代核子武器的杀伤力不太清楚。叶公超亦如此,他的本行是文学和哲学,而非政治与军事。

汤晏提出一个重要观点:“凡是对蒋介石有利的,未必对中国人有利。”对台湾人来说亦是如此。汤晏对蒋提出严厉批评:“蒋介石爲了生存和自己的利益,而与杜勒斯讨论可能要用美国人的核子武器来杀伤二千万中国同胞。试想在一百年、二百年后,历史上如何评价蒋介石。如果蒋介石厚爱于中国,则根本不应该爲了自己及洋人的利益,与杜勒斯讨论使用可怕的核子武器来对付中国大陆。”知道这个细节之后仍崇拜蒋介石,就是没有心肝和缺乏理性。叶公超、胡适等中国现代自由主义知识分子最大悲剧在于,他们有一流的智慧,中国却没有华盛顿式的领袖。在帝王般专横的领袖与疯狂的民族主义民意之间,他们无地彷徨。

来源:RFA