“放在过去,你活不过七天”

致您此信,是想请您通过我——一个涉嫌“散布谣言扰乱公共场所秩序”、“印刷非法出版物”、“寻衅滋事”、“扰乱公共场所秩序”的四罪嫌疑犯——的遭遇,来一窥北京市公安局国保总队丰台国保支队的秘密警察如何滥权和荒谬执法。

我之所以使用很多文字来叙述我的案情,是因为魔鬼就藏在这些细节中。

无论如何,我都要谢谢您。

我非常庆幸,您统治下的秘密警察秘密拘捕了我,却没有对我酷刑拷打,也没有将我活埋,更没有让我人间蒸发。他们只是警告我说:“你做的事,放在过去,你活不过七天!”

我写的书,拍摄的照片和纪录片,以及做的所有事情,都跟我没有直接关系和利益冲突。

我仅仅是为了向当政者说一句话:“我们是人,不是牲口。”

北京市公安局丰台区国保支队为什么拒绝给我法律文书?为什么在我获得自由后仍继续扣押我的物品甚至连扣押清单都拒绝给我呢?

我的理解,似乎是北京执法机构已没有办案经费来印制法律文书了。

从前,我只能通过发生在那些被法律剥削、含恨而死的中国人的境遇,去领略中国法律的野蛮粗暴和神鬼莫测。而现在,我已有幸亲身见证了。谢谢这些秘密警察。

我的境遇,逼迫我不得不相信这个现实:我不是被秘密警察绑架了,而是被中国法律绑架了。

当世界上无以计数的文明国家的勤劳且智慧的人们正在努力让我们寄居的这颗星球变得更加美好的时候,而我们中国人正在做什么?我们仍旧以眼泪和鲜血来证明我们不是牲畜。

这是中国的悲哀。

致您此信,对我来说,是一种羞辱。而对您来说,何尝又不是一种羞辱呢。

但是,这些秘密警察仅仅羞辱了您和我吗?

1

2013年6月1日下午两点钟,北京市公安局国保(国内政治安全保卫警察)总队丰台支队的六名秘密警察,与两名身穿制服的辖区右安门派出所警察,将刚准备外出的我控制住。这些不速之客进入我的住处。右安门派出所警察刘洋向我出示传唤我的法律文书,上面写着传唤理由:“散布谣言扰乱社会公共场所秩序。”

另一名警察李强手持摄像机对我进行全程摄像。我在传唤书上签字,并按上指模。我暗想,我连家门都没出去过,是如何“散布谣言扰乱社会公共场所秩序”呢?我懒得质问,因为我知道这是他们找我麻烦的借口而已。随后,这份传唤书立即被这名警察收走。我坐在床边不被允许走动。我安静地看着他们如何行动。我很好奇,他们将会怎样对待我。外界常常披露中国的秘密警察在秘密办案时痴迷于习惯性地野蛮“执法”。我想看看这些秘密警察如何对我“执法”。

这些执法者没有向我出示《检查证》,即展开搜查。三名国保在我眼前检查我的手机和电脑,试图挖出他们感兴趣的东西;两名警察和三名国保,在我的另外两个房间搜索。与此同时,我的房东夫妻俩匆匆赶来,是被警察打电话召来的。两人不知道发生了什么事情,吓得脸色苍白。带队抓捕我的北京市公安局国保总队丰台支队副队长柴岳(我被取保候审后才得知他的姓名)命令我的房东夫妻俩到门外候着。搜查持续一个小时。这些执法者看上去很开心,似乎搜到了想要的“罪证”:我写作和编辑的八本书,这些书籍是在香港和台湾出版的非虚构书籍;还有编著1989年军队血腥镇压爱国学生的《天安门屠杀》所使用的资料和公开出版物,以及拍摄辽宁省马三家女子劳教所酷刑虐待被劳教女人的纪录片《小鬼头上的女人:马三家女子劳教所的故事》所使用的视频资料和采访笔记;他们还扣押了我的身份证、护照、港澳通行证、银行卡、手机、电脑、采访机等物品,其中也包括我为《纽约时报》工作时储存拍摄的影像数据的五百三十二张光盘。这些物品装了四个行李箱。在带我离开住所之前,这些执法者警告在门外等候的我的房东:“我们是市公安局的,这个房子不经过我们同意不能再出租,也不允许任何人进去。”到达我的管辖地丰台区右安门派出所。

我问柴岳:“你们是国保还是国安?”

柴岳含笑不语。

图:北京市公安局丰台区国保支队副队长柴岳,他是负责带队密捕我的秘密警察之一。他威胁要让看守所里的人拿牙刷来刷我的肛门

审讯前,我要求他们出示警官证。柴岳笑眯眯地从衣兜里抄出一个小卡片,离我三米外,晃了一晃,好像我的眼睛会吞了他的警官证一样,几秒钟后就插进衣兜里。我没看清楚。我要求他再次向我出示,他冷笑一声说:“够了。”

在旁边,其他几名秘密警察含笑不语。

轮流对我进行审讯。他们感兴趣的是我写的八本书籍,都是如何跟香港和台湾的出版社接洽上的,印刷了多少本,版税是多少,总共付给我多少钱,这些钱都做了什么用途。我一一回答他们。我想,这些问题跟我涉嫌的“散布谣言扰乱社会公共场所秩序”有关系吗?我告诉这些审讯者:“我写这些书,是为了纪念和哀悼那些非正常死亡的无名小卒。”

他们对这个答案不满意。反复诱导我,希望我能说出他们想要的口供。我的答案,始终让他们不满意。他们质问我为什么要拍摄纪录片《小鬼头上的女人:马三家女子劳教所的故事》。

我回答:“马三家女子劳教所的女警察以电警棍击打被劳教女人的乳房、生殖器官,插进阴道里电击,还往阴道里灌辣椒粉等野蛮的虐待行为,只要是一个人,都是不能忍受的。因为我是人,是女人生的人,我不能忍受这种暴行,所以我行动了,这就是我为什么拍纪录片的原因。”他们对我的回答同样不满意。

审讯进入他们抓捕我的目的:他们指控我编著的《天安门屠杀》是编造和虚假的。

我断然否认。审讯持续了十个小时,到6月2日零点五分。

他们让我在口供上,以及在搜查到的所谓的“罪证”等物品的扣押单上签字和按指模。口供共十八页。我发现,在口供中,我说的话有的被他们故意篡改。比如说,他们问我为什么要编辑和出版《天安门屠杀》。

我告诉他们,是为了纪念和哀悼在这场民主爱国运动中遭到屠杀的北京市民和学生们,也是为了缓解失去工作后的经济压力。(我从2004年开始作为《纽约时报》签约摄影师,中国外交部新闻司在2011年以我“不符合相关归口规定”为由,拒绝给我工作许可。)但我在笔录中的口供却被改为:“我编辑出版这本书,是为了增加自己的影响力和号召力。”我知道他们为何要篡改我说的这句话,因为这可以在法庭上作为指控我煽动颠覆国家政权的证词。这似乎是柴岳的“杰作”,他一直坐在审讯桌后,盯着做笔录的那名派出所警察在电脑上录入了什么。他数次与那名派出所警察交换位置,以便由他来录入我的口供。我要求对被篡改过的口供进行删除和修正,否则就拒绝签字。他们沉默片刻,遵从了我的要求。

一名穿制服的警察拿来几页从网络上打印下来的文字,让我来确认、签字和摁指模。

这时,我才得知,我是因为两次接受境外媒体的采访惹来的祸端。我被媒体引用的文字内容,就是“散布谣言”。但这两家媒体是被中国网络防火墙隔绝在墙外的,中国网民是无法正常阅读到的。既然无法阅读到,又怎么能涉嫌“散布谣言扰乱社会秩序”呢?

我被要求在扣押物品的清单上签字。

我索要物品扣押清单副本,遭到拒绝。柴岳说:“你现在已经不再需要这个了。”从这一刻起,秘密警察们非常兴奋,对我开始像朋友般亲热。我猜测,他们似乎完成了任务,找到可以让我蹲监狱的证据了。秘密警察们征询我的意见,问我:“杜老师,我们是否可以为你戴上手铐?”

我说:“没问题。是手往前铐,还是背铐?”

他们含笑回答:“背铐。”就这样,他们一行六人与我,同乘一台车,边说边笑,把我带到北京市丰台区公安分局,办理刑事拘留我的法律手续。到达北京市丰台区看守所。副队长柴岳一边簇拥着我行走一边笑眯眯地警告我说:“我们要把你送进去,让你尝尝牙刷的滋味!”

我知道,他说的是什么意思。在我拍摄的纪录片《小鬼头上的女人:马三家女子劳教所的故事》中,受害人讲述马三家女子劳教所对女人的性酷刑:“牙刷刷阴道。”柴岳的意思,是要让牢里的人拿牙刷来刷我的肛门。我回应他的恐吓:“没问题,欢迎拿牙刷来捅我!”

拍摄正面和侧面像,抽血,检查身体健康状况。这是看守所羁押犯罪嫌疑人的必经手续。

北京市公安局丰台区分局预审大队拒绝电话通知我的家人我被刑事拘留的消息。案件承办人张宗栋给我山东省的户籍所在地派出所邮寄了仅有这张我在北京市公安局丰台区分局的官方档案照片。

对身体状况检查完毕。六名秘密警察亲热地与我搭话,对我身穿的苹果T恤、苹果牛仔裤和轻便的运动鞋,不断地发出叹息声,因为进看守所要解除犯罪嫌疑人身上携带的金属铁器和五厘米以上的绳索。牛仔裤上的铜纽扣和鞋子上的鞋带都要被剪掉,以防止自残或自杀;同时,他们收走了我的住处的房间钥匙。当看守所值班人员问及我是由哪个单位送来时,一名秘密警察回答是“国保支队”,我才知道抓捕我的人是丰台区国保支队。秘密警察们与我亲热说话时,我保持警惕。秘密警察们在人权捍卫者中留下的几乎只有蛮横、滥权的恶名。他们怎么可能对我如此友善呢?他们似乎是为了转移我签署法律文书时的注意力。与此同时,右安门派出所警察刘洋,匆匆拿来两份文件让我签字,一份是《刑事拘留通知书》,上面写着刑事拘留的罪名:“寻衅滋事。”

秘密警察们与我说话更加亲热了。我告诉他们:“你们能不能等我签完字后再跟我说话呢?”

他们终于闭了嘴。

我发现他们伪造了一份假口供让我签字。这份两页纸的口供上写着“我本人拒绝请辩护律师”。

我拒绝在这份假口供上签字。警察刘洋一边用手护着这份假口供一边对我说:“嗯,你可以不签字,你可以不签字的。”

在6月2日凌晨三点钟,秘密警察们看着我走进看守所的铁门。两名武警端着冲锋枪站在门两旁瞪着我。在迈入铁门时,我回头向站在数米外的秘密警察们告别:“谢谢你们,再见!”

随后,我听到柴岳哈哈大笑。他说:“听听,听听,还说再见呢。你还能再见我们吗?”

2

我被分到一监区一号监室,房间有四十平方米,监室有二十七人。

在监室,吃饭、睡觉,以及平时的所有活动,都在房间的木板上。我休息了两个小时。

早晨六点半,开始起床。看守所的伙食很差。但我的心情很好,因为我没有犯罪。我这是在体验另一种生活。上午十点钟,我开始接受审讯。在审讯时,同步录音和录像。

两名穿着警察制服的审讯者(后来我得知,其中记录我口供的警察叫做张宗栋,他是丰台公安分局预审大队第四中队警察,承办我的案件,另一位不知姓名的貌似预审经验丰富的警察负责讯问),所问的问题,跟在右安门派出所时问的差不多,大同小异。审讯者询问我的书籍出版和制作马三家女子劳教所的纪录片的情况。最后,话题开始接近他们的目标:我为什么编辑的《天安门屠杀》一书。审讯者问我:“你叫《天安门事件》或者《天安门真相》都没有问题,但你为什么叫《天安门屠杀》?”他对我的回答极不满意。他的工作似乎是为了让我承认这本书的内容是“虚假”和“编造”的。这名审讯者斥责我编辑的《天安门屠杀》中亲历者的第一手叙述文字完全是凭空捏造的。我质问道:“中国政府既不在场,也没有公开辟谣说亲历者的叙述文字是虚假的。如果说我收录在书中的文字是捏造的,那么就必须拿出证据来证明亲历者是撒谎的。”当这名审讯者辩论不过我时,他就双手拍着桌子,大声咆哮,用官方那种空洞的语言训斥我。与其说他们是在审讯我,倒不如说是表演给摄像探头看。他们似乎是为了我在那儿演戏。我闭上眼睛不理会他们。我不说话,他们无法记录口供。

审讯了十四个小时,持续到6月3日零点。

我还斗志昂扬,但他们两个人已经疲惫不堪了,因为他们要寻找我说话的破绽之处,来记录口供。口供共二十页。我发现口供中多处有错别字,便拒绝签字。这名审讯者在我面前大声咆哮。我在铁笼子里,坐在被限制住手脚的铁椅子上,闭目养神。这名审讯者的声音之大,整栋预审大楼都能听见。我确认我的耳朵没聋。审讯者咆哮够了,累了。

我拒绝在没有修正的笔录上签字,他们就拿着我没有签字的口供回家睡觉去了。在6月3日上午十点钟,审讯又开始了。他们首先拿出昨夜的口供让我签字。我提出需要修正的地方,都已被修正了。这次是由一名女警察和我的案件承办人张宗栋审讯。

这名女警察问我:“你编辑《天安门屠杀》和拍摄《小鬼头上的女人:马三家女子劳教所的故事》,其中有没有什么组织资助你或有什么人授意你这么做?”我猜测,审讯者想知道,我是个旁观者,我做的这两件事情都跟我无关,是否有境外的民运组织资助我,或者有法轮功团体授意我这么做。发生在1989年军队镇压和平抗议的学生和市民的屠杀真相,还有中共对法轮功修炼人长期的严酷迫害,是中共不愿被人提及的两大致命的死穴。我似乎是身处中国内地大胆碰触中共这两大禁忌的第一人。我回答审讯者的提问:“从来没有任何人和任何组织授意或资助我去做,完全是我个人行为。因为我是个人,应该尽一点做人的本分。我们是人,我们不是牲畜,当权者不能像对待牲畜一样来对待我们。”

我的回答让这名女审讯者不满意。她似乎没有读过我的书,也没看过我的纪录片。她反复诱导我,让我承认1989年6月3日夜至6月4日军队血屠市民和学生的合法性。我拒绝进入她设下的圈套。我微笑着,建议她在看过我的书和纪录片后再来审讯我。

她勃然大怒,时而像一位党的首长训斥下属一样盛气凌人,时而又像一位警察指控犯人犯下了滔天罪行一样理直气壮。

她说:“从6月1日开始,全国大大小小的报纸和电视台都在(就我编辑的《天安门屠杀》和纪录片《小鬼头上的女人:马三家女子劳教所的故事》)对我进行批判。”

我回应说:“好啊,太好了,欢迎批判。有些事情只有批判才能让很多人明白事情的真相。”

她说,我是怀着“一颗黑心”要“颠覆国家政权”。

我闭上眼不理会她。她训斥了近十分钟时,一位男警察(即前一天审讯我的那名警察)走了进来,他让这名女警察出去。我怀疑,那名男警察一直在隔壁房间里观看审讯我的即时录像,当他看到自己的女同事无法审讯下去时,就赶来支援。

然后,那名男警察开始和颜悦色地继续审讯我。此时,讯问的已不是老问题了。而是从我上小学一年级起,一直讯问到我被抓捕之前的所有工作状况、财务状况,以及人际交往状况。审讯中没有争执。我说,他们记录。但对我有利之处,完全没有被写到口供里。

审讯结束时,我请求我的案件承办人张宗栋,请他记下我的父亲的手机号码,请他告知我在山东省老家的父亲,请我父亲为我请律师。张宗栋记下电话号码,说,会很快给我的父亲打电话。实际上,直到我在第三十七天被取保候审时,他也没给我的父亲打过电话。他说,我父亲的电话打不通。他是撒谎的。我父亲的电话是二十四小时畅通的。这两次的审讯,他们似乎很满意。一直到6月17日前,没有人再审讯我。

为了出来讲述看守所的状况,在监室里,每天我都背诵监规,这也是看守所的规定,所有被羁押的犯罪嫌疑人都必须熟记监规。与此同时,我还给那些情绪低落的普通犯罪嫌疑人做心理辅导,让他们快乐起来。

之前,我在外面时,我一直义务帮助中国政府调查被其忽略了的小人物遭受的凌辱。而现在,在监牢里,我依旧在义务帮助中国政府安慰那些忧郁和不知所措的犯罪嫌疑人。我认为我是中国政府的恩人。我没有任何犯罪的感觉。我做的事情都是作为一个人应该做的。

尽管我在监牢里很快乐,但我不敢想念父母和家人。这会让我非常难过。因为他们肯定担心我在看守所的境况。我的父亲身体状况很差,他刚置换过的股骨头手术还没康复,两个月前又发现是食道癌早期。

3

我被秘密投进看守所后,最早发现我失踪的,是我的纪录片《小鬼头上的女人:马三家女子劳教所的故事》的主要讲述人刘华,她一直私下与我保持着紧密的联络。我和她的公开的电话都被国家安全部门追踪。她后来说,她在5月31日夜晚无法拨通我的三部手机,她就怀疑我出状况了。6月1日,恰巧也是我的女友出差到达香港的时间。我身边经常联系的朋友没有几个。我认为国保们在抓捕我之前做足了功课。之前,我在接受德国和法国记者采访时,他们都告诉我,有人给他们拍照,他们怀疑是秘密警察跟踪。我说:“无所谓,我又没有犯罪,怕啥呢?”

刘华在6月1日和2日来敲我住处的房门,没人应答。她问隔壁的邻居,邻居称不清楚我的情况(实际上,他是除了我的房东夫妻俩之外,唯一目击我被抓捕带走的人)。最后,她通过右安门街道居委会房管所,找到了我的房东的电话。我的房东告诉她,我被北京市公安局的便衣警察抓走了。6月3日,刘华把我被秘密警察抓捕的事情告诉了境外传媒。我的女友,在6月5日从香港回到北京后,发现我的电话都拨不通时,也没有在意,因为我在外出拍摄照片或摄像时都会把手机关闭。6月7日,我的女友到我的住处,发现房间里乱糟糟的,书籍和其他物品在三个房间里一片狼藉。她有点慌了,怀疑我出了状况。她跟我所有的朋友都没有联络电话。她上网进行搜索,在维基百科关于我的资料中,看到了我已失踪的文字。与此同时,刘华联络到了我的朋友、安德烈?萨哈洛夫奖(Andrei Sakharov Prize)奖获得者、维权活动家胡佳,告知他,我似乎被秘密警察抓走了。胡佳联络我在中国媒体的一位朋友,这位朋友私下通过警察的关系,在警方内部网络系统里,查到我因为涉嫌“印刷非法出版物”已被刑事拘留了。我的朋友们,都没有我在山东省老家的家人的联络方式。这位中国媒体的朋友只能在微博(在国外叫twitter)上发出寻找我的家人的信息。我的女友看到我失踪的文字后,立即打电话告知我在老家的妹妹。我的妹妹在网上找到了我的这位中国媒体的朋友发出的信息。我的妹妹担心我的父母亲多病的身体,她告诉我的父亲,说我已出差到香港去了。我的妹妹随即赶到北京,与胡佳和刘华见面。胡佳带着她,去《纽约时报》北京分社,告知我已被刑事拘留的消息。北京分社的记者打电话,询问右安门派出所和丰台区看守所,关于我的下落。得到的答复是:《纽约时报》不是我的直系亲属,无权询问此事。胡佳带着我的妹妹,到右安门派出所报案。派出所拒绝交待我的下落。境外传媒纷纷报道此事。拖到6月12日,派出所终于确认,我已被刑事拘留,是北京市公安局国保总队办的案子,我现被关押在丰台区看守所。与此同时,我的女友,在我住所的桌子上,发现了一张《传唤书》,还有一张《检查证》。《传唤书》上写着传唤的罪名:“扰乱公共场所秩序”。

图:北京市公安局丰台区国保支队的秘密警察,在将我投入看守所后,拿着我的钥匙偷偷潜入我的住所,将这份没有我签字认可的《传唤证》放在家里的桌子上。我签字认可的是“散布谣言扰乱公共场所秩序”,但在这张纸上却被篡改为“扰乱公共场所秩序”。杜斌致中共中央习近平总书记的公开信

图:北京市公安局丰台区国保支队的秘密警察,在将我投入看守所后,拿着我的钥匙偷偷潜入我的住所,将这份没有我签字认可的《检查证》放在家里的桌子上。秘密警察们没有向我出示《检查证》,就开始搜查和扣押物品,并拒绝给我物品扣押清单。杜斌致中共中央习近平总书记的公开信

这两张法律文书上,都没有我的签字和按指模。而且,我的朋友们还惊讶地发现,原来三个房间一片狼藉的书籍和物品,都已被收拾摆放整齐了。这两份奇怪的法律文书,是如何被送到家里来的,无人知道。是什么人把家里混乱的物品摆放整齐的,也无人知道。到现在,我已拥有了四个嫌疑罪名:“散布谣言扰乱公共场所秩序”、“印刷非法出版物”、“寻衅滋事”、“扰乱公共场所秩序”。6月14日,我的妹妹和家人,都没收到我被刑事拘留的法律文书《刑事拘留通知书》。而我的案件承办人张宗栋察对我的妹妹说:“杜斌被刑事拘留的法律文书,在他被刑拘的二十四小时之内,就已经寄给你们了。”

我的妹妹质问道:“都已经十四天了,无论你们寄到哪里去,我们都该收到了。”

张宗栋对此保持沉默。后来,我知道,负责抓捕、审讯我的国保们,还给我的妹妹施加压力,称警察们可以帮助她。让我的妹妹远离胡佳和刘华等帮助我声援的朋友们。

在看守所的羁押中,我的案件承办人张宗栋亲自来到看守所里,让我再签一次传唤我到右安门派出所讯问后离开的时间,时间朝前推了15分钟,离开的时间是6月2日凌点05分,他让我签离开的时间是6月1日23时50分。还再次签署了物品扣押单,依然没有给我物品扣押清单。

我的朋友们帮我的妹妹,为我免费聘请了律师浦志强和周泽。为防止我的妹妹被国保控制,她提前与律师签署到二审终审。我在香港和日本的朋友,为我筹集聘请律师的费用。

6月15日,我在看守所收到了我的朋友周起财、胡佳、刘华、我的女友和妹妹给我存的近两千元钱。

6月17日上午,我被提出审讯。两名审讯者显得匆忙而又心不在焉。简单地问了几个小问题,然后结束审讯。

我注意到,在审讯我的笔录上,第一次出现了我的案件承办单位:北京市丰台区公安分局预审大队第四中队。之前,笔录上的案件承办单位是空白的。

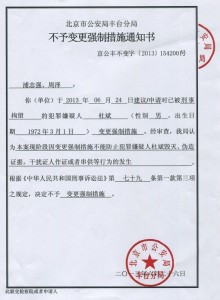

我请求我的案件承办人张宗栋,是否可以归还我被国保扣押的信用卡,因为已到还款日期,以便我的家人去帮我还款,否则会影响我的信用记录。张宗栋说:“这是你的个人私事,你应该跟你的律师说。”此时,我才知道,我的家人已为我聘请了律师。当天下午,我的律师浦志强和周泽与我见面。周泽说,我在境外出版书籍和纪录片,是宪法赋予的自由,是“出于一个公民对自己国家和民众的爱与关注”。浦志强说,国保们给我定的“罪名可笑”,我写书和拍纪录片在境外出版,根本构不成寻衅滋事罪。可以为我办理取保候审。

6月25日,我的律师浦志强与我会见,告知我:申请取保候审已被警方拒绝,理由是,我会“串供”和“销毁证据”。

拒绝的理由荒诞:书是我自己写的,纪录片是我一个人拍摄的。书在境外的书店销售,纪录片在国际互联网上挂着。我如何跟自己“串供”和“毁灭证据”呢?7月1日,我被刑拘的第三十天,我被提出审讯。讯问内容非常简单,确认我被扣押的书籍、公开的出版物资料、手机、电脑、银行卡等物品,是否我本人的。然后,审讯匆匆结束。我猜测是补充口供,以便提交给检察院对我进行公诉。后来,我才明白,他们最初审讯我,是为了找到我的罪证。当找不到罪证而又无法面对舆论压力时,他们开始制造让我不能被批准逮捕的“罪证”。7月3日,我被刑拘第三十二天,丰台区检察院两名女检察官提讯我,按照法律程序,这是正式逮捕公诉前的例行讯问。一名女检察官训斥我说,我编辑的《天安门屠杀》一书,给“党和政府抹了黑,造成了极为恶劣的影响”,问我是否认罪。我说:“我的书籍和纪录片都是客观真实的。我无罪。”于是,女检察官写好笔录,让我签字,然后提讯匆匆结束;紧接着,丰台国保支队王姓队长和贺姓国保在审讯室与我见面。王姓队长笑眯眯地告诉我:“今天是专门来跟我聊天的,不录口供。”

他们与我聊我的出身、社会关系和工作状况等方面的事情,以及我是否有话要委托他们带给我的家人。他们对我的回答似乎很满意,说还会再找我“聊天”。

7月5日,我被刑拘第三十五天,丰台国保支队王姓队长和贺姓国保在审讯室再次与我见面。王姓队长笑眯眯地告诉我:“今天不录口供,不谈法律,只代表党跟我聊天。”王姓队长告诉我:“把你带到这儿来,是更高级别的领导下的命令,他想知道,你作为一个家庭出身非常好的孩子,怎么就变成了一个专门挖政府的伤疤的人。”王姓队长赞美我说:“你是个心地善良的人。”“你是个很容易知足的人。”“你是个浪漫的人。”“你是个知道感恩的人”等等。王姓队长问我:“你有没有想推翻中国共产党的意图?”王姓队长警告我:“你做的事,放在过去,你活不过七天。”他的意思,似乎是要让我感谢党和政府的不杀之恩。我回答说:“没错。要是在无产阶级文化大革命中,我保证会被弄死的。”王姓队长似乎对我的回答很满意,高兴地走了。走前,他说,还会再找我“聊天”。

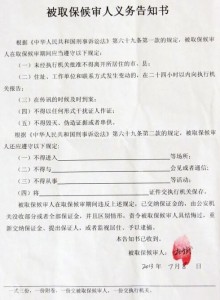

7月8日晚上六点二十分,我被刑拘第三十七天,丰台国保支队王姓队长为我办理了取保候审,而我是被丰台区国保支队副队长秘密抓捕的。我既没有见到《取保候审决定书》,也没有在取保候审决定书上签字和按指模,更没有缴纳一分钱的保证金。我的案件承办人把我带到他的办公室,向我口头宣布了一下取保候审期间的注意事项,并让我在一张名为“取保候审义务告知书”上签字,并摁指模。这份告知书的注意事项是空白的。

图:我被丰台区国保支队王姓队长办理取保后,我没有收到《取保候审决定书》,也没有缴纳保证金,仅在这张《被取保候审人义务告知书》上签字和按指摸。王姓队长坦言:不敢给我法律文书,是怕我给发到互联网上

我被宣布取保候审。承办我案件的警察张宗栋告诉我:“取保候审是丰台区国保支队好不容易帮你争取来的,你一定要珍惜。出去后,不要老写影响政府形象的书籍。”他警告我说,取保候审的时间是一年。在一年之内必须要老老实实的。离开北京,回山东老家,或者更换手机号码和住址,都要告诉他们。我问:“你们扣押的我的物品,是否应该归还给我?”他答:“我说了不算数,这要请示上面的领导。”

从张宗栋的办公室出来,丰台区国保支队王姓队长和贺姓国保接管了我。他们穿着便衣,笑眯眯地在等我。王姓队长告诉我:“老杜,你把你穿的内裤扔了吧。我们给你买来了新内裤,是‘三枪’牌的。”

王姓队长笑眯眯地解释说:“现在你出来了,我们要给你接风洗尘。我们给你买好了换洗的内衣,洗得干干净净的,吃个饭,然后再送你回家去。”

他们不由分说,开着别克轿车,把我拉到一个高档洗浴中心,洗浴中心名字叫“巴厘岛”。我不清楚每人洗浴价格是多少钱。沐浴完毕。他们殷勤地陪我喝啤酒,吃昂贵的龙虾和鲍鱼。

在买单时,王姓队长严肃地对洗浴中心的值班经理说:“我们是丰台国保支队的,你转告你们老板,以后如果有社会治安问题,可以直接给我们打电话,我们会给你们搞定的。”

王姓队长在账单上签了个字,扬长而去。

王姓队长和贺姓国保开车把我护送回家了。

在我到家时,我在车上向王姓队长索要属于我的、从未给过我的所有的法律文书。他扭扭捏捏地说:“不能给你,给了你,你就会放到网上去。”

最后,他有点不情愿地掏出一张纸回应我的请求。这张纸是我在我的案件承办人张宗栋的办公室签署名字并按指模的《取保候审义务告知书》,告知书上的注意事项依旧是空白的。等于说,在告知书上,只有我被宣布取保候审时的签名和指膜能证明这张纸跟我有关。王姓队长说:“这个都还不想给你呢,怕你把它发到网络上。”

4

我被取保候审是荒谬和奇怪的:我的律师办理取保候审遭到拒绝;带队抓捕我的人是丰台区国保支队副队长柴岳,而为我提供金钱担保的是丰台区国保支队王姓队长。

从我被秘密抓捕到办理取保候审,丰台区国保支队一直扣押着我的身份证、护照、港澳通行证、银行卡、信用卡、手机、电脑等物品,既没有给我物品扣押清单,甚至连一份法律文书也拒绝给我。我好像被从生命中被无缘无故地抽走了三十七天。我致电负责跟我联络的贺姓国保,向他索要物品扣押清单和所有的法律文书,这名国保称:“你在取保候审阶段,办案机关是有权力扣押你的物品的。”

官方对《天安门屠杀》一书,似乎已有了定论。在我从看守所出来后,代表中国政府给我接风洗尘的丰台区国保支队王姓队长,他告诉我说:“你的《天安门屠杀》有一点不好。”我问:“是哪一点不好呢?”他答,语气里有很多的抱怨:“书太厚了,像砖头一样沉重。读起来很累人。”

5

2014年7月8日,为期一年的取保候审结束。

在取保候审结束的第二天,我致电负责与我联络的贺姓国保:我为期一年的取保候审已经结束了。是否该归还属于我的所有的法律文书和被扣押的物品。

他自称:“正在外地出差,等回到北京会与我联络。”

我等了一个月时间,也没接到他的电话。我再次拨打他的电话,电话语音提示说:他的电话已停机了。我致电丰台区国保支队,接电话的值班员称:负责我的案件的王姓队长、柴岳副队长和贺姓国保,“都已调离,没有他们的联络电话”。我到右安门派出所,寻找抓捕我时协助国保执法的警察李强和刘洋。派出所值班员说:“这两人已调离,没有联络电话。”我多次致电丰台国保支队,接电话的值班员不是称“领导正在研究”,就是称“领导正在开会”。

后来,值班员告诉我说:我应该去找我的案件承办人张宗栋“去索要法律文书和扣押物品”。

6

我的案件承办人张宗栋告诉我说:他“主管我的案子”。

关于我的《刑事拘留通知书》,张宗栋说,他已邮寄到我的户籍所在地的派出所了。

我告诉张宗栋,我的家人只收到一张我被投入看守所体检时留下的证件照的打印纸,根本没有《刑事拘留通知书》。

张宗栋说,他“依法邮寄”出了。至于为何没收到《刑事拘留通知书》的原因,我只能去问我的户籍所在地派出所。

关于张宗栋为何要在看守所里让我第二次签署《物品扣押单》,以及为何要更改物品扣押单上的签字时间。他否认曾经让我签署过《物品扣押单》。

关于我的《取保候审决定书》,张宗栋说,他在看守所亲手交给我了。我请他“凭着自己的良心起誓”,他是否真的将《取保候审决定书》给我了。他迟疑片刻,拒绝起誓,因为他在给我摄像,而我则在给他说的话录音。

我问张宗栋,我的取保候审已经结束三十八天了,我的取保候审是否已经被解除?他说,我已经被解除了取保候审。我问他索要《解除取保候审通知书》。他说,他电话联系不到我,已经依法邮寄到我的户籍所在地派出所了。

图:我的律师为我办理取保候审,却被北京市公安局丰台分局拒绝的《不予以变更强制措施通知》。

但我的户籍所在地派出所称,没有收到过。

在我取保候审结束的第四十六天,我的户籍所在地派出所称,他们终于收到了我的《解除取保候审通知书》。但我必须亲自回到山东省的户籍所在地派出所签署名字,才能将这份迟到的《解除取保候审通知书》交给我。

而我面临的问题是,我的身份证件等重要物品仍被扣押在警方手里,没有证件,我无法外出旅行回到原籍。

7

如果我的取保候审已经解除,那么这就意味着我已经是个无罪的自由人了。

我问我的案件承办人张宗栋索要我的被扣押的物品。我都无罪,我被扣押的物品,也不可能有罪了。

但是,张宗栋称不能归还给我。他说:“扣押物品还不能给你,因为你仍被立案侦查中。”

图:北京市公安局丰台区看守所,我在此被羁押了三十七天

中国公民杜斌

2014年9月9日

文章来源:博讯