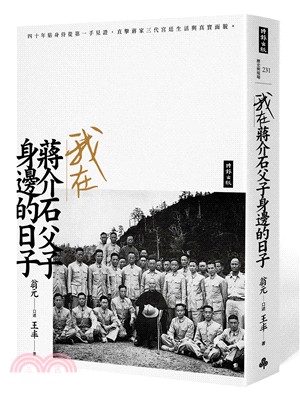

——翁元《我在蒋介石父子身边的日子》(续)

2016-07-11

翁元《我在蒋介石父子身边的日子》

一九六零年代,中国出版了一本匿名小说《侍卫官日记》,与《金陵春梦》一样,对国民党政权冷嘲热讽、穷形尽相,从而风靡一时。其实,该书作者名叫周榆瑞,早年是一名左派文人,并未当过蒋家的侍卫官,书中的情节大都是子虚乌有的臆想。此书让正在等待接班的太子爷蒋经国恼羞成怒,亲自对《中央日报》记者发表谈话称:“这本书,很无聊庸俗,足见作者的人品很有问题,对我个人进行的人身攻击、污蔑可谓无所不用其极……”随即,台湾宣布《侍卫官日记》为甲种禁书,严加查禁。

而本书作者周榆瑞虽然左倾,亦不见容于中共政权,在反右运动前夕赴香港,并发表声明,辞去在北京担任的一应职务,表示自己崇信“自由民主”的神圣理念,反对党派斗争,立志做一个“精神上开放自由的作家”。《侍卫官日记》固然不是一本有史料价值的好书,周榆瑞本人倒是一名不依附两岸政权、自食其力的作家,他后来流亡英国、埋骨异乡。

真正有史料价值的侍从官回忆录,不是周榆瑞的《侍从官日记》,而是翁元的《我在蒋介石父子身边的日子》。翁元是极少数先后爲两蒋父子服务过的侍从官,他受过相当的教育,具备蒋家大部分服务人员缺乏的观察和思考能力,对许多人事物都有独到的分析和判断。翁元在书中道出了一个跟一般大众的认知截然不同的真相:虽然蒋经国生活简朴,但比蒋介石还要难以伺候。蒋介石是一个不愿面对大众的旧式政治人物,像皇帝一样保持神秘性,但常常对身边对工作人员流露一丝温情;反之,蒋经国是一个擅长利用现代传媒的新式政治人物,“时时刻刻一副亲民爱民的形象,在外面和人接触,也一向是笑脸相迎,可是在家裡,他永远是下人心目中的君王”。

柯文哲真该读一读翁元的这本书,可以帮助他破除对蒋经国的盲目崇拜,至少这一句画龙点睛之笔不容错过:“以我自己来说,服侍过老先生以后,再到蒋经国身边工作,两相比较,蒋经国的确给人一种讳莫如深和高不可测的感觉,即使像我这样一个熟手的工作人员,都时时有种如临深渊、如履薄冰的惶恐之感。”

威权性格,喜怒无常

蒋经国的性情比他的父亲更让人捉摸不透,蒋经国青年时代的朋友曹聚仁如此形容説:“他是多情的,却是十分冷酷的;他是活泼天真的,却又是严肃呆板的。他时常爲大自然所迷醉,愿意过隐居的生活;却又是爱在扰扰红尘中打滚,以斗争爲快意,这是哈姆雷特的悲剧性格。”莎士比亚笔下的哈姆雷特是丹麦王子,而蒋经国是蒋家王朝的太子,用哈姆雷特形容蒋经国,倒是恰如其分。

蒋经国杀气颇重。士林官邸的一名老长官曾对翁元説:“你若是看到蒋经国脖子发红,就要小心了,这表示他要‘杀人’了!”蒋经国从步入政坛便杀人如麻,从策划暗杀吴国桢到成功暗杀打算爲吴国桢写传记的江南,蒋经国都脱不了干系。吴国桢曾向江南透露,他在台被扣为人质的小儿修潢,最后出国来美前,蒋经国还打算派人将其的腿打断,使其成为残废,幸而黄少谷善言规劝,才打消此议,“弟与内子对此均感激少谷不尽也”。

不过,蒋经国在新的形势下也被动学习适应民主程序。党外运动的先驱康宁祥在回忆录中记载了有一次差点激怒蒋经国的故事:一九七五年,蒋经国接班前一年,康宁祥在立法院对政府的总预算提出质询,当面以“信口而出”四个字指责蒋经国,非但国民党立委拍桌叫骂、轰其下台,而且蒋经国也一度脸红脖子粗。事后,立法院秘书长袁雍告诉康宁祥説,当天他坐在主席台上,从背后看到蒋经国在听到“蒋院长可能是信口而出,未经仔细考虑”这句话时,脖子一下子整个胀红起来,让他“不禁爲康宁祥捏了一把冷汗”。不过,那一次蒋经国总算沉得住气,不愠不火地作出回答。毕竟他需要装出“宰相肚裡能撑船”的样子,否则若是连立法委员也被他抓取杀掉了,民主的遮羞布也就碎成了一地鸡毛。

在私人生活领域,蒋介石和蒋经国的生活习惯迥异。蒋介石酷爱读书,他的书跟毛泽东一样,主要是中国的古书,蒋毛都从中寻找权谋术和厚黑学的资源。蒋与毛的枕边书都有王阳明和曾国藩等人的著作,蒋毛的功业和地位超过王阳明和曾国藩,对民众造成的伤害也超过王阳明和曾国藩。相比之下,蒋经国比蒋介石更无趣,用翁元的话来说,蒋经国的休闲生活最爲贫乏,“不做任何运动,回到官邸就是躺在床上看电视,也从来没见他在官邸看过什么书”。这种“无趣”大概跟他在苏联十年的工人生活有关。

而蒋经国的猜忌之心甚至比蒋介石还要严重。蒋介石一生要对付党内外无数的敌人,很少有推心置腹的朋友,但对身边的侍从大抵还是信任的,而蒋经国却连侍从也不信任,每当有高官来官邸汇报工作,他都要先暗示所有的侍从退下。即便为蒋经国服务多年的国防部长、并兼有儿女亲家身份的俞大维,也不爲蒋经国所信任,两家并无任何私人往来。那么,蒋经国多疑、猜忌、冷漠的性格,是如何形成的呢?

翁元虽然不是心理学家,但作为对蒋观察细緻入微的身边人,对此亦有一番入情入理的剖析。首先,这跟蒋经国不幸的童年和在苏联度过的苦痛的青年时代有关,正如曹聚仁所説:“蒋经国自幼并没有得到家庭的温暖,十四岁的孩子,就送到冰天雪地的北国去,又碰上那么一个翻天覆地的大场面,他的青春,几乎天天在饥饿中煎熬着的。不幸又以国共分裂、中苏断绝邦交,他的父亲是这一政治纠纷的中心人物,牵涉他个人处境的困难。”翁元的看法大致相同:“他早年在苏联,备受苏联共产党的迫害,生活非常艰苦,在那样艰苦的环境中求生存,当然要有一套生存哲学,这套生存哲学的养成,对他后来的人格发展,乃至生活方式,都造成了相当程度的制约作用。”如果用时髦的话来说,就是养成了凶狠敏感的“狼性”。

其次,翁元指出,蒋经国早年是共产党员,后来虽然继承父亲的反共事业,但共产党的意识形态如同像深入骨髓的毒素,难以彻底去除。翁元指出,蒋经国“讲究唯物辩证法,他和中共领导人如邓小平等人,都是在苏联生活过的旧识,他们那个年代的人,对人生乃至对政治都有他们对一套思维逻辑”。这套思维逻辑的核心是什么呢?就是对人的生命的蔑视,以及爲了达到目的而不择手段。晚年的蒋经国辣手镇压美丽岛事件,对党外人士采取“未暴先镇,先镇后暴”的打压手段;而晚年的邓小平悍然调动军队进入北京城枪杀学生和市民,对国际舆论置若罔闻。他们不惜双手沾满鲜血,都是出于同样的确保权力不受挑战的自私心理。他们一旦感到权力受到威胁,便不惜使用任何保卫权力的方法。蒋经国在日记中説:“余生平爱山水,羡慕平民的简单生活,以其能自食其力,不能自己。”对照其垄断最高权力至生命最后一刻的事实,真是虚伪之至。只要蒋经国愿意,他随时可以退休,过游山玩水的闲适生活,他却跟他的老爸一样在总统职位上“鞠躬尽瘁,死而后已”。

特工头子的统治术从苏俄学来

第三,翁元认为,蒋介石在释放他的权力之初,是先把国民党引以为自豪的情治系统的这股力量交给蒋经国,蒋经国浸淫于其中,在个性和作风上,多多少少会受到影响。然而,一般人所瞭解的蒋经国,是励精图治的经济专家,而非阴险毒辣的特务头子,蒋经国的后一个面向,长期被刻意遮蔽。

蒋经国被迫滞留苏联期间,亲身体验过苏联秘密警察克格勃的厉害。在他被释放回中国的前几个月,每天都有两个人特务跟踪和监视他,一举一动都不放过,他几乎连一刻的自由也没有。蒋经国在日记中写道:“我除了工厂和宿舍外,什么地方都不敢去,更不用说找朋友了。当时我随时都可能被捕,特别是晚上。”史达林统治的苏俄,是有史以来最严厉的警察国家,蒋经国是其受害者之一,只是因为西安事变之后中国与苏联的关係以及整个国际形势发生变化,他才得以死裡逃生、回到中国。但是,蒋经国不仅没有从当年悲惨的遭遇中悟出人权自由之可贵,在获得权力之后,反倒亦步亦趋地效彷史达林的做法,在小小的台湾岛大搞特务统治。在国民党的宣传机器叫嚣“反共抗俄”口号的同时,蒋经国和他的党变得跟中共和苏共越来越相像。

蒋经国从父亲手中接过党政军大权,先从整合情治系统开始。原来山头林立、互相牵制的情治系统,统统归到蒋经国麾下,使得太子爷成为继戴笠之后国民党最让人恐惧的特务头子。虽然蒋经国亲自掌控情治系统的时间并不长,但他行事为人的方式常常情不自禁地流露出特务头子的本色,这一点跟俄罗斯总统普亭倒是有相似之处。

关于蒋经国特务治国的习性,翁元讲述了三个例子为证:其一,总统府有一位科长,平常颇受蒋经国重用。有一天,这个人忽然人间蒸发了,没有人知道他去了什么地方。后来,人们才知道,这名科长被送到警备总部保安处那个不见天日的地方关押了大半年,后来调查不到他有什么犯罪的证据,才被释放回家。而这名科长之所以遭此横祸,仅仅是因为蒋经国对其有所怀疑,遂示意手下的特务机构将其绑架。

其二,蒋经国神秘兮兮的性格在其晚年更是变本加厉。若非万不得已,蒋经国一般都拒绝住院,即便不得不到荣总住院,也不忘指示总统车队特别在其备用座车上安排一个假人,使之坐在主位上,然后每天傍晚时分开回七海官邸,以此掩人耳目。翁元感叹説:“其实,比较细心的人民早已知道蒋经国是躺在医院裡面,用不着这样掩耳盗铃的方法欺骗人民。”然而,对于蒋经国来说,人民不是朋友,而是潜在的敌人。“防民之口,甚于防川”,自然要绞尽脑汁欺骗人民。

其三,蒋经国的健康状况是头等的国家机密,他晚年身体日渐衰弱,却秘而不宣,既害怕党内出现篡权者,也害怕民间反对运动因此而高涨。蒋经国的验血报告从来不署真名,而用侍从官们的名字替代。当翁元本人的名字被使用过之后,他自己去医院验血,只好另外取一个名字。古代的皇帝喜欢将自己的姓赏赐给功臣,如郑成功号称“国姓爷”;蒋经国则反其道而行之,偏偏要霸占别人的名字。

病夫治国究可哀

法国著名记者皮埃尔?阿考斯与瑞士医学博士皮埃尔?朗契尼克合着过两本书,即《病夫治国》与《非常病人》。两位作者考查了从列宁、斯大林到丘吉尔、希特勒,从罗斯福、肯尼迪、戴高乐、赫鲁晓夫、勃列日涅夫、毛泽东、周恩来等二十世纪具有世界影响的政治领袖们丰富的个性世界与政治生活,进而从医学、生理学、心理学等角度探索了这些大人物与疾病的关係,描述了疾病乃至不治之症,如何通过操控领袖们的个人生命、政治生涯,进而对国家命运产生不容忽视的影响。

两位作者在著作中得出惊人的结论:“我们可以假设,领导人物们在面临疾病威胁时,由于他们的地位,因而比任何人都能得到更好、更有效的治疗,用上最安全的药物,也有最好的机会摆脱危险。其实不然,当代历史、医学实践都证明,他们并不都能从这种对质量的精挑细选中获益。种种治疗方桉常常显得互相矛盾,或者过于谨小慎微,或者干脆‘避重就轻’。这些溷乱情况的产生通常应归咎于当事人自己,甚或是他们最亲近的人。”书中没有收入蒋经国的个桉(或许在他们眼中,蒋经国算不上大国领袖),但我在仔细对照之下,发现晚年深受疾病折磨的蒋经国,正好符合这一论断。两位作者如果读到翁元的这本书,或许会如获至宝般地运用书中的素材,专门爲蒋经国撰写一个精彩的章节。

翁元小心翼翼地服侍蒋经国直到其生命的最后一刻,但大多数兢兢业业地爲其服务的医生们可就没有那么幸运了。翁元指出:“蒋经国的侍从医官给他治病,受到他的威权心态的影响,必须随时留心,深恐一时让他不称心而遭受调职处分。”糖尿病直到今天也是难以治癒的重病,医生向蒋经国强调糖尿病不是光靠吃药旧可以断根的。但蒋经国并不如此认为,在他的观念裡面,医生除了医病之外,还要能够“医命”,而且一切还要和他的其他文武百官一样,要听从总统的指示办事。他将医生和病人之间主动与被动关係完全颠倒过来。翁元感叹説:“可是他忘记了,医生是专业人员,是受过专业训练的知识分子,怎么可能去当一个只会讲好听话的政治医生呢?”

在蒋经国的威权性格之下,当然有不少医生受不了他的脾气,而蒋经国向来是先发制人,在医生表现出一丝不悦时,他就先把医生给撤换了。蒋经国比史达林显得“仁慈”的地方就是,他没有将不满意的医生下狱治罪,只是将他们排除在医疗小组以及他自己的视线之外。而史达林直到临死前夕还企图炮製犹太人医生桉件,这一冤狱一旦实施,不知有多少医生和相关人员人头落地。

病夫治国,对病夫和国家而言乃是双重的不幸——病夫不能安心养病,还得随权力“闻鸡起舞”;国家则失去变革和更新的机会,被垂死者拖入棺材之中。翁元书中描述了青年和中年时代性格坚强如钢铁的蒋经国,晚年在病痛折磨之下委顿、苦痛、呻吟的情形,让人不由不怜悯之。“有时候,他坐在座车内,在路上还来不及回到官邸,就因为感觉迟钝、直肠肌肉没有知觉,在车上就泻了一裤子的大便,车上的随从坐在车裡闻到异味,都晓得总统大概拉肚子了,可是,没有人敢吭声,就这样一路大家憋住气,忍到抵达官邸。”读到此处,不能不感叹蒋经国可悲地成为他参与缔造的独裁体制的牺牲品。在民主体制,政治家能上能下,即便患上重病,总可及时卸任,安心养病,不会出现这种羞辱的场面。而独裁制度最先摧毁的,正是独裁者自己的自由与尊严,最后变成一处无法谢幕的闹剧,没有一个独裁者可以全身而退。

RFA

大陸淪陷,國民政府遷往台灣,國共都在動員教授學者。如果調換位置,共匪逃往它們的祖國蘇聯,會不會讓中國人動員中國的教授專家留下建設祖國?會不會尊重中國的教授專家選擇決策權?它們只會派出大卡車,以及荷槍實彈的紅色黨衛軍,裹挾押送綁架教授學者專家及其家眷。

查看維基百科,劉文典,”1928年11月,安徽大学学生与隔壁的安徽第一女子中学师生发生冲突,进而引发学潮。恰在此时,时任南京国民政府主席的蒋介石到安庆巡视,遂召见两校负责人。作为安徽大学的实际负责人,刘文典到会后坚称此事“有黑幕”,不愿严惩学生,结果惹恼蒋介石,直斥刘文典为“新学阀”。而刘文典也不是省油的灯,回骂蒋介石是“新军阀”,遂被扣押。“”刘文典后被蒋介石下令以《治安条例》打架斗殴论处、关押了七天,最后由蔡元培、陈立夫等人求情,以“即日离皖”为条件予以释放。“

1928年,軍閥混戰,戰爭時期。蔣公介石先生与劉文典教授如此公開過招,以至於演化出了”學閥“扇了”軍閥“的耳光,”軍閥“踢了”學閥“一腳,最終”學閥“被”軍閥“關起來了事。即便那個被從蘇聯大使館揪出來絞死的叛國漢奸李大釗,也是北洋軍閥實施的絞刑。國民黨殺文人?用屁股想都知道是謊話。

國父中山先生所言三民主義与美國羅斯福總統所言四大自由皆有對應:

民族主義——信仰之自由

民權主義——言論之自由,免於恐懼之自由

民生主義——免於物質匱乏之自由。

自由与權利之間的關係:在自己權利範疇內行使權利,就是應受法律保護,必須尊重的個人自由。

美國小學課本一句話解釋民主——限制政府權利,保護民眾自由。

……

找些有營養的美食,翻看垃圾桶的“‘革命’‘工作’”交給中共中央宣傳部下轄,戈培爾博士領導的五毛雞,小紅粉,臭帶魚,叼飛盤的胡總編們去完成。

另一個帖子封了,寫在這裡:

聞一多先生真的是國民黨特務暗殺的嗎?不合邏輯。看過《柯南》卡通片的小盆友都清楚,任何一個案件發生,因案件而成爲最大的受益者,也就是犯罪嫌疑人。暗殺聞一多先生,共產黨收益,還是國民黨收益?反人類文明,破壞中華文化,迫害文人教授,直至獲頒空椅子獎的劉曉波先生剛剛離世是國民黨所爲嗎?“越批越香”的蠢事,是國民慣常所為,還是共產黨一貫方針?……勞駕,現在已然是民國一百零六年,民國政府輪替已經兩次,現今的國民黨已然並非与余杰先生一樣停留在五十年前的樣貌。

不要以為不才言辭尖刻,對自己不負責,吃隔宿剩飯,是自己無知;以己之渾渾,使得民眾受矇蔽,以至於影響民族民族前途,民眾命運,豈不是罪孽嗎?

“沒有永遠的執政黨。”蔣經國先生所言。

“老实说,我们现在争取自由,在国民党统治下,这个自由还是一个“多”“少”的问题,假如共产党执政了,这个自由就变成一个“有”“无”的问题了。”被“陽謀轉陰謀”“引蛇出洞”,因“黨天下”,活不見人,死不見屍的儲安平如是說。

胡適之先生就聰明多了,選擇正確,以至於享受言論自由,當面駁斥蔣公介石先生,半點不講顔面。蔣公介石先生充其量晚上回家,在自己日記里大罵胡適。

人民不需要慈父,但卻需要執政者尊崇位居三民主義第二義的民權主義,尊重民眾權利,推動民權進程。陳水扁為何沒有機會獲得空椅子獎,李敖為何不能在痛罵國民黨的書刊中講述自己遭遇的酷刑?因為即便台海戰爭威脅下,國民政府依舊尊重民眾最基本權利;因為從蔣公介石先生,到蔣經國先生,從來不敢未被國父中山先生倡導的三民主義,成為剝奪民眾自由,阻礙民主進程的共產黨反動派。