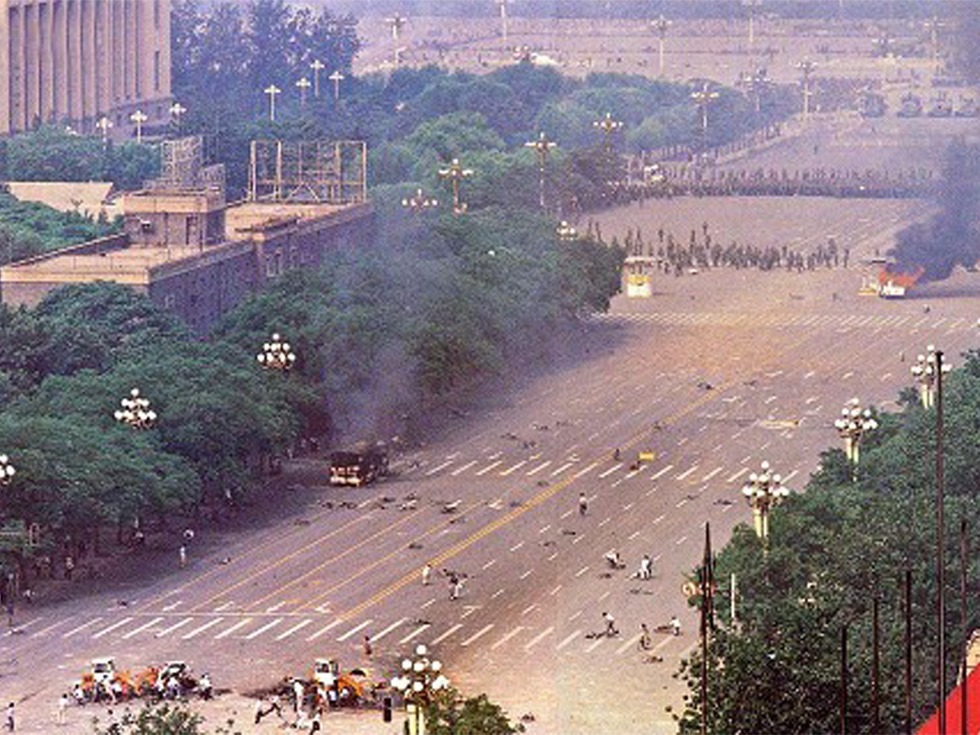

“六四”过去整整十年了。中国人是否已经淡忘了“六四”?

没有,当然没有。只要看一看每逢“六四”忌日中共当局如临大敌的紧张摸样,我们便不难体察到民心远远不象乍一看去的那般驯服。在缺少表达自由的地方,当局的反应正好从反面揭示出民间反抗情绪的潜在力量。

然而,我们也不能不发现,在某一部份中国人那里,对“六四”的印象和愤慨确实在淡化,在消失。通常,人们把这种淡化和消失归结为国人的健忘,归结为国人的政治冷漠,归结为国人对同胞的生命缺少深刻同情。可是,我们又如何理解、如何解释不久前发生在中国的大规模反美示威活动呢?不错,这次反美示威活动明显地带有当局煽动和操纵的印记,不过,我们仍可假定其中确有一些人是出自真诚,那么,我们应该如何理解、如何解释这种真诚。

有人说这次反美示威活动表明了中国人长期深受西方帝国主义侵略压迫的集体记忆。我对此说甚感怀疑。道理很简单,帝国主义的侵略压迫发生于半个多世纪以前,在今日中国,百分之八十以上的人根本没有遭受帝国主义侵略压迫的切身经历。今天的中国人,绝大多数都是“生在新社会,长在红旗下”,我们只有遭受共产党专制剥夺迫害的切身经历,从土改、镇反、反右、三面红旗、大饥荒,到文革,到六四。中共执政的五十年给中国人民带来的苦难,无论是在深度上、广度上,还是在烈度上,都超过了以往。某些人对贴近的历史不感兴趣,对遥远的历史念念不忘,对有切肤之痛的事情缺少愤慨,对那些缺少切肤之痛的事情反倒充满激情。这样的记忆和这样的激情能是正常的吗?

可见,这不是一般的遗忘,这是选择性的遗忘。其实,它连遗忘都不是,如果真是遗忘,那么一经提醒便可恢复记忆。这是有意识的回避,有意识的压抑。有些人被问起“六四”之事,答曰“不知道”。这多半是撒谎,因为他们不可能不知道。再说,若真是不知道,目击者都还在,要了解事件真相是很容易的。问题是他们不愿意去了解,而不愿意去了解其实是他们本来已经多少有所了解,就象胆小的人见到尸体扭头不看一样,他们不去看是因为他们已经看到了。换句话,某些人之所以“不了解”或“忘记了”六四,“不了解”或“忘记了”五十年来共产暴政的滔天罪恶,是因为他们缺少面对真实的勇气。在这里,真实犹如斯芬克思,它要求每一个从身边路过的人必须回答它提出的问题,答不出就要吃掉你。面对犯下滔天罪恶并至今拒不认错的共产政权,唯一正确的答案是挺身反抗。如果你不敢反抗,势必陷入莫大的耻辱和愧疚——如果你交不出反抗的答案,你的良心就被吃掉了。所以,那些既不肯反抗又想让良心“安宁”的人,就只好绕开真实,在真实面前闭上眼睛。

因此,毫无疑问,在“六四”十年后的今天,某些人表现出对“六四”的淡忘和无知,根本上是源于恐惧,源于压制。问题是,当恐惧强化到一定程度,当压制持续到一定阶段,许多人就会在自觉的意识层面上“忘掉”恐惧和压制的存在。人心都有趋利避害的习惯。一旦人们意识到某种问题是不准思考的,某种情感是不准表达的,他们就可能放弃有关的思考,埋葬有关的情感。这样,被动的压制和主动的放弃相结合:有了你的主动放弃,被动的压制似乎就不再存在;既然你由于恐惧而远离禁区,那么由于你远离禁区便不再感觉恐惧。这就是为什么那些对共产暴政的罪恶反应冷淡的人既不承认自己受到压制,又不认为自己深怀恐惧的原因。

感情、激情是自发的,自然的,但它的表达却可能受到各种非自发、非自然的因素影响,在中国古典小说里常常写到,某杀人屠夫恶名昭着,令小孩不敢夜哭。当你压下愤慨时,那愤慨并不一定会深化,会增长,有时它倒会淡化,会萎缩,甚至可能消失。如果你从一开始就知道某种愤慨是禁止表达的,你很可能从一开始就克制住自己,就象刚怀孕就打胎,你并不会感觉多痛苦。反过来,如果一种激情的表达从一开始就是许可的,就是受到充分鼓励的,有的人就会越表达越来劲,越发的“是可忍孰不可忍”。那些对三个人的死亡满腔愤慨,而对三千人的死亡、对三千万人的死亡却少有愤慨的人,他们的感情或许是真诚的,但那是怎样可怕的一种“真诚”!党让你生气你就真的生很大的气,党不让你生气你就真的没什么气可生。如果一个人的喜怒哀乐都能如此真诚的“和党中央保持一致”,那还有什么可说的呢?

唯有结束共产专制,才能实现人性的复归。◆

1999年6月

《数人头胜过砍人头》第六辑 时事纵横

(晨钟书局 二零零六年十月。香港)