第30章 我,谢库瑞

雪下得极大,雪花偶尔穿透面纱,飘进我的眼中。我小心翼翼地踩过满是烂草、泥巴和断枝的花园,但走上街道后立刻就加快了步伐。我知道你们全都在猜我心里正想些什么。我对黑相信多少?好吧,那我就坦白地跟你们说吧,我也很想知道自己是怎么想的。你们明白吧,对不对我的脑子乱成了一团然而,我确实知道一点一如往常,我将回到往日的生活步调,忙于一日三餐、孩子们、父亲和其他事情,但不用多久,甚至不需要我多问,我的心会向我悄声透露什么是对,么是错。明天,中午以前,我就会知道我将会嫁给谁。

有件事,在还没有回到家之前,我就想与你们分享一下。不!别胡思乱想,不是关于黑显露出来的那家伙的大小。如果你感兴趣,这一点我们可以等会儿再谈。我想要说的是黑的这种急性子。我也不是在想他的眼里只有性欲,老实说,就算真的是这样也没有多大关系。让我惊讶的是他的愚蠢!也就是说他心里丝毫不曾想过他可以威吓我并迫我就范,可以玩弄我的尊严然后再抛弃我,或者可以做出更为危险的事情。从他纯真的表情中,我也可以看出他是多么地爱我、多么地想要我。可是,经过十二年的等后,他为什么不能照规矩来,再等个十二天?

你们知道吗?我觉得自己爱上他的无能,以及他那孩子般的忧郁眼神。这一点是在我本该对他生气的时刻却怜悯了他的时候感觉的。“噢,我可怜的孩子,”我心里有一个声音说,“你可以忍受这么多的痛苦,却又是这么的无能。”我心里是那么地想要保护他,甚至可以为他犯下错误,可以将自己交给这个被宠坏了的大男孩。

一想到我不幸孩子们,我加快了脚步。就在此时,就在难以看清对面之人的大雪和这提前降临的夜幕中,我感觉到一个幽灵般的人影差点撞了上来。我紧紧地低着头,侧身从一旁溜了过去

一走进庭院大门,我就发现哈莉叶与孩子们还没回来。很好,我及时赶回来了,晚祷的呼唤还没有开始。我爬上楼梯,屋子里弥漫着橘子酱的味道。父亲在他那间幽暗的房里;我的脚快冻僵了。我提着一盏灯,走进房间看见柜子被打开、枕头掉出来、房间里乱七八糟时,猜想肯定是谢夫盖和奥尔罕捣的蛋。屋子里一片寂静,是平时的那种寂静,却似乎又与平时的寂静太一样。我换上家居服,独自坐在黑暗里,放任自己胡思乱想了一会儿。我突然听到了楼下传来的一个声响,在我的正下方,不是来自厨房,而是来自夏天作为绘画工作室的大房间。这么冷的天,难道父亲下去那里了?但我不记得看见那里有油灯的光亮。正当我想着这些的时候,我听见石板步道和庭院之间的前门吱一声,接着,讨厌狗群传来凶恶阴险的吠叫,从庭院大门前经过。我开始感到不安了。

“哈莉叶。”我大叫,“谢夫盖,奥尔罕……”

我感到身上有点发冷。父亲的炭盆一定还烧着,我应该去和他一起坐着暖暖身子。当我高油灯走向他的房间时,心思已经不在黑身上了,我想着孩子们。

走过走廊,我考虑着是否该下楼在火炉上烧点水,准备待会儿煮鲻鱼汤。我走进了蓝门的房间,房里一片狼藉。我漫不经心地正在想:“我父亲都做了什么呀?”

然后我看到他躺在地板上。

我吓得尖叫了一声。接着我又尖叫了一声。接着,望着父亲的尸体,我静了下来。

听着,从你们闭嘴不语和冷血无情的反应看来,我想你们早已知道房里发生的事情了。即便不是一清二楚,至少也知道不少。们此刻正在猜想我对眼前的这种景况会作何反应,会有何感觉。就像有些时候看画时所做的那样,你们试图想像出主人公的痛苦,想像着故事发展到这一悲惨时刻的经过。接着,看到我所作的反之后,你们会在那里设想,如果处于我的位置,如果你们的父亲被如此谋杀的话,会有什感觉。我知道你们会饶有兴致地努力地去想这一点,而不是我的痛苦。

没错,我晚上回家发现有人杀了我父亲。没错,我拉扯了自己的头发。没错,我号啕大哭了。没错,我像小时候那样,用尽全身力气紧抱住他,闻了闻他的肌肤。没错,我因为害怕、痛苦、孤独而全身颤抖了很长时间,喘不过气来。没错,我不相信我所看到的一切,我乞求安拉让他坐起来,让他像以前一样静静地坐在角落里,坐在书堆中间。起来,爸爸,起来,不要死,快,爸爸,起来,爸爸。但他血迹斑斑的头已被打烂了,烂得一塌糊涂。纸张和书本被撕烂了,茶几、颜料盒与墨水瓶被打烂了,坐垫、工作桌、写字板被野蛮地拆散了,屋里一切都已乱七八糟,我父亲被疯狂地杀死了:对这一切的一切,我感到恐惧。我更感到害怕的是把这房间里的一切毁坏到如此程度的憎恨。我不再哭了。两个行人经过外头的街道,在黑夜里谈笑风生。此刻,我从内心听到了世界的无尽静寂。我用手擦干鼻涕,抹去脸颊上的泪水,我沉思良久,想着孩子和我们的生活。

我听了听寂静的四周。我跑了过去,抓住父亲的脚,把他拖进走廊。不知道什么原,他感觉重了许多,但我没有多想就开始把他拉下楼梯。走到一半,我耗尽了力气,只得在楼梯上坐了下来。正当我又要哭的时候,我听见了一个声响,以为是哈莉叶带着孩子们来了。我又抓紧父亲的脚,用胳肢窝紧紧夹住,继续下楼,这次加快了速度。我亲爱父亲的脑袋烂得一塌糊涂又浸饱鲜血,敲在每一级阶梯上发出湿拖把撞地的声音。到了下面,转过他现在似乎变轻了点的身体,然后一鼓作气,拖着他走过石板地面把他弄进了马厩旁边的夏日画。为了能够看清楚一片漆黑的房间,我跑出门,到厨房的火炉点火。等我拿着蜡烛回来,在手中的烛光下看见拖着父亲进来的房间也已被翻得乱七八糟。我目瞪口呆。

是谁,我的天,是他们之中哪一个?

我的脑子飞快地转动着,飞快地盘算着很多事情,我把父亲留在那间墟般的房里,紧紧地关上了门。我从厨房抓起一个桶,到井边盛满了水。我爬上楼梯,靠着一盏油灯的光亮,迅速擦掉走廊里、楼梯上的血迹。我很快就做完了这一切。我上楼回到我的房间,脱下沾满了血的衣服,换上干净的。正当我拿着水桶和抹布准备进入我父亲的房间时,听见庭院的大门被推开。晚祷的呼也已经开始了,我鼓起全身的力量,拿起油灯,来到楼梯口等着他们。

“妈妈,我们回来了。”奥尔罕说。

“哈莉叶!你们跑到哪去了!”我用尽全身的力气喊道,但声音却像低语,而不是大吼。

“可是妈妈,我们没有超过晚祷的呼唤……”谢夫盖开始辩解。

“闭嘴!外公病了,他在睡觉。”

“病了?”哈莉叶在楼下说。她从我的静默不语中察觉出我在生气。“谢库瑞小姐,我们等了一会儿科斯塔。鲻鱼到了之后,我们没有耽搁,接着去拣月桂叶,然后我还给孩子们买了无花果干和山茱萸果干。”

我有股冲动想下楼去悄声责备哈莉叶,但怕如果下楼,手里的油灯会照亮潮湿的阶梯和匆忙之中遗漏的血渍。孩子们噼噼啪啪地上了楼梯,脱下了脚上的鞋子。

“嘘——”我说,把他们推向我们的卧房,“不是那边,外公正在睡觉,别进去。”

“我要去有蓝门的房间,去火盆边取暖。”谢夫盖说,“不是要去外公的房间。”

“你外公在那个房间睡着了。”我悄声道。

但我注意到他们犹豫了一会儿。“我们要小心,别让侵扰你外公让他生病的坏邪灵也抓住你们两个。”我说,“现在,进你们房间。”我一把抓住他们两人的手,送进我们相拥而睡的房里。“说说看,你们刚才在街上玩什么,弄这么晚?”“我们看到几个阿拉伯乞丐。”谢夫盖说。“哪里?”我,“他们有拿旗子吗?”“我们在爬坡的时候看到的。他们给了哈莉叶一个柠檬,哈莉叶给了他们钱。他们全身上下都是雪。”“还有呢?”“他们在广场上练习朝靶射箭。”“在这么大的雪天里?”我说“妈妈,我好冷,”谢夫盖说,“我要去有蓝门的房间。”“你们不准离开这个房间,”我说,“不然你们会死掉。我去拿炭盆来给你们。”“为什么说我们会死掉呢?”谢夫盖问。“我要告诉你们一件事,”我说,“但你们不可以告诉别人,听懂了吗?”他们发誓不说。“你们刚才出去之后,有一个全白的人,他已经死了,身上的颜色也都掉光了,他从一个遥远的国家来到这里找你们外公说话。结果原来他是个邪灵。”他们问我这个邪灵是从哪里来的。“从河的对岸来的。”我说。“是爸爸所的地方吗?”谢夫盖问。“是的,是从那里来的。”我说,“这个邪灵来这里是想看一眼你外公书里面的图画,他们说如果一个罪人看到那些图画,会当场死掉。”

一片安静。

“听着,我要下楼去找哈莉叶。”我说,“我会把炭盆拿到这儿来,还有晚餐也是。想都别想离开这个房间,不然你们会死。因为邪灵还在屋子里。”

“妈妈,妈妈,别走。”奥尔罕说。

我板起脸对谢夫盖说:“你负责管好你弟弟。如果你们离开房间,没有被邪灵抓到,我也会杀了你们。”我装出每次要打他们之前的严厉表情。“现在,祈祷你们生病的外公不要死。如果你们乖的话,真主会见你们的祷告,不让任何人伤害你们。”他们心不甘情不愿地开始祷告。我下了楼。

“有人打翻了装橘子酱的锅。”哈莉叶说,“不可能是猫,没那么大力气;狗也不可能进屋里来……”

她陡然看见我脸上的恐惧,顿住了。“怎么回事?”她说,“发生了什么事?你亲爱的父亲出事了吗?”

“他死了。”

她尖叫。刀子和洋葱从她手里跌落,撞上砧板,力量之大震得她正在处理的鱼都蹦了起来。她又尖叫了一声。我们俩都注意到她左上有血,那不是沾到鱼身上的血,而是她第一次尖叫时意外切伤食指流出来的。我跑上楼,在卧室对面的房间寻找纱布时,听见孩子们在屋里大吵大叫。我手里拿着撕下的纱布,走进房间,发现谢夫盖爬到弟弟身上,膝盖紧压住奥尔罕的肩膀,掐住了他的脖子。

“你们两个在干吗!”我扯开喉咙大叫。

“奥尔罕要离开房间。”谢夫盖说。

“骗子,”奥尔罕说,“谢夫盖打开门,我叫他别出去。”他哭了起来。

“如果你们不给我在这里安静坐好,我把你们两个都杀了。”

“妈妈,别走。”奥尔罕说。

下楼之后,我包扎好哈莉叶的手指,住了血。听到说父亲不是自然死,她吓坏了,喃喃背诵起祷告词祈求安拉的庇佑。她瞪着自己受伤的食指,哭了起来。她对我父亲的感情真的深到让她忍不住哭天抹泪吗?她上楼去看我父亲。

他不在上。“我说,”他在后面的房里。“

她疑心望着我。然而等她明白我没有办法再去多看他一眼时,反而被好奇心吞没了。她一把抓起油灯,走向房间。她走出我站立的厨房门口,在石板路上向前走了四五步,怀着敬意与关心,慢慢推开房门,借助手里的油灯火光,探头张望那乱七八糟的房间。一开始她没有看见父亲,把灯举得更高些,试着照亮大房间的每一个角落。

“啊!”她尖。她看见被我留在门边的父亲。她僵住了,呆呆地看着我父亲。她投在石板路上和马厩墙壁上的子,一动也不动。这段时间,我也在想像她看见了什么。当她回来时,并没有哭。我松了一口气,看到她还保持头脑清醒,想必能够清楚地理解我准备告诉她的事。

“哈莉叶,现在听我说。”我边说边挥舞着手不自觉握起的鱼刀,“楼上也被乱翻过了,这个卑鄙的恶魔捣毁了所有东西,到处被他弄得满目疮痍。他就是在那里砸烂了我父亲的脸和脑袋;他就是在那里杀了他。我他了下来,以免被孩子们看到,也为了让你有个心理准备。你们三个离家之后,我也出了门。父亲独自一个人在家。”

“我不知道这件事,”她无礼地说,“你去哪里了?”

我刻意停顿了一会儿,要她谨慎留意。着我说:“我和黑在一起。我与黑在吊死鬼犹太人的小屋见了面。可是你不准向别人透露半个字,除此之外,你也暂时不准提起我父亲被杀的事。”

“杀他的人是谁?”

她是真这么白痴,还想要向我盘根问底?

“如果我知道,就不会隐瞒他死亡的事实了。”我说,“我不知道,你呢?”

“我怎么可能会知道?”她说,“我们现在怎么办?”

“你要装出什么事都没发生的样子。”我说。我突然很想哭,很想号啕大哭,可是努力忍住了。我们都没有出声。

好一会儿之后,我说:“现在别管鱼了,弄一点菜给孩子们吃。”

她难过得哭了起来,我伸手搂住了她,我们紧紧地拥抱在了一起。我忽然感觉自己很爱她,一时间,不只可怜起自己和孩子们,还有我们大家。但我越拥抱着她,心里的猜疑便越来越浓,如同蠢虫般焦虑地啃噬着我。你们知道当我父亲被杀害时我身在何处。你们知道是我安排哈莉叶和孩子们出门的,你们知道这是我为了达到别的目的而做的,你们也知道其后接连发生的巧合……可是哈莉叶知道吗?她真能了解我向她解释的吗,她真的会懂吗?她会白的,并且也会起疑的。我把她抱得更紧了;但我知道在她女奴的心里,认为我这么做是为了掩饰自己的诡计。没过多久,甚至我也觉得自己好像骗了她。正当父亲在这里被人谋杀时,忙着和黑谈情说爱。如果只有哈莉叶这么想的话,我还不会觉得如此羞愧,但我知,你们也是这么想的。甚至你们以为我对你们隐瞒了什么,别不承认了。唉,我真是可怜哪!我是多么地不幸!我哭了起来,接着哈莉叶也哭了,我们又抱在了一起。

在楼上摆好的餐桌边,我假装饥饿地吃了点东西。其间我不时用“我去看看外公”的借口,走进里面的房间,泣不成声。吃完晚饭,孩子们因为烦躁不安,爬到床上就紧紧地钻进了我的怀里,紧贴在了我的身上。因为害怕邪灵,他们迟迟无法入睡,一面翻来覆去一面停地问:“我听见了一个怪声,你有没有听见?”为了哄他们睡觉,我答应给他们讲一个爱情故事。你们知道,在黑暗中,话语可以多么无边无际。

“妈妈,你不会结婚吧,是不是?”谢夫盖说。

“现在,听我说,”我说,“很久以前有一个王子,离得远远地爱上了一位美得不得了的姑娘。他是怎么爱上她的呢?因为在见到漂亮的姑娘之前,他已经见过了她的画像,就是样。”

就像我悲伤或烦忧时经常所做的那样,我根据此时的心情,即兴编造了故事,而不是讲述原先我所知道的事情。由于我所编造的故事带有我内心的、记忆中的、痛苦的色彩,因此,我所讲的故事,便成为某种陪伴我生命历程的哀愁插画。

等两个孩子都睡着,我离开了温暖的床铺,与哈莉叶一起收拾被残暴的恶魔搞得乱七八糟的家具物什。我们一件件地捡起七零八碎的箱子、书本、布,一块块地拾起被摔碎了的啡杯、陶壶、墨水瓶,一个个地收起被拆散的工作桌、颜料盒,一片片地在强烈仇恨中被扯碎撕烂的纸张。整理的过程中,我们之间不时会有个人停下手里的活,哀怨痛哭。仿佛房间和家具的毁损,以及我们的隐私被野蛮侵犯,比起我父亲的死,更教我们悲切难耐。我可以告诉你们,失去挚爱的不幸家人往往能从屋里一如往昔的日常物品中得到慰藉。一成不变的窗帘、毛毯和阳能平抚他们,能够使他们偶尔忘却阿兹拉尔已经带走了挚爱的亲人,这是我的切身体会。这栋屋子,在父亲耐心关爱的照顾下,一角一隅都经过他细腻的修饰,如今却被无情地摧残殆尽。这个该下地狱的残暴罪犯不但夺走了我们的慰藉和快乐的幻想,更处处提醒们他冷酷的邪恶灵魂,令我们感到恐惧不已。

举例来说,在我的要求下,我们下楼自井里汲取清水,沐浴净身,并从父亲最珍爱的赫拉特订版《古兰经》中,复诵“仪姆兰的家属”这一篇章时——这是我已故父亲非常喜欢的章节,因为其中谈到了希望和死亡——由于这种恐惧,吓得我们俩都误以为庭院的大门发出了吱呀声响,然而却什么事也没有。半夜时,我们检查了锁上的门闩,然后两人通力合作,把父亲每天早晨用井水灌溉的罗勒盆栽移到门口堵住之后,返回屋里时,我们都把手里拿着的油灯照射出来的我们自己长长的身看成是别人的影子。最可怕的是,当我们由于不得不接受父亲已寿终正寝而替他清洗那满是血污的脸、静静地替他换上干净衣服的时候——“从下面把他的袖子递给我。”莉叶曾轻声对我说——仿佛这是某种静寂的宗教仪式似的,我们感到极度的恐惧。

脱下了他血染的衣服和衣后,我们诧异而敬畏地发现,黑暗的房间中,父亲的皮肤在烛光的映照下泛出充满活力的苍白。因为有更多恐怖的事情值得我们害怕,我们并不会害羞地不敢直视父亲张开摊平、遍布老人斑和伤口的裸体。哈莉叶上楼去取他干净的内衣和绿色丝衬衫时,我克制不住自己,朝父亲的下面瞄了一眼,霎时为自己的行为感到羞愧不已。我帮父亲换上干净的衣服,细心地拭去他脖子、脸和头发上的血污;接着,我用尽全身的力气扑在了父亲的身上,把脸埋入他的胡子里,深深地吸了一口他身上的气味,止不住地哭了好长时间。

你们当中那些指责我缺乏感情至罪孽深重的人,让我赶紧告诉你们另外两次痛哭的场合:一、为了不让孩子们察觉发生了什么事,我上楼整理楼上的房间,当我像小时候那样,把他用来磨亮纸面的贝拿到耳边时,却发现海的声音早已消失不见;二、当我看见父亲二十年来坐惯了的红绒布坐垫——几乎已变成他身体的一部分——被撕成碎片时。

等屋里的一切事物,除了无法修补的损害外,都重新归回原位后,哈莉叶询问她是否能把床垫搬来,开在我们的房里一起睡,我冷酷地拒绝了。“别让孩子们早上醒来后起疑心。”我向她解释。然而,老实说,我想与孩子们独处,同时也想惩罚她。我爬上床,久久难眠,不是因为心里萦绕着刚才发生的恐怖事件,而是思索着即将来临的命运。

第31章 我的名字叫红

《君王之书》的作者诗人菲尔多西来到了加兹尼,玛赫姆特君王的宫诗人们因他来自乡下而不起他,但正是他说出了最后一行诗句,补全了一首谁也没能把它补全的、用最繁复的韵脚写成的四行诗。当他吟出这最后一个诗句时,我就那儿,就在菲尔多西的束腰长袍上。我出现在《君王之书》英雄鲁斯坦的箭囊上,随着浪天涯寻找失散的坐骑;在他用神奇宝剑把恶名昭彰的食人巨妖砍成两半时我就在那喷涌而出的鲜血之中;当他与待他的国王的美丽女儿翻云覆雨时,我就在那盖在他们身上的被单的褶缝之中。我无所不在,过去是这样,现在也是这样。当叛逆的图尔砍下兄弟伊莱奇的脑袋时;当梦境般壮丽的传奇军队在大草原上厮杀战斗时;还有,当亚历山大中暑后,鲜艳的生命之血从英挺的子闪闪发亮地流下时,我都在现场。是的,萨珊王贝拉姆·古尔每天晚上都会在不同颜色的帐篷里选择一位来自不同国家的美女陪他过夜,听说故事,我,则出现在他每星期二拜访的那位绝代佳丽的衣服上;他看到了这位美女的画像爱上了她,就如同席琳看到了胡斯莱夫的画像而爱上了他一样,而我,也同样出现在胡斯莱夫的一身服装中。真的,我无处不在:在围城军队的旗帜上,在举行盛宴的餐桌桌布上,在亲吻着苏丹脚背的使者的长衫上,以及任何描绘着宝剑的场景中,它们的故事深受孩童喜爱。是,在俊俏学徒和细密画大师的目光注视之下,通过纤细画笔的涂抹,我在产自印度及布哈拉的厚纸上展示出了乌夏克地毯、墙壁纹饰、伸长脖子从百叶窗里探头张望道的佳丽身上的衬衫、斗鸡的鸡冠、神话世界的神话果实、石榴树、撒旦的嘴巴、图画边框的精巧勾线、帐篷上的弯曲刺绣、画家自得其乐所画的裸眼才能看到的花朵、糖制鸟雕像上头的樱桃眼睛、牧羊人的袜子、传说故事中的日初破晓,以及成千上万战士、君王和爱侣们的尸体和伤口。我喜欢被抹在血像鲜花一样开放的战争画面上;我喜欢被抹在大师级诗人的长衫上,与一群漂亮男孩及诗人们一起郊游踏青,聆听音乐,饮酒作乐我喜欢被抹在天使的翅膀上、少女的嘴唇上、尸体的致命伤口上和血迹斑斑的断头上。

我听到了你们要问的问题:身为一种颜色是什么感觉?

色彩是眼睛的触摸是聋子音乐,是黑暗吐露的话语。因为千万年来,从各类书籍、家什中,我听到了灵魂的细语,如同风中的窸窣呢喃,请允许我说,我的抚触就好似天使的抚触。一部分的我,严肃的那一半,捉住你们的视线;而欢愉轻松的另一半,则在你们的凝望下飞入天际。

我身为红色多么的幸福!我炙热、强壮。我知道人们都在注意我,我也知道没人能够抗拒我。

我从不隐藏自己:对我而言,精致优美并非出于柔弱无力,而是来自果决和毅力。因此,我常常把自己置于众目睽睽之下。我不害怕别的颜色、阴影、拥挤,甚至是孤寂。能够用我战无不胜的火焰,涂覆一张期待着我的画纸,是多么的美妙!任何地方只要有我,就会看见眼睛发亮、热情奔腾、眉毛扬起、心跳加速。看啊,活着是多么的美妙!看啊,能够看见是多么的美妙!活着就等于能够看见。我无所不在。相信我:生命从我开始,又回归于我。

安静并听听我是如何成为此种神奇的红色的。一位细密画家一位颜料的专家,把来自印度斯坦最燥热地区品质最优良的红昆虫干,用他的臼和杵猛力捣成粉末。接着,他准备好了五德拉克马的红色粉末、一德拉克马的肥皂草和半德拉克马的剂。他在一个锅子里装三奥卡的水,把肥皂草放进去煮。再把溶剂倒入水里匀。他让水继续慢煮,趁这段时间自己喝一杯上好的咖啡。当他享用咖啡时,我像个即将出世的婴孩一样愈来愈不耐烦。咖啡清醒了大师的头脑,带给他邪灵般的锐利目光。他把红色粉末倒入锅里,拿一支调色专用的干净细木棍,小心搅拌锅里的混合物。尽管我即将成为纯正的红色,但还有一个最重要的关键,就是我的浓稠度,煮的时间不能太长,也不能太短。因此,他会用搅拌棍的一端把液体画在拇指的指甲上(绝对不能用其他指头)。噢,身为红色是多么的美妙!我把他的拇指指甲染成了红色,没有半点稀薄的液体流溢到两旁。简言之,我的浓稠度恰到好处,不过,我仍含有残渣。他把锅子从炉火上拿下来,用一块干净的麻布过滤,除掉我的杂质。然,他再度把我加热,煮沸两次。最后他加入一小撮明矾粉末,将我静置一旁,等我冷却。

我在锅子里静静呆了几天。满心期盼被画上书页、被抹在各处各地,却这样呆呆地静置着,实在让我颓靡心碎。就是在这段沉寂的时间里,我开始思索身为红色的意义。

有一次,在某座波斯城里,一位失明的细密画家靠着记忆画了一匹马,正当他的学徒用毛笔蘸着我为马鞍布的刺绣上色时,我听到了两位失明的大师正在争执:

“因为我们花了一辈子热忱专注绘画,因此,如今瞎了眼的我们,自然知道红色,记得它是什么样的色彩,什么样的感觉。”凭借记忆画马的大师说,“可是,如果我们天生就瞎眼呢?我们要如何真正明了我们俊美学徒此刻正在使用的红色呢?”

“问题,”另一位说,“但别忘了,颜色不是被知道的,而是被感觉的。”

“我亲爱的大师,请向一个从来不知道红色的人解释一下红色的感觉。”

“如果我们用手指触摸,它感觉起来会像是铁和黄铜之间的东西。如果我们用手掌紧握,它则会发烫。如果我们品尝它,它就会像腌肉一般厚而细腻。如果我们用嘴唇轻抿,它将会充满我们的嘴。如果我们嗅闻它,它的气味会像马。如果它闻起来像是一朵花,那它就会像雏菊,而不是红玫瑰。”

一百十年前,当时法兰克的绘画尚未足以威胁我们,统治者们从来不为此烦,而著名大师也对自的技法信心满满,狂热的程度有如信仰安拉,因此,法兰克大师选择各种浓淡的红色,用来画各种普通的剑伤,甚至最平凡的粗麻布。他们这种方法,大师们不但视为粗鄙而不敬,更嗤之以鼻。只有软弱无知而犹疑的细密画家,才会使用不同的红色调来描绘一件红色长衫。他们这么称——阴影绝不是个借口。而且,只有一种红色,我们也只相信这种红色。

“这种色的意义是什么?”凭记忆画马的失明细密画家又问。

“颜色的意义在于它出现在我们面前,而我们看到了。”另一位说,“我们无法向一个看不见的人解释红色。”

“不信神、不信教的人为了否定真主的存在,坚持说我们无法看见真主。”画马的瞎眼大师说。

“没错,他只为那些见的人现身。”另一位大师说,“就是这个原因,《古兰经》里写道,能见的和不能见永远都不会是一样的。”

俊美的学徒细腻地把我蘸点入马匹的马鞍布上。这种感觉何其美妙,把饱满、强劲、有活力的我涂入精美描绘的黑白图画:当猫毛笔把我抹散在期待已久的书页上时,我开心得浑身发痒。就这样,一旦我把自己的颜色呈现于纸,仿佛我正命令这个世界:“变红!”而世界也就真的变成了我的血红色。没错,那些看不见的人会否认,然而事实却是,到处都有我的存在。

(未完待续)

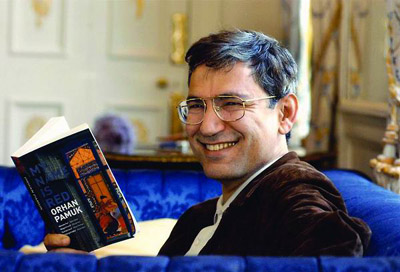

([土耳其]奥尔罕·帕慕克/著,沈志兴/译,上海人民出版社,2016年)