1944年到1956年,一代被卷入共产主义浪潮的法国知识分子,对苏联共产主义背后的暴政和恐怖集体失语。美国学者托尼·朱特将这一切记录在《未竟的往昔》一书中,“更恰当地说,它是一本关于战后法国知识界道德状况的研究。”

1947年,苏联官员克拉夫琴科投奔西方,写了一本书《我选择了自由》,讲述苏联劳改营中的血腥故事。

法国存在主义哲学家西蒙娜·德·波伏娃跳出来指责克拉夫琴科“没说实话,唯利是图”,法共报刊《法国信札》刊文痛斥这是“美国中央情报局导演的骗局”。可是,当萨特的朋友、曾遭流放的反法西斯人士大卫·鲁塞提议详细调查古拉格集中营,萨特当即与其绝交,并说:“谈论集中营的事并非我们的责任。”

美国学者托尼·朱特在《未竟的往昔》一书中,将这种怪象归因为:1944年到1956年,一代被卷入共产主义浪潮的法国知识分子,对苏联共产主义背后的暴政和恐怖集体伪善和失语。“在布达佩斯遍体鳞伤时,萨特、波伏娃及其同代人仍然摆弄着他们的存在主义困境,一道写下并说了一些相当令人震惊的蠢话。”

《美国观察家》评价这本书,“足以让那些愉快徜徉于20世纪法国文学字里行间的人们血液凝固。”

“你居然没上过强化班”

“这不是一部法国知识分子史。”朱特觉得这本书与自己其他研究知识分子的著作(如研究加缪、雷蒙·阿隆的《责任的重负》)不同,“更恰当地说,它是一本有关知识分子不负责任议题的文集,一个关于战后法国知识界道德状况的研究。”

1948年,朱特出生于伦敦,祖父母是波兰和立陶宛犹太人,外祖父母分别来自罗马尼亚和俄罗斯。尽管他“在英国长大,使用英语思考、写作,甚至也有英国人特有的先入为主的好恶”,但犹太身份又使他在谈及西欧时,“本能地切换到第三人称,不与他们为伍”。

暧昧的归属感让朱特拥有了世界公民的抽离视角,他在东欧呆了相当长一段时间,最后加入美国籍,先后在英美的大学任教,研究领域从法国知识分子到欧洲战后政治。在剑桥读博时,朱特获得了一份就读巴黎高等师范学院的奖学金,这所学校曾是萨特的母校。在另一本书《记忆小屋》里,他回忆“从来没在一个这么小的地方看到过这么多知识分子”,然而他们的“天赋、脆弱且出奇地狭隘”也让朱特无比吃惊,他的法国同学能够大段大段死记硬背,却对眼见耳闻的事实视而不见。

入学第一天,一个同学在早餐桌上问朱特“在哪儿上的强化班?”在法国,高中毕业生需要额外花两年高强度复习,才能参加高师入学考试。朱特表示自己是留学生,没上过强化班。“啊,所以你在英国上的强化班。”“不不,我直接从英国大学过来,不用上强化班。”“这不可能,既然你入学了,就说明你上过强化班。”强扭的逻辑让朱特不适:“这种‘现实与理论脱节’的现象,似乎就是法国知识分子界最基本的公理。”

1944年盟军登陆诺曼底,纳粹德国的傀儡维希政权在一片嫌恶声中退场,法国文人从中学到的教训是“不要再寄希望于渐进的改良和人类的仁慈”。

他们变得激进而极端,在随后的1944年到1956年中,法国知识分子再一次充分展现了“现实与理论的脱节”——共产主义热情与苏联循序渐进的暴政。在那段时间的法国,苏维埃共产主义诉求占垄断地位,非左翼人士几乎没有开口的权力。

然而,莫斯科——他们心目中共产主义的具象——却在肆无忌惮地成为暴力机器。五十万立陶宛人被放逐,成千上万波兰人被杀戮,克里米亚鞑靼人被种族灭绝。从1929年到1953年,至少有1400万人被监禁于古拉格劳改营;大清洗和“摆样子公审”蔓延到东欧苏联卫星国,在1947年到1953年,一系列政见不合的东欧领导人被冠以“预谋犯罪”,摆样子公开审判并处决。

这些证据在那些年醒目地占据着世界头条。只是,当时的法国知识分子却对此选择了几乎集体失语。

“他们皆被一种暴力解放的观念所吸引,对属于公共范畴的道德不感兴趣。” 这也是朱特写下《未竟的往昔》的原因,他认为这一代出生于世纪之交的法国知识分子缺乏民主实践,“反感和厌恶构成了他们经验的全部”。

去欺骗,英雄般地

在对共产主义的狂热中,站队是必须的,任何对资产阶级的批判都会受到热烈拥护;而理性的民主,只要与议会形式沾边,就会遭到诅咒嘲笑。萨特和加缪被描述为“知识分子的地方行政长官”,这个圈子以他们主办的报纸为核心。

朱特在书中借用作家贝桑松的话形容了那个年代——“充满了朋党性质的政治和哲学立场,保持中立是不可能的。”被圈子排斥代价高昂,1945年萨特的大学好友雷蒙·阿隆在报纸上批评苏联模式,萨特与其断交。1949年弗朗索瓦·费伊特对“摆样子公审”提出批评,被许多圈内朋友孤立。

朱特评论这种政治站队:“知识分子并不比其他人更好或更坏。他们甚至不是特立独行的。他们在共同体中生活;寻求尊重,害怕他人的否定;他们追求事业,期望成功,敬畏权力。”

当然,法国知识分子的失态并非因为无知。

杂志《摩登时代》编辑得知劳改营的存在,迅速将其抛之脑后;尽管清楚东欧“摆样子公审”的真相,萨特仍宣称“反共人士是狗”;波伏娃让笔下的人物长篇大论演讲,一厢情愿表示“来自启蒙的西方共产主义者的道德压力将会促使苏联改变其监狱形态”。克洛德·雅梅则写道,尽管共产主义现实令人幻灭,但是“仍然有必要如此假装……是的,去欺骗,英雄般地。”

他们轻易地原谅了苏联,尽管大量无辜者在劳改营中死去。

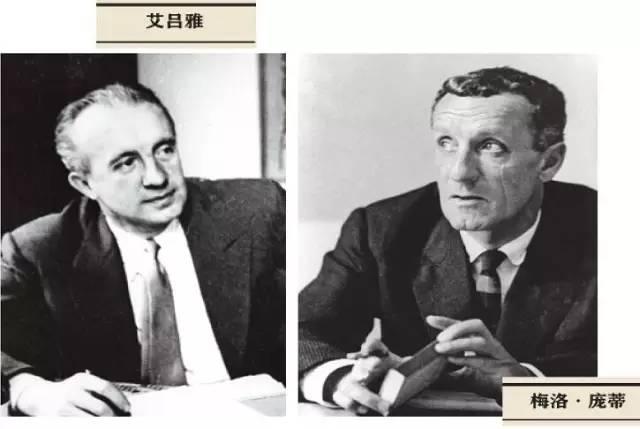

知识分子自感有责任教导工人阶级。他们甚至认为,对苏联的选择性失明和失语,是对工人的保护。工人阶级是脆弱而单纯的,“我们不能让工人失望。”萨特说。在工人阶级街区,艾吕雅拒绝说出他对苏联的疑虑和鄙夷:“可怜的人儿,这将令他们气馁,我们不能让那些正在斗争的人们失望。他们是无法理解的。”穆尼埃在一封写给《行动》杂志的信中,说任何怀疑马克思主义的举动,都会削弱工人的立场,瓦解他们的决心。

他们心痛的是共产主义田园诗的堕落。至于冤假错案、劳改营、反犹肃清中死去的数以千计的不知名的工人、农民、店主、非共产党人士的作家政治家,是不在他们视野内的,他们关心更理论更纯粹的“马克思主义本身”。

萨特固执地认为,为了实现“为全体的正义和自由”的终极理想,苏联拥有不择手段的特权。他将共产主义暴力视为可敬之物,甚至说:“也许我们生活在这样一种场景中,即只对个人的非正义已经不能被称作是非正义了。”

诗人艾吕雅的旧友、一名捷克历史学家被逮捕和被迫认罪。“在你内心的最深处,如何能够忍受这样一种人的堕落,而这件事还发生在你的朋友身上?”在收到布勒东呼吁他抗议的信件后,艾吕雅拒绝了。这位曾写下“我生来就认识你/要把你称作/自由”句子的诗人说:“没有精力为声称有罪的罪人操心。”

知识分子们逻辑牵强地为苏联辩护:“我们看似是自由的,但是确实如此吗?作为资产阶级剥削的受益人,我们有什么资格去谴责斯大林主义者的多样性?”但他们也常常不能说服自己,于是,萨特将两个世界做了“明恶实善的共产主义”和“实恶明善的资本主义”的区分,“更容易的做法是,谴责双方,而后撤回批判共产主义的那层意思。”朱特评价道。

然而,讽刺的是,萨特们却常常成为法国共产党辱骂的对象,共产党媒体“无情揭露他们的矛盾和伪善”。“在车辆偏离了原有的辩证道路时,司机越是试图想抛掉这些热情的同路人,他们就越是坚持,并且发誓说,他们永远不会半途而废,因为不会有回头路可走。”朱特在书中写道,他认为,在他看来,这些狂热的共产主义者自己也搞不清楚到底是在为共产主义辩护,还是为自己的过去辩护。

一个不光彩时代的最高贵见证人

但是,古拉格劳改营让加缪感到不适。

1946年之前,加缪也像大多数人一样对苏联的罪行显得一无所知,但转变在悄悄发生。他开始觉得“历史之外还存在着别的东西,比如单纯的幸福、人的激情和自然的魅力”。萨特不以为然,反驳“只存在历史,什么都离不开政治”。

就在这一年,他与萨特第一次发生意见不合。在《战斗报》上,加缪发表文章“不当牺牲品也不当刽子手”,萨特的追随者庞蒂发文反击,把加缪称作“革命的叛徒”,在一次圈子聚会中,加缪摔门离开。这场争执持续了6个月,萨特的伴侣波伏娃在著作《东西的力量》中公开支持庞蒂。

“如今真相大白,我们必须把某种东西如其所是地称为‘集中营’,即便它发生在社会主义制度下。从某种意义上说,我本不该再一次如此彬彬有礼。”苏联令加缪心痛,他认为反抗是一种以混乱的方式寻求秩序的悖论,原则在于“正义”,任何反抗压迫的行动,不能沦为新的压迫。

当加缪把这些话写进《反抗者》一书后,他成了众矢之的。他的哲学老师在读了这本书的片段后,对他说:“这下你要四面树敌了。”这本书成了加缪与萨特决裂的导火索,萨特称人道主义和非暴力“荒唐又虚伪”。

此后,加缪几乎与知识分子圈子决裂,“一个不光彩时代的最高贵见证人”——在《未竟的往昔》中,朱特给了加缪如此的评价,并认为只有加缪在统一口径的文人共和国里,填补了道德空白。

加缪反思了知识分子在暴力面前的集体噤声和胡言乱语:“流血的总是他者。这也解释了为什么我们的某些思想家会如此随意地谈论所有事情。”朱特认为,在这一点上“加缪领先于他的时代差不多四分之一个世纪”。

萨特终身没有改变对共产主义的信念,在上世纪70年代的采访中,他仍为苏联辩护:“一个革命的政权必须摆脱一些威胁到它的人,除了死亡,我看不到其他处理方式。仅仅是监禁的话就意味着会有出狱的这天。”

而波伏娃则在上世纪50年代末的作品《名士风流》中穿插了一系列主角人物对苏联集中营的痛苦论战。只是她变换了事情发生的年代,让这些辩论看起来像是发生在1946 年。

看天下348期

《Vista看天下》团队出品