空格说明了什么

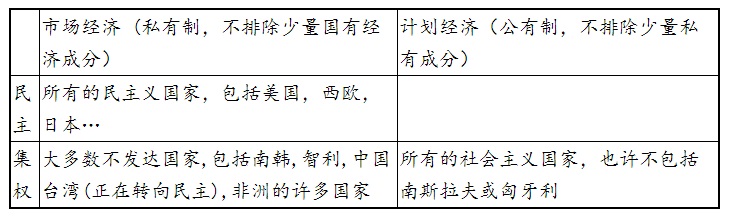

如果我们把全世界的国家按经济分为两大类:1.公有制的计划经济和2.私有制的市场经济。同样,再把它们按政治分为两大类:1.民主政治的国家和2.集权政治的国家。我们可以得到如下的表格。

在这个二乘二的表格中,有一个格是空的,在所有的国家中,找不出一个国家既是计划经济,同时又有民主政治。这表明,民主政治与公有制计划经济是互不相容的。有些人便由此总结道:民主不能在公有制下存在,私有制是民主的必要条件。

一个遗漏了的逻辑结论

问题在于,从民主政治与公有制计划经济互不兼容这个经验事实可以合乎逻辑地引申出两种结论。其一是:它表明,民主不能在公有制下存在,私有制是民主的必要条件。这就是这些人所作出的结论。其二是:公有制不能在民主下存在,集权是公有制的必要条件。这第二种逻辑结论,可惜这些人没有提到。

以上两种结论都是合乎逻辑的。只提其中的一种而遗漏另一种,在推理上是不严密的。下面我要提出的一个更为重要的问题是:从所有社会主义国家的经验来看,我们究竟是先建成了公有制、继而才失去了民主,走上了集权?抑或是我们先建成了集权,尔后才搞起了公有制?

在中国,是先建成了集权,然后才搞起了公有制

以中国为例,我国的计划经济始于一九五二年(第一个五年计昼的第一年》,国有化运动完成于一九五六年(社会主义改造运动),但共产党的不容替代的专政地位却是在一九四九年就确定了。其它社会主义国家的情况也大同小异。这是从事实上讲。从理论上讲,道理十分简单:搞公有制、搞统制计划经济既然从来不是人们自由选择的结果,那么,它当然只有在人们业已失去自由权利之后才能发生。一个政府要垄断一切生产数据并命令一切生产者服从自己的指挥,除非它已经具有了绝对的权力。历史上的全面国有化运动几乎都是凭借强权推行的,中国的资本主义工商业和个体生产者的所谓“社会主义改造”一度以其“不流血”而自夸于世,但那也是在强权的威慑下进行的。

列宁成功了,考茨基没成功这说明了什么

历史经验证明,公有制计划经济从来是借助于权力实现的。这一点,共产党比任何人都认识得更清楚。事实上,革命的共产党之所以区别于改良的社会民主党(例如第二国际的许多党),并不在于前者主张公有制,后者否认公有制,而在于前者认为只有通过暴力的办法、通过专政的办法才能够实现公有制计划经济,后者则坚持要通过民主的办法去实现它。考茨基和列宁一样地相信公有制计划经济,不同的是,考茨基坚决反对搞什么“无产阶级专政”。我们知道,左的极权主义社会是由列宁开创的。列宁的胜利表明了这样一种过程:首先是民主制的被破坏和一个绝对权力的建立,其次是借助于这个绝对权力,用专制的办法建成了公有制计划经济,最后再借助于公有制计划经济的力量反过来进一步加强了那个绝对权力。这个过程告诉我们:在现实中,公有制不能在民主下存在,集权是公有制的必要条件。与此相反,考茨基并没有获得成功。假定考茨基取得了成功,也就是说,假如人们不是用暴力、用专政的办法,而是用民主的办法建立了公有制,又假如随着公有制的建立,原有的民主制逐步遭到破坏、瓦解,那么我们确实可以总结说:民主不能在公有制下存在,私有制是民主的必要条件。但这种情况从来没有真正发生过。因此,假如我们一定要从民主政治与公有制计划经济互不相容这个经验事实中引申出某种结论的话,那么它与其说是“私有制是民主的必要(但非充分)条件”,不如说是“集权是公有制的必要(但非充分)条件”。

以上分析是从经验事实出发,下面让我们再以纯理论的角度考察一下这个问题。

从理论上讲,计划经济与民主政治并非不可结合

迄今为上,世界上还没有一个国家是计划经济、同时又是民主政治。不过这并不等于说,从纯理论的角度讲,这种结合本身就是不可能。两个概念,除非它们在逻辑上就是互相矛盾或互相排斥,否则,从纯理论的角度讲,它们总是有可能结合的。计划经济——这是一套具体的社会——经济主张,民主政治——这是一套有关提出、实行和修正各种社会——经济主张的规则和程序,前者是一种内容,后者主要是一种形式,它们分属不同的范畴,因此,互相之间并没有矛盾或排斥,所以它们的结合在纯理论上就是可能的。

假定有这样一个国家,它的全体人民经过自由的讨论和投票,决定实行公有制计划经济。这在逻辑上有什么不可能呢?分析起来,无非是下述几种情况:

一、这个国家中的每一个人都始终完全赞成公有制计划经济,他们甚至在具体问题上都永远没有分歧。在这种情况下,毫无疑问,这个国家就既是计划经济的,又是民主政治的。

二、大多数人赞成公有制计划经济,少数人不赞成。他们通过真正民主的程序作出了实行公有制计划经济的重大决定。这又可以分为两种不同的情况:

1.赞成公有制计划经济的多数人只是把他们自己所拥有的生产数据变为他们全体公有,只是把他们各自的经济活动纳入在一个统一的计划之内。不赞成公有制计划经济的少数人依然持有他们的生产数据,并依然能够按照各自的意愿进行他们各自的经济活动。

这样的一个社会,由于其中公有制占优势,计划经济占优势,因此属于公有制计划经济的国家。但与此同时,它显然也是自由民主的。

2.假如赞成公有制计划经济的多数人一致认为:所谓公有制,必须是一切生产数据的公有;所谓计划经济,必须包纳一切经济活动。换言之,假如在他们的社会——经济主张中,本身就已包含了对一切私有和一切自发经济活动的否认,那么,当他们以多数的名义而使得自己的主张获胜时,那便意味着对持不同意见的少数人进行某种强制。这样的一个社会无疑是一个公有制计划经济的社会。但它仍然可能是一个民主的(尽管已经不那么完整)社会,只要在其中少数人的言论、投票等权利确实受到保障的话。

在公有制下,政治权利是空洞的吗?

我知道,对于上述(二——2)情况,有不少人持有不同的看法。他们不相信在这种情况下民主依然能够存在,即便像言论、投票一类政治自由权利仍旧保存并得到尊重。他们的论据是:一但个人失去了私有财产,他的政治权利就名存实亡。换言之,不存在私有财产的地方,要成功地压制反对派,根本无需乎政治上的压制,单单是经济上的制裁就足够了。“你到哪儿去找纸张发表你对执政党的批评?到何处去找工作维持你的生活呢?”

集权社会是依靠政治上的暴力而存在的

这种观点乍一看去十分有力,其实极其脆弱。一般来说,它常常是出自某些旁观者和理论家的想象。凡是在极权社会内部和极权主义亲身作过斗争的人都深切地懂得:单单是经济上的制裁绝对不足以压下对极权统治的反抗。和那些人想象的正好相反,极权主义社会一分钟也离不开政治上的镇压,它绝不敢承认和尊重人们的政治权利。在极权社会中反抗者们的失败,从来不是因为找不到纸张或失去工作而造成的,而是由于赤裸裸的暴力镇压。一个突出的例子就是一九七八——一九八O年间的民主墙、民间刊物运动。当时,经济改革还不曾展开,中国还是一个完整的公有制计划经济国家。但那时我们并不发愁找不到大字报、印刊物的纸张文具!——毕竟,在任何现实的而非臆想的公有制计划经济国家中,个人总还是有一些属于自己所有或者说可以为自己随意使用的物品的。至于说职业,我知道,不少办民刊的人甚至自愿辞退了他原有的那份职业,因为靠着广大读者的支持(购买刊物或直接捐款)即足以维持生活。民间刊物完全是让政治权力给压下去的。事实上,方励之、萨哈罗夫,以及一切在极权社会内部反对极权主义的勇士,几乎没有一个因为经济上的原因而放弃斗争。在这个问题上,极权统治者自己绝不胡涂,他们绝不认为只要有了经济上的公有制,任何争取自由民主的斗争就会不击自败或者是构不成致命威胁。不,他们知道的太清楚了(非常遗憾,极权统治者自己常常比我们的许多朋友更懂得什么是极权主义:它的力量和它的弱点)。这就是为什么偏偏是在公有制计划经济的社会里,政治上的镇压、赤裸裸的暴力的使用以及超经济的惩罚手段比其它社会更多而绝不是更少的原因。

我要说的是,从理论上讲,一个民主的国家有可能实行计划经济而不改其民主性质,只要它是借助于服从多数的民主原则并始终坚持保护少数这另一个民主原则的话。至于说为什么在现实中没有一个国家既是计划经济又是民主政治,那原因也并不复杂,因为关于计划经济公有制优越性的观点,从来不曾赢得大多数人的自觉赞同。换句话,如果一个社会是民主的,那么它就只有极小的可能性实行公有制计划经济。因此,从经验上我们应该说有民主就不会(严格地说,是很难)有公有制计划经济,而不是有公有制计划经济就不会有民主。后一种说法的毛病在于倒因为果。岂止是倒因为果,它简直是同语反复。既然我们都承认,现实中的“共产”无一不是凭借着强大的权力实现的,没有一个不受限制的权力,就根本不会有什么“共产”,那么,所谓“有公有制经济就不会有民主”,其实就是说“有无限权力就不会有民主”,或者说“在不民主的地方没有民主”这不是同语反复吗?

海耶克与拉斯基

我知道,在西方,有一些著名的学者,其中主要是一些经济学家,十分强调民主对于私有制的依赖关系。我以为这种强调包含有相当多的真理。

第一,如果一个民主的国家,不是用非民主的办法,而是用民主的办法,决定推行公有制计划经济,那么它固然不曾立即改变这个国家的民主性质,但确实会对民主带来威胁。因为实行公有制计划经济,本身就是对公民财产权利的侵犯和对公民自由从事经济活动的限制,同时它又大大地增强了政府的权力,那势必对自由造成损害。在这种情况下,批评政府的人常常要在经济上付出代价,这就使民主的一个重要原则——保护少数——受到侵蚀。如此等等。四十年代,奥国经济学家海耶克写过一本名为《奴役之路》的政治论着,他指出,在民主国家采用计划经济是极其危险的,它会危及民主制度本身。在这本书中,海耶克批评了著名英国工党理论家拉斯基的亲社会主义观点。海耶克的立场当时目为保守、反动,但以后四十年的实践证明,他的见解的确要比他的对手们更为高明。实行计划经济对民主不是更有利而是更有害,尽管这种害处不一定是不可救药。八十年代兴起的保导主义思潮,其重要内容之一就是重新强调自由市场的作用和财产私有的意义。

第二,必须看到,像海耶克等人,之所以强调民主对于私有制的依赖关系,那是因为他们论战的对手(拉斯基等人)是和他们一样坚决主张民主的,他们的分歧在于前者赞成私有制市场经济而后者赞成公有制计划经济(这和列宁与考茨基的论战刚好相反。列宁与考茨基都主张公有制计划经济,他们的论战乃是围绕着“民主还是专政”展开的)。面临着拉斯基(而不是列宁)这类对手,海耶克用不着论证民主的价值,他只要证明出对方的主张(公有制计划经济)会损害自由民主,而唯有坚持私有制市场经济才能巩固自由民主,他就算取得了成功。所以,他需要强调的是“没有私有制就没有民主”和“实行公有制会把我们引向农奴制”。但是,应当提醒的是,我们的处境毕竟与海耶克们的处境是很不相同的,我们是生活在一个极权的社会而不是民主的社会,我们最重要的论战对手不是拉斯基、不是考茨基,而是列宁。这就决定了我们首先应该强调的是民主,其次才是私有制。

首先强调民主其次才是私有制

我以为我们不宜简单搬用海耶克们的观点,因为他所强调的那个方面和我们应当强凋的那个方面并不相同。我们必须强调我们应当强调的东西。我们不要忘记我们是生活在一个专制的社会这一事实。我们不要忘记,我们的公有制计划经济完全是借助于专制的力量实现的。无产阶级专政的一项基本任务,正如列宁所说,就是要压下自发的资本主义势力。这意味着,只要没有政治上的残酷压制,公有制计划经济必然会崩溃,所谓资本主义自发力量必然会迅速成长。因此,对今天的中国而言,要求自由民主、要求自己支配自己的命运,在实践层次上,同时也就是要求私有、要求市场经济。

无疑,在社会主义国家中争取民主是正确的、必要的。但是由于有些人总是强调私有制是民主的必要条件,这就给人一种感觉:似乎是在今天的中国,发展私有制比争取民主还更重要。有些朋友甚至认为,在私有制不发展,从而社会上没有一个强大的中产阶级时,“奢谈民主是很危险的。”这个观点包含着混乱。问题在于:极权主义统治本来就是靠着用暴力消灭私有制、消灭中产阶级起家的。因此,除非我们首先改造极权制度,否则,私有制和中产阶级就永远不会重新产生和发展。而要改造极权制度,最可靠的办法就是大力争取自由民主。极权社会和传统社会都缺乏自由民主,但二者缺乏自由民主的原因却完全不同:传统社会之所以没有民主,是因为其内部的条件不够成熟;极权社会之所以没有民主,却是出于强力的硬性压制。一个是脚本身还小,还没有长大,迫不及待地穿上大鞋,反而会走不稳跌跟头;另一个却是让裹脚布给弄变了形,强塞进一只小鞋内。对于前者,我们应该努力促进脚本身的成长;对于后者,我们却必须解开裹脚布。裹脚布一旦真正解开,人们便会发现,那只脚本来还蛮大哩,不错,中国需要发展私有制,需要发展中产阶级,但要做到这一点,先决条件是改造极权制度,是争取某些最基本最起码的自由民主。对于极权主义的中国而言,一定的私有制不是自由民主的必要条件,一定的自由民主倒是私有制的必要条件。

把自由社会定义为“自由讨论的社会”要比定义为“自由企业的社会”更好

今天,明确表示相信马克思主义“经济基础决定上层建筑”原理的人是不多了。不过,在讨论问题时仍受这条原理支配或影响的人却并非个别。有的西方经济学家,也许是出于专业上的偏爱,过份强调经济关系的决定性作用,我想也是犯了同样的毛病。弗里德曼当然是一位眼光犀利的经济学家,他的很多观点都极具启示性。但是,他把自由社会定义为“自由企业的社会”,我却以为是不恰当的。假如我们沿用李少民在他的文章中所使用的方法,从经济上着眼,把世界各国分为1.公有制计划经济和2.私有制市场经济两大类;从政治上把世界各国分为1.民主和2.集权两大类;那么我要指出的是,在这两种分类中,政治标准比经济标准更基本。在我看来,公有制与私有制的对立,其意义并没有民主与集权的对立来得重要。我甚至可以说,没有民主与集权的对立,就没有公有制与私有制的对立;或者说,公有制与私有制的对立,实际上可以归结为(至少是在某种意义上)民主与集权的对立。因为只有集权到了相当程度,公有制才可能付诸实现;而每当集权到了相当的程度,权力对个人财产的控制和对整个经济活动的控制就必然发生。“

应改变无限权力本身

杨小凯注意到中国古代帝王也有搞“国有化”、搞“共产”的习惯,这一事实是意味深长的。它表明,哪里有高度集中的政治权力,哪里就会有“国有化”和“统制经济”。相比之下,马克思主义关于公有制计划经济的优越性的繁复论证倒还不是必要的。所谓“公有制”无非是高度集权的自然产物——它产生于高度集权、依赖于高度集权,它并不是真正独立于高度集权的政治之外的东西。因此,提出民主与集权的对立,在很大程度上也就是揭示出了公有制与私有制的对立,前者在一定意义上是包容着后者的。要求发展私有制,实际上是要求限制政府的权力,要求保障人们的某些最基本的自由权利。因此,它不但不和争取自由民主的斗争相冲突,而且它本身便正是属于这一斗争。我这里所说的一切,‘对于我们中国尤其适用。作为一个极权社会的现代中国,最大的祸害就在于一小批人掌握着无限权力。我们要做的最重要的工作,不是希图这个无限权力改变它的这个或那个具体方针,而是要改变这个无限权力本身。

一九八七年八月于哈佛

原载《中国之春》1987年9月号。

《胡平文库》时政·观察