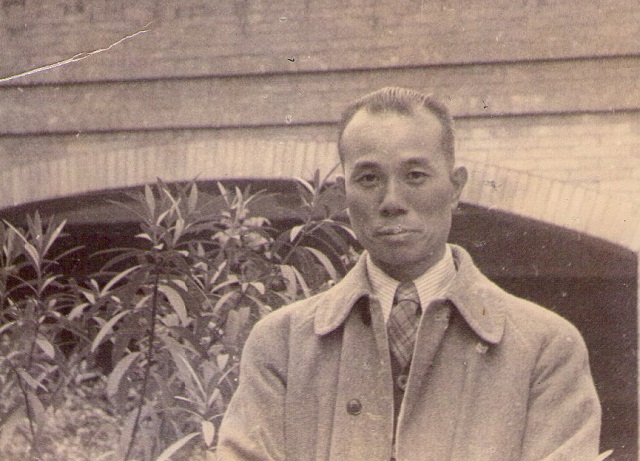

五十年代初的父亲

2013年三月底,【一片冰心在玉壶】终于在香港出版,这是我多年来的心愿。说起来,一般人纪念父亲都怀有那种慈父舐犊情深,子女怀念不已的感情,而我的父亲因反右运动而被逐出北京,年幼的我对于他的陌生感反而多于亲切感,直到长大以后,那陌生感才慢慢化开,逐渐变成一种怜悯,变成为他不值、不忿的一种混合模糊的情感。

作为家里最小的孩子,我从家里的照片簿中可以看到,父亲是相当疼爱他这个小女儿的,因从照片的数量来看,我幼时的照片是最多的。父亲酷爱摄影,当时大部分人家连一部相机都没有的时候,他已经拥有两部,一部是135,一部是120,其中一部大概是三十年代的老式相机,上面还有一个中文铭牌【德国制】,是蔡司镜头,我自然就成了他随叫随到的模特儿。除了这些我幼年留下的照片,我几乎对那种天然的父爱没有印象。

只是我童年的“模特生涯”很短,1957年反右运动开始,父亲已无暇顾及自己,哪里还有闲情逸致去拍照呢?我年仅7岁,懵懵懂懂,连左右都分不清,就已经成了右派子女。父亲是1958年离开北京的,当时北京火车站还在前门,听母亲说我们都去送行,但是我已全无印象。那时候,北京的户口政策还没有像后来那样严格,谁都没有想到父亲这一走,便走了20年!

我不到10岁就等于是在单亲家庭长大,父亲常年在外,我跟他的联络就是信件来往,其实,是母亲写信给他,然后嘱我写几个字给爸爸。等我会写信封上的地址姓名了,于是每次写信封就都是我的任务了。再长大一点,会写信了,我就开始学着给父亲写信,依稀记得信中所写都是诸如“上课没听老师话,在家妈妈把我批评一顿”之类的孩童话语,然后就是表决心“以后一定要听老师话,不让妈妈操心”,云云。

还记得父亲曾将我写的信寄回来,上面有他用红笔修改的地方,也就是修改我写的错字、病句。父亲远在千里之外,若想亲近他的小女儿,就只有用这样特殊的方法去维持,或者说去体现父女之间的联系。

一直到八十年代,我在香港明报的专栏上还曾写过,假如“追溯”我的写作“生涯”,大概要从当年我给父亲写信算起了。但是,正常家庭中的孩子是离不开父母之爱的,反右运动却令我自幼便不得不生活在单亲家庭,虽说有上述的书信来往,但怎么能与天天都能见到父母的幸福家庭相比呢。

我当年是很羨慕那些天天跟父母同住的同学的,哪怕是家里经济情况不如我家,但一家人热热闹闹,即使天天吃窝头也非常温馨,有时,我竟赖在同学家里,不想回家。

父亲因戴了右派帽子而被驱除出北京,对于当年的我来讲,全然没有意识,家里人也不跟我讲,我想,实在也是不知如何讲起吧。我记得上小学的时候,北京市常有外国元首来访,于是便安排小学生去送花欢迎,还有【五一】【十一】去天安门城楼底下观礼,然而,但凡这种事情,老师一定不会叫我去。

开始我以为是我平时调皮不听话(我小时候是十分淘气的),后来有一天,我看到两个老师悄声讲话,并用眼睛的余光扫视我,我听到“她爸爸是右派”的字眼,我立时就意识到了什么,这个“什么”当然是不好的,但我又不懂什么是右派。

母亲当时工作非常忙碌,每天早上我没睡醒她已经走了,晚上我睡觉了她才回家,我只能在礼拜天见到她,她又要忙于家里的事,我根本找不到机会问她,而且这种问题很可能让母亲很难回答。

有一天,我偷偷拉开家里书桌的一个抽屉,这个抽屉是属于我大姐的,她当年已经上大学,平时住校不回家,那抽屉里都是她的东西。我豁然发现里面有一厚叠印着字的纸张,如信纸般大小,上面写着关于胡风反党集团,还提到右派,我吓了一跳,原来右派反党,是坏蛋,我的爸爸就是右派,那他,也是,坏蛋?我真真地被震惊了。

当然,我还是不能问任何人,没有人能给我任何答案,我朦朦胧胧地明白了一点儿,那就是右派不是好人,而我是右派的女儿,我感到了耻辱,可那是我的爸爸啊,我怎么也不能将坏蛋跟父亲联想在一起,小小年纪的我从那时起便过早地感受到了压抑。家里的哥哥姐姐当年都很争取进步,靠拢组织,对我们这个家则很冷淡,父亲每年被批准回北京探亲一次,连路程带假期只有十天,也就是说在北京只有一个星期的时间,在这七天之中,我要上学,母亲要上班,哥姐都上了大学并住校,在这期间他们都尽量呆在学校不回家,避免与父亲见面;而我年纪太小,即使放学回家面对父亲,也不知如何与他对话,更何况我已经知道了右派的“含义”,那令我困窘、羞耻、难言的感觉,像一只隐形怪兽一样如影相随。

现在回想起来,自中共建政以来发动的各种政治运动,在农村首当其冲的是地主富农,而在城市因五七年的反右,而无中生有地“造”了几十万名右派,共产党把这些右派一夜之间变成了敌人,于是,当时地位最低的除了国民党旧部(所谓历史反革命),便是“新鲜出炉”的右派了。记得当年我们那所小学,家庭出身工人的并不在多数,反而是知识分子、艺术家甚至资本家出身的占了很大比例,只要父母没有划成右派,那些同学还是感受不到什么压力的,只不过那是“时间未到”,直到文革,所有知识分子以及资本家、小业主等都被波及,甚至父母本来是所谓革命干部的,也被“拉下马”,批斗一番。这是后话了。

所以,文革前像我这样处境的是不多的,特别是遭受父亲被驱逐出北京这样的惩罚,更是不多见。除此,我的三个舅舅两个姨丈也被划成右派,最严重的一个舅舅还被送到西北地区劳改。我的这种右派家庭背景,再加上父母的海外关系,在当时的政治环境中简直属于“不可救药”的出身了,北京人有句俏皮话形容,即底儿太潮,潮得能拧出水了。

上中学以后,有天老师找我谈话,直接指出“你父亲有问题,你要跟他划清界限”,但如何划清老师不说,那意思好像是让我自己“悟”出。当时我成绩不错,跟同学关系也不错,劳动态度也好,跟好学生的距离似乎不远了,但只有这个“划清界限”令我纠结,不知如何才能划清。

那时上了初中的十几岁孩子都希望加入共青团,我也写了一份入团申请书交上去,结果,有一位女同学找我谈话,她是班里的团干部,与我同龄,平时打打闹闹跟一般的女孩子无异,一跟我谈话马上变了另一副面孔,板着个脸很严肃地教训我,“你父亲是右派,问题很严重,你要不跟他划清界限,你就不能站到无产阶级这边”,我一听,这跟那个老师说的不是一样吗,可她跟我是同学,小丫头一个,凭什么她来训我?便冲口而说“你说我该怎么划清?”,这女孩其实也不懂,她不过是拾人牙慧而已,听我这一说,竟慌了起来,“你什么态度,你怎么能这么问”,最后居然哭起来。

后来我受到班里团干部和积极分子的严厉批评,说什么的都有,但依然没有人告诉我应该如何划清界限。从那以后我变得沉默了,文革还未开始,我已经感受到那种强烈的歧视,那种低人一等的感觉,彷彿巨石一般压在身上。很多人都误以为出身问题是文革中涌现出的现象,其实,文革之前好多年,中共(及学校机关单位领导)就早已将家庭出身列为验证某人是否“自己人”的主要标准了,文革不过是将这出身问题推到极致而已。

当年,尽管我们不过是十几岁的中学生,但还是被要求填写很详细的表格,那表格除最基本的姓名、性别、出生日期和籍贯外,就是家庭关系那一栏了,不仅要填写父母及兄弟姐妹,还要填写亲戚,包括他们的姓名、职业、地址和政治面目。每次填写这种表格,我都会羞愧难当,跟班里那些家庭成分简单的同学比起来,我简直就像等候审问的监犯一样,交表的时候我低着头、红着脸,看都不敢看老师一眼。

我想,我和父亲的关系真是非常特殊,我们父女的地理和心理距离被人为地隔离,他作为我的父亲,我感受不到父爱,甚至感受不到他的存在,但一提到出身,或家庭之类的字眼,父亲作为一名不光彩的角色,便悠然“回”到我身边,让我强烈地感觉,他,是我的父亲。

其实,父亲从来没有跟我讲过他的遭遇,每次回京也从未解释过他的境遇,他就如同其他在外地工作的人一样,回到北京的家,便默默地享受有限的那一点点家庭生活,只有谈到他的针灸治疗时,他才会神采奕奕地谈起所治愈的病人情况。直到文革后期,我对中共愚昧说教有了清醒认识以后,我跟他谈起他不得不在那困苦的乡村中生活,为他非常不忿,父亲却一再强调,其实农村是很需要医务人员的,尤其像他这样有经验,仅凭一根银针便可以为乡亲父老解除病痛的医生,更是农村的亟需。

我想,父亲在北京被打成右派后,人格和尊严受到了极大的挫伤,但当他被发配到河北省,从滦平到承德到宽城,由于他的精湛医术,不论到哪里都会受到病人的尊重,尽管他一口浓重的广东腔的普通话,在河北乡村显得那么不协调,但他毕竟拾回了一个人、一个知识分子、一名医生的尊严,他确实心甘情愿呆在那里为当地人服务,只是到了七十年代中,父亲患了帕金森症,生活料理都成问题之后,他才回到北京。

而他在北京的最后三年,虽然跟母亲和我重聚,但我不觉得他心情愉快,户口问题一直困扰着他,市公安局甚至放话说“摘了帽子的右派,还是右派,右派是不能在北京落户的”,这句话对父亲的伤害是巨大的,我眼看着他萎靡不振,以致不愿意去看病治病,失去了活下去的信心(对此,我在书中有所描述)。

父亲去世后,我悲痛万分,直到处理完后事,我仍然一提起父亲,眼泪便会涌出。一年多以后(1980年)我移居香港,在十多年的时间里,每次与朋友说起父亲,我还是会泪承于睫。八十年代初我开始在明报写专栏,每年的11月19日,我都会在专栏上写纪念他的文字;那天的晚上,我会买一束白花,无论多忙,都会跟母亲吃一餐晚饭以作纪念。

如今,想想我跟父亲相处的时间,真是短得我都难以置信,从反右后他被流放,到回京后那几年,总共11年!但我与他的感情之深,远远超过这十几年,我为有这样的一位父亲感到骄傲,我愿意继承父亲那种为人忠心耿耿、敢言而不畏强权、大是大非面前绝不妥协的精神,唯如此,才不辱父亲那光明磊落的一生。

(2013年7月)

文学城作者博客