【按:此文是我20年前初抵加拿大,坐火车由多伦多至温哥华,再从温哥华坐火车至北上,然后搭船至温哥华岛,最后回到温哥华的经历。】

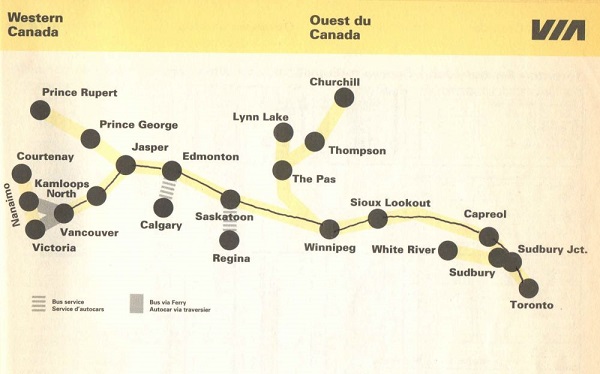

@图中黑线即由多伦多至温哥华的火车路线。

在北美,作为交通工具,飞机其实可以完全取代火车,,但火车却从来没有一点迹象会在北美的土地上消失,反而北美人(美国人和加拿大人)一有空闲,便会舍飞机而搭火车,悠悠闲闲地在这可移动的家,渡过几十个小时。

1997年初,初抵加国,暂居多伦多,正值隆冬,外面冰天雪地,白雪皑皑。一位美国朋友兴奋地打电话来,说他正好有空,可以驾车来多伦多,然后,我们再一起搭火车去温哥华。我一听,先是吓了一跳,那个地图上最西边的城市温哥华,与多伦多之距,是由东到西横跨整个加国的距离,这岂不是要坐几天几夜的火车?

朋友柯佛兰——也就是后来的旅伴,笑着应道:正是如此,我们就是要由东到西地把加拿大看个够。

几天之后,柯佛兰真的花了两天时间,由美国西维珍尼亚开车到了多伦多,休整一天,我们便由多伦多火车站出发了,唯一的送行人是那位曾在多伦多机场迎接我的麦可,那天的气温是零下二十度,我穿着厚重的羽绒衣,戴着粗毛线帽子,走进停在站台边的火车。谁知刚一进车厢,我便急不可待地卸下所有装备,只因车厢内温暖如春,舒适得像个小旅馆。

@多伦多火车站。

列车缓缓地由火车站准时开出,跟麦可挥手告别后,开始了我的加拿大冬之旅:窗外一片北国风光,湛蓝色的天空衬着一望无际的雪原,被白雪映成黑色的树干,孤零零地站在冰封的雪地上。偶尔,闪过一“簇”房屋,人字型的屋顶覆着一尺来厚的白雪,那雪下又隐隐约约透着些黄色的灯光。白雪,萧杀;灯火,却温暖地显露出生命的所在。

冬日日照时间短,不久,天色便黯下来,近处的景色已朦胧一片,我还舍不得离开窗口。柯佛兰提议到观景车厢(DOME)去,那是车厢的“二楼”,上几步楼梯即到,是专为旅客观看车外的风景而设,座位有如公交车般排列,但与公交车全然不同的是,车顶及前后左右的车窗都以强力玻璃镶成,无论坐在哪一个座位,都能一百八十度全方位地将外面景致掇入眼中。

@观景车厢全方位欣赏车外风光。

向前看,可以看到龙头般的火车疾速向前飞驰,没入一片苍茫大地,而天边暮日的余辉,闪动着最后的光——一会儿粉色,一会儿红色,一会儿橙色,一会儿绛色。终于,夜幕轻轻降临,将所有色彩斑斓的暮辉吞噬,挂上繁星缀点的幕布。

向后看,蜿蜒如蛇身般的列车,缓慢地摆动着蛇尾,随着列车全速向前,留下依稀闪着亮光的轨迹——火车路轨,渐渐浸入暗夜之中。周围无尽的雪地,树林,迅速地向后退去,跟前面灿烂的余辉相比,这后面仿佛是块巨大无比的天穹,灰色的云层藏着暗色的絮云,一直接壤到天边,沉默无言地与西面的落日余辉,一起褪下白天阳光所赋予的绚丽。

火车上的四天三夜

@车尾的公共起坐间,乘客可以到此闲坐闲聊。

在火车上的四天三夜,吃饭之事不可谓不重要,在我们每人购买的车票之中,每日三餐以及常饮常有的咖啡及茶,跟常吃常备的小吃及糕点,已然包括在内。也就是说,持票上车之后,除阁下有饮酒的欲望,而需掏腰包自付之外,车上一切果腹之物,包括水果,甜点等等,都无须付账。

这车上还有一项服务,如阁下不想亲自去餐车就餐,只想单独在自己的客房享用的话,只须提前向列车长提出,届时,便会得到这项私人服务,而费用也是全免的。

柯佛兰和我因好奇而跃跃欲试,遂向列车长提出,列车长当然痛快地应承了。那天还未到吃晚饭的时间,一位束着白围裙的列车员便来打点一切了。他动作熟练地在客房中唯一的小餐桌上,铺上浆得发硬的白桌布,再依次摆上鉎亮的镀银刀叉,又在两个高脚玻璃杯里斟满冰水,嘱我们先喝着,他一会便回来。

假如在平时陆地上的餐馆,侍者为客人做这一切是很自然的,也不会花费什么力气,但此时我们在奔驰的列车上,这列车员暂代侍者服务客人,就平添了许多不易。

一是列车不停地晃动,不要说端着满载食物的托盘不易,就是两手空空地走动,也会如醉酒般东倒西歪;二是餐车离客房所在的车厢,相隔五节车厢,而车厢与车厢中间的连接地带,更是与外面气温相若的冰冻“寒带”,列车员将食物送来,同时还要保持食物的温度,不能不说这难度极大。

列车员不但要在摇摇晃晃的车厢里疾步行走,行走的速度若慢一点,热腾腾的晚餐便成了冷餐,所以,要用棉套子包着食物,然后双手如抱孩子样抱在胸前,就这样,我们的列车服务员不一会便捧来了晚餐,动作熟练地为我们逐一摆放在餐桌上。

由是,我们跟这位列车员聊起来,他家在多伦多,已经在列车上工作了七八年,他说他喜欢在列车上工作,喜欢车窗外不断移动的景物,更喜欢火车,所以一点也不在意将自己的大半生托付在摇摇晃晃的车厢里,这让我这个刚移民一个月的老中,头一次领会到加拿大人的敬业乐业精神。

当时的火车票分四五种,由拥有单间到卧铺到普通座位不等,我想这辈子可能就这唯一的一次了,因此选择了first class,柯佛兰和我share一个单间,分享上下铺。

别看这间小小的客房,真的可以称作“麻雀虽小,五脏俱全”,白天,这里是起坐室,一张桌子,两张舒适的沙发面对面分放桌子的两边,大而明亮的车窗外面是飞奔的景色。列车员送来食物,铺上桌布,这便是餐桌了。

夜幕低垂的时候,列车员敲门而入,为我们准备床铺,他像变戏法似的,将隐蔽在墙上的“床”拉下来,又从沙发底座拿出被单、毯子和枕头。那时正值隆冬,他还细心地将暖炉拿来,不一会,从客房变身成的睡房就温暖如春了。

不说不知道,这间客房其实还包括了一个厕所,里面大约只有一平方米,洗手盆是特别设计的,用剩下的水会自动流向储水箱,供沖厕之用,关上厕门,洗漱及如厕都可以在里面解决。

令我完全想不到的是,这火车上竟然还设有浴室,虽说这严冬不像夏天般汗流浃背,但车厢内温度高达25度,两天不洗已经不舒服,但这浴室远隔三节车厢,为体验生活,特别这火车上的生活,我决心一试。将所有换洗衣物及浴液、洗头水等统统放入袋子里,挽袋而行,因列车的摇晃,不得已,跌跌撞撞地通过三节车厢,找到那间浴室。

开门之后,方发觉这浴室封闭性非常好,里面暖烘烘的,一切设备俱全,且干净整洁,洗毕后墙上还有把头发吹乾的hair dryer,除了列车行进中的晃动,几乎跟普通酒店没有太大差别。

享受独个旅行

@车厢里的咖啡馆,免费供应饮料及甜点。

有人敲门,原来是新邻居——住在隔壁的客房,他们是一对来自多伦多的退休夫妇,七十多岁,特意选择坐火车去温哥华探望女儿一家。除了这对夫妇,车厢里还有两位单身的退休老妇,其中一位是日裔加拿大人,我差点儿将她错认成中国来的老太太呢,其实,不要说中国老太太,整列火车除了我,没有第二个中国人。

这种孤身上路的老年旅客,以前见的倒是不多,禁不住问起他们何不结伴而行?结果,答案几乎一致:享受的就是独个旅行,无牵无挂,闷了,车上有的是朋友,愿意找谁聊都行,话不投机,还可另寻他人。

如此轻松的回答,令我马上想到我们文化中的“集体行动”,不论吃饭,上街,还是看戏,参观,几乎凡事都要呼三喝四地拉起一队人马,蜂拥而去。而旅行更加是非“团”不旅行的。比起他们,中国人的个人独立精神简直缺如。

看着他们脸上自然流露出的那份平静,自信,我不由得生出几分羡慕,不知自己到他们那个年龄的时候,能否有此壮举呢。

这是我平生第一次到温哥华,难以忘怀的是,与四天前离开的多伦多相比,这里不仅不见雪踪,连草地都还是绿的,从多伦多贴着地面,“非常加拿大”地从东看到西,竟发现自己蓦然感觉温哥华方是我的最终归宿。

我的印第安朋友

抵达温哥华数日之后,我们又踏上新旅程,乘火车北上,至鲁拔太子港(Prince Rupert),然后搭船南下至温哥华岛的最北端港口哈迪港(Port Hardy),在船上的航程地图上看似乎不远,但记忆中是下午上船,次日凌晨才到,超过十个小时。此船跟豪华游轮相比,自然逊色很多,毕竟是内陆的普通渡轮而已,但对于我这个刚由香港来的新移民来讲,依然充满新鲜感。

时值隆冬,绝非旅游旺季,船上乘客稀少,亚洲人面孔的,除了我没有第二个。饭后,闲坐在巨大的船舷边,欣赏两岸风景,却不想有人过来打招呼,问我是不是中国人。

@在船上结识加拿大原住民钟瑞文。

“是啊,我是中国人。”我热切地答道,同时发现对方也长着跟我们相似的东方面孔,还有什么比在异乡遇到同种的老乡更令人激动的吗?我怀着满腔的热忱问道:

“你也是中国人,或是亚洲人吧?”

“不,我不是中国人,我就是本地加拿大人。”他平静地回答。

那时,我刚办理移民落地签证才一个月,对北美印第安人只在书本上见过,却不甚了了,以为他就是早年的华侨后裔,便笑着跟他说:

“啊,你的祖先很早从亚洲来的,对吗?”

“No. 我和我的家族都是加拿大人,是加拿大最早的原住民。”

望着他那与我们一样的黄皮肤、黑头发,一口流利的英文,我怔住了,并感到了自己的唐突。这时,柯佛兰走过来,了解情况后,为我解了围:

“她刚从香港移民来,还不太了解加拿大。”

这位新认识的原住民宽容一笑:

“没关系,我1976年就去过中国了,在那里也经常被人误会,我不会在意的。”我们于是攀谈起来,原来这位原住民受过高等教育,是当时卑诗省南哈佐顿公开学院的校董,经常去各地交流经验,1976年那次去大陆,就是受邀访问,而现在则是去维多利亚开会。

一边说着一边拿出名片递给我,那名片上竟然还有他的中文名——钟瑞文,他解释道,那年去中国大陆,热心的中国人根据他的英文名Ramen,为他起了这个中文名字,其实他完全看不懂这三个字的,不过他很高兴有了中文名字,回国后,便将这中文名字印在名片上。他告诉我他去过中国很多地方,北京、上海、广州、西安,香港也去过,将来有机会还会再去的。

次日,钟瑞文找到我们,得知我们要去Nanamo,便自动请缨地说:

“这样吧,你们搭我的车,反正我去维多利亚也会经过Nanamo的。”

如是,我们坐上了瑞文的车,一路上,他像主人一样热情介绍沿途风光,谈笑风生,俨然老朋友。直到Nanamo港口,我们下车,瑞文挥手再见。从那时至今天,二十年过去,未再有瑞文的消息。而柯佛兰,一年后竟然患了肺癌,六十岁不到,已然病逝,真的是世事难料啊。

@经过火车上的四天三夜,我和柯佛兰终于抵达温哥华。

二十年前的这次由东向西的加拿大火车冬之旅,成为我移民之初的最美好回忆,也是令我改变初衷,决定将温哥华作为我今后的定居地,当然,这里也成了我人生的另一个转折点。

(1998年5月写于温哥华)

文学城作者博客