那是黄昏将至时分,已是二十年前;

依然记得涌出那些诗句的个体——

年轻的女子,日益不安于体制的诗人,

却还是顺从单位的安排。幸亏美妙,

因为是去拉萨东边山谷中的温泉洗浴,

各种传说比水池里倏忽而逝的细蛇更稀罕,

更亲切。邻近的小寺,几个阿尼微笑着,

说起古汝仁波切[1]与堪卓玛[2]的语气很寻常。

我再喜欢不过,就像是刚刚遇见。

我活在自己的内心,无视周围的人际关系,

这样很好,有利于我在命运的途中抓住灵感,

无所谓颠簸与喧哗,匆忙写下[3]:

“……在路上,一个供奉的

手印并不复杂

如何结在蒙尘的额上?

一串特别的真言

并不生涩

如何悄悄地涌出

早已玷污的嘴唇?

我怀抱人世间从不生长的花朵

赶在凋零之前

热泪盈眶,四处寻觅

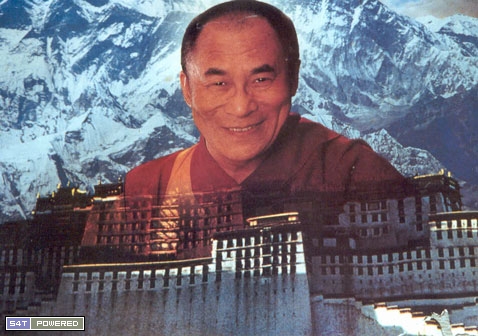

只为献给一位绛红色的老人

一块如意瑰宝[4]

一缕微笑,将生生世世

系得很紧”

其实一路上的风景布满隐喻:

比如掩蔽在某座山上的修行洞过于静谧,

容许打扰的话,又会与谁重逢?

比如不远处三三两两的马匹中,浑身漆黑的

那匹,为何不停地甩动四蹄却不吃草?

比如背着大捆枯枝的少女过早系上邦典[5],

却不抱怨,而是婉转如歌地赞美度母。

但从拉萨传来禁令:与往年一样,

“冲拉亚岁”[6],不准煨桑,不准抛洒糌粑……

我活在自己的内心,无视周围的人际关系,

这样很好,有利于我在命运的途中抓住灵感,

无所谓颠簸与喧哗,匆忙写下:

“……在路上,一个供奉的

手印并不复杂

如何结在蒙尘的额上?

一串特别的真言

并不生涩

如何悄悄地涌出

早已玷污的嘴唇?

我怀抱人世间从不生长的花朵

赶在凋零之前

热泪盈眶,四处寻觅

只为献给一位绛红色的老人

一块如意瑰宝

一缕微笑,将生生世世

系得很紧”

又是黄昏将至,这转瞬即逝的二十年,

我从故乡挪到帝国的首府,异乡中的异乡——

安于少数和边缘的身份,获得有限的自由,

却难以突破从天而降的黑暗愈来愈浓密。好吧,

就像曼德斯塔姆,彻夜等待着客人和铁链的响声,

然而愿望还未实现,这一世的生命已经衰老,

再也经不起他各一方的痛苦,

不知疲倦的孩子们纷纷夭折,

天地可鉴,恰如其分的业报必须及时兑现。

我活在自己的内心,无视周围的人际关系,

这样很好,有利于我在命运的途中抓住灵感,

无所谓颠簸与喧哗,匆忙写下:

“……在路上,一个供奉的

手印并不复杂

如何结在蒙尘的额上?

一串特别的真言

并不生涩

如何悄悄地涌出

早已玷污的嘴唇?

我怀抱人世间从不生长的花朵

赶在凋零之前

热泪盈眶,四处寻觅

只为献给一位绛红色的老人

一块如意瑰宝

一缕微笑,将生生世世

系得很紧”

写于2015年6月28日-7月6日,北京

注释:

[1]古汝仁波切:藏语,莲花生大士。

[2]堪卓玛:藏语,空行母。

[3]这首诗题为《在路上》,写于1995年5月的一天,从拉萨近郊墨竹工卡县德仲温泉返回途中。

[4]如意瑰宝:藏语发音“益西诺布”,是对尊者达赖喇嘛或佛教领袖的尊称。

[5]邦典:藏语,西藏女子所系围裙,一般为已婚女子标志。

[6]“冲拉亚岁”:“冲拉”(འཁུངས་ལྷ་)的藏语意为出生之神。始于七世达赖喇嘛时期,拉萨东郊的冲拉村(今城关区纳金乡塔玛村)建供奉达赖喇嘛出生之神的小寺庙“冲拉神殿”,而神殿所在的村于是得名“冲拉”。传统上,在达赖喇嘛诞辰之日,政府与民间将在此处隆重举行庆典:煨桑、燃香、颂歌、祈祷,并向空中抛撒糌粑,以示吉祥如意,而拉萨市民倾城而出,相互撒糌粑,诵祝福,喜气洋洋,这一习俗称之为“冲拉亚岁”,已有近三百年的历史。1999年,当局强令取消“冲拉亚岁“,并将冲拉村更名为塔玛村,意即红旗村。

《看不见的西藏~唯色》2016年7月6日