李少民

美国欧道明大学

近年来中国民间兴起评选「中国最差城市」(有报道说官方也参加,见新华网城市论坛,见新华网城市论坛,2009;田惠,2010),其中一项指标是「党政、公安、司法腐败」。结果与政治经济学的理论预期的相反:最腐败的城市榜首,如深圳、东莞、厦门、惠州等,大都是经济发展水平最高的(新华网城市论坛,2009;田惠,2010)。为何会如此呢?

政治经济学家公认贪污贿赂不仅扭曲资源配置,而且受贿的官员把经济发展所需要的资金侵吞为其个人财产。因此,若一个地区的政府贪污腐败严重,该地区经济发展将会受到有害的影响。但从中国的情形看,似乎并非这么简单。

无论是中国官方自己研究,中国民间调查,还是国际组织的数据都显示,中国贪污的情形非常普遍,数额巨大,在各级政府中根深蒂固。尽管如此,中国的经济自1970年代末开始改革以来,一直飞速增长,贪污似乎对其没有太大的负面影响。这一现象给政治经济学家提出了一个难题:贪污行贿是否真的不利于经济发展?更具体来说,为何在某些国家中,贪污行贿严重阻碍经济发展,而在另一些国家中,贪污行贿似乎对经济发展没有什么影响?

我们所作的一项研究表明,贪污对经济效率的影响,与一个社会的关系网的发达与否有关系。在关系网发达的社会,人与人之间的信任程度由于关系网的存在而提高,而这种高度的信任程度,使得贪污行贿能够相对地促进经商的效率,或者说它对于经商的效率的的伤害较少;但若社会上的关系网淡薄,人与人之间难于建立信任,那么贪污行为则更接近一种纯粹的掠夺的行为,是经营商业的负担,对于经济发展只有负面影响(Li & Wu, 2010)。

在任何社会,贪污行贿都是非法的。影响官员收贿的重要因素之一是当事人存在被抓的风险。另一个困难就是行贿过程很少是「一手交钱,一手交货」的方式。小规模的行贿通常如此,例如对交通警察行贿以取消罚单的情形。而大规模大贪污行贿,如牟取政府合约或数以千亿计项目,行贿者的支付行为与受贿官员交付服务之间通常有时间差和地理间隔的。

在这种买卖分离的情况之下,究竟应该是行贿者先付钱?抑或是由官员先行提供服务?当行贿者与官员之间有很强的信任关系时,时空分离的重要性相对降低。如双方没有高度的信任基础,在行贿-收贿关系毫无法律保障的情形下,行贿交易将无法被落实。更有甚者,若没有信任基础,收贿官员将会面临行贿者揭发或借机勒索的高风险。

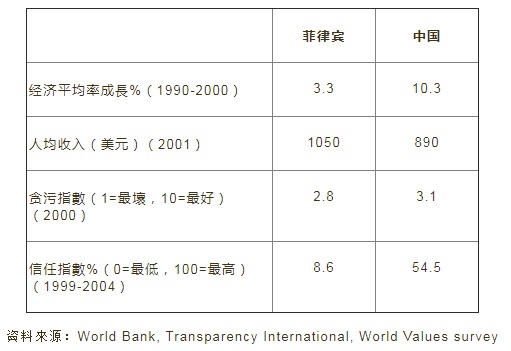

中国与菲律宾的例子可以说明这一观点。如下表所示,这两个国家在贪污指数上的分数相似,但是在关系网与经济发展上则相差甚远。中国经济成长的速度高于菲律宾;中国民众所表现出来的信任程度也高于菲律宾。

表一、菲律宾与中国贪污、信任与经济发展指标比较

为什么贪污受贿与经济发展的关系在这两个国家如此不同?

中国最为人熟知的文化特色就是关系。关系是一种建构在私人之间非正式社会网络,它的作用在于提供一套以人际关系为基础的统治系统,透过私人之间的互动过程与方法,调和并保护经济交易行为(Li, Park, & Li, 2004)。中国大陆的行贿贪污也是通过以这一关系网为基础所维系的信任进行的。在中国因为大部分的经济资源都是政府垄断,因此贪污的行为相当盛行。利用关系获利的观念在中国被普遍接受。此外,强大且厚实的社会关系网使得贪污收贿的范围不限于家族成员与密友之间。

在中国,生意人认为从政府部门取得特殊的协助是很正常的事情。例如,他们通常会向其他朋友打听是否认识在某个政府部门工作、对他们的生意有特别帮助的人。他的朋友们可能会说﹕「我不认识这样的人,但我的朋友的亲戚认识一个人,这个人的朋友有个学生是这个部门一位官员的儿子」。若在一个信任度低的社会环境中,这样的间接关系对于行贿来讲太冒险了些。但是在中国这一由许多互相关联(重叠)的「圈子」组成的社会,行贿与收贿关系就可以相对安全地建立在这样的方式上面。

作者噶特蔓(Gutmann,2004)在对中国官商勾结有深刻分析的著作「失去的新中国」(Losing the New China)所引述一位跨国企业执行长的话,使我们得以窥视跨国公司是如何透过顾问公司用「润滑基金」行贿中国官员的。这位跨国企业执行长说道:「交易的内容是……一千万美元使用目的无限制的基金,公司方面不干涉,也不去质问顾问基金的流向……我们知道他在这方面的能力,并且深信他可以为我们在这方面处理好相关的事务」。这一行贿方式,没有高度信任,是无法实行的。

根据中国官方新闻媒体「大公报」表示,中国的贪污行贿手法已经到达炉火纯青的程度,其中一个特征是行贿全球化的现象。行贿者已经不在中国支付贿赂,改以通过境外的豪宅、银行账户或是赌博旅游等方式,支付贿赂所需的款项。很明显地,这些活动或是资产都是在中国境外执行,以避免行贿事件曝光的风险。地理上的区隔以及付款与服务提供之间的时间差同时也表明行贿者与受贿官员之间需要有高度的信任关系才得以使贿赂行为发生。

中国贪污行为的另一个创新点,即行贿受贿采取期权的方式。行贿者与官员逐渐发展出成熟的共识:现任官员提供行贿者必要的协助,但并不立即获得报酬,而是当官员多年后从公务机构退休之后,行贿者再以其他形式支付。很明显的,这样的安排降低了行贿事件曝光的风险。当然,若没有足够的信任,涉及贪污的行政官员将不会选择以此方式收取报酬。

菲律宾的情形则完全不同于中国。在马科斯(Marcos)当政时期(1965-1986),贪污的主要模式是由统治者控制产业进入许可、透过强制法规让某一厂商以独占方式经营产业、对于产品收取规费或产业进入费用等政府管制行为。政府高层指派自己的密友经营特定产业并且窃取国家的公共资源。对于私人企业的支付者而言,这些额外税赋、收费无异于抢劫。官员对于企业的强征税赋但并没有帮助企业提高经济效益。更甚者,受害企业没有足够的证据举发官员的贪污行为,因为官员通常辩称是执行国家法律。

在菲律宾主要产业的贪污案例中可以让我们了解该国的贪污行为如何进行的(Wedeman,1997)。以1970年代的椰子产业而言,前总统马科斯对于全国椰子以及椰子干开征新的税赋,负责此一计划的是总统的亲密好友克杨克(Manuel Cojuangco)。克杨克利用强征而来的税赋买下银行,作为购并其他椰子油工厂的基金。之后,他将这些新增加的税赋转入一个基金,并且透过该基金补贴他与马科斯共同控制的椰子油厂。

同样的贪污情形也发生在烟草产业。马科斯总统在1975年对于进口烟草开征100%的进口税,但是对于菲律宾烟草公司(Philippines Tobacco Filters Corporation)给予90%的进口免税优惠,该公司是由总统的友人帝思尼(Herminio Disini)所控制。帝思尼转以低于市场价格的烟草供应给幸运(Fortune)烟草公司,这是另外一家由马科斯盟友鲁休.谭(Lucio Tan)控制的公司。他们连手将竞争者赶出市场,并且成为当地香烟产业寡占经营的公司。

马科斯在1974年命令制糖产业的出口仅能由菲律宾交易公司(Philippine Exchange Company)负责,这是一家由马科斯大学同学班尼帝托(Robert Benidicto)所控制的公司。受到马科斯的保护以及来自国家基金的补贴,班尼帝托为了他和马科斯的个人利益操纵糖价,并且牺牲蔗农与制糖者的利益。

以上述的所有的贪污个案而言,行贿者与贪污官员并没有直接合作关系存在。行贿者被迫支付相关的费用,而贪污官员没有增加行贿者在企业经营方面的效益。根据估计,透过这种勒索方式,马科斯与他的亲朋好友累积了30亿至60亿美元的资产。

除了以上中国和菲律宾的案例,我们也用了更多国家的资料进行了统计分析。我们对42个国家的多元回归统计研究亦证实我们的论点:一个国家的高度社会信任关系可以减轻贪污行为对于经济发展的负面影响。总体而言,信任程度每增加1%,可以把由于贪污所带来的对经济增长的负面影响降低0.23%。

读者可以从我们这一研究获得和何种启发?首先,我们并不认为贪污行为是有益的,贪污对于所有国家的经济发展都有负面的影响。然而,当贪污行贿是在由关系网维系的信任伴随,它的负面影响会被减低。其次,若行贿者与贪污者一起获得好处,行贿者将会缺乏举报腐败官员的动机,这使得贪污行为更难被察觉。

总体来说,社会若具有广泛密集的关系网,同时其贪污行贿显著地起着「经济效率润滑剂」的作用时,要有效的清除贪污将是非常困难的。因为紧密的社会网络关系难以鼓励其网络成员揭发贪污行贿的行为。假若此一逻辑推论是正确的,期盼贪污腐败在中国这样的以关系为本的社会尽快消失是不现实的。

参考文献

● 新华网城市论坛,2009,《中国十大最差城市评选》,March 18. http://blog1.poco.cn/myBlogDetail-htx-id-3360686-userid-148368-pri–n-0.xhtml,检索:2010年6月15日

● 田惠,2010,《民间评选最黑最腐败城市》,《争鸣》,4: 15-16。

Gutmann, E.,2004, Losing the New China: A Story of American commerce, desire and betrayal, Encounter Books: San Francisco.

● Li, S., & Wu, J., 2010, “Why some countries thrive despite corruption? The role of trust in corruption-efficiency relationship,” Review of Internation-al Political Economy 17 (1): 129-154.

● Li, S., Park, S. H., & Li, S., 2004, “The great leap forward: the transition from relation-based governance to rule-based governance,” Organizational Dynamics 33(1): 63-78.

● Wedeman, A., 1997, “Looters, rent-scrapers, and dividend-collectors: Corrup-tion and growth in Zaire, South Korea, and the Philippines,” Journal of Developing Areas 31(4):457-478.

当代中国研究

MCS 2010 Issue 1