1980年11月20日上午,北京市天安门广场东侧正义路1号大礼堂,审判“两案”(即分别为林彪、江青“四人帮”反革命集团案)的特别法庭开庭。张思之、韩学章等10位律师出任辩护人。

电视播出,万人空巷。在这场审判中,中国律师的身影格外引人关注。这场“世纪审判”,让全国、乃至全世界见证了中国律师的风采,也宣告着新中国律师制度的重建迎来一个春天。

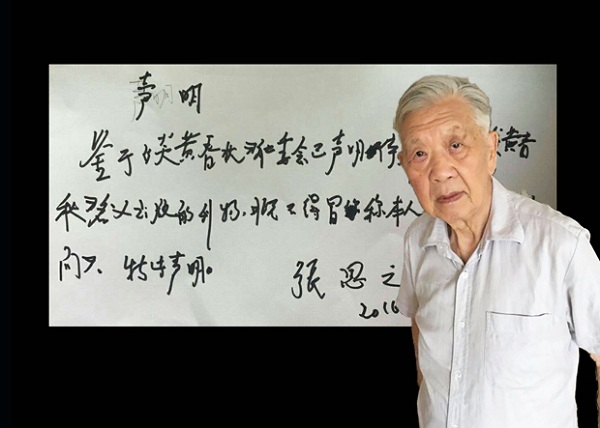

时任“两案”辩护小组组长的张思之现已91岁高龄。作为新中国第一代法官、第一代律师,律师制度恢复重建后北京律师协会的实际负责人,《北京律师》和《中国律师》杂志的创办者,年逾八旬时仍活跃在一些大案辩护席上的张思之是新中国法治建设的参与者和见证者。

3年前的一场轻微中风,让时年88岁高龄的张思之不得不告别了辩护席,但他对中国法治的关心丝毫不减,对中国律师的发展关心不减,对热点话题和案件仍有敏锐判断。

由于不便对修养中的张思之先生做新的长篇访谈,征得先生同意,我们精心摘编了张先生以往的相关文稿,以及其他亲历者公开发表的文献,为读者呈现中国律师制度的40年变革。

世纪审判

“林彪、江青‘四人帮’反革命集团案”,是张思之重返律师界之后办的第一个案子。

1980年10月,司法部受命53岁的张思之出任“两案”的辩护小组组长。回忆起这场辩护的前后,他依然感慨万千。

“大概是1980年9月29日,第五届全国人大常委会第十六次会议上,决定成立最高人民检察院特别检察厅和最高人民法院特别法庭,对林彪、江青两个反革命案进行公开审判。”张思之说,当时马上成立了“两案审判指导委员会”,组长是彭真。他们从全国各地抽调了很多法学专家,主要是各地政法院校搞刑法、刑事诉讼法的老师,开始准备起诉书。

“记得是1980年8月底吧,彭真有个讲话,说‘两案’还是有律师好。”张思之回忆。组建律师小组的任务随后交给了司法部。

两案辩护组在组建之初,就面临重重困难。当时的法界名流都不愿意为“两案”辩护。“给谁辩护都行,给‘四人帮’辩护遗臭万年”,律师们同样是林彪、江青集团的受害者。

不过,感情的冲突只是问题的一个方面。使律师们望案生畏的,还在于“两案”的特殊与复杂。“两案”发生在“文革”期间,当时的基调是“党内路线错误被林彪、‘四人帮’利用了”,因此林彪、江青等人的罪行,同党内的路线错误是分不开的。然而律师没有被赋予判定是路线错误抑或犯罪行为的权利。这一特殊性不仅决定了政策把握的繁难,同时决定了律师没有太多的发挥余地。

“后来司法部调整了部署,从当时讨论起诉书的那个队伍里,选中了一批各院校刑法专业的老师,也就是我们所谓的兼职律师。然后从北京选4位专职律师,从上海选两个专职律师。”张思之说,就这样,北京、上海一共抽调了6名专职律师,加上12名兼职律师,一共凑了18个人。其中的绝大部分人都是到了驻地之后,才知道此行的任务。

1980年11月20日至1981年1月25日,最高人民法院特别法庭依法对林彪、江青反革命集团10名主犯进行了公开审判。特别法庭分为第一审判庭和第二审判庭。第一审判庭负责审判江青、张春桥、姚文元、王洪文和陈伯达5名“文职人员”。第二审判庭负责审判黄永胜、吴法宪、李作鹏、邱会作和江腾蛟5名原军人主犯。

由于案件重大而特殊,“两案”的审判程序在如今看来有许多非常规之处。例如,案件经过多次预审,在正式开庭前做过彩排,证人经过培训等。

就特别法庭的布置而言,也显得不同寻常。法庭的主席台中央挂着一个特制的国徽,国徽下是60个法官和检察官的座位,自同个方向对着观众。墙边也有两排座位,一侧是被告辩护人,另一侧则是特别法庭书记员。

“在那种特定的执法环境中,律师还是最大限度地发挥了作用,不是‘走走过场’。”张思之在回忆录中说。

“据我的记忆,起诉书指控的具体罪行大概是四十八条,在审理中我们碰了它十三条,否掉了七条。”在这场“世纪审判”中,张思之担任了李作鹏(“文革”时期中国人民解放军副总参谋长、海军政委、政治局委员)的辩护人,最后通过辩护,为其免去起诉书中“参与在南方另立党中央”和“谋杀毛主席的五七一工程”的两条重要罪名。最后,法庭判处李作鹏有期徒刑17年。

案子审判完后,张思之和同为辩护律师的苏惠渔去见了李作鹏,李作鹏一向冰冷的面孔竟流露出一丝微笑。

20年后,2001年5月16日,李作鹏带着诗作《赠律师》与张思之重逢,全诗共4句:“尊敬公正人,天知无偏心。官方辩护词,和尚照念经。遵命防风险,明哲可保身。边鼓敲两下,有声胜无声。”

李作鹏说:“这是当时写的,要是现在写,不会是这样。”张思之想,这可能是李担心他面对诗作中关于律师不公正的讥讽会不免尴尬,从而作出解释。

然而,诗作中的“边鼓论”仍如20年前一样,敲打着张思之。张思之细一琢磨,这句对律师辩护作用的评价,反映着权利与权力的深刻矛盾及其解决渠道的不畅,是故边鼓之声是否真的会胜“无声”,还得具体情况具体分析,不可一概而论了。

每每回首过去,想起当年的江青案,张思之仍会觉得很是遗憾。当初,他曾被指定可以受托为江青辩护,但在会见之后,江青表示“不要叶、邓派来的人”,拒绝了张思之为她辩护。最后,没有辩护律师的江青为自己辩护。

“法庭上没有律师为她辩护,实在是一大缺陷。”张思之说,“给江青辩护尽管有压力、有难度、有挑战,但对法制的健全完善,对律师的历练成长,却具有不同寻常的意义。这个意义甚至会超出审判本身。没能为中国律师把握住这个历史的机遇,我经常为这个重大失误而懊悔。”

从“两案”开始,张思之总是为“异端”辩护,谈及原因,张思之说,你可以不喜欢他,但不能剥夺他的辩护权,“我不可以违背我自己的天职,我是个律师”。

对于张思之来说,“两案”的辩护不乏遗憾,但当时也是尽了最大的努力。

他回顾“两案”:“这次辩护,作为中国律师向全世界的第一次公开亮相而有其一定的历史意义。其作用主要在于,在一定程度上、一定范围内维护了各被告人的合法权益,维护了法律的尊严。”

恢复与重建

有人将张思之称为“中国律师第一人”,他的经历也映照了中国律师制度的建设与发展。

1947年,张思之考取了民国时期以法科著称的朝阳大学。入学第二年,他加入了中共地下组织。1949年,张思之参与接收北平法院,成为新中国的第一批法官。1956年,加入了北京市律师协会筹备委员会,筹建北京第三法律顾问处,成为新中国的第一代律师。

“1950年至1954年,是律师制度的酝酿胎育时期,1954年至1957年是制度的初创阶段,1958年夭折,延至1979年又开始重建,此后几经周折,才有了今天的局面。”张思之在《中国律师制度一页沧桑》一文中写到。

受“反右”运动的影响,截至1957年6月,全国范围内形成的共2878人的专职律师队伍,还未成长就夭折了。张思之也被划为“京城律师头号右派”,“劳动改造”了15年,后在北京市垂杨柳二中任教。他也没曾想,再回到政法队伍已经是20多年后。

“划为‘右派’的律师,劳动改造去了,幸免或‘漏网’者,也都转业了。”张思之说,“转业者,也如鸟兽散,基本上流落到了基层或底层。这个状况给日后律师制度的重建带来了很大的困难。”

直到1978年,党的十一届三中全会确立了新的方针、路线,邓小平的讲话旗帜鲜明地提出要发扬社会主义民主、健全社会主义法制。此后,我国的辩护制度随着法制建设的兴起重又获得确认,律师制度由此得以恢复。

1979年3月,张思之的“右派”被改正,党籍恢复。没过几个月,52岁的张思之回到了北京市律师协会。

当时,“先是重新恢复律师协会筹备委员会,而后从社会上广招人才,过去的律师当然都受到欢迎,在这个基础上成立了一个‘法律顾问处’,为日后发展奠定了组织基础。”张思之说。

1979年9月,司法部得以恢复重建。其实,在此之前,有一些地方的司法局已经成立。当年12月9日,司法部发出《关于律师工作的通知》,明确宣布恢复律师制度。

张思之对当时的律师制度做过说明:“上世纪50年代构建制度之初,我们照搬了苏联模式,其特征是:律师是国家公务员,律师机构一律官办,统称‘法律顾问处’,受政府司法行政部门领导管理。1979年重建之时,依然沿袭那种模式,本质上没有什么改变。”

1980年年初,北京市经过选举程序成立了正式的北京市律师协会,宣告筹备期结束。张思之任北京市律协的副会长,兼任北京市法律顾问处主任,主管全市的律师业务。

“那是我们法律顾问处只有38名律师,他们的业务只是提供法律咨询和做传统的刑事辩护。一天干15个小时,住办公室是常事。”张思之无法忘记我国律师业起步时的艰辛。

与此同时,全国很多省市纷纷筹建了法律顾问处,并配置律师人员。恢复和重建律师制度的工作迅速发展。

当年的8月26日,第五届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过并颁布了《中华人民共和国律师暂行条例》,自1982年1月1日起执行。这是我国法律第一次以单行法的方式宣示了律师制度的存在。标志着律师制度的恢复重建开始由筹备运行进入了制度运行层面。

伴随着全国范围内开始全面恢复律师制度,中国的律师执业活动也日益复苏起来。

“当时主要做刑事案件,后来才组建民事组,随着引进外资,又成立了对外经济律师事务所。”曾任北京律师协会副会长的周纳新曾接受采访介绍。

1983年,深圳律师给外商和企业服务时,第一次使用了“律师事务所”的名称。第二年8月,司法部在全国司法行政工作会议上提出将法律顾问处易名为“律师事务所”。

“法律顾问处属于行政单位,最初的律所也是事业单位,当时律师被界定为国家法律工作者,有行政编制和级别,拿国家工资,甚至一些地方律师还可以穿警服、带手铐、配枪支。这些计划经济时代的痕迹,对于当时律师和律所的发展却是必须的。那时候的律师与公检法人员之间更像法律职业共同体。”《民主与法制》杂志总编辑刘桂明曾说。

在律师执业机构已遍布全国各地,专职律师、兼职和特邀律师已具有一定规模的时候,1980年代后期,我国律师制度开始了探索和改革的进程。

1986年7月,新中国第一次全国律师大会在北京举行,通过《中华全国律师协会章程》并正式成立中华全国律师协会。此后,律师管理逐渐演变为,既有司法行政管理,也有律师协会的行业管理。

“中国的律师不仅需要管理,而且应当严予管理。”张思之认为,关键是在于管什么、谁来管、怎么管。

一场关于律师制度在管理体制方面的改革尝试开始了,从国办所改革到合作制律所,同时尝试改革和调整律师事务所管理机制、用人机制以及分配机制等。据悉,这种由具有律师资格的人员自愿组合成立,完全不要国家经费,并实行自负盈亏的合作制律师事务所,要求律师必须辞去公职身份。

直到1993年,根据邓小平同时南巡讲话的精神,国务院批准了《司法部关于深化律师工作改革的方案》,指出不再以生产资料所有制的性质和行政级别的属性来界定律师及律所的性质。

1993年12月,深圳诞生了第一批合伙制律师事务所。“应该说律师制度30年来发生突飞猛进的变化就是在这一年。因为合伙制出现以后律师的积极性增强了,增强了内在发展的动力。”刘桂明说。

律师制度大发展

那时候,深圳在邓小平南巡讲话之后,进入了改革开放的关键时刻。同时又面临着1997年香港即将回归,深圳在法律服务上需要和香港接轨。

当时,中国律师尚属于体制内国家干部的一部分,被统称为“国家法律工作者”。

“在世界各国,律师都是‘社会法律工作者’。‘国家法律工作者’的称号,甚至让客户不敢信任我们律师会首先为他们的利益负责,有的甚至担心公司的秘密会被泄露。”时任深圳市司法局律管处处长的郭星亚认为,是进行改革的时候了。

在深圳市司法局原局长邹旭东的支持下,深圳市首先开始谋求律师管理制度的改革之路,由郭星亚负责起草了具体的改革方案。

然而,改革很难一蹴而就。第一次进京向司法部寻求改革支持,就无功而返。不仅如此,亦有来自老律师的抗议与状告,认为改革的尝试是“搞自由化”,打破铁饭碗,对他们不公平。

1993年6月,邹旭东得到了一个有利改革的好消息。时任全国律协秘书长吴明德告诉邹旭东,在刚刚结束的全国司法厅(局)长会议上,新上任的司法部部长肖扬提出司法行政改革重中之重就是律师制度的改革。

当时,改革的主要思路就是把律师变成一种行会管理,使律师成为不占国家行政编制的社会法律工作者。

“我们一定要搞全面的、自愿的合伙制。”很快,理清改革思路后,邹旭东就组织了深圳市司法局的党组会议,会上通过了要搞律师合伙制的意见,并决定成立调查组,制定改革方案。

1993年12月23日,广东省司法厅批准深圳成立首批13家合伙所。同年底深圳合伙制律师事务所由原来的13家发展到30多家,一个合伙制律师事务所的新格局形成了,并很快波击到全国各地。

1996年5月,《中华人民共和国律师法》正式通过,从此具有中国特色的社会主义律师制度的基本框架初步形成,中国的律师事业得到迅猛发展。该法于1997年1月1日起正式施行,被称为我国律师制度发展史上的又一“里程碑”。

该法第二条规定,律师是依法取得律师执业证书,“为社会提供法律服务的执业人员”。

由具有公职身份的国家法律工作者,转变为社会法律工作者,中国律师的身份定位发生了变化,律师角色的民间色彩凸显。

这些规定打破了所有制的束缚,激活了律师业的活力,确定了律师行业发展的方向,使得律师行业突飞猛进地发展。自此,律师和律师事务所步入专业化、规模化的发展道路。“合伙制”也被写入该律师法,中国开始全面发展合伙制律师事务所。

在此后的几年中,我国律师事务所快速发展,且形式多样,有国办律师事务所,也有合伙制律师事务所、合作制律师事务所;有综合性律师事务所,也有专门性律师事务所;不少外国律师事务所也在我国设立了办事处。

1997年10月,中共十五大报告将律师事务所定位为“社会中介组织”。刘桂明介绍,逐渐的,2000年后,律师的社会定位变成了中介法律工作者。

自2000年起,所有自收自支的国资所开始实行与市场接轨的脱钩改制成立合伙所,走向市场。曾占据重要地位的国资律师事务所退出历史舞台。

律师是我国法治建设的重要力量,律师制度是我国民主政治制度的重要组成部分。律师法自诞生以来,先后于2001年、2007年、2012进行修改。2001年6月,九届全国人大第22次会议审议通过新的法官法和检察官法,规定国家对初任法官、初任检察官实行统一的考试制度。我国的国家统一司法考试制度正式建立。

为了和已经建立的国家统一司法考试制度“接轨”,当年12月29日,第九届全国人民代表大会常务委员会第25次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国律师法〉的决定》,对律师法第一次修正。该法第六条被修改为:“取得律师资格应当经过国家统一的司法考试。具有高等院校法律专业本科以上学历,或者高等院校其他专业本科以上学历具有法律专业知识的人员,经国家司法考试合格的,取得资格。”

自此,法官、检察官、律师这3个以法律为职业的法律人共同体开始形成。

2007年10月28日,十届全国人大常委会第三十次会议上通过的对律师法的第二次修订,与原律师法相比共有180多处修改,是迄今为止修订幅度最大的一次。

这一次修订的律师法增加了“接受委托或指定”的基本概念,推出了“当事人”的全新概念等。

2012年,10月26日,第十一届全国人大常委会对律师法进行了第三次修改。此次律师法修改,很大程度上是为了适应刑事诉讼法的修改的需要。

回顾改革开放40年,中国律师制度已经走过39年岁月,改革的脚步从未停止,而每一步的改革都是清澈春泉,涓涓流淌,滋润着中国的律师行业的健康成长、发展壮大,滋润着社会主义法治中国的建设。

本文参考文献包括《行者思之》(张思之著)、《谁为“四人帮”辩护》(王凡著)、《律师路上断想》(张思之著)等

原文首发于431期《法治周末》4版

法治周末记者 汲东野 | 责编:代秀辉 王硕

法治周末报 2018-08-08