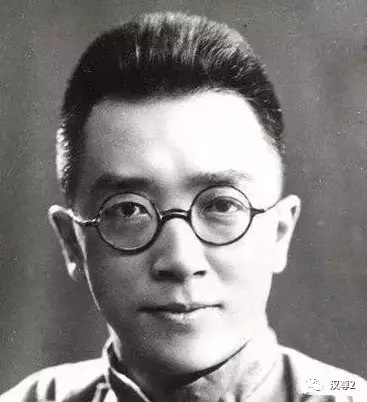

《纵览中国》编者按:今天(2019年2月24日),是胡适先生忌日57周年,而中共建政已近70年了,这使人不由联想到其建政初期北京发起的对胡适思想的批判。人们注意到,对思想的恐惧70年来一直缠绕着中南海,如影随形,一以贯之。唯一的区别,当年是刚披龙袍,咆哮嚣张,声震神州;而今却是已近末路,茕茕孑立,密诏悄声了。前事不忘,后事之师,本刊特发表2001年余英时与陈奎德关于胡适的对谈,以彰显思想在中国的命运,以透视北京的合法性焦虑。

陈奎德:我们今天所要讨论的主题是胡适与二十世纪中国的思想界。我今天请来的座谈人是著名史学家以及胡适研究专家,普林斯顿大学讲座教授,余先生你好。

余英时:你好

陈奎德:我们今天之所以讨论胡适与二十世纪中国的思想界,有三个原因,一个是胡适的思想与研究,最近(2001年)在中国大陆复兴;第二是前几天正是以胡适等人为旗帜的五四运动八十二周年;还有一个因素就是余英时先生最近荣誉退休,五月四号那天普林斯顿大学召开了《中国的过去与未来——余英时教授荣退国际学术研讨会》,此外,余教授也是关于胡适的近代研究的专家。他写的有关胡适的研究专著:《中国近代思想史上的胡适》于1984年出版,同时,他也在1991年至1992年荣任康乃尔大学《胡适讲座》第一位客座教授。所以我们首先藉此机会向余先生表示我们的敬意和恭贺。

余教授:谢谢,谢谢

白话文、中国哲学史大纲惊天动地开风气

陈奎德:大家都知道,余先生与很多前辈学者都有诸多学术上的渊源,但我个人认为,其中胡适先生、陈寅恪先生二位学人恐怕和余先生有更特殊和更深刻一点的精神联系和学术渊源。我过去曾请余先生一起讨论过陈寅恪的学术风范,以及他在中国现代思想文化史上的地位。这次我们想谈谈胡适先生。胡适在中国现代文化史上,有相当特殊的地位。任何人,不管你赞成他还是反对他,要是谈到中国二十世纪现代思想文化史,恐怕都绕不过去胡适这个名字。所以首先想请余先生,谈谈胡适他在中国现代文化史上,有哪些基本的特殊地位与有哪些贡献。

余教授:严格的说,他的贡献是再把中国从原有封闭的一种传统中,带到一个现代世界上。所以我想他的最大意义,也可以说,他对中国文化的一种现代化和学术现代化,做了明确的指示。这是他从二十多岁,在美国作学生的时候就开始了,所以他开始得非常早,回到北京大学教书的时候才二十六七岁的样子。但是他的思想已经很成熟了。主要的是——我们知道他的第一个出名的原因,就是白话文。这是一个惊天动地的变化,就是在白话文。从前在小说里也有白话文,可是没有人能正式说要用白话文作为主体语言来表达学术跟思想的工具,这是胡适正式提出的,而且他提出来不是说白话文该像晚清的白话报,白话文是给一般的老百姓看的,不是给士大夫看的。胡适打破了界线,就是打破了传统士大夫和民众之间的隔阂,也就是说把古典文化和通俗文化沟通起来,这也是现代化的一个很重要的方面。第二个方面也可以是说他对中国传统国学的研究有很大的突破。代表作就是他一九一九年出版的中国哲学史大纲,这是一个惊天动地的东西,像顾颉刚,像其它的人后来研究中国的古史,都是从他那里受到的启发的。所以这也是一个把中国学术,传统的古典学术变成一个现代的学术的一个关键。所以就是从这两点奠定了他在学术上基本的地位。

陈奎德:用他的话来说等于是一个革命性的试验。在学术界,他发起了所谓的“哥白尼式的革命”,它是一个典范的转换,这是重大的turning point.胡适给人的印像,是开风气的人。很多学者也谈到,恐怕在某些很狭窄的专业上,胡适先生也许比不上那一行的专家,也许他也有一些深度,但不一定有那么精,那么专。但总的来看,他的开风气对中国学术和文化的现代化,有重大贡献。我想这是他最主要的功劳,他可以说是一个人文学的通才,是吧,余先生?

余教授:对的,譬如我们说近代的思想界,有这种影响的可以说有两个人,在他之前有梁启超,在他以后没有别的人可以代替他的位置了,所以这是两个人开天辟地的。可是从梁启超讲,他对西方的东西,真正是还是从日本转引来的,而胡适在西方待了六七年了,有深刻的直接的认识。

天时地利人和风云际会产生重大影响

陈奎德:胡适为什么在当时五四前后,尤其是五四之后产生如此重大的影响,包括在思想界和学术界,恐怕有很具体的条件:天时地利人和,刚好凑在一起了,而且他的影响是各个方面的。余先生过去也谈过就说关于1905年中国的科举制度废除以后,因为过去的读书人断绝了在传统的进入政权结构的渠道,丧失了读书做官的道路。他们改受新式学校教育或是出国留学,或是怎么样。这批人从1905年废科举到了1919年五四的时候,已经成长为新一代的教员或作家,律师,记者等自由职业者了,成为不受政治体系约束的游魂,所以他们既接受了国门开启后的新思想,又继承了儒家以天下为己任的旧怀抱。办学办报办刊再加上社会还残留着传统的对读书人尊敬的因素,所以胡适先生当时能产生这么大的影响,和当时的天时地利人和是不是有一定的关系?

余教授:这一点你说的很对。而这个不能从他个人天才这一方面说。他当然是有很大的天才的,有很敏锐的时代的感觉,这是他的长处。可是如果不是刚好在民国初建的时候,思想上正要开辟空间的时候,他指出方向,这是最重要的。关键是在一个方向上,在地利上说,他刚好两边文化都有很深的接触,他早期在中国经史的教育也相当的深厚,对于考证学也特别有兴趣,也有造诣,在人的方面,他的为人非常平和,再加上梁漱溟也说,他没有给蔡元培先生,北大校长带来任何麻烦。因为他是永远能顾到别人的。

陈奎德:是,这是很重要的方面。后来从五四以后,在学术界,文化界,思想界发生的一切重大的争论都有胡适参与其中,甚至差不多经常都是主角。譬如,关于整理国故,关于问题与主义之争,关于科学与人生观的论争,关于东西文化的论争,关于人权问题的论争,关于民主与独裁的论争,所有这些方面,胡适都参与其中,而且还是非常重要的角色,据我看他的思想在这些论争中,他差不多占据了某种主导的作用,是不是?

余教授:完全不错,就是说我们要讲专家,对西方哲学有深刻了解,对中国旧学造诣深厚,他还不能算最顶尖的,但是从全面来说,特别是他的常识是非常丰富的,各方面他都能知道一些最基本的东西,这是他的长处。譬如一九四七年左右,像费孝通著作中涉及关于美国的问题,他就立刻指出有许多的错误,费对美国有许多不了解,当时他都在观察杂志上注释出来了。就从这点小事上能看出来,他能改正许多人关于最基本问题的一些看法。

陈奎德:因为他先受过旧学教育,后来又在美国留学,后来多次来往于中国与美国之间,中国与西方之间,实际上某种意义上他成了中西文化的桥梁。在中国文化最需要西方文化进行碰撞,进行交流时,他成了最主要的桥梁之一,是不是?大家知道,胡适本身在西方恐怕是受了杜威哲学较大的影响。

余教授:就是说他对西方的古典哲学并没有很大的兴趣,像柏拉图,康德这些中国人认为最深刻的哲学家,或者黑格尔,跟他思路完全不合。他思想清楚明白,就等于是最初像英国的洛克,也可以说是经验主义的哲学,跟他比较接近,他要讲思想清楚,观点清楚,像美国实验主义早期的哲学家,像皮尔斯,威廉?詹姆士这些人。

陈奎德:他直接受业于杜威,所以受杜威更深的影响。杜威哲学实际上还有相当形而上的部份,但是我觉得这方面胡适先生都不是太关怀,或者他都根本没有谈起,但是他最关怀的是杜威哲学在实际应用的方法,像科学方法论方面,我觉得这一点对中国的影响相当大,而且用他明白晓畅的语言表达出来。

余教授:是的,换句话说,他并没有企图对西方哲学本身进入深刻的研究,他也没有这么大的兴趣,他不是说要把一家学说拿来重新宣扬,而是想运用他这个哲学所取得的真实的社会效应,从这方面来说,在中国需要的是什么,他提倡的主要是这个。所以他在杜威栏一连写了七篇关于实验主义介绍。我觉得那倒是很精彩很扼要的介绍。

胡适的优势:知识面广,思想平衡

陈奎德:是的,而且很多人都看得懂。

余教授:我觉得反映的是他精彩的部份,不是他的缺点。不是说他浅薄,他浅并不薄。

陈奎德:很多人有一个看法,像五四运动,影响中国的思想家和学者,作为领袖人物,如果谈起其中突出的三位,像胡适,陈独秀,鲁迅,谈到他们受外来影响,鲁迅和陈独秀主要受日本的影响。所以当时很多人说,似乎受日本影响的思想家更深刻,而受英美影响的思想家比较浅,比较明白。但是后来我们看胡适在中国思想文化学术界的影响,我觉得他这种浅并不是没有内涵,而是把一个东西,别人并没有说清楚的东西,深入浅出得表达出来,这是一个很了不起的才能。

余教授:我想你说的非常对,你用深入浅出四个字来描写他是比较正确的。因为胡适他是希望中国赶快变成一个现代国家,所以他不是说我个人思想有多大的深度,他的关怀不在此,陈独秀可以说是深,也可以说是激烈的代表。鲁迅比较深沉,比较深刻的反思,可是他在思想的资源上是有限的,他在日本受到尼采的启示比较多,这是鲁迅的一个基本思想的根源,胡适的接触面比较广,而且我觉得他的思想比较平衡,对各方面都比较了解,他知道要害在什么地方,重点在什么地方。

陈奎德:我觉得胡适的东西比较有生命力,就是在于他是经过比较后觉得对中国有用的东西,把它引进中国。后来虽然是经过反反复覆,有高潮有低潮,但是从长远的影响来看,恐怕胡适将来,从历史上来看,在中国思想史上的影响来看,要超越刚才说的那两位。

余教授:是的,他超越陈独秀是没有问题的,但跟鲁迅来讲,他们是各有特色。可是鲁迅比起来是破坏性多,胡适是有些建设性的,就是中国要怎么样才能是一个现代化国家,现代化社会,在这方面胡适得思想比较健康,而鲁迅只是挖旧社会的黑暗面,但是旧社会倘若已经随着时间淘汰尽了后,他的思想你就看不出有什么意义了。

胡适、鲁讯和陈独秀的异同及毛泽东的取舍

陈奎德:对,鲁迅在晚年思想逐渐左倾化。当然,这和中国后来的政治社会发展恐怕有一定的关系。我觉得鲁迅在晚年有一度稍微偏了方向,走上歧路。后来他和左翼作家的一批人,当然当时怀抱的都是想救中国救社会,对中国社会的黑暗面,非常痛恨不满。但是由于过于偏激,而且受了中国共产主义的影响以后,对中国的知识界的影响,恐怕不完全是正面的和建设性的。我认为有时候,甚至是可能是相当负面的。

余教授:这样说吧,近代中国有一个思潮,就是否定的思潮,当然对否定思潮来讲,鲁迅占有很高的位置。这种否定思潮只是越来越破坏,对一切东西都不承认,往往流于一种虚无主义,最后变成不知道要什么,甚至什么都不要,就是要对一切任何现实都不满意。胡适指出还有几条路要走,比如说像民主与科学,我想他的贡献比别人都大。

陈奎德:这是非常重要的。我觉得正面的贡献恐怕更关紧要。虽然破坏也需要,但是你的破坏与建设是不平衡的。如果有比较正面的东西出来的话,恐怕最后造成的结果,就是像刚才余先生说的是虚无主义的。简单地说吧,就是,鲁迅的思想很难作为一个建设社会的主流思想,或者说作为一个建设法治社会的主体思想。而胡适的思想可以说和整个世界的文明潮流大体是融洽和谐的。

余教授:鲁迅的贡献是有,我看他的作品是有生命的大概是限于二十年代。二十年代以后,到三十年代他基本就是用一种尖酸刻薄的语言,骂这个骂那个,而自己对正面的东西没有一个具体的看法。他采取否定一切的态度。所以从毛泽东来说,毛泽东早期受了胡适的影响,所以他在问题与主义之争时,他是站在胡适的问题的一面,而不是站在主义的一面。但是后来毛泽东搞革命了,他需要破坏,所以他就慢慢的认同了鲁迅。他是不是真正的认同鲁迅是另外一个问题。因为胡适晚年在五十年代,在美国研究鲁迅的书信以后,得出一个结论,如果鲁迅今天还活着,他是要被杀头的。

陈奎德:是啊,一山不容二虎。而且以鲁迅那种个性,他本身对威权统治对专制是如此愤恨。你说到共产主义那种非常恐怖比威权还厉害百倍的极权主义统治的话,我想鲁迅绝对是不能忍受的。实际上如果我们观察中共的运动,也可以看出来。所有当年鲁迅的弟子和好友,后来全都被整了,从胡风开始,到冯雪峰、丁玲一系列的人,都没有好下场。

余教授:一点不错。从另外的角度看这两个人的话,可说胡适是代表容忍的,鲁迅则是非常的不容忍。而这种不容忍的精神,后来就被搞革命的人继承下来了。对一切东西都嫉恶如仇的样子,任何东西跟自己不合的,就要把他毁光,这是胡适所没有的态度。胡适虽然也批评传统,但是没有说一切传统我都不要,而且在旧的道德方面上有很高的操守。

胡适的名言:容忍比自由更重要

陈奎德:对,我记得当年我们在大陆读书得时候,鲁迅的东西选了很多在课本上,包括在中学的时候,教本就选了一篇鲁迅的类似遗言的东西,其中,当别人问他有没有其它的要说的时,要不要宽恕别人时,他说,我一个也不宽恕,一个也不宽容。他几乎就是孤军作战。这种一个人当然是极端嫉恶如仇,使他的内心充满怨恨。对他而言,外在世界完全是黑暗的。胡适先生提倡的是宽容。他说,别人骂我骂得对的,我还赞扬他;骂得不对的,我还暗暗的为他着急。胡适提倡宽容,这点我觉得提得很重要。他晚年有两句名言,有一句就是他认为容忍比自由更重要,是不是?

余教授:对。

陈奎德:这是胡适在晚年,在他经过了这么多的波折以后,最后获致的一个心得。

余教授:换句话说,他基本的几个根据,从政治社会方面说,我想个人的一种自主自由,是他所最重视的。所以早期提倡易卜生主义,即是提倡他所谓的健康的个人主义,健康的个人主义并不是自私自利,而是每个个人都健全,这个社会才能健全,总体的健全建立在健全个体的集合上面,所以个人的自由是他所最重视的东西,因为人既然承认个体,这是现代性里最重要的东西。从谭嗣同到陈独秀甚至到鲁迅早期,都讲个人的解放,个人的自由,但是没有人能够落实下来,落实下来,就要变成尊重个人自由,必须尊重跟我不同的人的个人自由,所以这一点是胡适始终坚持的。只有这种坚持,才能有民主和自由社会的出现,如果只是说以我为标准,那别人的自由都要照我的模式做的话,那就变成了另外的一种极权,这是后来共产党所走的路。

陈奎德:到三十年代,作为集体主义之一的社会主义思潮,在全世界已经大张旗帜,而且成了某种潮流。集体主义、社会主义思潮,泛滥得很厉害。而当时胡适先生颇有孤立之感。但是当时他还是告诫青年人,说自由的社会、现代的社会,不是千千万万奴才可以建立得起来的。只有争取你自己个人的自由,才能得到国家的自由。如果首先你的第一个目标是集体的目标,最后不仅得不到个人自由,而且整个国家也得不到自由。所以他的基点是个人自由,这一点胡适是非常清楚的,而且他对整个现代社会的基本运作,也有深入而平衡的理解。这就涉及胡适在中国提倡的自由主义,涉及他的一些基本的社会政治上的影响,我想这也是很重要的。他的思想也有过一些变迁。比如三十年代的时候,虽然对自由主义的有的一些基本的东西,他一生都坚持,如关于人权的问题,关于法治,关于民主,关于自由,他都是坚持的。但是他在三十年代,也曾经受到一些诱惑,主要是当时一些流行思潮的诱惑,包括马克思主义,关于计划经济是不是能克服资本主义的一些弊病等。但到了四十年代,他已经开始觉醒了,对不对?

余教授:对的。

陈奎德:胡适先生的自由主义思想发展中的一个重大转折,确实发生在四十年代。

余教授:有一点我想加以补充,他提倡个人自由是不错的,他从来没有忘记中国整体的重要性,你看他提倡一种哲学叫做社会不朽论,他是以整体社会为对像的。他希望整体社会好,不是不要整体也不要国家,实际上他国家观念是非常重的。但是他不赞成用一种偏激的民主主义来支持自己。他是相信一些普遍价值,并认为跟中国的特殊价值是可以配合的。他从来不肯做官,但是在抗战时期为了国家,他说只有牺牲。他在美国作大使时,我们只看到他中文的言论和著作。你要把他在美国的言论跟中国的言论作一个对比,你会看到一个很重要的现像。他在美国从来不骂中国的传统文化,反而是把中国文化跟现代民主自由科学理性精神、相合的地方拼命挑出来讲,这点可见他的国家意识是非常强的。他绝对不是一个自私自利的个人主义者。因为这几十年来共产党的宣传,把他看成是一个所谓的小资产阶级的,只讲自私只讲个人,这是完全错误的。

陈奎德:到了四十年代,他关于对计划经济的看法有所改变,他认为那个东西已经不行了。当时很多人都还没看到,还相信计划经济。海耶克批判计划经济的著作是在1944年出版的,胡适这一转变是不是也受到海耶克的某种影响?

余教授:不,相反的,他指出经济控制、计划经济,最后是毁灭到个人,使个人自由不能存在。他提倡这个观念在海耶克写书之前,大概是四二年还是四一年的时候,他已经在密西根大学有一篇英文的讲演,叫做意识型态的冲突,The Conflict of the Ideologies.事实上,虽然他没有海耶克的经济学造诣,但是他已经看到这一点。

陈奎德:他有相当好的直觉和洞见。

一个国家要站得起来必须要每个人都站起来

余教授:事实上他的观念是自己独立得来的。并不是受海耶克的影响。胡适从这方面讲,他是希望一方面每个人都站得起来,另外一方面也要国家站起来。一个国家要站得起来必须要每个人都站起来。

陈奎德:在每个人都站起来的基础上,国家就站起来了。

余教授:这就是他那一段重要的话:一个自由的国家不是一群奴才能造成的。

陈奎德:这是一个非常重要的思想,对中国青年一代知识分子影响很大。

余教授:还有另外一个重要的影响就是台湾的民主化与他的关系最大。当时《自由中国》杂志的影响是不能忽视的。

陈奎德:在五十年代,国民政府退守台湾以后,《自由中国》于一九四九年十一月二十号创刊,以雷震先生为主编,当时胡适虽然人在美国,但他是该刊的发行人,是不是?

余教授:是。

陈奎德:他一直和《自由中国》保持密切联系?常常对其编辑方针提出建议,并且在杂志遭到困境的危难时刻,他常常利用自己的影响、地位及上层关系,设法为之缓颊。这都是胡适作的贡献。从五七年开始杂志就推出15篇系列的社论,总题是中国的问题,以反对党问题作为总结,指出它是中国民主最关键的问题,鲜明果敢的提出反对党的问题是解决一切问题的关键所在。这个问题是胡适挑出来的。胡适至美国返台以后,在自由中国的欢迎宴会上发表演说,主张知识份子出来组织一个不以取得政权为目标的在野党。随后自由中国马上发表了积极开展新党运动的社论。这一段历史,我觉得是对中国的民主包括台湾的民主的转化非常有贡献。

余教授:是的。共产党的宣传把他看成跟蒋介石的奴才一样。事实上他跟蒋介石之间的矛盾非常的大呀。他对蒋介石当面的批评是非常严格,非常厉害的,是当众批评。一九五八年他就任中央研究院院长职位,蒋介石来恭维他的时候,他一再说总统错了,当时蒋介石脸都变色了。所以从这里可以看出来,他作为一个独立自主的学人,从来没有向任何政治权威低过头。

陈奎德:而且就是在雷震他们被捕的一九六0年八月,他们宣布成立在九月底之前要成立中国民主党,九月四号雷震就被逮捕,被判处十年徒刑。最近披露出来的史料表明,当时远在美国的胡适,立即在九月四号当天,向行政院长陈诚发出电文,指责国府此举甚不明智,政府畏惧并挫折反对派运动,必将蒙摧残言论自由之恶名,恐将贻笑世界。这些事实都说明胡适是做了事的,而不是像过去流传的他在救援雷震问题上害怕退缩了。

余教授:我想台湾之所以能够走向民主化的路,跟这样一群知识份子的风格是有很大关系的。这一点是关系未来中国民主前途的问题。

同丁文江、蒋廷黻等的民主与独裁之争

陈奎德:胡适当然他本来是想完全作一个学人,他从海外归国之后,曾经说过一句话,就是从今起二十年内不谈政治。他的基本想法好像是,现在有些东西还没有弄清楚,是不是把有些东西研究清楚后再发言。但是后来没有办法,他身不由己的卷入了很多的中国的政治社会事件中去了,你觉得这些东西是不是有某种必然性?我想恐怕在当时胡适是很难袖手旁观侧身事外的。

余教授:这种必然就是中国处在譬如说最早是所谓帝国主义,是英国人在中国横行,更厉害的就是三十年代日本,日本逼着中国没有办法冷静下来,就走上一条靠唤起群众来抗日的这种风潮。这也是共产党在后面特别鼓动的。因为共产党为了自己的生存,必须争取跟日本人打仗,如果不打仗,根本就没有办法发展。所以从这个立场上,共产党拼命联合知识分子抗日,而抗日也确实是一个正大光明的题目。而胡适也是主张抗日的,但是不认为我们现在跟日本一打,一切建设都完全归于毁灭。所以他希望能够向列宁一样,接受西方像德国那样的要求,然后一步一步建设自己,最后再站起来。这是两种不同的方式。但这种方式,在抗战热情激昂的时代,是没人会听的进去的。这就是说,他变得非常孤立。他的老朋友像丁文江、像蒋廷黻都主张新式独裁,但他坚持认为独裁不是办法。独裁只能饮鸩止渴,将来使中国现代化往回倒退。

陈奎德:那就是当时一场著名的论战:民主与独裁之争。其实蒋廷黻跟丁文江这些人也接受了现代教育,他们也主张自由主义,也是推崇自由民主的。但是他觉得中国当时必须要独裁才能应付这个危局等等。他们虽然有这样的策略性看法,但是我想胡适是考虑得更深远一些。

余教授:我想他具有比较长远的看法,是从长远的后果来看问题的。我想,由于胡适被共产党有计划地、几十年不断地糟蹋,许多关于他的观念,关于他的行为,世间都不太知道。所以我想一切关于胡适的研究,都应该继续去做。而这个继续做,不仅是单独为胡适进行个人申冤的问题,那是小事情,更重要的是对中国未来的前途有正面的影响的,中国如果要走上一个现代的文明的社会,胡适所说的现代文明的社会,那就必须要遵守某些共同的规律,这些规律并不是靠一些激动的情绪就能够解决的。

陈奎德:是的,这是一个非常重大的课题。我想对中国人来说,特别是对中国知识界来说,胡适先生他的命运,他在中国的地位,都是值得经常的深思的。胡适先生的基本方面,我想从他的人品学品两个方面说,在基本上,他带有现代的理性的精神、平实的见解和宽容的胸怀,这样一些基本的态度,对中国,不管是对学术文化界和对政治社会生活,恐怕都是会有相当正面的影响的。

余教授:是。我想,如果他的自由主义逐渐传播的话。自由主义跟其它如社会主义等思潮根本不一样,它是一种态度,一种人生的态度,生活方式的问题,不是一套形而上学的问题。而且我们每个人都应该尊重别人的自由,而且整个社会用法治来保障着这种自由,这是胡适所向往的一种现代的社会和现代的国家。这个在中国现代是很重要的,所以今天在中国提倡自由主义,主要不是要把自由主义在理论上造出多少深奥的东西来,给少数几个人互相争辩,互相欣赏,而是怎么样让它变成一个普遍的态度,就是说我要作一个堂堂正正的人,我要作一个不受委屈的人,而且同时我要作一个守法的人,我的自由应该受到保障,但是我也不能侵犯别人的自由,这是最重要的一点。

陈奎德:余先生说的非常对。关于胡适他在中国现代的意义,我想恐怕就在这些方面。研究他的学理是一回事情,我想有些人,尽可能深入去做。但是最主要的还是确定我们的基本的人生态度和社会态度,所谓个人主义并不是像有些人所想的,像刚才余先生反反复覆讲的,并不是像过去中国共产党所宣扬的,是个人自私自利,而是以个人作为社会的法律对待和考虑的基础、基元,也就是说他不是某个党派的成员、某个国家的成员、民族的成员、文化的成员来界定的。首先,人就是人,人就是目的,不是达到某种集体目标的手段。当然,每个人又受到其它人的自由的制约。所以说我们在如何建立这样一种法治的框架下,使得中国逐渐的走向现代社会。这恐怕还有很长的路要走,在这一过程中间,胡适先生的精神遗产,是值得我们尊重的,也是值得我们继承的。

余先生:我想你的总结是非常正确的。

陈奎德:我们今天就讨论到这里。谢谢余英时教授,谢谢各位听众。再见。

余英时:再见。

《纵览中国》刊登日期:Sunday,October 12,2014