房龙在《宽容》一书中首先阐述了他在有记载的最早社会形态中的“宽容”问题上的发现。

房龙写道:“原始人不仅是现时的奴隶,也是过去和未来的奴隶。简而言之,他们是凄凉悲惨的生灵,在焦虑中生活,在恐惧中死去。这似乎与通常流行的一群勇敢的红皮肤人在大草原上悠闲漫步、追逐野牛等战利品的情景相去甚远。但这更接近事实。”

为什么原始人的生活并不像现代人从远古壁画上看到的那么自由浪漫呢?房龙指出:“人类这种所有哺乳动物中防卫能力最差的生灵,是怎样,以什么方式,又是因为什么原因,能在细菌、剑齿象、寒冷和炎热的对抗中存活下来,并最终成为万物的主宰一一这些问题我并不试图在本章解决。但有一点是肯定的:人不可能单凭个人的力量完成这一切。为了成功(生存),他必须将自己的个性融入部落的集体性格之中。原始社会被一种信念所支配:超越一切的求生渴望。求生是非常艰难的。因此,所有其他考虑都得服从于最高的要求一一生存。”

为了生存,原始人不得不恪守个人是无足轻重的、部族重于一切的原则。房龙指出:“我们前面所说的只适用于有形的世界,但在人类社会初期,有形的世界与无形的领域相比是微不足道的。要真正理解这一点,我们必须记住,原始人与我们不同,他们还不知道因果律。”房龙对此这样解释(在文中他把原始人称为“野蛮人”):

如果我在毒藤中间坐下来(而引发皮疹),我会骂自己不小心,然后去看医生,并告诉我的小儿子尽快把那东西弄走。对因果律的了解告诉我,毒藤是皮疹的原因。医生会给我一些止痒药,而清除毒藤则可以避免这样痛苦的事情再次发生。

真正的野蛮人的反应会完全不同,他不会把皮疹和毒藤联系起来。在他生活的世界里,过去、现在和未来混乱地交织在一起,死去的首领成了神,死去的邻居都变成了精灵。……他不可能知道如何才能一直讨所有魂灵的欢心,所以他一直担心诸神的报复有一天会降临到他的头上。因此,他不是把异常事件归结于真正的原因,而是归结于无形神灵的干预。当他发现自己手臂上的皮疹时,他不是说:“该死的毒藤!”而是嘀咕:“我得罪了一个神!他惩罚了我。”然后他跑到巫医那里,但不是去取解毒的药膏,而是求得一张“神符”,它将比恼怒的神(不是毒藤)降在他身上的符咒(皮疹)更有威力。至于引发他痛苦的毒藤,他却不予理睬,依然让它像以前一样生长。如果碰巧有个白人带来一桶煤油把它烧掉,他还会骂他多管闲事。

如果一个社会将发生的一切都归结于看不见的魂灵的干预,那么这个社会能否继续生存就要取决于人们是否绝对服从于似乎能平息诸神怒火的律法。在野蛮人看来,这样的律法确实存在。他的祖先创立了律法,把它传授给他。他最神圣的职责就是把它原封不动地、完美无缺地传给下一代。

当然,这在我们看来似乎是荒诞不稽的,我们坚信的是进步、发展和持续不断的改进。但“进步”是近年来才造的新词,而所有低级社会形态的特点在于,人们不认为有必要去改进在他们看来是最好的世界,因为他们从未见过别的世界。

房龙这段论述可以使我们明白为什么人类的原始社会能延续上万年而不发生“进步”。原始人的思维通过上述事例清楚地显示出:他们把全部的灾难和不幸全都归结于神灵的惩罚,出于这种恐惧,他们匍伏于无形的神灵下,怀着无限的敬畏之心恪守一些所谓的律法一一这实际上就是原始宗教的表现。这样,他们不可能产生改天换地征服大自然的冲动,也不会容许有这种意识的同类存在。所以,房龙进一步论述:

假设这一切都是真的,那么怎样才能防止律法和既定的社会形式发生改变呢?答案很简单,就是靠对那些拒绝把公共安全条例看作是神圣意志的具体体现的人予以立即惩处。说的简单点,就是依靠僵化的不宽容制度。如果我在这里说,野蛮人是人类中最不宽容的,那我是无意侮辱他们。因为我很快要补充一句,考虑到他们生活的条件,不宽容是一种职责。假如他(部落首领)允许别人妨碍他的种族持续安全和内心平静所依赖的那1001条规则,整个部落就会陷入危机,那才是最大的罪过。但是(这个问题值得一问),今天我们拥有成千上万的警察,上百万的军队,要推行几条简单的法律,仍然困难重重,(原始社会)为数不多的几个人(部落首领)又怎么捍卫一整套复杂的口头条例呢?

答案同样简单,野蛮人比我们聪明得多。他们通过精明的算计,不使用暴力就达到了这个目的。他们发明了″禁忌“观念。也许”发明“这个词有点用词不当,因为这类东西很少是一时灵感迸发的产物,它们是长年积累和实践的结果。但无论怎样,非洲和波利尼西亚(中南太平洋群岛)的野蛮人想到了”禁忌“,从而省去了不少的麻烦。

“禁忌”这个词起源于澳洲,我们或多或少都知道它的含义。在我们生活的世界里充满了禁忌,也就是我们不能说的话、不能做的事。比如在餐桌上谈及刚刚做过的一次手术,或者是把小勺放在咖啡杯里不拿出来。但这些禁忌对我们无关紧要,它们只是写在礼仪手册上的东西,很少会影响到我们的个人幸福。

相反,禁忌对野蛮人至关重要。它们意味着超越于这个世界的某些人或无生命的物体是″神圣的″,不能谈论或触摸,否则就会立刻死去或是承受永恒的磨难。对于胆敢违抗祖先神灵意志的人,就让他们活该倒霉吧。究竟是祭司发明了禁忌,还是为了维护禁忌才产生了祭司,这是尚待解决的问题。传统比宗教更为古老,很可能在男女巫师问世之前,禁忌就存在了。但巫师一旦出现,就成为禁忌观念的坚定支持者。他们把禁忌运用得如此纯熟,以至于在史前时代,禁忌就如同现代社会写着“禁止”的标志牌。

我们第一次听到巴比伦或埃及的名字时,这些国家还处在发展的初期,禁忌在其中起了很大的作用。这些禁忌不像后来在新西兰发现的那样粗陋、原始,而是庄严地变成了限制性的行为规范,就像是我们大家熟悉的摩西十诫中的第六戒那样“不可”式的戒律。不用说,在那些地方的早期历史中,宽容观念是完全没有的。……

房龙用史前人类社会中盛行的“禁忌”现象说明,人类的不宽容根源在于恐惧心理。在史前人类的心里,“禁忌”就是至高无上的律法,它是神圣的,“不能谈论和触摸(犯),否则就会立刻死去或是承受永恒的磨难”。(任何宗教中的禁忌目的都是如此)为了保证这些“禁忌”得以不折不扣地贯彻落实,类似专职宗教人员的巫师出现了。他们的职责就是以不宽容的态度不允许任何人有“行动或判断的自由”,以免触犯禁忌,带来灾难。这样,出于对不可预知的灾难的恐惧,史前人作茁自缚,用种种现代人看来是莫名其妙、荒唐可笑的“禁忌”,将整个社会中的人置于不宽容的禁锢中,使得史前人类长期处于野蛮和蒙昧之中难以自拔。

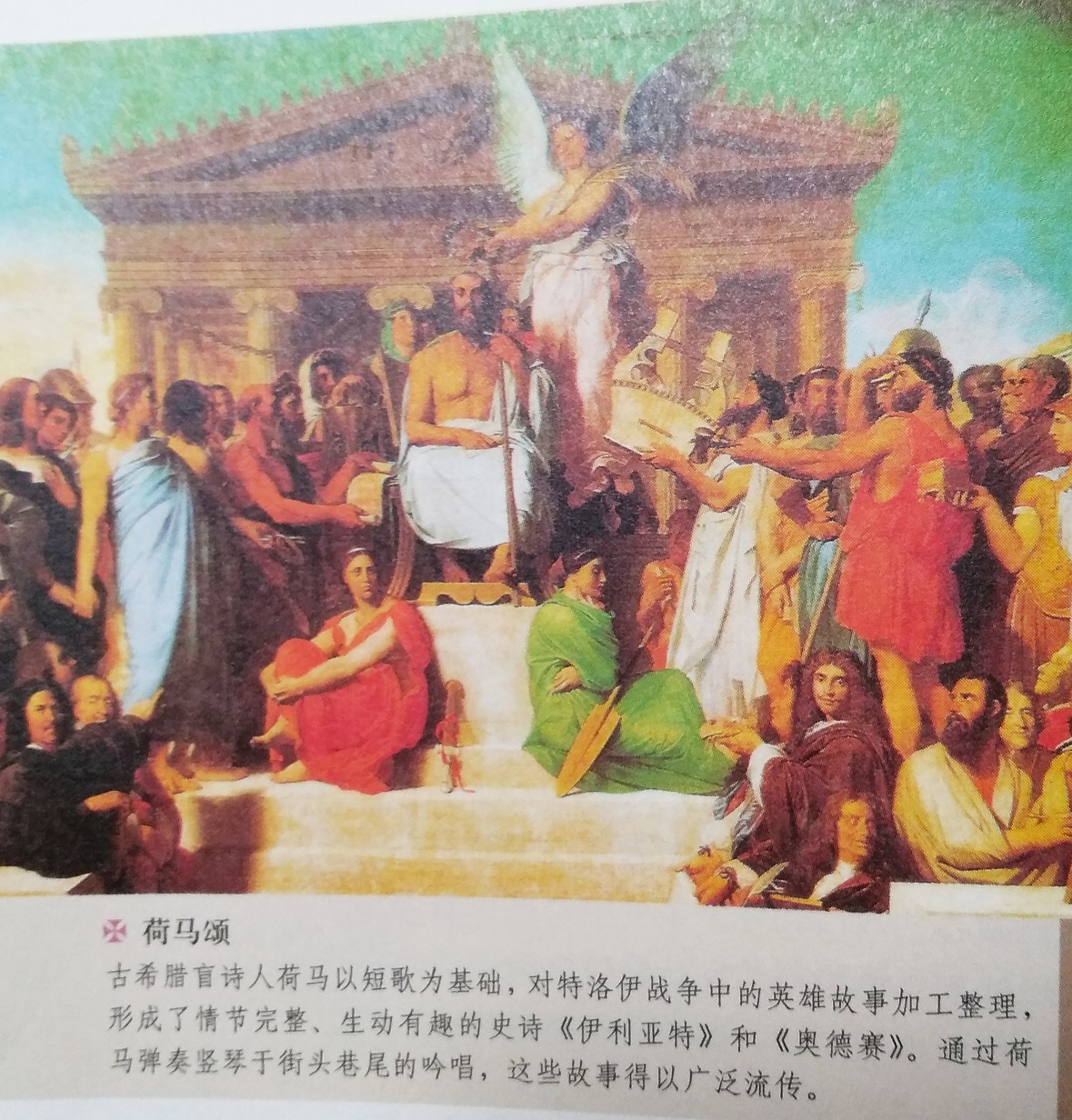

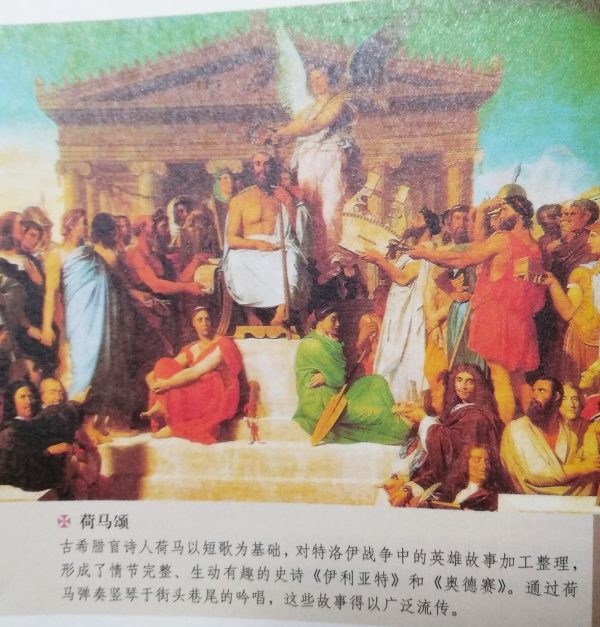

人类以后又是如何从不宽容导致的野蛮和蒙昧中解脱出来的呢?房龙在这里指出:“为宽容而做的斗争,只有在发现个性之后才会出现。发现这一现代最伟大启示的荣誉,应当属于希腊人。”

房龙接着以生花妙笔的论述,令人信服地展示出西方文明的渊源是如何在古希腊出现的:

在地中海的一个偏僻角落,有一个小小的岩石半岛,它在不到两百年的时间里,为当的政治、文学、戏剧、雕塑、化学、物理(天知道还有什么)提供了完整的框架。这一切是怎么实现的呢?……

……学着科学家的样子,我提出了下面这条定律。

根据现代科学的最新知识,生命(有别于无活力存在的有活力存在)只有当所有物理和化学成分都达到形成第一个细胞的理想比例时,才会出现。

把这段话翻译成历史学的术语,就是:

只有当人种、气候、经济和政治条件都达到理想比例或在这个不完美的世界里接近于理想比例时,高级文明形式才会突然地、貌似自动地出现。

让我举几个反面事例对此观点做详细的论述。

一个大脑发育程度只相当于穴居人类的种族不会繁荣,即使是在天堂也不会。

如果出生在尤波尼维克附近的爱斯基摩人在圆顶冰屋里,醒着的大部分时间都用来盯着冰面上的海豹洞,那(其中的)伦勃朗就画不出油画,巴赫就谱不出赋格曲,伯拉克西特列斯也塑不出雕像。

如果达尔文被迫在兰开夏郡的棉花作坊里干活谋生,那他就不会对生物学作出贡献。亚历山大。格雷厄姆。贝尔如果是一个受束缚的农奴,住在罗曼诺夫地区的偏远山村,他就不会发明电话。

房龙用令人信服的论述表明了杰出人物的诞生离不开天时地利人和的社会环境后,接着又用人所共知的历史事实揭示了为什么古希腊文明一枝独秀,在上古时代独占鳌头。房龙首先阐述了与古希腊几乎同时代的亚非文明古国存在着先天不足,导致它们在文明程度上无法与古希腊并驾齐驱。

在埃及产生了第一个高级文明形式,那里气候宜人,但那里的原始居民不很強壮,也没有什么进取心,政治和经济条件绝对糟糕透顶。巴比伦和亚述也是如此。后来迁徙到底格里斯河和幼发拉底河流域的闪族人体格强壮,精力充沛,那里气候也没有问题,但政治和经济环境还是差得很远。

巴勒斯坦的气候没什么值得夸耀的,农业落后,除了穿越国土连接非洲和亚洲的商路外,没有什么商业活动。而且,巴勒斯坦的政治完全控制在耶路撒冷神庙的祭司手里,这当然不会刺激任何个人事业的发展。

在腓尼基(今叙利亚),气候问题无关紧要,那里的民族体格強壮,贸易条件也很好。但这个国家被严重失衡的经济制度所拖累。少数船主阶层控制了所有的财富,建立了僵化的商业垄断制度。穷人被剝夺了从事所有合法劳动的机会,变得对一切漠不关心。最终,腓尼基重蹈迦太基的覆辙,由于统治者的短视和自私而变成废墟。

总之,在每个早期文明的中心,某些成功的必要因素总是欠缺。

公元前五世纪,完美平衡的奇迹最终在希腊出现了,它只持续了很短的时间。奇怪的是,当时这种奇迹不是出现在希腊本土,而是出现在爱琴海彼岸的殖民地。……位于小亚细亚西海岸一个名叫爱奥尼亚的狭长地带。

在特洛伊战争之前几百年,这个90英里长几英里宽的多山狭长区域被来自大陆的希腊部落征服,建立了许多殖民地,其中以弗所、福赛、爱丽斯来和米利都最为著名。正是在这些城市,成功的条件最终以完美的比例出现,使文明达到了后世文明可以与之并驾齐驱却无法超越的高度。

首先,这些殖民地居住着来自十多个民族最活跃、最有进取心的人。

其次,那里拥有新老世界之间、欧亚大陆之间的贸易往来创造的巨大财富。

第三,统治殖民地居民的政府,给予了广大自由民充分地施展自己才华的机会。

房龙在接着的阐述中竭力揭示古希腊文明之所以燦烂辉煌的根本原因:希腊人在意识形态上的宽容大度。他指出:“当时爱奥尼亚人对于新思想普遍持宽容态度。此时,罗马还是遥远不知名的地方一条泥泞河上的小市镇,犹太人还是亚述土地上的俘虏,北欧和西欧还是一无所有的荒郊僻野。”

现代人都知道,希腊是欧洲文明的发源地和摇篮,没有古希腊,无法想像欧洲文明会发展成什么样子。但是,古希腊文明是在经历了四百年的“黑暗时代”之后,在公元前八世纪以超高形态出现,而且其文明程度远远超出人们的想像。音乐、美术、文学、哲学、数学、医学、物理学、化学等等,这些学术上的源流,几乎全都来自于古希腊文明。可以说,没有古希腊文明,这些学术就没有今天的成就。房龙将古希腊文明的成功归结于三条:拥有具有进取心的人,拥有这些人创造出的巨大财富,统治这些人的政府给予这些人以充分施展自己才能的机会。在我看来,三条之中最后一条是关键因素。房龙在后面的论述中,以无可辩驳的事例说明:一个国家、一种意识形态,只有发扬宽容精神,才会导致政治昌明,经济繁荣。房龙特别注意到,古希腊人对神灵的态度在很大程度上左右了古希腊文明的发展趋势。他在这里指出:

……公元前十世纪,奥林匹斯山上的众神支配着希腊人的世界,但他们是实实在在的人的形象,和普通的人相去不远。人类是何时何地、怎样与他们的神分道扬镳的,这个问题一直模糊不清,从未有人真正弄清楚过。九重天外的神对匍匐在地面上的子民的友谊从未间断过,其中保留了亲密的个性色彩,使希腊宗教具有独特的魅力。

当然,尽管具有人类所有的弱点,宙斯仍然是一个伟大的天神,是最强大的统治者,触犯他不会有什么好结果,但他是“通情达理的”。……最重要的是,他有幽默感,不会把他本人和他的世界看得太严肃。

或许这不是一位神圣天神的最好形象,但它具备了某些独特的优势。古希腊人从来没有僵化、严格的规则,规定人们应该把什么看做真理,把什么斥责为谬误。由于没有现代意义上的“教条”,没有确定的教义,也没有职业祭司阶层借助世俗的绞刑架来强制推行这些教条,全国各地的人都可以根据自己的口味,改变自己的宗教信仰和道德观念。

毫无疑问,一个由如此卓越的个人主义者组成的民族,肯定会为独立思考精神的发展提供广阔的前景。

房龙的这段论述,清楚地表明了他对古希腊文明思想宽容的肯定和产生的作用。接着,房龙介绍了几个在古希腊文明史产生过影响的学者、思想家,其中有不太为后人所知的泰勒斯、阿那克萨哥拉、普罗塔哥拉、戴阿哥拉斯,也有大名鼎鼎的伊本、亚里士多德、苏格拉底、柏拉图。在房龙的笔下,他们都是古希腊思想宽容的衍生人物。对于苏格拉底的死,房龙不以为然,他指出:“这位才华横溢而又招人讨厌的街头演说家未受波折的漫长学术生涯,正是对公元前五世纪盛行于希腊的思想自由精神的直接礼赞。”

房龙认为苏格拉底的死是咎由自取,并非是古希腊思想不宽容的结果。他写道:

当时的普通大众仍坚信众多神灵的存在,而苏格拉底把自己说成是单一神的先知。雅典人尽管可能不是总能理解他所说的“精灵”(受神的启发来自内心的告诉他应该说什么做什么的声音)是什么意思,却完全了解他对大多数邻居虔诚信奉的神只持一种非正统的态度,他对已有的习俗也缺乏最起码的尊敬。最后,是政治杀死了这位老人,而他的神学观点(尽管为了取悦大众而被牵扯进来)其实与审判结果几乎毫无关系。

……自伯罗奔尼撒战争以来,雅典富人与穷人、有产者和劳工之间,一直处于激烈的斗争之中。苏格拉底是一个“温和派”,一个看出两种政府制度的利弊,力图找到能让所有理性的人都满意的折中方案的自由主义者。这自然得不到任何一方的欢迎,只是那时双方势均力敌,还无法对他采取行动。

到了公元前403年,民主派赢得了城邦的完全控制权,驱逐了贵族,苏格拉底也就难逃厄运了。

……即使在这种情况下,苏格拉底为自己所做的滔滔不绝的辩护仍然使陪审团的绝大多数人倾向于释放他。他们建议,只要苏格拉底摈除自己争论、辩论、争吵和说教这些陋习,一句话,只要他不再干扰他的邻居和他们喜好的一点偏见,不再用无休止的疑问去纠缠他们,他就可以被赦免。

但苏格拉底不肯听从这些。

“这绝对办不到!”他喊道,“只要我的良心,只要我内心的微弱声音告诉我继续前进,把通向理性的真正道路告诉人们,我就要继续拉住我遇见的每一个人,告诉他我的想法,而不管后果如何。”

这样一来,法庭除了判处这个囚犯死刑外,没有别的办法。

房龙认为,“柏拉图是所有古代教师中唯一一个出于对完全精神世界的挚爱而开始鼓吹不宽容学说的人。”他的“理想国”一直是被那些纸上乌托邦的建设者们视为人类完美的终极世界。房龙接着指出:“不幸的是,柏拉图的著作受到中世纪学者的尊崇,在他们手里,著名的理想国成了他们向宽容精神宣战的可怕武器。”为什么会出现这种现象呢?房龙对此的解释是:

这些学识渊博的学者很容易忘记,柏拉图得出结论的前提与他们生活的12、13世纪流行的前提有很大的区别。

这些学识渊博的学者很容易忘记,柏拉图得出结论的前提与他们生活的12、13世纪流行的前提有很大的区别。

例如,从基督教的教义上讲,柏拉图根本算不上是一个虔诚的人。他对祖先们信奉的众神非常轻蔑,把他们看成是来自遥远的马其顿俗不可耐的乡下佬。他曾经为特洛伊战争编年史中记载的有关众神的丑行而深感痛心。但随着他上了年纪,年复一年地坐在小橡树林里,对家乡各个小城邦之间愚蠢的争吵越来越义愤填膺,目睹了旧的民主理想的彻底失败,他开始相信,某种形式的宗教对于普通公民来说是必要的,否则他想像中的理想国就会立即陷入混乱的无政府状态。他进一步坚持认为,他的理想社会的立法机构应该为所有公民制定明确的行为规则,并强迫自由人和奴隶服从,否则就判处死刑、监禁和流放。这听起来完全背离了苏格拉底在不久以前曾为之英勇战斗的宽容精神和良心的自由。这其实也是柏拉图的本意。

这种态度上转变的原因并不难寻找。苏格拉底生活在人们中间,而柏拉图却害怕生活,从令人不快的、丑陋的世界逃避到自己臆想的王国里。他当然知道,自己的理想根本不可能实现。独立小城邦的时代,无论是假想的还是现实的,都已经结束了。集权时代开始了,很快整个希腊半岛并入从马里查河边一直延伸到印度河畔的广阔的马其顿帝国。

尽管房龙在上述论述中分折指出,古希腊文明成功的条件是在爱奥尼亚的城市中以完美的比例出现的,但是,人们不禁要问,除此之外,如此高度的古希腊文明,为何会突然出现在黑暗时代之后呢?一般来看,所谓的文明并不是突然跳到如此高度的,它应该是一步一步慢慢发展的。但是,有关古希腊文明却无法用一般常识来解释,或许那是由于有具备高度知识与技术的某种智慧物体有意识地介入,而能在短期内创造出高度文明的结果。也许它采取的就是非一般式的特别方法一一“神灵”的指示。在古希腊时代,小到遗失东西,大到国家命运,都要与神灵商量。古希腊人的行动标准,一般都是根据神灵的指示。当时的古希腊有很多接受讯息的“神论所”,著名的阿波罗神殿不仅是古希腊人的朝拜圣地,更是预言命中率相当高的神秘之所。古希腊人一方面建立了高度的科技文明,而另一方面却将一切委托给与科学相反的神灵,这样的行为的确很奇怪。也许,“神的指示”才是解开古希腊文明的关键吧!

值得注意的是,古希腊人信奉的是众神。一神教的兴盛是在古罗马时代开始的。

(未完待续)

荀路2019.6.17