窗外是绿意盎然的弗吉尼亚的乡村。连绵起伏的丘陵和山谷,肥沃的土壤和丰产的农庄,甘冽的山泉和宁静的湖泊,其间还点缀着教堂高耸的尖顶。鹿群、野兔和松鼠在大地奔跑,红雀、苍鹰和大雁在蓝天飞翔。出门漫步十多分钟,就是南北战争时的一个重要战场——奔牛河(Bull Run)。激战之日炮口曾经滚烫的钢铁大炮在旷野中沈默,而无名战士的青石墓碑经过雨打风吹之后斑驳陆离。

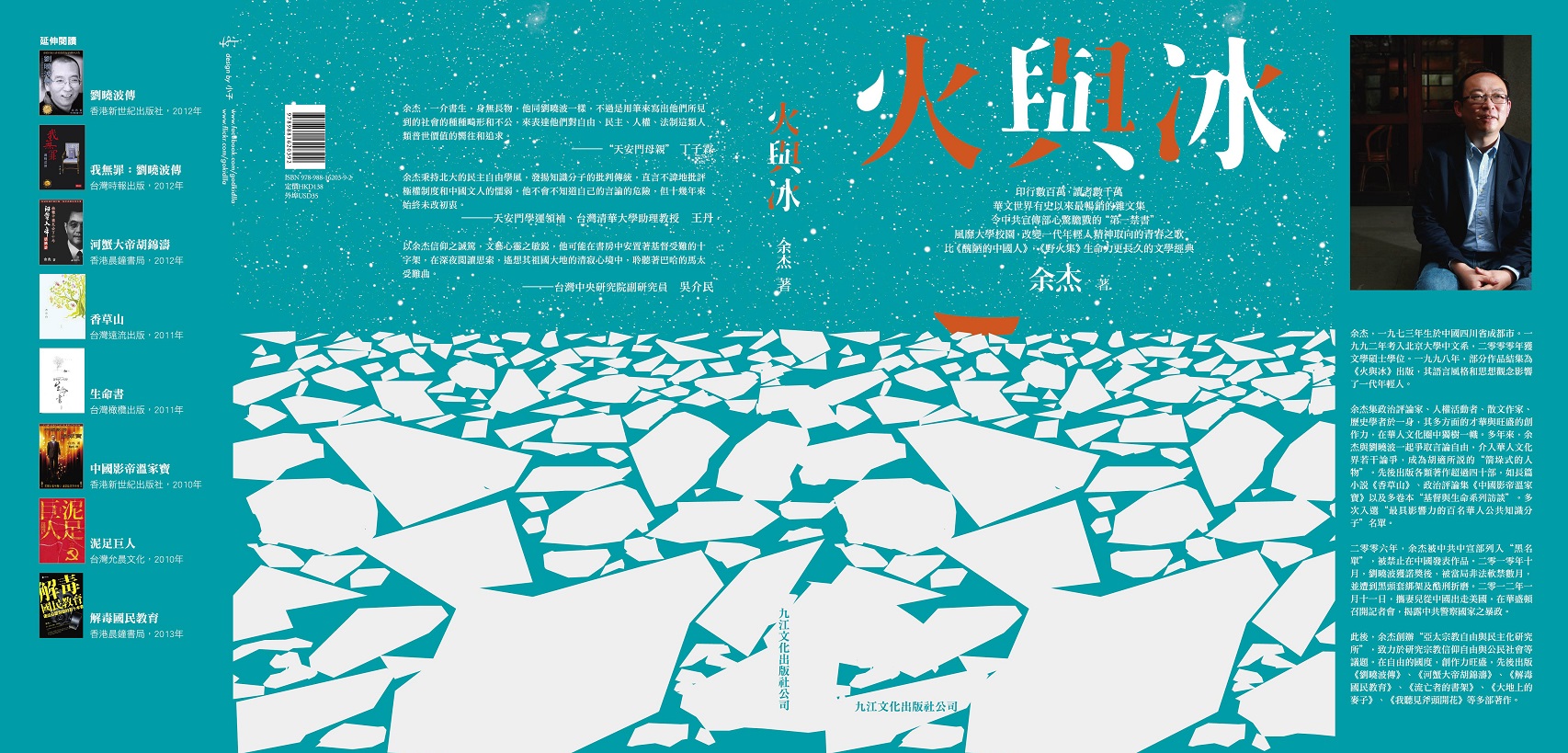

十五年前,我刚刚出版《火与冰》的时候,根本不会想到这里会是我的第二故乡。一种天启的力量,驱使我在《火与冰》中写下自己命运的密码,而我本人在那时尚且懵懂不知。

十五年后,我在案头修订《火与冰》,找出当年厚厚的手写的文稿,以及出版社的编辑画满具有杀伐之气的删节符号的清样,将被删去的部分一一复原。好像考古工作者挖掘一座远古遗址,好像美学家高尔泰在敦煌石窟中寻找一幅失踪的壁画。

十五年的光阴如灌木从中奔跑的野兔一晃而过,即便是那些当年比我还年轻的读者,也已步入中年。我所批判的对象,依然坚硬如石头;曾经与我同行的很多人,一个接一个走上与我截然相反的回头路。

我呢,虽然青春的心境不再,对自由的热爱却没有熄灭。

一九九八年,《火与冰》能在北京出版,本身就是一个神迹,尽管在三审的过程中被编辑删得伤痕累累。

九十年代初期沉闷平淡的北大,屠杀之后的恐惧后遗症中,老师们谨言慎行,而我在图书馆的台港文献中心中悄悄拓展我的异端思想。在流水和落叶的交错中,在青草和白云的转换里,我的文字也一页接着一页地积攒下来。我没有考虑过我写的是什么——是散文,是随笔?是杂文,还是笔记?北大中文系有两个悠远的传统,一个是校园文学的传统,也就是试验诗歌的传统,晦涩艰深的先锋诗歌是一代又一代有才华的北大人最愿意尝试和沉迷的文体;另一个就是严肃的学术传统,也就是考据和注释的传统,写作那种注释比正文还要长的论文是另一些有远大抱负的北大学子的梦想所在。我对这两种选择都充满了敬意,但我都不感兴趣,更不愿意为之付出自己的一生。我愿意按照我生命的本来状态来写作,至于这种写作应当怎样命名,在我看来则是一个末流的问题。

在每年的假期里,我会积攒下来一点点稿费。利用这几百元钱的稿费,我请人将这学期写作的文字打印出来,然后复制、装订成二三十份。到了下学期的开学,再送给老师和朋友,请他们指点。于是,这些文字便开始在朋友和师长之间流传开来。

后来,这些文稿经历了一次次的退稿,辗转在一家家出版社编辑的案头。我记得一个有趣的小插曲:当时,经济日报出版社害怕承担风险,将要作出退稿的决定。出版商贺雄飞让我给出版社的梁总编打电话,说梁总编是位女士,若使用“苦肉计”,讲述一个青年学生在尝试写作的过程中,“头悬梁、锥刺股”式的艰辛,也许可以唤起其同情心,“放这本书一马”。

口吃的我,从来没有演过戏,急中生智,找来小师弟许知远,请他冒我的名打这通电话。小许是北京人,辩才无碍,一番声泪俱下的陈说,终于让对方的心肠软下来,答应再删去一些“敏感段落”,就可以让这本书出版。

多年以后,许知远已是两岸三地风头正劲的公共知识分子,不知他是否还记得在北大旁边的小旅馆里帮我打那个“致命的电话”的故事?他是我的很多剑拔弩张的文章的第一读者,也曾目睹我荒唐而失败的初恋。当年,我们彼此分享青春的秘密与激情;如今,我们在不同的战场上为自由而战。

《火与冰》出版之后,果然引起中宣部的注意,梁总编因而遭到降职处分。我却一直没有找到机会与她见面,向她致歉。也许,人与人之间,与其相濡以沫,不如相忘于江湖。

《火与冰》出版后的热烈反响,是我始料未及的。不是这本书本身有多么惊世骇俗,而是从一九八九年的那场屠杀之后,这个国家万马齐喑了差不多十年,人们太迫切听春天的声音,即便是从遥远的冰层下传来的鱼儿无声的呼唤。

于是,只是想成为《皇帝的新装》中说出皇帝什么都没有穿的那个孩子的我,忽然成了人们眼中的“英雄”。正如作家傅国涌在《脊梁——中国三代自由主义知识分子评传》一书中评论的那样:“少年余杰的横空出世,在整个二十世纪恐怕只有五四时期的胡适先生、台湾六十年代的李敖庶几可以比拟。……在那么多德高望重、声名显赫的名流学者都不敢说真话、不敢承认常识的时候,少年余杰直言皇帝无衣当然打动了千万读者的心灵。”

我的文字带给我无数的朋友,记得有一次我应西西弗书店的邀请到贵州遵义讲学,在书店门口遇到了两位从几百里外某个煤矿赶来见我的退休工人。他们的脸上还留着艰辛劳作的痕迹,花白的头发在料峭的春风中飘拂着。他们说,他们喜爱我的文章,因为我说出了他们的心里话。书店外面下着细细的春雨,他们脚上深深的筒靴上沾满了泥土。

忽然,我想起了我的父亲,想起了我的童年,想起了我生活过的那个矿山。我想,我们的心是联结在一起的。我们都承受了苦难而不对那些暴虐的力量屈服,我们都经历了谎言的欺瞒而始终坚持说真话。

有这样的读者,我还有什么值得抱怨的呢?

有这样的读者,写作难道不是一件美好的事业吗?

我的文字也带给我阴险的敌人。还在北大的时候,一位官员就扬言要开除我,因为我“给母校抹黑”。我不知道蔡元培校长听到这样的话会有什么样的感慨。幸运的是,中文系的教授们像大树一样留给我一片绿荫,让我在困难的时刻依然能够自由地思考和写作。

二零零零千年夏天,我离开了校园;紧接着,我莫名其妙地失去了工作。在我的面前,明枪和暗箭像一幅画卷一样徐徐展开。

俄罗斯诗人曼德尔斯塔姆的妻子在《回忆录》中写到:“革命初期,在取得胜利的人中间有许多诗歌爱好者。他们是怎样兼顾这种爱好与野蛮部落的道德:如果我杀人——很好;如果我被人杀——不好的呢?”对此,俄罗斯诗人帕斯捷尔纳克解释说:“诗人与沙皇是彼此敌对的:一个带着子弹,另一个带着言辞。子弹在一瞬间取胜,而言辞则永恒地取胜。”

那段日子,雪片一样的读者来信飞向我。在互联网尚未普及的年代,手写的书信,仍然是身处不同地域的、孤独中的人们唯一的交流方式。我很乐意阅读这些来信,不是接受众人的褒扬,而是发现这个世界上,居然有那么多热爱书籍、热爱文学、热爱真理的同伴,这本身让我感到无比温暖。

在成千上万的来信中,有一封短短的来信深深打动了我。之后的故事,我都写在长篇自传体爱情小说《香草山》当中。故事的主题,不是老祖宗说的“书中自有颜如玉”,而是“心有灵犀一点通”。

遗憾的是,很多比我更加年轻的读者不相信《香草山》的情节,说这是过于美好的“成人的童话”。这只能说明他们已经老得失去了相信的能力。《香草山》确实是我和妻子之间真实发生的故事:我们的生命都因《火与冰》这本书而有了翻天覆地的改变。

罗马派驻耶路撒冷的总督彼拉多询问囚徒耶稣:真理是什么?

权势熏天的彼拉多,真诚地承认自己不知道真理是什么。在这个世界上,最可悲的事情就是,那么多不知道什么是真理的人,却没有彼拉多的那种坦白,滔滔不绝地把谬误当作真理来言说;还有那么多不知道什么是自由的“奴在心者”,明明已经被关在动物庄园里,却以自由人自居。

在写《火与冰》时,关于真理与自由,我也没有最终的答案,我只是想袒露一段追求真理和自由的心路历程。没有想到,有那么多人,早已与我同行。不过,在无边的黑暗中,若稍一喧嚣,就听不到彼此的呼吸了。

幸运的是,《火与冰》不仅带给我以爱情和爱人,更带给我以信仰。爱情如同脆弱的瓷器,人则如同浑身长满刺的刺猬。那么,爱何以成为可能?

新婚、毕业、失业、封杀、拘押……“国家的敌人”的别样生活纷至沓来,让本想过安稳日子的我们天旋地转。曾以为,像堂吉诃德那样推倒风车,前面的路便一马平川,谁知道,更大的挑战是那个无处不在的“无物之阵”。我们并没有自我相像的那么高贵和坚韧,鲁迅小说《伤逝》的情节,差一点就要在我们身上重演。

就在山重水复之际,那道光照亮我们的小屋。

没有哪个人的人生,会像童话故事里的王子和公主那样一直幸福快乐。更何况,我选择的是一条少有人走的路、一条荆棘之路。

在那些被中国的盖世太保非法软禁在家的日子里,我与妻子每天都要诵读一段圣经《约伯记》。大一时,读过俄国思想家舍斯托夫写的《在约伯的天平上》,不太懂。没有读过《约伯记》,自然读不懂《在约伯的天平上》。如今,《约伯记》中的每一句话,都像是上帝亲口对我们说的:“我躺卧的时候便说,我何时起来,黑夜就过去呢?我尽是反来复去,直到天亮。”此刻,我才理解后半生流亡异域的舍斯托夫,为何一生都在努力召唤“耶路撒冷”重新归来,他一如先知约伯一般,“在恐惧与颤栗的深渊里,向上帝呼告”。

十五年来,我屡战屡败。一步一步地,中国不可遏止地滑向法西斯的炼狱。而我,不是《火与冰》刚出版时出版商包装的“中国的李敖”,而差一点成了“中国的陈文成”。死亡与我擦肩而过,我甚至看见隐藏在黑暗最深处的死神的眼睛,也闻到死神身上那让人恶心的阴沟般的腥臭味道。我如约伯一样,如舍斯托夫一样,向上帝发出呼求。因为,我知道,若非上帝的许可,我的一根头发都不会掉下;若上帝要取走我的生命,我又岂能敝帚自珍?

上帝没有取走我的生命。上帝带领我出中国。

在《火与冰》中,有一篇并不特别显眼的文章——《流亡者》。我写到了英国的拜伦、法国的雨果、德国的海涅、俄国的赫尔岑,以及更多的流亡者。不过,我并没有设想过,我自己也会成为流亡者中的一员。

离开之前,有少许的时间挑选一批藏书,先行运到美国的友人家中。一年后,我写了一本名为《流亡者的书架》的新书。书写好以后,很久都找不到好名字。友人吴介民以《流亡者的书架》为题作序,他写道:“我揣想,以作者信仰之诚笃,文艺心灵之敏锐,他可能在书房中安置着基督受难的十字架,在深夜阅读思索,遥想其祖国大地的清寂心境中,聆听着巴哈的马太受难曲。”于是,我便以此作为书名。

不过,对我而言,“流亡”是一个太过悲情的词汇,我更愿意使用主动的“出走”,而非被动的“流亡”。我离开被共产党“自我殖民”的、全部沦陷的祖国,并不意味着失败或放弃。离开邪恶,与之保持相当的距离,有时反倒可以看出其全貌,找到其死穴。

让我感到自豪的是,《火与冰》中固然存在若干错误和疏漏,却没有一句是谎言。不是这本书决定了我的命运,而是我选择这本书作为自由之桥的奠基石。

惟愿每一位亲爱的读者,都能“因真理,得自由”。

文章来源:RFA