秦川雁塔 2018-10-25

整合焦虑与人口焦虑

第四个焦虑是整合焦虑。在经历了从苏联时期的意识形态向剧变初期的自由主义转变后,原本无争议的政治民-主-化、经济自-由-化-私-有-化以及公-民-社会发展战略,由于长时间在经济转轨的“平底锅”爬行,理想与现实之间的落差,使人们对回到共同价值的那套说辞充满疑虑和敌意,不再迷信以西化改造俄罗斯的构想,并引爆了斯拉夫主义者的反拉丁化基因。普希金那句“俄国与欧洲是格格不入的,利用他人的方式,无法种植俄罗斯的粮食”成为大众的口头禅。

历史的“断裂”和民族演进道路上的特点,使俄罗斯无论面临什么样的难题,都会被抬高成对“民族性”的挑战。一时间“文化决定论”卷土重来。在他们看来,西方的公式不适宜俄的历史经验,这块偶然飘过的浮云,从来没有与本土文化有机地融合过。

马克斯·韦伯说过,现代化实际上就是理性专业化的过程,而在俄国大地上那些浪漫、散漫惯了的人最受不得理性规划。另外俄国人习惯从外部找原因,一旦自身出了状况,拿共济会说事,以犹太人祭旗是常见的景观。

20世纪俄的四段国家制度中(君主制、资产阶级民主共和制、苏维埃制度、总统议会制)其中第二种形态最为短暂且留给人们的印象不佳。对于剧变后坎坷的前十年,有些人认为“无序民主”代表着混乱,私有化代表着“各自为政”,法制的规范和繁琐代表着“公正和真理”的缺失,公民社会代表着社会无序,城市化代表着物欲横流,市场经济不过是重复是犹太人以逐利为目的贪婪等等。

索尔仁尼琴就把剧变后的这些年称为“第三个混沌时期(前两个分别是17世纪和内战时期)”。民调显示,很多人心目中理想的模式已经从西方国家转变为沙俄时期的1913年。

提出“俄罗斯人也是欧洲人”,愿意“共建欧洲家园”却被冷落,这让俄国人很不爽。它明显感觉到自己在欧亚东西之间被拉扯,在拜占庭和斯堪的纳维亚文化的挤压下,需要打造自己主导性的特征。于是PJ重构的“国家整合理论”有意无意的又回到19世纪的“国家学派государственная школа”的立场上来。“国家学派”的代表人物卡维林(1818-1885)、奇切林(1828-1904)成为了从“历史汲取资源”的象征性代表。

该学派认为,由于自然气候和地理因素,俄罗斯平原广袤无垠、苍茫无形,鞭长莫及,一百多种民族的组合“易散不宜合”而缺乏凝聚力,因此需要强大的中央集权,强化中央政权是国家发展的需要,目的是为了战胜离心力。俄国家在民族形成中扮演着领路人的作用,国家是历史的主体和动力。

在卡维林等看来,国家是“超阶级”的机构,能够调节社会关系,只有国家强大民众才能有安全感。俄罗斯民族的惰性和爆发力并存的矛盾性、寒冷天气下短暂的“无霜期”以及幅员辽阔等特点,导致需要有一种“黏合剂”和有型的约束力。治理这样的国家只能是中央集权的国家主义制度,因为其他的统治方式都很难使上面的命令迅速下达并贯彻执行,而且还会为那些妄图使国家四分五裂的野心家活动提供土壤。

索洛维耶夫在《俄罗斯民族问题-俄罗斯与欧洲》中说:“国家性对俄国来说是必要的,没有深刻的国家思想,没有自我牺牲精神以及对政府始终如一的顺从,俄罗斯就不可能抵抗住东西方的双面夹击”。而这一套恰恰迎合了普大帝是“人民引路人”的神话。有人断言,从某种意义上说,历史的路径依赖,把所有俄国人都变成了“国家主义者”。

俄国学者非常疑惑,同样国土辽阔、民族众多、政治观点和宗教庞杂的美国没有实行中央集权,没有一个强大权力的总统,是怎样形成一致的方向和目标的?

移民国家的“美国族体”已经存在了200多年,任何外来因素都会被这个大熔炉融化掉,它已经成为一种具有共同文化的稳定实体。为什么“苏联族体”只存活了几十年就寿终正寝了呢?由于“基因学说”的兴盛,陷入“文化决定论”的俄国人便从文明类型的差异上去寻找原因,结果发现了几十条民族基因差异,便又陷入了“命定说”和“不可知论”的死胡同。

这个世界上独一无二巨型国家的“整合困境”,对新俄罗斯的民族凝聚力形成很大的挑战。经济发展饱受“国土过大”和人力资源不匹配的紧张和困扰。在这种状态下,他们格外看重民族性,于是宣扬俄民族有无可比拟的优越性,它能够摆脱放任自流的自由和欲壑难填的私欲,是为了一个整体的大目标可以牺牲“小我”的民族。他们自我安慰道,这样的民族在灾难来临时候是具有暴发性能量的。

由此也容易滋生激进主义。俄国人常说这样一句话,不是朋友就是敌人。现在的年轻人最欣赏的是民粹派宣言中那句最著名的口号:“谁不和我们站在一起,谁就是反对我们;谁反对我们,谁就是我们的敌人,而对敌人就应该用一切手段予以消灭”。

他们表示,在别的国家人们争论是为了寻找真理,在俄国人们争论是为了证明自己百分之一百的正确和击倒对手。利哈乔夫总结说,俄罗斯民族性格中“极端性”特点突出,“妥协基因欠缺,强烈、狂热、绝对、一切、全部”,这些词都可以作为集体潜意识的概括。

第五个焦虑是对人口增长的担忧。俄罗斯有11个时区,从莫斯科到符拉迪沃斯托克坐火车需要7天的时间,在苏联时期它的民用航空就具有世界上最长的航线。我们学俄语的时候,每次考试都会有这样一道题,“从某地某时出发,向不同方向飞行,抵达的时间是几点?”我遇到这种题的时候就在想,老毛子真会给自个找麻烦,为什么不像中国一样,新疆和北京设一个时区呢?

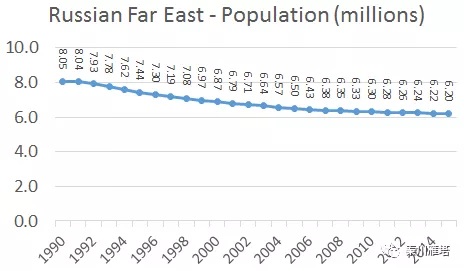

而在这么版图辽阔的土地上人烟稀少稀,人口主要都集中在乌拉尔山以西的欧俄地区。远东的总面积620万平方公里,占全俄领土的36.4%,却只有500多万人口。土地面积的大与人口的稀少形成明显反差。剧变以后两个流向:“向城市流动和向欧俄流动”,这使大城市人满为患,而北部和东部有上万个城镇遭废弃,人去楼空。当年内务部劳改营工业联合体控制了苏联资本的10-18%,这些靠强制建立起来的城市如今已经是昨日黄花。

俄远东地区人口变动趋势

俄国的自然资本与劳动资本严重地不匹配,平均每平方公里不足八个人,远东地区很多地方一平方公里还不到一人。由于酗酒和相关事故,男性死亡率是女性的四倍,女性的寿命平均比男性长15年,65岁以上的男女比例是:0·456:1,因此俄被称为是“母亲国家”、“祖母国家”。劳动人手匮缺一直困扰着历代统治者,如“国家学派”所强调的,俄国历史上的农奴制和中央集权都与人口短缺有密切的关系。

酗酒造成的社会问题众人所知,关于这方面的段子不胜枚举。俄谚说:俄国男人不是溺死于大海,而是酒杯。俄国冬季寒冷,日照时间短,抑郁症高发,酒精是最好的麻醉剂。他们为酗酒找借口说:“我们的喝酒不是出于需要,也不是因为悲伤,而是为了一种神秘的信仰”。

我们曾参加过与俄国人的工作午餐,因为下午还要继续座谈,按规定只能喝饮料不能喝酒,但是他们却在饭桌下面互相传递伏特加瓶子。俄罗斯约有250种伏特加,每年销售24.5亿升,人均18升。前两年《俄罗斯报》载,20-39岁的人中,38%有酗酒的毛病,40-59岁的人有55%经常酗酒。俄每年有70万人由于酗酒而丧生。

几乎每年PJ总统的《国情咨文》都要强调“人口问题”。劳动力负增长是老生常谈的旧话题,由于近年来出生人口减少,显得愈发严重。据估计到2050年俄罗斯的人口将从现在的1·2亿减少到1亿。学者们发出了“俄罗斯正在死亡”的呼声,民族学研究所的科兹洛夫教授提出,为了避免“俄罗斯族体死亡”政府必须要采取强硬的政治措施,以此掀起“保种运动”和“造人计划”。

媒体倡议“放假生孩子爱国运动”,有的地方甚至恢复“无子女税”。有1/3新生儿母亲是未婚女性,因为俄罗斯从来不歧视非婚生子女,只要是添丁进口都是整个社区的大喜事,陌生的俄罗斯大妈非常热心指导年轻人如何带孩子。

现在俄各地都在为减缓人口下降“支招”,PJ许诺以物质奖励刺激“二胎化”,生二胎可获得一次性奖励25万卢布,约合9200美元,同时二胎家庭每月可获得补贴335美元以及相关的住房和交通补贴,产假从3年延长到7年,恢复10个孩子以上的“英雄母亲”称号,并享有高额奖金和高额退休金。如此措施使得2015年生育率略有上升后,却在2017年再次下降。

令俄国人格外敏感的是,在阿穆尔河的另一边却有9千万人口,“中对俄实行人口扩张”这种说法在远东很有市场。远东报纸上经常可以看到这样的报道:华-人在远东聚集并以非法方式购买不动产,已经打破俄民族的结构平衡,更有耸人听闻的标题“中-国正在买下俄罗斯”、“它是远东政治的假想敌”、“我们的战略是降低对中-国的依存度”……原本互补性很强的地缘和劳动力条件,硬是在防华排华心理下被割裂开来。

众所周知,莫斯科机场歧视刁难中国游客时有发生。现在俄罗斯有100个城市有光头党团伙,全俄有约10万光头党成员,光头党犯罪逐年上升。打击不力是主要原因,强力部门对光头党欺负有色人种事件总是闭一眼睁一眼。

商贸合作中,谈好的项目被取消的例子多不胜数,即便没有遭到废约,项目落实也遥遥无期——国人都知道,与俄国人“签协议容易落实难”。

中俄早在1994年就签署了共同修建布拉戈维申斯克阿穆尔河大桥的协议,直拖到二十几年后才开工。俄683号政府令规定,不允许外国人参与商店以外的零售业,这使得大批在俄华商血本无归。

俄国冬季蔬菜奇缺价格昂贵,华人赴俄种菜本是双赢的好事,但是农地、菜地的使用总是受到“中-国人蚕食俄国论”的影响,甚至发生杀害菜农事件。俄在利用中-国劳务方面的政策始终被“中-国威胁论”所笼罩。在对华问题上,莫斯科上层与远东从来就不在一个频道上,不知是唱双簧的需要还是真的鞭长莫及?

(本文系网易新闻·网易号“各有态度”特色内容 )

———-

微信ID:qhjy_gzh