热爱自由还是热爱专制,端看你读哪种历史教科书

香港评论人陶杰在《历史,与历史教科书》一文中分析说:在“历史”(History)和“历史事实”(historical facts)之间,有时已经有点“白马非马”的意思;“历史”与“历史教科书”(history textbook),更可以是“指鹿为马”的战场。

教科书是出版社指定一些人写的。因为教科书是赚大钱的生意,有利益分配,在政治上,某教育出版社的产品,可以由一个政府的教育部向中学指定采用。譬如殖民地香港时代,英国人指定香港的名校采用老板亲国府的香港“龄记”、“人人”两家出版社的历史教科书。而亲中左派学校的中国历史教科书,一定采用商务印书馆和中华书局出版社。英国人下令现代史教到一九四五年,但这两家的教科书,一讲到太平天国、义和团,用的字眼词汇就不一样了。

陶杰认为,历史教科书如此,中国人的“历史学”,也一样不可靠,因为最早的孔子编春秋,令乱臣贼子惧。讲历史,只要说事实即可,为何强调要令乱臣贼子感到害怕呢?谁来定义何人为乱臣贼子?很明显,由孔子来定义。孔子编春秋,不是述史之简单,而是注入了他的政见。孔子是服务于权力的打工仔,孔子有他的小算盘,成王败寇,败的一方,就是乱臣贼子了。

支持陶杰文章的论点的最好论据,是“关键评论网”(香港)记者陈娉婷写的一篇题为《九零后的政治青春》的采访报道。记者成功地访问到一名二十多岁的小区干事、香港建制派政党民建联新人刘镇海(Corey)。刘镇海的核心观点是“我是爱国分子,不容民主凌驾民生”,“我对国家的感情,民族观念比较重。”他说,对港人及中国人的身分认同,皆是十分满分。他理直气壮地说:“读中史是必需,了解国家的兴衰,知道为何中国今日变成如此,自然而然,对国家有感情。……这一刻一定要共产党撑住,中国才会繁荣。”

对于刘镇海这个有趣的“爱国标本”,香港评论人卢斯达在《“怀抱天下”的中国人,是世界和平的永恒威胁》一文中评论说:“学校教的那套中史,其实很误导。因为大多数人以为‘历史’二字就记载了‘事实’,但其实不是。大多数人被‘历史’耍了一生,却不知道自己读的是演义。”换言之,读者(学生)以为自己是在真心诚意地追求真理和真相,殊不知自己正不知不觉地被洗脑和奴化。刘镇海读的历史,是共产党救国救民、为人民服务的历史,而不是共产党祸国殃民、六四屠城的历史。这样的历史读多了、读久了,就成了百分之百地爱国爱党。

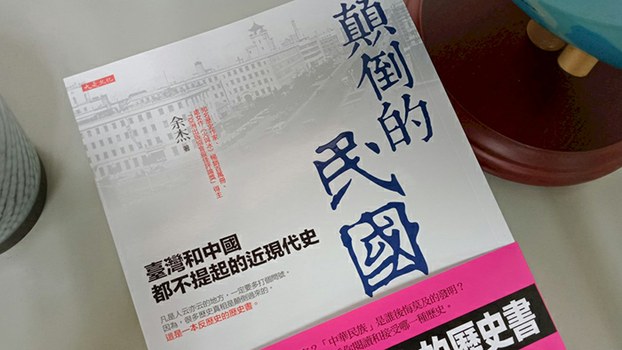

在此意义上,历史书写是一场生死攸关的灵魂争夺战。你的灵魂属于上帝,还是属于撒旦;你是一个热爱自由的人,还是一个热爱独裁的奴隶,端看你阅读和接受哪一种历史书(包括历史教科书)。所以,当我逃离中国、到了自由世界之后,立即拿起笔来写中国历史,就好像柏杨一离开火烧岛就动笔翻译《资治通鉴》、撰写《中国人史纲》。我深知,拯救身处“文化集中营”的华人的最佳方式,不是勤练武功,让自己变成蝙蝠侠、钢铁侠那样的超级英雄,而是写出具有颠覆性的历史书。

在成王败寇和大一统的历史高墙上打一个洞

中国是历史大国,历史科目在科举考试中的重要性仅次于儒家经典。但是,长期以来,中国的历史书写秉承文以载道,文史哲不分,历史为道德伦理服务,为统治者服务(所谓《资治通鉴》),它的终极目标是分辨善恶(按儒家标凖确立的善恶,而不是真正的正义),真实更在其次。卢斯达感叹说:这种由家到国,由个人修养到大帝国的构造、“关怀天下”的道德化历史观,形成完整的儒教王权的宗教。在这一套价值体系中,大一统是不证自明、不能反驳的最高真理。

国民党和共产党的近现代史书写,虽然冠以三民主义、民族主义、马列主义等新式意识形态的指导原则,但其本质上仍然是在修建一垛成王败寇、大一统、天下帝国的高墙。比如,海峡两岸的历史教科书中,孙文与陈炯明的分歧被描述成正义与邪恶、主人与叛徒的二元对立。我从小就对这一套叙述深信不疑,多年之后,才发现历史的真相原来是颠倒过来的:孙文才是刚愎自用、诡计多端、自我偶像崇拜的“未完成的独裁者”,他驱使军队制造西关惨案,遭到广州民众之唾弃;反之,陈炯明信奉民主法治、为官清正廉明、实践地方自治、深受广东人爱戴,根本不是“陈逆炯明”。

凡是人云亦云的地方,一定要多打个问号。论及中国政治和中国历史,胡适大部分时候都是清醒者,这种清醒却让他几乎每次都成为少数派。孙陈絶裂后,胡适在《努力周报》上发表文章评论说:“孙文与陈炯明的冲突是一种主张上的冲突。……孙氏使他的主张,迷了他的眼光,不惜倒行逆施以求他的目的,……远处失了全国的人心,近处失了广东的人心,孙氏还要依靠海军,用炮击广州城的话来威吓广州的人民,遂不能免这一次的失败。”

这番议论自然引来一片呵斥之声,国民党左派的《民国日报》接连发表文章,批评胡适抑孙袒陈的言论,指责陈炯明发动广州事变是叛道、悖主、犯上。胡适认同西方民主政治的规则,看到以上论述,自然莫名惊诧。他反驳说,国民党的立论“是旧道德的死尸的复活”,陈炯明的行动“是一种革命”。他进而辩解说:“我们并不是替陈炯明辩护;陈派的军人这一次赶走孙文的行动,也许有可以攻击的地方;但我们反对那些人抬出悖主、犯上、叛逆等等旧道德的死尸来做攻击陈炯明的武器。”

这也是我阐释历史资料和历史事实的基本立场:人的独立、自由和尊严是历史应当关注和弘扬的首要目标,国家、民族等宏大概念是为个人而存在,而不是相反。以此衡量,穷兵黩武的统一是一种负面价值,和平竞争的分裂是一种正面价值。中国近现代史最大的悲剧,是未能像土耳其那样正面迎接多民族的奥斯曼帝国的解体并转型为小而美的现代民族国家。清帝逊位后,无论是北京的北洋政府还是南京的国民党政府,以及以后的共产党政权,都以维持清帝国的疆土为统治合法性的重要来源,结果作茧自缚、穷于应付,陷入永远的危机之中。

不是帝王将相的家史,而是“低端人口”的生命史;不是汉族和中华民族的成功史,而是少数族裔的血泪史

戊戌变法失败之后,梁启超流亡日本,接触翻译为日文的西方史学著作,这才恍然大悟:“二十四史非史也,二十四姓之家谱而已。”

我要颠覆的正是这种“帝王将相的家谱”,而要为凡夫俗子的悲欢离合留下生命的痕迹。在太平天国动乱中,两军彼此厮杀,造成上亿人口损失。共产党的历史书将洪秀全描述为农民起义的英雄,因为毛泽东崇拜“砸破旧世界”的洪秀全;国民党的历史书则将曾国藩描述成捍卫传统的中流砥柱,因为蒋介石尊崇“立德立功立言三不朽,为师为将为相一完人”的曾国藩。然而,历史的真相是,无论洪秀全还是曾国藩,都是不亚于希特勒的大屠杀的策划者和实施者。中国的官方历史书,不会花费一个字记载死于他们之手的上亿无辜者的悲剧。

在中文世界的历史教科书及各种历史读物中,读者同样很难读到一代代“低端人口”像被蚂蚁一样扫除的历史。不是“天地不仁,以万物为刍狗”,而是中国的统治者铁石心肠,从来不顾民众死活:在光绪三年的“丁戊奇荒”中,天灾加上人祸,使北方数省损失了一千三百万人,人吃人成为常态。在中日战争期间,蒋介石和唐生智自欺欺人地宣称有能力守住南京,不作撤退计划,致使数十万溃兵和市民无处可逃,守在长江对岸的友军未接到撤退命令,向逃难同胞开枪,自相残杀,死者数万。中国人自己杀死的中国人,未必少于日本人杀死的中国人。蒋介石悍然命令工兵掘开花园口黄河大堤,张治中匆匆下令长沙焚城,造成数十万平民死于“水深火热”之中。中国人日复一日、年复一年地要求日本为侵华战争道歉,却从来不敢诚实地面对自身的幽暗历史——中国的政府,每天都在对手无寸铁的人民发动内战,二二八是大屠杀,六四同样是大屠杀。

中国的近现代史,被书写成受西方列强蚕食鲸吞、以“华人与狗”并列来百般羞辱的悲情史。然而,即便在国力最孱弱的时候,中国人也没有放弃帝国扩张的梦想与实施。左宗棠宁愿向西方银行借高利贷,也要完成媲美卫青、霍去病的“西征”,一路上毫不留情地屠杀数百万计回民、维吾尔人和其他少数族裔。在被神圣化的辛亥革命中,革命者和暴民屠杀数十万满人的历史被遮蔽了。北洋时代,徐树铮率兵北上逼迫蒙古“内附”并杀戮不服从者的历史,更被“爱国贼”们津津乐道为“维护祖国统一”。历史学者葛兆光认为,大清国势由盛而衰有三个重要原因:第一,帝国庞大疆域和复杂族群,造成控制成本过大;第二,思想文化与意识形态无法面向世界,越来越凝固和僵化;第三,归根结底,是皇权或国家权力过于集中,封杀了变革的可能性。大清如此,中华民国也是如此,表面上从帝制转型成为共和制,却不愿缩小为现代民族国家,而要继承大清遗产,标榜“五族共和”,却难以有效管理不同族群和广大疆域,难以使不同族群民众同质化并且认同一个国家。“这种棘手的问题,也许至今还仍然棘手。”

在“中华民族的伟大复兴”的旗号下,这一切杀戮都可以被原谅、可以被纵容。晚年的梁启超为当初创造出“中国”和“中华民族”等概念、将魔鬼从潘多拉的盒子中放出来而深感懊悔,可惜他再也没有能力将魔鬼抓回来、关进去了。

无需反帝,拥抱殖民,才是华族的出路

马克思主义以及形形色色的左派思想传入中国之后,“反帝”成为中国近现代史叙事的主流。然而,“反帝”只是独裁者和野心家对民众实施集体催眠的工具,在“反帝”的口号之下,催眠者所有的暴行都被合理化、合法化且迅速遗忘。二二八屠杀变成了清除居心叵测的“皇民”的正义行动,六四屠杀变成了消灭“亡我之心不死”的西方帝国主义走狗的必要措施。

我们的脑袋和心灵被豆渣和杂草充满,像是武侠小说中被点了穴道不能动弹的牺牲品;我们是受害者,却又自愿去充当加害者。我们真的以为“鸦片战争”是为了鸦片的战争,而不知道它原来是一场“自由贸易”的战争,自由贸易、法治、人权的观念,是英国通过战争的手段强迫清帝国接受的,受益者是清帝国的普通民众;我们真的以为孙文是中华民国“国父”,而不知道武昌起义跟孙文毫无关系,南京临时政府并不具备北美独立战争期间“大陆会议”的合法性——相反,袁世凯才是如假包换的中华民国“国父”,其推动现代化的功勋让孙文望尘莫及;我们真的以为蒋介石有“运筹帷幄之中,决胜千里之外”的本领,却不知道北伐不是蒋介石打赢的,而是指挥蒋介石的苏俄名将加伦将军(布柳赫尔元帅)等人打赢的;我们真的以为是共产党打败国民党,迫使国民党逃到台湾,却不知道是苏联的东亚战略骗过和胜过美国,左倾的罗斯福轻信斯大林,放任东欧和中国成为苏联的盘中餐。

如果我们了解了真实的中国近现代史,就不会对诺贝尔和平奖得主刘晓波“中国做三百年殖民地才能实现现代化”的说法感到惊世骇俗、石破天惊。当左宗棠的军队在所谓的新疆(也就是新占领并打造的奴隶集中营)大肆杀戮时,偏偏是俄国驻伊犁使馆的外交官出面制止。俄国只是一个处于西方边缘的半西化国家,尚且看不下去清帝国更野蛮的屠杀。在清末以来无休止的内乱中,最聪明的中国人大都选择住在租界中,包括政客孙文和周恩来、知识分子鲁迅和邹韬奋,口头上最爱国,身体偏偏爱租界。当初选择住进租界的中国人,跟今天移民西方国家的中国人一样,都是用脚投票,诉诸于趋利避害之本能,无可厚非。对帝国主义和殖民主义抱有好感的李鸿章、袁世凯、汪精卫、周作人,都不是汉奸,不应该落得千夫所指的下场。若他们身在日本,就是带领日本脱亚入欧的明治维新的英雄。所谓“拥抱殖民”,就是让中国融入普世价值和条约体系,进而像日本那样成为西方世界、文明国家之一员——这个过程,中国至今尚未完成;曾被荷兰和日本先后殖民近百年的台湾完成了一半;而被英国殖民百年的香港同样完成了一半,却又被中国拖回那片鳄鱼潭之中。

如果你从小读国民党、共产党、左派炮制的历史书,你会成为什么样的人呢?你会成为被吆尸人驱赶的僵尸。中国旅德流亡作家廖亦武写过一本关于吆尸人的小说,那是关于中国这个“必须分裂的帝国”的隐喻:共产党和国民党的历史书就如同“蛊”,中了“蛊”的人就会变成丧尸,丧尸咬到活人,活人立即变成下一具丧尸,如此这般,丧尸的数量几何级地扩散。于是,吆尸人赶着千万具丧尸出征,尸海战术,无往不胜:屠杀西方宣教士和中国基督徒的义和团,在淮海战役(徐蚌会战)中帮助共产党运粮食弹药的农民,在朝鲜战争战场上身穿薄薄单衣发起不怕死的冲锋的解放军士兵,在文革中挥舞毛泽东红宝书的红卫兵,以及今天“出征”蔡英文脸书的中国“帝吧”小粉红……你愿意成为他们中的一员吗?

中国的近现代史需要推倒重写。对我来说,重写中国近现代史,与其说是要实现司马迁所说“穷天人之际,成一家之言”的雄心,不如说是要努力普及高中生应当知道的常识:无需反帝,拥抱殖民,脱亚入欧,全盘西化,才是中国这个东亚大陆文明和秩序的“洼地”惟一的出路。

如果你想要“因真相,得自由”,不妨翻开这本书。你不必同意书中每一个章节、每一个观点,但我盼望作为读者的你,由此开启一趟通往自由的旅途。

来源:RFA