西方的宪政法学思想总是一再通过对罗马法的追溯而明晰其公民权利、法律与自由权利的关系,以及国家权力因为其来源所规定而必须受到限制等基本的理念,比如哈耶克所说:

(《十二铜表法》)构成了罗马共和国的自由的基础。这些法律中的第一部公法便规定:“不能授予私人以特权或颁布偏利于某些私人的法规,而侵害其他人,因为这与适用于所有公民的法律背道而驰;这种适用于所有公民的法律,任何人,不论其地位如何,都有权运用之。”这一规定提出了一个基本观念。而正是根据这个基本观念,逐渐形成了第一个充分发展的私法体系。当然,此一形成过程与普通法的发展过程极为相似……自由罗马的法律精神,主要是通过后来在17世纪拉丁复兴运动期间重新具有影响力的古罗马历史家和演说家的著述而传给我们的。

(哈耶克:《自由秩序原理》)

这种对古代法学资源的积极追溯和借助,恰恰与黄宗羲对年深日久的“非法之法”之切肤之痛,与严复、梁启超等中国近代以来思想家对本土法律传统专制性的严厉批判形成对照。

公元前536年,中国东周春秋时期,郑国执政子产将国家法律以条文的形式铸在青铜鼎上,向天下公布。这是中国历史上第一次公布成文法的活动,史称“铸刑书”。

成文法的公布,意味着“刑不可知,则威不可测”的法律秘密状态的结束,瓦解了过去“议事以制”的贵族专制体制,而代之以按照法规条例定罪量刑的方式。自此以后,法律的公开遂成定制。作为第一个公布成文法的君主,子产为中国古代法制的发展和观念的更新作出了不可磨灭的贡献。

遗憾的是,中国古代法律在公布成文法形式上虽然走在西方前面,但在内容上却落在后面了。

公元前451年,与东方中国春秋时期公布成文法的活动跨越时空相呼应,西方的古罗马也进行了一场同样的活动。国家的法律被刻在罗马广场的铜牌上公之于众,总共刻了12块铜表,所以被称为《12铜表法》。它是罗马第一部成文法。

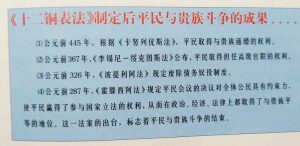

子产铸刑书,是新兴地主阶级与奴隶主贵族阶级斗争的结果。而《12铜表法》的诞生,是罗马平民与贵族斗争的辉煌成果。

公元前510年,罗马结束了王政时代,进入共和国时期。但贵族组成的元老院以至高无上的特权控制了国家重大事务的投票权,平民和贵族的矛盾非常尖锐。公元前494年的一天,众多平民组成一支浩大的武装队伍离开罗马,声称要去建立一个属于自己的城市,永不再返回罗马。于是元老院马上派代表找平民谈判,结果迫使贵族承认由平民会议选出来的“保民官”制度。保民官是平民利益的保护人,人身自由不可侵犯,他们直接对平民会议负责,不受执政官或元老院管辖。贵族或官吏对任何平民采取危害行为,保民官都有权加以阻止。后来,保民官的权力还发展到对政府的法令和元老院的决议拥有否决权。只要保民官说一声“veto”(拉丁语“我禁止”),这个法令或决议就不能够被通过。

同时期的中国,吴越两国争霸,越国战败,国王勾践成了阶下囚。难以想像此时中国会有“保民官”保护广大人民的生命财产不受损害。

保民官的设立,是罗马平民反对贵族斗争的一大胜利,然而司法大权还是把持在贵族手中。当时罗马使用的是不成文的习惯法,含义模糊,缺乏准确性。解释法律的权力又掌握在贵族法官手中,遇有争讼,他们就任意解释,肆意枉法。公元前462年,保民官特兰提留士向元老院提议编撰成文法,但遭到贵族反对。平民坚持斗争,此后连续八年,每年都选举特兰提留士担任保民官之职。到公元前454年,经过平民不懈努力,贵族终于让步,同意制定并公布成文法。公元前451年制定了法律十表,公布于罗马广场。次年又制定两表,作为补充,这就是《12铜表法》。

它的主要特点有:

一、《12铜表法》包括民法、刑法、诉讼法和宗教法规,而又以民法为主。这是西方法律区别于以刑法为主的中华法系的一个显著特征。

二、《12铜表法》的公布,从形式上说,使贵族法官难以任意解释法律,对平民有益;从内容上说,对平民也有利。比如它规定在民事方面,平民和贵族享有平等的地位和权利;规定借货的年息不得高于8.33%,以限制高利贷盘剥。在诉讼程序上,规定对被告人的传讯、拘捕和审判必须依照法定的程序进行,任何人未经审判,不得被处死,等等。

这个时期是中国春秋晚期,值得史书记载的大事是晋国大夫赵氏、魏氏、韩氏同灭智氏。东周各诸侯国平民唯唯诺诺,被统治者颐指气使,哪里会像罗马平民那样争取什么立法权利。尽管郑国在近百年前已有成文法公之于众,但在内容上无法与罗马的《12铜表法》相比。

在西方的法律文化中,权力有限性传统的另一成因在于:与中国大一统的皇权政体不同,西方中世纪那种将法律“转变为有无限活力和影响的一种神学概念”的意愿,在客观上受到社会结构的限制。由于封建制的分割以及教会、领主、王权、城市之间的相互分立和制约,使得封建法、领主法、公教法、自治城市法、商人法等众多不同的法律系统同时并存,相互制约。因而任何一个法律系统都不可能像传统中国政治和法律那样,笼罩亿万子民的一切而使其“无所逃于天地之间”。相反,在中世纪的西方,人们却可以经常利用不同的法律体系之间的分立而尽可能地维护自己的利益。例如,在沿袭罗马法的基础上,“中世纪商人争取一种由他们自己制定、为他们在城镇和各地每年每季集市上专用的法律”;人们甚至有权在十分宽泛的范围内选择最利于自己的法律环境:

在西方的法律文化中,权力有限性传统的另一成因在于:与中国大一统的皇权政体不同,西方中世纪那种将法律“转变为有无限活力和影响的一种神学概念”的意愿,在客观上受到社会结构的限制。由于封建制的分割以及教会、领主、王权、城市之间的相互分立和制约,使得封建法、领主法、公教法、自治城市法、商人法等众多不同的法律系统同时并存,相互制约。因而任何一个法律系统都不可能像传统中国政治和法律那样,笼罩亿万子民的一切而使其“无所逃于天地之间”。相反,在中世纪的西方,人们却可以经常利用不同的法律体系之间的分立而尽可能地维护自己的利益。例如,在沿袭罗马法的基础上,“中世纪商人争取一种由他们自己制定、为他们在城镇和各地每年每季集市上专用的法律”;人们甚至有权在十分宽泛的范围内选择最利于自己的法律环境:

1448年有一个来自格拉斯(今法国南部)名叫奥吉耶的杂货商,希望向尼斯地方一个商人购进一批货物。他同意如果因合同涉讼,可诉请以下法庭裁判:艾克斯账务审议厅(一家王家法庭);巴黎小城堡法院;格拉斯的市属法庭;马赛的商人法庭;教皇及教廷议事厅法庭;尼斯公爵直辖市法庭。这些法庭中的每一个法庭都可能要按照一种不同的法律来审理该项贸易……

这对于中世纪后期开始的国民通过法律而明晰权利与义务的关系,以及后来确立分权制衡的宪政体系,当然具有重要的意义。而相比之下,对于羁身于“普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”体制中的中国臣民来说,这样的选择权利和选择空间当然是绝对不可想像的。

公元1448年,一个法国商人如果要打官司,他周围有六个法院或法庭可以由他选择。而这一年中国在明英宗的统治下,如果广东的瑶族人能生活在这样的法律环境下,也不至于揭竿而起,举行声势浩大的起义了。

(三)

上面的许多话,其实都是为了说明黄宗羲所谓“非法之法”是在什么样的政体中才得以产生并日益膨胀的。有了这样的说明,也就可以更清楚“非法之法”与宪政之法的区别究竟在哪里。法律史说明,中国的法制虽然在宋明以后就达到了“一事之小,一罪之微,皆先有法以待之”那样极其发达严密的程度,但是却恰恰因此而愈加与宪政的法律原则背道而驰:

法治是一个在英国和美国广泛使用的术语,它的含义也常常是变动不居的。其多种含义中的一个共同标准,包含禁止政府的独断专横和公民与国家关系中“合理性”的高度保障等。命令的发布以及强制的实行都须以公布的法律为基础。因而法治的程序方面(在美国宪法中规定为“正当程序”)便是对该原则的强有力保障。

(【美】埃尔曼《比较法律文化》)

以“禁止政府的独断专横”、保障公民权利不受不法侵害这一宪政的核心准则为对照,威权社会中“非法之法”的本质就更加显露无遗。我们先来看一则黄宗羲那个时代的典型案例:

1527年,明朝嘉靖皇帝怀疑众大臣借“李福达案”陷害自己的宠臣郭勋并进而质疑自己的权威,于是下令将此案由地方衙门移送京师,由刑部、大理寺和都察院三法司会审(明代定制:重大刑狱由上述三部门首长会审);然而他对会审的结果依然不满意,于是再次下令,改组三法司,另派完全依附于自己的三名新贵负责审理此案。具体的任免是:由礼部侍郎(礼部副长官)桂萼取代原刑部尚书(刑部长官)颜颐寿而统领刑部,以兵部侍郎张璁代理都察院,以少詹事方献夫代理大理寺。同时,将被免职的三位原司法首脑全都逮捕问罪。张璁、桂萼等人素来被颜颐寿看不起,于是这次新贵们正好借机报复。他们用“拶指”的酷刑折磨颜颐寿,并笑着问他:“现在你服输了没有?”堂堂刑部尚书颜颐寿不胜毒刑,只好拼命磕头求饶哀告:“爷爷饶我!”此事很快传遍京城,于是当时市井间流行的政治民谣《十可笑》中就有一条是“侍郎拶得尚书叫”,意思是品级低下的官员只因有了皇帝撑腰,就可以将国家最高法官用酷刑折磨得哀号不已。

李福达案的结局是:所有原来参与审理此案或者心存异议的官员一律被免职并获重罪,同时得出了与原先完全相反的审判结果;又因为这个终审完全符合了嘉靖皇帝的心意,所以他大为欢喜,立即擢升张璁为相(明初废丞相制以后,大学士被习称为丞相),并统领都察院。同时将此案的审理过程汇编成书,作为以后的司法典则。从此以后,嘉靖皇帝不仅动辄拋开国家常规司法机构,通过身边的太监直接下达对许多案件的终审判令(“出中旨定狱”),而且对于包括刑部侍郎、大理寺卿等国家司法高官在内的群臣,一直沿用对待颜颐寿等人的前例而“待之如奴隶”,甚至刑讯致死!

这个案例从立案的目的,仅凭最高统治者个人的好恶即骤兴大狱的极端专横性,到为了屈从最高统治者的意志而一再更改审理程序,再到为了惩治法官的稍存己见即对他们加以重罪酷刑等等一切环节,都具有“非法之法”的典型特征。由此体现出威权者是如何视法律如孤雏腐鼠和随意捏弄的玩物。而如果与宪政原则相比较,则二者的区别犹为突出——比如英国法学家A.V.戴西在《宪法学导论》中说:“法治意味着普通法律的绝对至高或优越地位;它和任意权力之影响相反,并排除政府特权或广泛裁量权的任意性之存在。”所以,英美法系为了体现法律面前人人平等而强调:“涉及政府以及行政机构的诉讼如果不由‘普通’法院审理,那么法治原则本身也就受到了破坏。”

下面不妨举出一个英国法律史上的事例,作为上述“嘉靖丁亥大狱”的真切对比。1608年,当英国国王詹姆斯一世意欲亲自判案时,法官们集体表示反对,理由是:“诉讼只能由法院单独作出裁决。”詹姆斯一世依然固执己见,认为既然法律基于理性而自己与法官一样是具有理性的人,那么由他进行司法审判就是合理的。针对国王的这个说法,大法官柯克告诉国王:“的确,上帝赋予陛下丰富的知识和非凡的天资,但是陛下对英格兰王国的法律并不精通。涉及陛下臣民的生命、继承、动产或不动产的诉讼并不是依自然理性来决断的,而是依人为理性和法律的判断来决断的。法律乃是一门艺术,一个人只有经过长期的学习和实践,才能获得对它的认知。”而当詹姆斯一世指责柯克对国王权威的质疑将构成叛国罪的时候,柯克的回答却异常坚定:“国王在万人之上,但是却在上帝和法律之下!”

同样是在四百多年前,直面王权威势的英国法官听做的,是对独立司法程序的恪守和对法律崇高地位的捍卫;而在嘉靖皇帝派来的宠臣脚下,中国最高法官却在为哀求饶命以头抢地,这二者之间的天地差别应该是让今人都感到吃惊的吧。

是的。上述二者确实是天地之差。但是要看到詹姆斯一世之所以不能像嘉靖皇帝那样为所欲为,那是因为早在三百多年前,英国的“大宪章”就已经将王权初步限制在法律的筐箧之中了。而英国民众有“大宪章”作为护身符,亦可安居乐业,岁月静好。

是的。上述二者确实是天地之差。但是要看到詹姆斯一世之所以不能像嘉靖皇帝那样为所欲为,那是因为早在三百多年前,英国的“大宪章”就已经将王权初步限制在法律的筐箧之中了。而英国民众有“大宪章”作为护身符,亦可安居乐业,岁月静好。

“大宪章”第38条规定了关于司法公正和法治的条款:没有可信证据,不能使任何人经受审判。第45条规定,所任命法官、治安官、郡长和执行吏必须熟知法律。第39条规定:“任何自由民,如未经同侪(地位相当的人)的合法审判,或经国法判决,皆不得被逮捕、监禁、没收财产、剥夺法律保护权、流放或加以任何其他损害。”这一条款成为现代英国和美国“保证人生而自由”的宪法概念的基础。

“大宪章”第12条的内容是:如果国王被俘需要赎金,如果国王为长子举行授爵仪式需要花钱,如果国王为长女出嫁准备嫁妆需要费用,在这三种情况下,国王可以向他的直属附庸征收适当的援助金。除此而外,未经全国公意许可,国王将不得征收任何免服兵役税和援助金。

“大宪章”第61条还明确规定保障“大宪章”得以落实的监督性条款:贵族须推选出25位代表,监督“大宪章”的落实。如果其中有四人发现国王违约,即可向国王指出,要求其改正。国王须在40天内改正。如果国王没有改正,这25位代表即可联合全国人民,以一切方法向国王施以抑制与压力,诸如夺取王室城堡、土地与财产,以及他们认为合理的其他方式,但不能伤害国王及其家眷。这一条实际上赋予了在国王“违章”造成对国民的伤害的情况下,国民推翻国王的权利的正当性。

与中华文明相比,英国是文明发展较晚的国家。但应该注意,由于外族统治的时间较长和统治者的不断更换,使得英国的政治文化具有一定的开放性。一方面,外来统治者会带来一些其民族文明进步的理念。比如在盎格鲁——撒克逊人统治英格兰时期,他们把部落社会的选举产生首领、重大问题由民众大会决定这样的做法运用到对英格兰的治理中。这样包括国家首脑的产生都已有民主选举的路径。另一方面,这种治理方式对民众肯定有启迪作用,他们不会唯统治者马首是瞻,同时还会本能地对统治者有一种排拒和防范心理。这种心理会对统治者造成精神层面的压力和牵制,使他们有所顾忌,不敢轻易造次行事。这就是说,一个国家有何等素质的民众,就会有何等水准的政府,民众的心态必然会影响统治者的心态和行为。所以今天看来,“大宪章”在英国的产生并不令人感到突兀。因为回顾历史,早在“大宪章”签署之前,英国就有了初步的民主传统,这种传统构成了对极权专制很有作用的阻碍和警戒。尽管在有了“大宪章”之后,君主权力扩张的企图也曾有所抬头,并激起英国广大民众的抗争,导致流血。如在1649年把违约的国王查理一世送上了断头台。这种血的警戒迫使以后的国王不再敢逾越权力,最终使整个国家的治理回归到“大宪章”设计的框架中。

反观中华泱泱大国,从“大宪章”产生的南宋时期到现在,何曾有过类似的框架并付诸笃行?

(未完待续)

荀路2020年2月4日