在世人看来,一种规则只要是经过官方的制定和认可,就算是法律了。这时,无论这种规则如何令人反感令人痛恨,它都不会失去法律法规的资格。这种说法的意思就是:这样人们才能有一种标准衡量什么规则可以称为法律,也能用这一标准在法律行为和非法律行为之间画一条界线,虽然这一标准并不包含我们喜欢或厌恶的价值判断。

这一说法乍看起来不无道理,18世纪英国功利主义法学大师边沁曾对这种说法大加赞赏,以至于他的学生奥斯丁毫不犹豫地宣称“恶法亦法”(邪恶的法律也是法律)。然而,另有一些头脑清醒的西方法律界人士针锋相对,认为法律应该是正义的化身,邪恶的东西根本不能成为法律,哪怕它是官方制定的。所以,第二次世界大战结束后,西方一些法院在审理与纳粹德国法律有关的案件时,就把这种观点作为具有“喜恶价值”的新标准,将纳粹德国的法律划在法律范围之外。

有一个案例:1945年春,德国法西斯面临灭亡。一名纳粹盖世太保分子仍然穷凶极恶地追杀犹太人。有一天,有人告密,他获悉一对德国夫妇在家里藏了一名犹太人,便带着几名手下赶去抓捕。当他们赶到时,那对夫妇正准备和犹太人外出躲藏。但这时住宅前门已被纳粹分子围住了。丈夫见状从后门逃跑,盖世太保举枪射击,将他打死。妻子和犹太人则被押送到集中营。没过多久,德国宣布无条件投降。这名妻子获得了自由,但丈夫的死使她悲痛欲绝。

1951年,德国联邦最高法院开始审理各类与战犯有关的案件。那位妻子走进了法院,状告盖世太保分子犯有故意杀人罪。可是在法庭上,那个盖世太保说他当时杀人是按照法律执行公务。他还将1945年初德国国会通过的一个紧急法令搬出来,说明自己杀人的法律理由。该法令写道:“每个德国武装人员,对各类逃犯负有不经审判即射杀之义务。”他向死者的妻子表示歉意,但否认犯有杀人罪。

显然,如果承认纳粹德国的法令是法律,那么案件的审判将是十分困难的。于是,德国联邦最高法院首先从“法律的名分”入手,否认纳粹时期德国的法令是法律。法院称,那些法令与人类最基本的正义相悖,根本不能成为任何行为的法律理由,任何有良知的人都不会执行这样的法令。盖世太保分子的辩解理由就这样被驳回了。

在西方社会,人们既可以听到“法律就是正义”的说法,也可以听到“正义就是法律”的说法。这就表明西方人是把正义作为法律资格的尺度标准的。这种观念表达了西方一个深层的文化心态:法律和正义完全就是一个事物的两个方面,须臾不可分离。

但是,也有许多人对此有不同看法,他们一方面希望法律是“神圣的”,“恶法非法”,另一方面又希望法律可以摆脱价值判断的干扰。可是,法律能否摆脱价值判断干扰,这是一个非常理想但常常又是可望不可及的理想。让我们再拿纳粹德国来说这个事吧。

2004年第四期的《读书》杂志发表了一篇名为《法官缘何如此恐怖》的文章。此文比较详细地阐述了德国法官在纳粹时期是如何践行恶法而变得令人恐怖的经过。现在我给大家转录评论如下:

(一)

1947年,在二战后纽伦堡的废墟上,由美国独家主持的审判纳粹时期德国司法官员的法庭开庭。当诸多第三帝国的司法官员站在被告席上时,一个问题定然困扰着人们:法官缘何如此恐怖?

曾经身披法袍,手握法槌,头顶法学专家、学者等高贵头衔,面相庄严的前法官们,大约谁也不曾高举火炬行进在“帝国水晶之夜”,亲手残杀犹太人,砸碎犹太商店的玻璃橱窗,焚烧犹太教堂和“邪恶思想”的书籍;也未必亲自启动“洗浴室”的毒气装置毒杀妇孺;或者扣动扳机,射杀手无寸铁的平民;更未必身着军装,脚登马靴,手执佩剑,践踏过被侵略的国土——即使成了被告,那一脸的神圣和不屑,只会让人生出对司法的敬畏,却实在难以联想到“恐怖”这个可怕的词语。然而,在德国法学家英戈。穆勒的《恐怖的法官——纳粹时期的司法》(中国政法大学出版社2000年出版)一书中,却分明记载了如下事实:正是他们,在经过严谨、缜密且富于逻辑性的“法理论证”之后,催生了臭名昭著的“纽伦堡法”,使反犹排犹的条顿剑得以从司法的剑鞘中抽出;也正是他们,端坐在国民法院、特别法院、党卫军警察法院、军事法院之上,挥动法槌,将成千上方“玷污种族”的犹太人和“社会渣滓”驱赶进集中营,接受死亡的“洗礼”;同样是他们,为了保证“德国种族的完美性”,作出惨无人道的判决,对智能低下者强制性绝育,令残疾人、精神病患者在“安乐”中死亡;还是他们,把无数反战的平民甚至德国军人送到绞刑架下,以鲜血润滑着第三帝国的战争机器……是的,从这些司法官员白皙的手上,的确看不到一丝血迹,但谁又能说,在被毁灭的600万犹太人的尸骸旁,在被虐杀的20万“不值得活的生命”的坟冢前,乃至在被整个战争屠戮的5500万生灵的周围,除了游荡着希特勒死神般的身影外,就没有抖动着这些司法官员们恐怖的黑袍?!由此本应由希特勒占据的被告位置,如今由他们来填补,的确是合乎逻辑的。可是人们依然要追问:这些法官缘何如此恐怖?

对此,《恐怖的法官——纳粹时期的司法》似乎已经给出了一些答案,其“探究了第三帝国时期德国司法系统(尤其是法院)对纳粹罪行所应承担的责任,进而从反面论证了司法独立、法官独立、罪刑法定、无罪推定等基本司法原则和正当司法程序对于一个法治国家的必要性”。不过,既然是“从反面论证”,那么,英戈。穆勒下笔的着力点就在于揭露真相,将法官们的恐怖事实曝光于世人面前,至于法官缘何如此恐怖的更多答案则留给了每一位读者。于是,就在纷繁复杂的事实中,我们有了充裕的思考空间,也有了伸手触及更多答案的可能。

希特勒上台后,德国由纳粹党统治,实行的是国家社会主义体制,它的社会形态是极权主义的,最终目标在于鼓励个人属于国家,实际上为党和领袖所控制。这个政权最大的特点就是谎言和暴力交替施用,本质是种族主义、反基督教和反人道主义。它对全体人民进行或明或暗的监控,对舆论进行全面控制,使整个社会没有任何独立的组织和其他压力集团存在。不需要法律程序,随时随地就把敢于批评纳粹党和政府的人送进监牢或集中营。在这样一个专制独裁、黑暗恐怖,没有人权、自由的国家,德国的司法界如果不助纣为虐,岂不是咄咄怪事?

希特勒上台后,德国由纳粹党统治,实行的是国家社会主义体制,它的社会形态是极权主义的,最终目标在于鼓励个人属于国家,实际上为党和领袖所控制。这个政权最大的特点就是谎言和暴力交替施用,本质是种族主义、反基督教和反人道主义。它对全体人民进行或明或暗的监控,对舆论进行全面控制,使整个社会没有任何独立的组织和其他压力集团存在。不需要法律程序,随时随地就把敢于批评纳粹党和政府的人送进监牢或集中营。在这样一个专制独裁、黑暗恐怖,没有人权、自由的国家,德国的司法界如果不助纣为虐,岂不是咄咄怪事?

这个怪胎是怎么形成的呢?

(二)

在英戈·穆勒的笔下,有几个数字颇值得玩味。1933年10月,在莱比锡举行的德国法官第一次全国代表大会期间,最高法院的门前呈现出一个壮观的场面:一万名法官举起右臂行纳粹礼,在“嗨!希特勒”的声浪中,“以德国人民的精神起誓”,将希特勒“作为德国法官终生追随的元首”;而在战后清除占领区法院体系里的纳粹分子的过程中,盟军发现面对着的居然是一个不可能的任务——“在威斯特伐里亚,有93%的法院工作人员为纳粹党或其所属组织成员。在巴姆堡上诉法院辖区内,309名司法人员中的302人为前纳粹党员。而在希维恩伏特即决法庭,该比例则高达百分之百。在英国占领区内的美国辖区,美国人总共只找到两名称得上完全与纳粹无染的法官”,以至于“简单化的非纳粹化措施将使所有的德国法庭永远关闭”。这些惊人的数字构成了一幅可怕的图景:倘若将德国纳粹时期的司法体系拟制为一个人,那么,指挥它庞大身躯的则是一颗长满纳粹毒瘤的头颅——只听命于希特勒及其纳粹主义的头颅。

司法体系是良善还是邪恶,端赖于是否具有公平正义的灵魂,而这一灵魂只能安顿在一颗仅仅遵从法律,没有任何力量可以干涉,具有司法自主意识,亦即司法独立的健全头颅之中。一个简单的道理是,尽管司法的独立并非绝对等同于司法的公正,但司法的公正却只能在司法独立中存活和生长。睿智的德意志民族早已认识到这一点。1887年,“法官独立”写进了德国的《法院组织法》中;1919年,由德国人创制的,被世人视为20世纪最民主、最自由的宪法即“魏玛宪法”中,“司法独立”则成了一个重要的原则。而司法独立的要旨,不仅仅体现于司法体系服从法律的唯一性——这只是司法独立的一个面——另一个面,即司法体系对于外界力量的排斥更为重要。很难想像,一颗失去自主意志的头颅,听凭他人的操控居然可以让自己的双脚正常行走。正因为如此,有德国学者在论及司法的独立性时,曾归结为:整个司法体系都应当独立于国家和社会间的各种势力,独立于上级官署,独立于政府,独立于议会,独立于政党,独立于新闻舆论,独立于国民时尚与时好,独立于自我偏好、偏见和激情。也就是说,有这诸多方面的独立,司法体系才会保有健全的头颅;而换一个角度看,其中任何一个方面的不能独立,都可以成为独裁专制力量砍去这颗健全头颅的利器。过往的历史验证了这一点,在纳粹德国,同样验证了这一点。只不过较为独特的是,希特勒的“斩首”行动是颇为轻松惬意的。因为即使在魏玛共和国时期,一颗健全的头颅就没有从德国的司法体系中长出,纳粹化的司法官员们早已以令人惊异的自觉和“独立”的姿态——独立于宪法原则之外,独立于法律之外——蝇集于纳粹主义的旗帜下,背弃司法独立,像弥散的毒瘤一样,吞噬了一个正常司法体系只遵从于法律的司法自主意志。

说起反思历史,围绕着纳粹德国的兴亡,各种研究可以说已是洋洋大观,汗牛充栋。现在,上面所阐述的纳粹德国时期司法体系的整体堕落,向我们提出了这样一个问题:在极权体制下,难道所有的知识分子都是在高压之下向领袖臣服的吗?如果不是,知识分子为何轻而易举就失去了他们的理智的头脑,而向一些甚至充满流氓无赖习性的所谓领袖认同呢?

说起反思历史,围绕着纳粹德国的兴亡,各种研究可以说已是洋洋大观,汗牛充栋。现在,上面所阐述的纳粹德国时期司法体系的整体堕落,向我们提出了这样一个问题:在极权体制下,难道所有的知识分子都是在高压之下向领袖臣服的吗?如果不是,知识分子为何轻而易举就失去了他们的理智的头脑,而向一些甚至充满流氓无赖习性的所谓领袖认同呢?

据有关资料统计,纳粹上台前后,公开加入纳粹党的有名望的德国学者有近百人,其中包括两位诺贝尔奖获得者。他们之中有声名显赫的人文学者和科技学者。这里特别要指出的是,当年的众多法学家纷纷着书立说,从法理上为第三帝国权威和纳粹领袖权威的合法性进行了辩护,诸如:

公法学专家C.施密特在其《宪法的保护者》中呼吁用政治取代法律,用人治代替法治;类似的公法学家还有佛斯特霍夫及其《极权国家》(1934),科尔洛伊特及其《德国领袖国家》(1934),克吕格及其《领袖与领导》(1934),霍恩及其《宪法中的领袖概念》(1935)。

此外,还有一批私法学家也在摇旗呐喊,甘愿为虎作伥,他们是:K.艾克哈德、G.达姆、H.亨克尔、H.朗格、K.拉伦茨、K.米夏利斯、P.里德布施、W.西贝尔特、H.蒂默、F.维阿克尔以及H.沃尔丁格等。

这里将德国法学大咖C.施密特作为典型介绍一下。首先是因为他在世界政治哲学史上的特殊地位;其次是因为他与纳粹之间的复杂关系,尽管他声称他所主张的“国家社会主义”和希特勒的主张有所不同;最后关键的一点,则是因为他代表了相当一批与纳粹意识形态高度认同的知识分子,他们被称之为“忠诚派”。

施密特于1933年5月1日加入纳粹党。此时,他刚刚出任科隆大学法学系教授。他曾写道:“我是在4月底向科隆地方党组织递交的申请。当时人很多,排了很长的队。我和其他人一样填表登记。”

施密特入党不仅时间比较早,态度也比较积极。事实上,早在纳粹上台之前,他就曾在理论上大造舆论,为纳粹获取政权的合法性提供理论依据。他主张用领袖保护乃至代替宪法,用政治奠定法律。纳粹上台后,他与纳粹领袖戈林建立了深厚的交情,并应邀担任了“纳粹高校联盟法学支部”的负责人,并参与起草了一些纳粹德国的重要法律。因此,他被认为是“纳粹帝国的桂冠法学家”。

纳粹灭亡后,施密特被押解到纽伦堡接受审判。在审讯过程中,他坚决否认在当时有“过失行为”,还不无委屈地说他的主张其实并没有获得纳粹的赞同。看来,施密特加入纳粹的深刻动机,除了想认可现政权之外,还想对现政权有所影响。可惜,他的一片好心没有得到好报。希特勒对他的一些建言没有好感,甚至有些厌恶。1936年,施密特被列为批判对象,幸亏好友戈林出手相助,才使他免遭一劫。

如果说,在组织上成为纳粹党徒,或者在情感上成为希特勒的拥趸,仅仅是德国司法官员们自觉纳粹化在外观上或形式上的一种表现,那么,以一个个具体的司法运作,将宪法和法律撕开大大小小的口子,直至粉碎,最终将整个司法体系置于希特勒的意志之下,成为一台只听命于纳粹的司法机器,这毫无疑问就是他们背弃司法独立的实质。

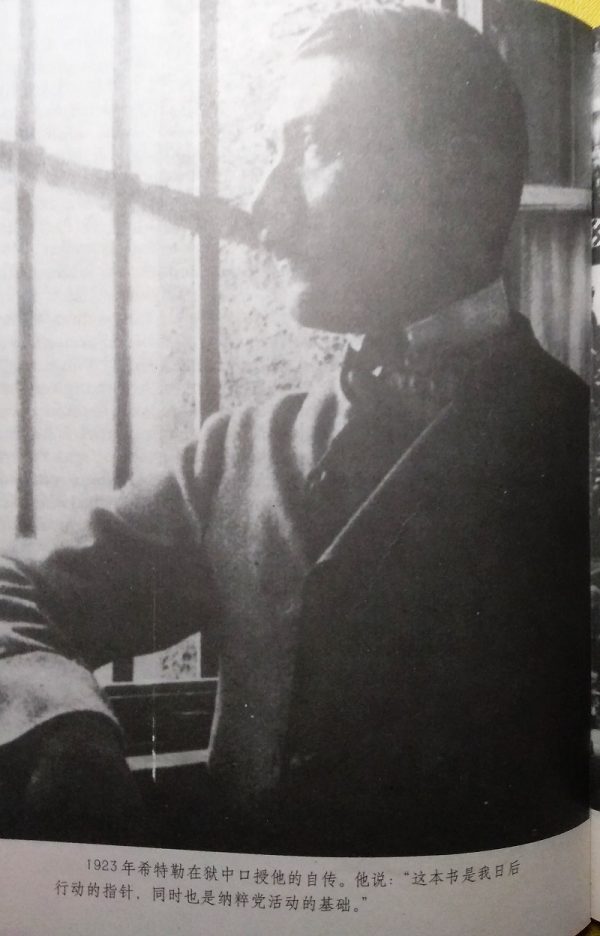

这里,必须提及几桩审判。一个是1924年对“啤酒馆暴动”案件的审判。发生在1923年11月慕尼黑的“啤酒馆暴动”,是一起希特勒及其纳粹党人颠覆政府的未遂政变。尽管场面上颇为滑稽,不亚于一场闹剧,但以魏玛共和国的法律来衡量,却是不折不扣的叛国行为,作为组织者、指挥者的希特勒以及其他纳粹分子理应受到严厉的司法制裁。然而,案件到了慕尼黑国民法院,法官们却以“被告的行为均是受着一种纯粹的爱国精神和最高尚的无私理想的指引”,“是以行动来挽救祖国”等等荒唐的理由,对希特勒等人仅仅判处堡垒拘禁的最低刑(拘禁9个月后被释放);如果依据当时的《保卫共和国法》,像类似希特勒(奥地利公民)这样的外国人犯有颠覆政府罪,则“应判处驱逐出境,不服从者处以徒刑”。但在法官们眼中,希特勒是一位“具有德国人的思想感情的外国人”,法庭因而声称“该法律之意旨并不适用”。在这起审判中,“法院第一次有机会显示其对新生的德国国家社会主义工人党(即纳粹党)怀有的同情”,法官的无耻与被告人希特勒的无耻相差无几。……

更值得一提的是对“浮船桥案”的审判。在一次军事演习中,意外溺水死亡的士兵里有非法的“志愿兵”。此事被两个记者在报纸上披露,戳穿了政府公开宣称的军队里根本不存在志愿兵的谎言,而最高法院却于1928年认定这两个记者犯有“叛国罪”。判决中宣称:“每个公民都必须忠于他的国家。公民的首要任务就是保卫祖国,而不得考虑外国的利益。现行法律的遵守和执行只有依靠为此目的建立起来的政府机构才能得以实现。”这段话听起来义正辞严,对它的真正读解应当是:即使记者揭露事实真相是宪法给予的新闻自由的权利,但它也必须置于政府权威和国家利益之下,否则,就是大逆不道的犯罪。更确切地说,“只要是为了国家利益,无论多么罪大恶极也可以逍遥法外;而一旦与国家利益相悖,则合法的行为也会遭到惩罚”。这个判决被纳粹党视为“向崭新意义上的国家高于宪法条文的辉煌胜利迈出了第一步”。它的可怖之处,在于创立了“国家”利益高于宪法和法律的“法学理论”,并且在几年后成了纳粹独裁政权的基本法律信条,甚至是整个时代一切罪恶行径的法理依据。而这几桩审判都发生于魏玛共和国时期,其时,希特勒尚未上台,然而法官们却已经清晰地显露出了拥护纳粹、反犹和蔑视国家宪法的“司法”立场。

(未完待续)

荀路2020年2月10日