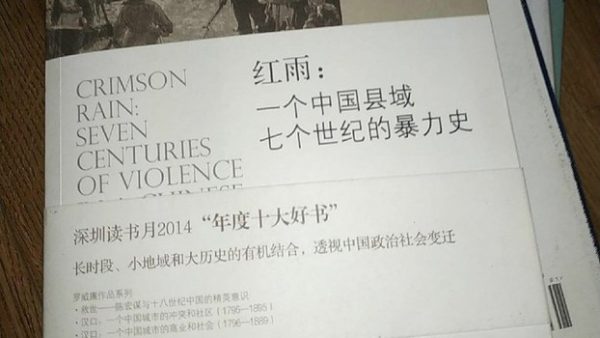

——罗威廉《红雨:一个中国县域七个世纪的暴力史》

麻城的暴力文化传统与深具现代性的阶级屠杀

位于大别山南麓的湖北省麻城县,北面与河南接壤,东面与安徽临近,与黄州、蕲州一起形成了“积磅礴之万山”的高地次区域。若是在和平年代,这里堪称一处“如画紫云之岭”的风景胜地;然而,在战乱和政治动荡的年代,这里沦为盗匪云集、杀戮不止的人间地狱。

一叶知秋,一个县城可以透视整个中国。美国学者罗威廉以麻城为“主人公”写成《红雨:一个中国县域七个世纪的暴力史》一书,梳理了此地长达七个世纪的暴力文化。暴力司空见惯,人们见怪不怪,当地文献中出现的话语,不论是官方的还是民间的,都充斥着刺激性的语言,如尸积如山、血流成河、血洗,以及具有丰富象征意义的“红色” – 当苏俄布尔什维克革命传入中国后,“红色”又被赋予革命的崇高意味,国民党和共产党的党旗,以及与之搭配的国旗,都以红色为底色。

就麻城而言,最骇人听闻的暴力发生在二十世纪二十年代之后。从孙文在广东采纳联俄、容共政策到国民党党军挥师北伐,一种新的“阶级斗争”的观念逐渐席卷包括麻城在内的大半个中国。耐人寻味的是,从一九二三年一月二十六日孙文与苏联特使越飞发表《孙越宣言》到一九二七年四月十二日蒋介石发动“清共”屠杀之间那四年的历史,国共两方都给予高度肯定。然而,国共都不愿正视的事实是:孙文就是打开潘多拉盒子的始作俑者,或者说孙文就是从盒子里飞出来的魔鬼。

罗威廉以占据本书四分之三的篇幅讲述麻城自二十世纪二○年代以来的暴力冲突,他也将这段二十年的历史放在更为漫长的七个世纪的大历史中讲述,给中外读者上了一堂颠覆儒家“和平”、“仁爱”外衣的历史课。但另一方面,他却淡化了这段时期的暴力所具有的前无古人的“现代性”特质。罗威廉承认马克思主义的阶级斗争学说对暴力的激化,也承认共产主义意识形态模仿了基督教“天启”、“拯救”的观念而将暴力合理化,却未能更深入地彰显此种暴力的“外来性”特征。

罗威廉引用美国左派记者埃德加·斯诺对中国革命和暴力的“摩尼教式”的描绘,认为这种“对敌人极端的、毫不妥协的仇恨会超越政治意识形态的谱系,从而认可对他们采取最恐怖、最野蛮的行为”。罗威廉也在斯诺使用的“宗教战争般惨烈的内战”的比喻中发现其“政治同情”和“人道忧虑”的成分。其实,斯诺更多的是肯定共产革命的合理性,他的《红星照耀中国》一书让几代西方知识分子对毛泽东和中国共产党抱有天真烂漫的幻想 – 毛泽东不像斯大林那么残暴,毛是一名东方哲人和诗人;中国共产党不像苏联共产党那样信奉原教旨主义式的马列主义,中国共产党是一个温和的、儒家式的、农民的政党。

罗威廉在《红雨》一书中对麻城的个案研究,让人不禁“哀生民之多艰”。接踵而来的屠杀,饥荒和瘟疫,让麻城人口锐减,从一九二三年到一九四一年,人口减少近百分之二十。受内战影响最严重的顺河集和乘马岗,人口损失更加惊人:从一九二六至一九三四年的八年间,人口从十八万锐减到五万。“三光”(杀光、抢光、烧光)政策不是日本人的发明,而是中国人之间同族相残的创举,是超过“四大发明”的“第五大发明”。蒋介石和他重用的将领夏斗寅,毛泽东与同他竞争的政敌张国焘,都比日本人更早在麻城使用“三光”政策。

蒋介石为何欣赏夏斗寅:国民党对共产党及农民阶级的屠杀

美国学者艾恺(Guy Alitto)在研究与麻城相对、位于大别山北麓的豫南地区时注意到,一九一零年代末到一九二零年代初出现了一场“新乡村”的“创建”,由土匪、军阀、官员、吏役和各种类型的土豪劣绅组成了“共生性结合体”。一九一二年,皇帝制度的废除造成了可怕的失范:

政治和道德共同体的瓦解,任何单一、客观、广为接受的合法性标准的缺失,制造了一批新的乡村菁英,他们的权力虽然来自复杂而多样的渠道,却最终都要依赖于对组织化暴力形式的直接或间接控制。

辛亥革命之后,中国农村的情形恶化了。印度裔美国学者杜赞奇(Prasenjit Duara)论及清帝国晚期尤其是民国建立以来国家权力的“内卷化” – 国家政权深入乡村,加深了农村领袖与群众间的分裂。这些农村领袖原来多是旧式乡绅,他们面对来自国家和群众两面的压力,有的选择投靠并依赖国家的暴力来驾驭群众,有的则选择让位并迁居城市,给予不肖之徒乘虚而入之机,此即农村领袖的“痞化”。于是,农村的“阶级矛盾”变得尖锐了。

夏斗寅崛起的经历正好折射出此一过程。夏斗寅来自于东山夏氏望族,虽然这个家族没有人获得功名,但其祖上是参与对抗太平天国的民团领袖。夏斗寅出生时,其家境已中落。夏由寡母养大,由于家境贫寒,只受过几年小学教育,后来到武汉就读于一所免费的新式军校,毕业后加入湖北新军。

北伐军兴,夏斗寅追随唐生智加入国民革命军。一九二七年五月十日,夏响应蒋介石的电报,发动反共的兵变,调转部队向武汉进军。武汉政府派出北伐名将叶挺的军队成功阻击了夏军,夏转而在湖北西部和南部地区对左派分子进行为期两个月的大范围的清洗。

夏斗寅对底层阶级毫无同情之心,他对反叛者无情屠杀。他与当地地主保卫团及秘密会社(包括支持过蒋介石的青帮)成功取得联系,以最凶残的方式杀害了大约数千名共产党员及农会、工会领导人。六月初,他到了湖北东部自己的家乡,将血腥复仇延伸到黄冈、黄安、罗田和黄梅县的乡村。

极具讽刺意义的是,夏斗寅虽然有“现代”教育和“革命”资历,却以儒家家长式的说法,表示他的做法是要恢复家乡的秩序和元气 -——蒋介石也喜欢使用类似说辞,更早的王阳明和曾国藩在平叛中亦有类似论述。但夏及其军队的暴力程度远远超过这个暴力时代的常规,恐怖、残忍而又充满戏剧性。就连极端反共的美国学者韦慕庭(C.Martin Wilbur)都忍不住谴责夏的方式是“可鄙的”。夏在黄冈用烙铁烧俘虏的肉,在罗田曾把受害者绑在树上,用沾了沙和盐的刀千刀万剐。他喜欢把共产党人浸在煤油里,并将他们点燃。夏的士兵曾将婴儿从母亲胸前抢走,当着母亲的面将婴孩撕碎。夏的部下成桶地搜集农会会员的耳朵,献给长官。夏还特别热衷于折磨、虐杀妇女。他抓住有左派嫌疑的妇女,将她们剥去衣服后放在当地戏台上示众,以表明她们的放荡。在一起广为报道的事件中,夏在麻城的邻县罗田将几名妇女扒光衣服并把乳房撕裂开来,用铁棍刺进去,并带着她们在乡村街道上游行示众。

一九三三年一月的万字山屠杀,据说红区有数万居民被消灭,一所野战医院的三百名伤员全都被活活烧死。当地资料讲述了共产党员不分性别和年龄,全家被消灭殆尽,幸存者感到脚下浸透鲜血的地面湿滑,并挖掘大墓掩埋尸体 – 有一次,三千五百人一夜之间被全部活埋。

杀人不眨眼的高敬亭:共产党如何屠杀国民党及地主阶级

共产党及国民党左派遭到屠杀,从某种意义上说是罪有应得,因为在蒋介石挥起屠刀之前,他们就在农村开始了消灭地主、富农和士绅的“农民革命”,毛泽东在湖南和彭湃在广东海陆丰的实验,在北伐军占领的十多个省份皆有不同程度的推广。在麻城地区,共产党游击队在一九二九年夏天杀光了乘马岗和光山交界地带的大约三千名地主家庭成员,一九三五年八月杀光了某地主葬礼上的所有在场者,这些无差别的杀戮,跟今天伊斯兰国恐怖分子的做法毫无二致。

在麻城乃至整个鄂豫皖苏区发生的屠杀,直接责任人是共产党创始人之一的张国焘。“五四”时代,毛泽东只是在北大图书馆打工的临时工,张国焘则是正牌的北大优等生和学生领袖。在共产党成立之初,张国焘的地位远比毛泽东高,他是首任共产党总书记陈独秀的亲密助手。然而,张国焘在北大接受的不是德先生和赛先生的普世价值,而是苏俄的阶级斗争和暴力革命的学说,张因此成为中共建政之前残暴程度仅次于毛泽东的杀人魔王。从张国焘身上可以看出,北大精神并非“兼容并包,思想自由”那么单纯和美好,北大精神中也有让张国焘成为张国焘的致命毒素,这是北大及中国现代思想史上未被清理的“ 幽暗意识”。

一九三一年,张国焘以钦差大臣身份来到鄂豫皖苏区。刚刚抵达,他即抱怨说,尽管此前鄂豫皖领导人总是向中央汇报说他们在尽职地杀地主和富农,可他们根本没做过这件事。于是,他着手纠正这种情况。六月二十八日,张发誓要消灭这一地区的地主和富农阶级。七月,他任命光山县人高敬亭为鄂豫皖苏维埃主席,高氏正是执行这项任务的合适人选 – 高年轻时曾亲眼目睹自己的父亲、妻子和年幼的儿子被富农杀害,强烈的阶级仇恨驱使他大肆屠杀,就连他的共产党同志也感到过于残酷。

高敬亭是河南光山县一个小康之家的子弟,自幼不肯好好读书,先在乡间结交一些痞子,为非作歹,到了二十多岁,胆子愈来愈大,竟干起杀人越货的勾当。他们抢夺枪支,扩大徒众,到一九三零年代中期已拥有千人左右,自称红军“第七十五师”;再过三、四年,人数激增至数千,则扩大为红军“第二十八军”。

鄂豫皖苏区在蒋介石的第四和第五次围剿中败亡之后,高氏纠结残余部队遁入安徽。不久,抗日战争发生,国共再次合作,共方正式成立“新四军”,将高的武装力量收编为第四支队,高本人也被任命为支队司令员。余英时的回忆录记载了高敬亭在这一时期的活动:

关于高敬亭及其徒众在官庄一带残杀百姓的事迹,我初回乡间便开始听人绘声绘影地加以描述,后来又不断有人重复谈及,因此在我童年心中产生了一种很深的恐惧感。最残暴、规模也最大的一次残杀事件发生在一九三五年二月十五日,乡人称之为“二一五事件”。这一次高派了徒众五百多人到高庄及附近乡村绑票,稍有一口饭吃的人都被抓去,一共有三百多个肉票,逼他们共同缴纳十万银元的赎金,这当然远远超过他们的能力。在勒索不遂所欲之后,绑匪大怒,将三百多个肉票集体屠杀了。

少年余英时回到故乡官庄时,“二一五”惨案才过去两年,还算是新近的事情,因此仍然是乡人谈论得最多的话题。

跟毛泽东展开杀人竞赛的张国焘:共产党是如何自相残杀的

张国焘与毛泽东终身敌对,宛如苏俄政治史上斯大林与托洛茨基的对立。

张国焘在鄂豫皖苏区杀人,既杀地主、富农和亲国民党的人士,更杀自己人。他一手策划了大规模的“肃清反革命”(肃反)行动,波及苏区的党政军各个领域。

肃反对象,最初针对总部在商城白雀园的红四军军部的将领和军官。军官团不听从张的指挥,执意南下作战,张非常恼火,电令红四军火速从洗马畈战场退出,撤到皖西麻埠整顿,随即抓捕了许继慎、周维炯等高级将领。张宣称许及其同僚组织了“反布尔什维克联盟”,向中央汇报说,他在红军内部发现各种政治派别的、不计其数的间谍。得到中央授权后,大规模的捕杀行动开始。

张国焘仿效苏俄的大清洗模式,设立保卫局作为肃反的工具。设在顺河集区可行桥的麻城保卫局受到他的特别关注,在清除间谍运动中特别卖力。麻城保卫局的头目陈文富,家里出过好几位共产党烈士,他掌控着约一百名秘密警察,逮捕并屠杀了估计共达一千一百七十五名所谓的改组派分子、李立三残余以及AB团成员,其中包括三十二名县级干部、八十四名区级干部、一百八十九名乡级干部以及六十八名村级干部。保卫局外的野地尸体堆积如山,被附近的野狗吞食。此地被命名为“白骨塔”。据民间传说,在某天深夜对西阳镇的一次突然袭击中,陈派了两个特别代表提前在没有改组派嫌疑的居民屋子上做个记号,可这两个人还没有完成任务就睡着了,一百一十四名无辜者就这样被陈手下的暴徒漫不经心地杀害了。

一九三一年秋天,张国焘发布文告,召集群众集会,将肃反目标扩大化。十一月,他公布对红四军的调查结果,声称有一万到两万名反革命分子,进而清洗地方党组织和农民协会。地方干部们为了自保而供出长长的“反革命分子”名单。中共党史学家盛仁学指出,这年冬天,鄂豫皖苏区几乎所有出身地主、富农或知识分子家庭的地方党员或积极分子都遭到清洗。

据徐向前回忆,在川北苏区,上衣兜别钢笔的,必须审查,“凡是读过几天书的,也要审查。重则杀头,轻则清洗”。还要看手上有无老茧,看皮肤黑白,以这些判断好人坏人。张国焘本人其实也是读书人,还是北大毕业生,兜里别钢笔,手上无老茧,他对知识分子却视为异类,下手极狠。这跟红色高棉领袖波布、乔森潘等人的阶级屠杀如出一辙。

更怪异的是,如果女红军谁长得漂亮,也大成问题。萧华将军的夫人王新兰有个妹妹叫王新国,被张国焘杀掉了。据罗学蓬在《张国焘川北苏区“肃反”纪实》一文披露,“杀王新国的原因是:她长得太漂亮了,白皮嫩肉的,一看就是个地主资产阶级家庭混进革命队伍的千金小姐,不‘肃’掉不放心。”

一九四九年,中共夺取天下,此前逃离延安依附蒋介石的张国焘清楚地知道毛泽东不会容他活在中国。张逃到香港,靠卖文为生。一九六八年,张国焘与妻子及三个儿子移居加拿大,晚年在老人院得到良好照顾,一直活到八十二岁才死掉。

夏斗寅的结局比不上张国焘。他晚年在六国饭店门口摆摊,以看星相算命为业 – 堂堂陆军上将沦落至此,命运何其无常。一九五一年,夏斗寅在香港病死,终年六十六岁。

张国焘和夏斗寅在香港有两年重合的时间,却不曾相遇。罗威廉在《红雨》的结尾部分意味深长地写道:

不妨想象一下夏斗寅与同样流亡香港的张国焘会面的情形,这将是很令人着迷的 – 如今两人都从火热的历史场景中抽身出来,在这个还处于英国统治下的城市坐下来,饮着一杯清茶,静静地回想着各自在麻城欠下的几千条人命。

来源:RFA