访谈家 2020-03-15

在通向国家以外的道路上,雪迪的诗留下艰难的足迹,那是一个在异乡写作的诗人的苦难历程。而这一历程被某些瞬间照亮,那是对诗人毕生追求的回报。

——北岛

雪迪的诗如同雪落在舌尖,带来冷的灼伤,迅速融解。那些孤寂的诗,异乡的诗,渴望的诗……

——施家彰 Arthur Sze,美国新墨西哥州桂冠诗人

这些文字会发光

——张后访谈诗人雪迪

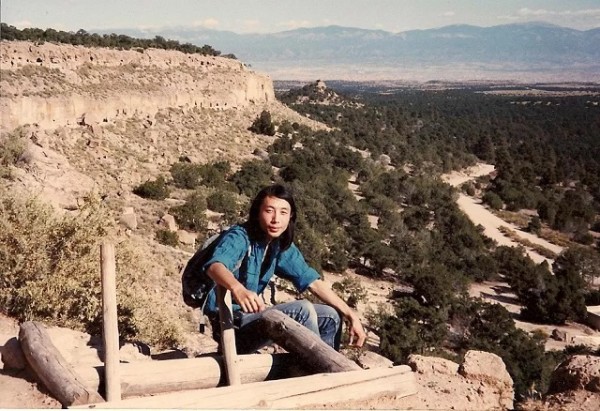

诗人雪迪(1993年)

我在第二年再度获得赫尔曼-哈米特写作奖,成为为数不多2次获得该奖的作家。

张后:雪迪先生好,我曾在瓦兰主编的《中国先锋诗选》上较系统的读了一些你的诗作,同时也读了一些你更早期发表在《诗歌报》上的《骰子滚动:中国当代诗歌分析与批评》的部分文章,虽然我们有微信的联系,但我仍不敢说十分清楚你去国后的一些文学创作活动?能否详细给我们《访谈家》的读者分享一下吗?这一晃你在布朗大学任教和工作竟有20余年了?顺便也介绍介绍布朗大学吧?你是基于什么一个机缘去的布朗大学?怎么会在布朗大学一呆就是这么久?好像很稳定的一份工作,还是你生性如此安静?

雪迪:谢谢张后采访。我在1989年9月接到美国布朗大学邀请前往该大学任驻校作家和访问学者。当时有2 个地方给予了资金:美国的赫尔曼-哈米特写作奖和前布朗大学校长Vartan Gregorian 的创作基金。在布朗大学我留在了英语系,参加写作项目中心的活动,每周和写作系的学生见面,交谈,回答他们的所有问题。资金延续一年,我在第二年再度获得赫尔曼-哈米特写作奖,成为为数不多2次获得该奖的作家。我也从纽约的巴德学院获得了国际学者奖,布朗大学写作创作中心的创作奖。我在第3 年获得布朗大学Artemis Joukowsky文学创作奖,奖金4万美元。这样驻校作家的身份就持续了3年半。三年半后,我在英语系找到一份半天的工作,发送信件,在系和学校的各办公室之间联络,张贴文学朗诵活动的广告等。我也在东亚研究中心、当代文学媒体和计算机中心等系里工作过,因此经济上有了收入,但是没有医疗保险。我选择做半天的工作是因为学校在夏天有3 个月的暑假,我就不上班了。那时我会回国看望爸爸妈妈,和朋友见面,参加文学活动,去国外其他的地方旅游等。还有很多时候,我会去美国各地的写作项目中心与基地创作,这些地方都要申请,寄给他们你的写作项目,文学背景,介绍人的信函等。好的写作项目基地竞争十分激烈,他们会获得来自世界各地的几百份申请函,但只会选择十几二十个,根据基地的规模接受人员数量不等。在那些地方可以安心创作不被打扰。例如美国新罕布什尔州的麦克道威尔写作基地。基地有严苛的规定,如果艺术家随便串门但未经邀请遭到抱怨,那个串门的艺术家会被立刻从基地开除回家。我在这些基地开始或者完成了一些诗集,如“普通的一天”“地带”“碎镜里的猫眼”等。我还喜欢去美国国家公园的一些写作基地,他们会提供给艺术家一间屋子,通常是在国家公园漂亮但偏僻的地点,一般是2个星期。因为这些地方通常只在夏天开放,他们会希望有更多的艺术家前来。条件是送给他们一份你的创作作品,可以自己拥有版权,但国家公园拥有你的作品。这些地方的竞争非常激烈,一般是数百人申请但只有6~10人可以入选。这样的基地一般是摄影师和画家还有诗人允许申请。我酷爱自然和旅游,加上写作因此这些地方是我在夏天最喜欢的地方。例如纽约州蓝山写作基地的蓝山湖,科罗拉多州的落基山国家公园,密西根州苏必利尔湖中的皇家岛,阿肯色州的野牛河等。学校还有一个月的冬假,通常我都会呆在家里写作。我之所以选择半天的工作是因为当时3年半的各种奖金我存留了一些,半天工作会有一些收入,心想钱够了就可以了,然后做自己喜欢做的事。假期结束就再回去上班。这样按自己的心愿生活了十年,一直到2006年。

那年学校有了新规定,各个系不可以沿用访问学者和其他类型的人员做半天的工作,只能聘用在校的学生,这样会给学生带来收入和就学的便利。我不能再有半天的工作了,存留的钱也由于几次回国和在国外的旅行日益减少,因此我只能找全天的正式工作。

当时布朗大学的音像音响服务中心在招工,这个中心负责大学所有教室的教学仪器使用和维修,大学所有的讲演演出的音像音响技术操作,是一个很热门但需要技术的工作。我由于早先在学校当代文学媒体系工作过,加上自己一直喜欢鼓捣音响和使用计算机软件编辑影片,又在学校呆了10多年,熟知各个教学楼的位置,因此在经过几轮的会谈后就被招收了。我也是在工作后才知道在美国的一个一流大学获得正式工作的诸多好处。我清楚的记得大学正式通知我上班的时候我正在佛芒特的一个写作基地创作,驾车遍游这个风景如画的州,这里也是美国著名音乐片“音乐之声”的发源地。我接到通知后打包,离开写作基地,返回布朗大学,开始了全然不同的生活。

这个工作使我看到了无数精彩的演出和高级别的讲演,因为我是主持活动的主要人员,是获得美国证书的音像音响操作人员。这个证书当时在全美国也就颁发了几百个,考试极刁钻艰难。我获得了,因此被提升为资深技术人员。在布朗主持的活动中包括美国前总统奥巴马在布朗大学的讲演,白宫前高级官员的讲演,由于我要上前贴身给讲演者安装麦克,美国FBI还调查了我的背景。

就这样我由于有了正式工作就在罗德岛的首府普罗维登斯安定下来,和我的美国女友稳定的维系着关系。她在英语上给了我巨大的帮助,而她也是大学英语系的执行主任。她心地善良,在罗德岛土生土长,典雅美丽。也就是这样,我就在美国像你说的安静下来了,这应该也不是我的性格使然吧。

雪迪和他的英译者沃尔卓伯( 1991)

那里有一个大湖,我会游到湖中心的一个小岛上。岛上有一颗大树,枝叶茂密。我会躺在树下,听杂草中的虫子叫,看鸭群在湖里游水。

张后:我知道你生在北京,长在北京,但这些年北京变化太大了,能否给我们聊聊你记忆里的北京是怎样的?

雪迪:我是在北京出生和长大的,记忆里的北京是喧闹的,胡同林罗密布。我穿过一条条胡同去上学:小学、中学、技术学校。骑着自行车上班,坐着不是很拥挤的公交车到其他的区,会见朋友,去小酒馆和朋友们喝酒,聊诗,打架。现在的北京和那时的北京截然不同。好像一觉醒来,身处异乡。我的父母离婚前我们住在东单三条,那是离天安门不远的地方,离从前的东单菜市场很近,现在那儿是繁华高级的商业区。我和妹妹会沿着细细的胡同去菜市场买东西,拎着网兜走回来。我时常在梦中走在那些拐来拐去的胡同里,胡同的墙壁是黄土。我们也经常去天安门玩,还有中山公园和北海。我的写作一般都是在冬天,所以我不会滑冰。夏天就会去后海玩,那里有一个大湖,我会游到湖中心的一个小岛上。岛上有一颗大树,枝叶茂密。我会躺在树下,听杂草中的虫子叫,看鸭群在湖里游水。在我12 岁那年,我爸妈离婚了。我随爸,我妹妹随妈。那晚我爸拉着我离开东单三条的那个大院,我一步一回头的往回看,希望看到我妈;胡同里的树影在路灯中摇摇摆摆,那晚风刮得山响。

我搬到东直门海运仓三号,那是东直门中医研究院的所在地,我爸是中医。东直门海运仓三号和现在的簋街隔一条街,那条街上夏天人群蜂拥,吃饭的人摩肩擦背。多年前这条街很安静,只有公交车来来去去。我和星星画会的马德生住的比较近,他家在北新桥,离我一站地。我骑车去他家,他也长拄着双拐来我这儿。当时我那里是诗人画家聚会的地方,因为我独住没有家长。念诗会和文人聚集都跑到我那儿,彻夜喝酒,聚众打架,当地的片警也常来警告。

我上班在朝阳区的呼家楼,北京电影光源研究所,就是研究制作放电影的灯泡子。我不喜欢可是又无法调动,上了多年的班最后决定用泡病假的方式离休在家。每月可以拿60%的工资,过年过节领导会拎着水果来看我,我需要在那几天呆在家里,因为是病了吗。我装出的病是心跳过速,无法正常行动。那几年我写了很多东西,钱不多可优哉游哉。每月有一些稿费倒也可以偶尔下下馆子,天天喝小酒。

第一次回国我爸带我去他的医院,走到眼前也没认出来,只有一个老门楼耸立在那里。这就是老北京的记忆吧,该去的都去了,不该去的也都去了。空留梦境,梦里仍旧温馨,渗透出人情味;这种感觉很古典。

1983-1984年间,雪迪在圆明园诗社活动中朗诵

当你向内,你看到众多层次的领域,你看见自己真真实实的样子。你看到黑暗也看到光,你看见光是怎样在黑暗中穿行,怎样被黑暗吞没又怎样把暗处一块一块的切割,你觉得你可以一直往深处走。

张后:当下国内“口语诗”几乎一统天下了,与你在国之时的写作环境简直不可同日而语,你一直倡导“纯诗”写作,“一首诗好诗就是一首好诗,只要字里行间表达深刻的意义,一种精神,内在的经验,就可能成为一首好诗。假使诗中没有深刻的内容,但字、词安排、联合得准确、新颖,仍可以成为一首优美、耐读的诗……一首诗要好,语言不是唯一的因素。一首诗,光语言纯,用词炼句地道,有新意,还不够上乘。诗歌必须含蓄深刻的内容,诗歌必须映现人的精神”,这些年你觉得自己写作风格变化大吗?为什么?

雪迪:2017年加入微信,读到大量的国内诗歌,这之前就是在美国独自写作,与翻译者合作出版诗歌作品。1990 年出国之前,我确实在许多文章里谈论“纯诗”,纯熟的技巧和准确的文字搭配、行与行之间的跳跃形成转换之间的冲击,作品可以是唯美的,令人赞叹。这样的纯粹的美也带来巨大的欣赏。后来我又谈到诗歌所表述的精神,个人在感悟中能传达出生命的质地和内涵。诗歌在对文字的准确运用中阐释的生存的历史和微妙的感应,这一切都能交融在一起,揭示个人和集体的命运。因此我们就在诗歌中看到了思想。

在离开大陆前,我的诗歌是情绪化的,很强的抒情。因为那时有着强烈的被压抑的感觉,因此总有一股气在向外喷。这样作品的内容就显得躁气和外露。这也是性格使然。写诗的朋友们聚在一起,共同宣泄和躁动,集体对着经历出气。就这样我们互相影响着,一起哭泣,一起喧闹。这样的环境也助长了诗歌的情绪化和内在的反抗心理。这是我在大陆的写作状态。

然后来到美国,一夜之间从一座站立的山峰跌落进广垠无边的山谷,感到那些日子就是飘呀飘的。原来熟知的文化没有了,日日夜夜讲出的语言讲不出来了,陌生的音调仿佛是海洋的浪涛声在我的头顶喧响。反抗的对象消失了,这是一个自由的国家,你却感到是那样的无助。你随便说,傻笑或者哭泣都没人理会。沦陷在异国的文化中,淹没在异地的语音里。你自由了,可你消失了。

然后就是默默的写作,从心的最遥远的那一端开始,沿着心的通道向在这里的生活走过来。写下心灵的悸动而不是叫喊,捕捉微妙的感触而不是躁怒。当你向内,你看到众多层次的领域,你看见自己真真实实的样子。你看到黑暗也看到光,你看见光是怎样在黑暗中穿行,怎样被黑暗吞没又怎样把暗处一块一块的切割,你觉得你可以一直往深处走。

我就这样用诗歌记载了我在异地的生活,写下了向内凝视的过程,诗歌也就和国内的作品截然不同。孤独使我保持清醒,使我的诗句里没有噪音,使我的作品和我的心连在一起。宁静,深入。

雪迪在新墨西哥州印第安人保留地(1991)

……但不是诗歌,不是诗。因为他们没有诗歌带有的精准的美和微妙的体验,这样的体验可以和宇宙中的精髓混合在一起,和个人生活中的隐秘混合,和历史融合。

张后:现在很多诗人大都“直抒胸臆”,你觉得诗歌技巧在诗歌中起什么作用?

雪迪:我认为,诗歌的技巧反映一个人的品格,是一个人生活的总结。技巧是文字和内心的连接,是连接两岸的一座桥。桥塌了,行人就无法抵达彼岸。因此写作者对技巧的认真态度也是对通篇作品最后展现的高度期待。没有娴熟的技巧,作品会是粗糙的,不诚实的。技巧也是悟性和艰苦训练的结合,所以我说它是一个人生活的总结。

直抒胸臆,我想这也就是摈弃了技巧和文字的精准,这2点是诗歌的部分精华。当然你可以讲出你的思想,吞吐你的情感;你可以磅礴也可以细腻,你可以喧哗也可以不断的哭泣。但这些都不是诗歌,也许是檄文或者散文,也许是歌声或者虫鸣;也许是风,是枪刺滑动的声音,但不是诗歌,不是诗。因为他们没有诗歌带有的精准的美和微妙的体验,这样的体验可以和宇宙中的精髓混合在一起,和个人生活中的隐秘混合,和历史融合。这是诗,细致、微妙、神秘,精准的打动你和感动你,使你在生活中沉吟,在孤独中喜悦。因为那些文字不是来自于直抒胸臆,不是碰撞你后就转身走开。因为那些文字里有磨炼的金子和思索的光,有领悟后的跳跃。隐秘因此更为广阔,精准因此更为震撼。

雪迪和北岛在一起(1998)

圆明园诗社的名称记录了那时这些诗人们心中共有的悲怆和使命感,对历史的追忆和对艺术的疯狂,对自然的热爱和生存的躁动。

张后:你目前是不是时常回国?对国内的诗歌现场有多少了解?跟黑大春、大仙这些“圆明园诗社”的成员还有联系吗?你们早期的诗歌活动是怎么样的?

雪迪:自从有了这个工作就很少回去了。单位一次只能给2个星期的假,回去后倒时差就需要7天,2 个星期太短了。所以上次回去是2005年。夏天学生放假布朗大学开暑期学习班,会有从世界各地的人来参加,体验布朗大学的课程和生活,也为以后也许申请这个大学打下基础。我们夏天也很忙,照应学习班的活动,还要全面的检修仪器。

2017年3月我进入微信,开始大量阅读国内的诗歌创作。在这之前都是自己独自在国外写作,没有和国内诗人的写作连接。我写的都是自己的感受和在国外生活的经验,也是凄风厉雨,然而风声不同,风吹过来的角度不同,奔跑的方向也不同。现在读国内诗人的作品,真的感到我们之间写作的不同之处。不仅仅是题材的不同,写法的不同,更多的是感受的角度和切入点的不同,表达所要呈现的完整度的巨大不同。

工作前回国每次都会和国内写诗的朋友团聚,芒克晓渡西川高明小斌大春大仙国越莫非树才老贺等北京的老熟人,还有四川上海的诗人朋友。聚在一起喝酒,很少谈诗,就是缅怀往昔的时光,欢度此刻、惶惶来日。我和高明大春国越大仙见面的次数较多,很好的朋友,奔赴千里一见,惺惺相惜。现在大春隐居了,高明仍盘踞在北京和平里;国越逗留在南方,大仙去年圣诞夜骑鹤远去。

圆明园诗社是当时一群在北京的年轻诗人因为爱诗聚集在一起,没有明确的纲领,就是要复兴当代诗歌。那是继“今天”之后北京第一个正式的诗歌团体。诗人们定期聚集在不同诗人的家中讨论诗歌,群体去圆明园的废墟处和福海举办朗诵会。圆明园诗社的名称记录了那时这些诗人们心中共有的悲怆和使命感,对历史的追忆和对艺术的疯狂,对自然的热爱和生存的躁动。诗社在北京的几个高校举办了规模庞大的朗诵,获得巨大的成功,那些朗诵在当时的北京也是罕见的。因为朗诵的成功,诗社在继续发展的方向上产生了巨大的分歧:是继续安心于诗歌的创作和探寻还是创办越来越多的朗诵,寻求社会效应。在那时这二个不同的方向和注意力无法聪颖地调和在一起,诗人们互不让步,最终诗社解体。2020年想起这些往事,令人唏嘘,而我心中依旧充满暖意。

雪迪1990年抵达美国

当一个民族去仰望的时候,应该是他们还有内视的能力……

张后:有人说,中国人习惯于关注过去,是因为具有八千年文明的历史积淀造成的,而外国人习惯于仰望宇宙,是缘于他们没有这些丰姿多彩的文化,所以他们只好向前(未知领域)探寻,对此你是怎么看的?

雪迪:我们习惯于关注过去,因为这5000年文明的历史。我们可以回顾,可以总结,可以吸取历史的教训。我们习惯于用过去的事情寓意现在,从以往中取得经验。向回看是容易的,以往许多事情你都看得见,你好像是站在了一个高度,你会沾沾自喜。向前看暗藏危险,你需要在一个真实的高度才可以义无反顾地向前看,你需要内心的勇敢才能向前看。

想想吧,如果没有内心的丰富多彩,怎么会想到向前看。仰望宇宙,是因为有梦想,是生活中还有梦,在年龄的增长中回旋盘绕的梦,不曾消逝。那个孩子还在远处看着我,在我晦暗的生活里发出笑声。当一个民族去仰望的时候,应该是他们还有内视的能力,也许宇宙和我们的内心其实有许多相像之处。瞭望宇宙也许就是审视内心,那里就有历史,有失败、成功、经验、有抽象的情感、有和生命一起来临的爱的欲望和那份纯真。

(未完待续)

附雪迪诗三首:

|词的清亮|

如果土地生长

太阳是一只含金的钟

我们想着爱,在疲倦中

走动。如果太阳

是只钟,纯金的钟

河流是回家的犟孩子

我们每天等家人的信

数着年头。如果河流

是犯拧的孩子

在不是家园的泥土里

较劲的一群孩子

我凝视上升的黄瘦的月亮

银下面转弯的麦田

听见对称的钟声

远处的大地,在黑暗里

朝向我,突然一跃

|新年|

雪把旧日子盖住。

孩子们藏在雪里像三只松鼠

紧跟着穿过树与树干间的公路。

喇叭吹着嘴。夸张地

惊喜地;情人的焦虑

祝福,像一座搬光机器的工厂

在一年最冷的雨中。提琴

划动,像一只节日中的大鸟。

羽毛,是母亲最喜爱的孩子

在异国,那些旧日子

比羽毛更轻。父亲是一杆笔

油墨将尽的笔,被最大的

走得最远的孩子攥着。

流亡中的孩子,孤单的

满含灵性的孩子。疼的次数

最多。想的最多。

那是深刻、痛楚的爱中

变硬的肉。像一个小型港口

渔轮准时到达那里,

旅行者,观看被成吨

卸下的海水。然后是帆桅

尖尖地前倾。节日外面的鸟

沿着海洋的轴向北飞。

雪把被用小的日子

严密地盖住。透过窗户

我看见新年,在变暗的日光中,

在新英格兰

一座安静的小镇子里。

新年:是遥远的家

在新时期的暴风雪中发冷。

|脸|

在你停止思想、恐惧时

脸像一张被烤过的皮

向内卷着。这会儿时间

像一群老鼠从顶层的横木上跑过

你听见那种小心翼翼

快速的声音。你的脸

寂静中衰老。你感到身体里

一些东西小心翼翼

快速地跑过

感觉犹如,兽皮

在火焰之中慢慢向里卷

把光和事物的弯曲

带走。我在四周的黑暗

肉体的宁静中看见人类的脸

在100年之内向外翻卷

像树皮从树干剥落

由于干燥和树汁的火焰

人类的脸在曲折和迷惘中

与生物的精神剥离

暴力创造生存的寂静

寂静中心一层层弯卷着的

恐怖。一些东西快速

小心翼翼地从人类的记忆中跑过

带着火焰燃烧的灼热

事物消逝的哀婉的情绪

这是当你停止思考、恐惧时

感到的。清晨

你正躺在床上。阳光一点一点

向床头移动。房间越来越亮

你听见事物不可逆转地弯曲时

的叫嚷

雪迪简介:

原名李冰,生于北京。出版诗集【梦呓】【颤栗】【徒步旅行者】【家信】;著有诗歌评论集【骰子滚动:中国大陆当代诗歌分析与批评】。1990年应美国布朗大学邀请任驻校作家、访问学者,现在布朗大学工作。出版英文和中英文双语诗集9本。作品被译成英、德、法、日本、荷兰、西班牙、意大利文等。

英文诗集【普通的一天】荣获JaneKenyon诗歌奖。荣获布朗大学Artemis Joukowsky文学创作奖,纽约巴德学院的国际学者和艺术学院奖,兰南基金会的文学创作奖,美国十多个创作基地的写作艺术奖,二度获得赫尔曼-哈米特奖。布朗大学驻校作家和访问学者,布朗大学东亚研究和比较文学研究员,罗德岛大学驻校作家,纽约巴德学院的国际学者和艺术学院院士。参加爱尔兰国际诗歌节,奥斯汀国际诗歌节,第一届青海湖国际诗歌节,西蒙斯国际中国诗歌节,布朗大学中国作家三日,第十三届亚洲诗歌大会,台北国际作家周,国际笔会中国文学聚焦,普林斯顿艺术节,夏威夷文学艺术节,第一届渔人岛诗歌散文节,罗德岛世界学者运动员大会。