2月7日

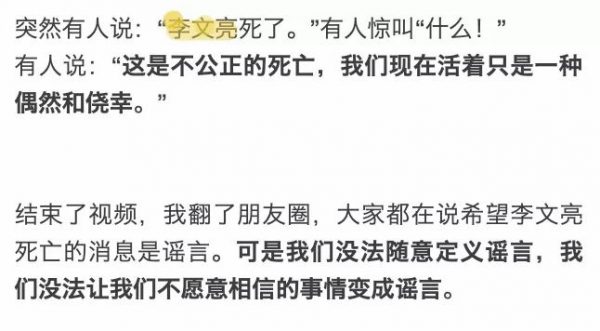

谣言是什么?这取决于谁来定义谣言,谁有权力裁决,以及如何裁决。

所谓的谣言都需要一个被证实或证伪的过程,不能简单地通过我不认同你说的话来判断。

昨天的晚餐是香菇炒肉加稀饭。

晚上继续和朋友聊天,主题是死亡。

我外公外婆前几年先后去世,我现在还时常会梦到他们。因为计划生育,我妈怀了我弟之后,就把我送到了我外公外婆家,直到7岁才回到我父母家,一直到十几岁我每年春节都在外公外婆家过年。

外公外婆很少强迫我做什么事,尽管我在他们的村子并没有同龄的朋友,很多时候都是我一个人看书或是看电视,但我感到很自在。

他们的去世一度是我难以面对的事情,不知道向谁讲述,如何讲述,因为我们没有讲死亡的习惯。我们向即将死亡的人隐瞒他们快要死去的信息;死亡太沉重了,我也不想给别人增加负担。

有个朋友的妈妈已经去世,她说:“我会和我家人讲起我妈,因为她对我很重要,她是持续和我们生活在一起的。”

大家纷纷讲了自己的死亡焦虑:

有人害怕死亡之前的痛苦,

有人害怕“我”的消失和自我意识的消亡,

有人一度觉得睡着的时候很像死亡而不敢睡着,

有人担心死了之后自己的财产怎么处理。

我们聊到很多得了癌症的人依然在为了活着而抗争,有的人还战胜了癌症后活了很多年。

我们讲到疫情中充满了突然而集中的死亡,他们没有葬礼,无法和所爱的人告别,更别说临终关怀。

我躺到床上,眼泪就忍不住地流,一会就哭出了声。我的脑子里充满了“为什么”。不知道后来是怎么睡去的。

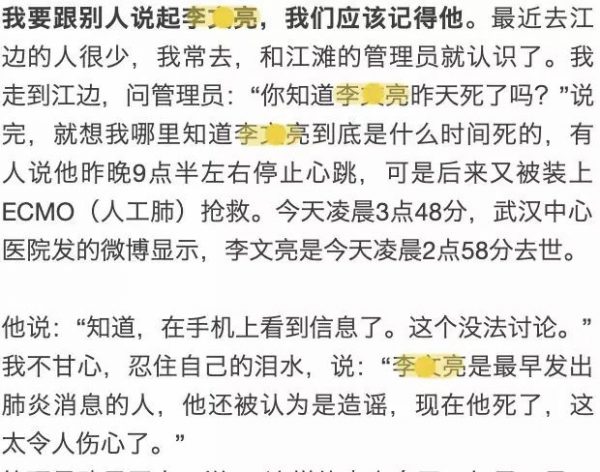

早上,我几次醒来翻个身又睡去,并没有睡着,只是不想起来面对。终于我还是起了床,打开手机,满屏都是关于李文亮的消息,有人戴着口罩拍照,口罩上写着“不明白”。

我又开始流泪。我要怎么在如此荒诞的社会生存呢?我还是得努力地活着,这也成为一种抗争。于是我照常做了运动。我没法在家里呆着,就出了门。电梯里贴了抽纸,供人们按电梯用。

我又开始流泪。我要怎么在如此荒诞的社会生存呢?我还是得努力地活着,这也成为一种抗争。于是我照常做了运动。我没法在家里呆着,就出了门。电梯里贴了抽纸,供人们按电梯用。

管理员略显无奈,说:“这样的事太多了,如果不是工作,我也呆在家里不出来。”

我只得作罢,说:“家里太闷了,我出来走走。”

他说:“注意安全。”

我说:“你也是。”

今天天气是阴冷的,江边的人格外少, 我只看到了两个人,那个可以空手翻单杠的“老人家”也不在。

回到家我点了一根蜡烛来悼念LWL。洗澡的时候,我打开手机,放了《国际歌》单曲循环。然后我放声大哭,这是一种从未有过的悲愤。

来源:Matters