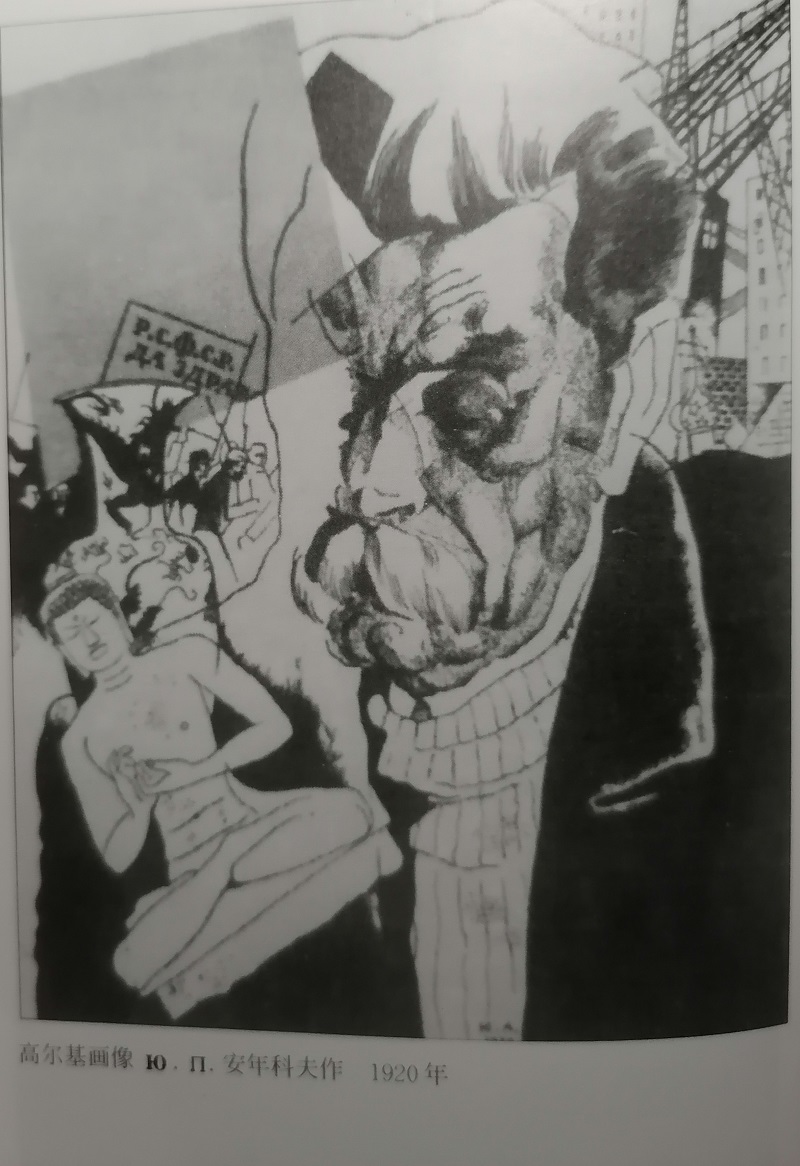

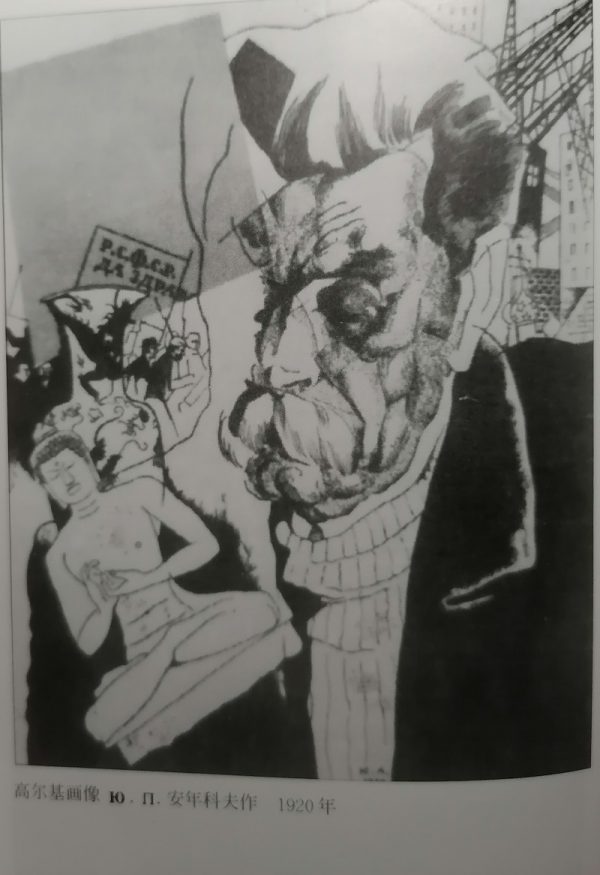

“不合时宜的”高尔基(九)

高尔基在1918年6月6日《新生活报》的文章中对 “永远的革命者” 赞赏有加地表示由衷的推崇之后,紧接着有的放矢,对 “暂时的、今天的革命者” 进行了鞭挞,矛头直指以列宁为首的布尔什维克党人。他写道:

而暂时的、今天的革命者则是带着病态的极端敏感,感受到人们带给他的社会委屈、耻辱和苦难的人。他们的头脑接受了时代所灌输的革命思想,但是就其整个感受体系而言,他们依旧是保守主义者,同时他们也是可悲的、往往带有悲喜剧性的一种特别的人。他们来到人间仿佛就是为了歪曲、诬蔑、贬低革命思想的文化的、人文的和全人类的内涵,把它弄到可笑、庸俗和荒唐的地步。

(高尔基首先给这些 “暂时的、今天的革命者” 基本评价定位是一些缺乏文化素养的保守主义者,只会对社会文化内涵造成损害。)

这类革命者感到委屈首先是因为自己,因为自己无才、无力,因为自己曾受到过欺辱,甚至因为自己过去曾坐过牢、被流放过、过过侨民的悲惨生活。他们犹如吸足了水的海绵一样,充滿了复仇的感情,想要百倍地回敬那些曾经欺辱过他们的人。被他们的头脑所接受的革命思想并沒有在他们的心灵中扎下根,所以这些思想同他们的行为处于直接的不可调和的矛盾之中。他们同敌人斗争的手段正是以前敌人用来对待他们的手段,他们无法掌握别的斗争手段。

(既然这些革命者是一些文化素养低的群氓,,那他们得势之后的表现当然只会是心胸狹隘的复仇主义一一以血还血,以牙还牙。这种行为在本质上和他们的敌人没什么不同,所谓革命(革新)也就成了假话大话空话。)

这类革命者是惩罚和复仇的上帝的暂时暴乱的奴仆,他们感觉不到仁慈、宽容、快乐的上帝的美。他们感觉不到自己和过去的世界的有机联系,以为自己是完全解放了,然而他们的内心却被动物本能的沉重的保守主义所禁锢,被那些他们无力超越的琐碎而委屈的印象的罗网所束缚。他们的思想习惯迫使他们在生活中和人身上首先寻找不好的现象和特点。这类革命者充满了对人的轻蔑,尽管他们曾为了人而一次或成百次地遭受过苦难,为了发现和珍重他人的痛苦自己也经受了许多苦难。暂时的革命者力求改变社会存在的外部形式,但是他们没有能力使新的形式充满新的内容,反而把他们曾反对过的旧的情感带到新的形式之中。如果他们能一一靠奇迹或用暴力一一创造出新的生活方式,那么他们就会最早地感到自己在新的生活的氛围中是外人,是孤独的,因为他们本质上不是社会主义者,甚至连前社会主义者都不是,而是个人主义者。

(高尔基在这里毫不客气地点到了布尔什维克党人的本质: 他们不是社会主义者,而是个人主义者!谎言就是谎言,伪装必须揭去。布尔什维克党人 “对人的轻蔑” 表明他们只在乎自己手中的权力,而不在乎人民的福祉。他们自称是社会主义者,但他们执政后的作为却与社会主义的原则背道而驰。德国政治学、经济学家罗伯特.米歇尔斯在俄国布尔什维克革命成功后所写的著作《政党: 现代民主制的寡头政治倾向之社会学研究》中一针见血地指出: “社会主义者可能会获得胜利,但他们获得的并不是社会主义。社会主义的信奉者获得成功之时,就是社会主义的灭亡之日。” 这个论断对于苏俄布尔什维克革命的结果来说是极其准确的。其实,当年马克思也曾不无伤感地悲叹: 我播下的是龙种,收获的是跳蚤。历史的吊诡往往就在于此,令人不胜感叹!)

他们对待人就像平庸的动物学家对待那些用来做残忍的科学试验的狗和青蛙一样,不过有一点不同,即平庸的学者虽然毫无益处地折磨动物,但他却是在为人的利益做事情,而那些暂时的革命者在用人做试验时却远不是一贯真诚的。

对于暂时的革命者来说,人们只不过是一种材料,他们越没有灵性,使用起来就越方便。一旦人的个性的和社会的自我意识的发展水平上升到反抗纯粹表面的、形式上的革命性的高度,那些暂时的革命者们就会毫不客气地用惩罚来威胁他们的反抗者,就像许多这类革命的代表们已经和正在做的那样。

(高尔基不止一次地指出布尔什维克党人进行的所谓社会主义革命是一场用人的生命做试验的乌托邦运动。在这里高尔基又指出,人如果没有 “灵性”,被驱使奴役就在所难免。这也是高尔基始终重视人的文化教育的原因。革命与文化的思考是高尔基在十月革命时期重要的思想命题。)

这是一群冷酷的狂热分子、禁欲主义者,他们阉割革命思想的创造力,所以他们当然不能称作新的历史的创造者,成为新的历史上的理想英雄的也不会是他们。

也许,他们的功绩在于他们唤起了人民群众中古老而残忍的兽性,从而加速了兽性原则的灭亡?

残酷会令人厌倦,最终也会使人对它产生本能的憎恶,而这种憎恶就是残酷的死亡。

我们似乎已经开始在自己身上培养对一切血腥、残暴、肮脏的事物的生理性的憎恶,因为必须使这种憎恶感继续增强,使它成为大多数人所拥有的特异反应性能力。

(高尔基文章最后这些言论对于苏共灭亡、苏联解体具有预言作用。正是因为布尔什维克主义极权专制残酷的统治,使它的子民对其 “产生本能的憎恶,而这种憎恶就是残酷的死亡”。回想一下苏联解体,只有三个人为其献身自杀,其余 “竟无一人是男儿” 挺身而出,原因就在于苏联人民早就对布尔什维克极权专制的残酷统治憎恶多年,谁会为这个利维坦怪兽 “残酷的死亡” 而惋惜呢?高尔基这篇文章最后一句话可谓是点睛之笔! 请大家记住: 如果人们要想早日结束残酷的日子,一定要 “开始在自己身上培养对一切血腥、残暴、肮脏的事物的生理性的憎恶”, “使它成为大多数人所拥有的特异反应性能力。” 一旦大多数人拥有了这种能力,残酷日子的结束就会指日可待。)

我们在高尔基的这些 “不合时宜的” 的文章里可以看到两种人格:一是对现实社会造成人的异化的深切的悲愤,一种失望的痛苦;一种是对人民,对祖国的热爱以及对未来的理想主义的憧憬。

我们在高尔基的这些 “不合时宜的” 的文章里可以看到两种人格:一是对现实社会造成人的异化的深切的悲愤,一种失望的痛苦;一种是对人民,对祖国的热爱以及对未来的理想主义的憧憬。

1905年,俄国第一次民主革命失败,俄国社会民主工党内部发生分裂。高尔基成为波格丹诺夫提出的 “改良型” 社会主义思想的拥护者。1909年11月18日,高尔基在给列宁的信中公开表达了他在社会主义、实现社会主义的途径和方法等问题上与列宁的严重分歧。1913年,他一度与列宁中止通信并绝交,成为列宁的社会主义思想的论敌。他赞成一种社会民主主义的模式,反对激进的、疾风暴雨式的变革,主张渐进温和的社会发展方式,追求人道化的社会主义。这就是他的《不合时宜的思想》一书的思想理论基础。

作为苏维埃早期最优秀的作家和最积极热诚的无产阶级文化的建设者,他与列宁及苏维埃政权在建设新文化和谁是建设新文化的主导先锋问题上并没有获得一致的意见,从而也未能与他们建立一种协调融洽的关系。十月革命胜利后的现实使他的思想变化经历了一个复杂的过程。他虽然拥护新生的苏维埃政权,但严酷的现实又与他原来所信仰的思想在实际结果上不相一致,从而引起了他个人心理上的巨大矛盾与震荡。高尔基在《不合时宜的思想》中从积极的立足点出发,怀着坦诚、热情和强烈的向善情怀,率真而大胆地揭示出十月革命初期一些令人震惊不安的方面。在他看来,除了文化,已经没任何可以拯救国家于毁灭的东西。他指出:“眼下的首要任务之一是应该在人民中激发起一一除了他们的已被激发起的政治激情外一一道德的和美学的情感。我们的艺术家应该刻不容缓地把他们天才的全部力量投入到制止街上混乱的情绪中。我坚信,只要美在向有些失去理智的俄罗斯人的心灵中胜利地挺进,就能消除他们的不安,平息一些并不值得称赞的感情的恣肆……从而就能帮助他们变得人道些。” 与此同时,高尔基不无忧伤地看到,热心建设新文化的知识分子们始终处于一种 “锤子与铁砧间” 的两难境地。其实,十月革命后的他始终处在红色政权与俄国文化精英之间、布尔什维克党人与激进右翼的知识分子之间的挤压中。高尔基终究未能解决两者间的不协调乃至纷争,因而常常反映在他思想立场上的矛盾性和摇摆性。这充分表现出一个试图调和文艺与政治、打碎旧制度与建设新文化之间的关系但未能如愿的知识分子的苦闷。在苏维埃时期不同的生活阶段,高尔基在这一系列问题上有过许多新的希望和新的失望。对十月革命胜利后现实的不满,他在一系列文章中表达的难以抑制的激愤,仍然是以寻求他认为更加美好的、更加人道的社会主义理想为出发点的。

在高尔基看来,经历过外族入侵和农奴制度,长期以来形成的广大民众的自发的无政府性,俄罗斯历史发展的这些客观条件使得民众缺乏对个性的尊重,缺乏自尊意识和正义感。而新生的红色政权不但未能制止这些背离民主和人道主义的做法,反而在某种程度上推波助澜,兴风作浪。因此,高尔基在1918年3月16日《新生活报》上发表文章,理性而又感性地表达了自己的态度:

俄国人民由于其历史发展条件的原因,是一个对国家建设丧失兴趣的巨大的虚弱的躯体,它几乎对能够使坚毅行动变得崇高的思想的影响无动于衷;俄国知识分子是一颗因大量的他人的思想而病态膨胀的头颅,将它同躯体联在一起的不是愿望和目的相统一的坚固的脊柱,而是一丝勉强可辨的纤细的神经纤维。

当然,我们正在进行一次社会革命的试验,这是一项使美好的社会革命思想的狂热信徒很感欣慰、对骗子们非常有利的活动。大家知道,在我们独特的革命中喊得最响亮,被人们由衷地热烈接受的口号之一就是:“去抢那些抢来的东西!”

人们在掠夺,而且令人吃惊,极其出色。毫无疑问,历史将怀着巨大的激情来讲述罗斯的这一自我掠夺过程。

但是正是这些虚弱的、愚昧的、从骨子里倾向于无政府主义的人民现在被呼唤来充当世界的精神向导,充当欧洲的救世主。

看起来,这一可笑而令人感伤的思想不应当搅乱人民委员们可悲的表演。但是,“人民领袖们” 并不掩饰他们的打算:用俄国潮湿的劈柴燃起一堆篝火,用其火花照亮西方世界,照亮那个社会创造之火正燃得比我们罗斯这儿更加明亮、更加理智的世界。

篝火燃着了,但是火却并不旺,弄得罗斯到处弥漫着肮脏、酗酒和残忍的乌烟瘴气。……

我们的革命为以前在君主制的铅封顶盖下蓄积的恶劣的兽性的本能提供了充分的空间,同时,革命又把一切民主派的理性力量和我国的全部道德力量从自己身边扔到一旁。我们看见,在苏维埃的职员中常常会揪出一些受贿者、投机倒把者、骗子,而诚实的、善于工作的人们为了不饿死,就在街头卖报,从事体力劳动,扩大着失业人群的数量。

这真是一场噩梦,这是纯粹的俄国的荒诞,毫不为过地说,这是愚蠢的胡闹!

它在把自己的目光投向遥远未来的时候,忘记了未完是用当前创建出来的。在当前,俄国的工人阶级被瓦解了,正在内讧的残杀中被屠杀;工业被彻底摧毁了;国家被损伤得体无完肤,交给兽性本能的人们,任凭他们去抢掠。

政权在同兽性的人们的斗争中是软弱的,不管它 “无意中” 杀死多少无辜的人。

只要政权不下决心把俄国民主派的全部理性力量吸引到建设生活的事业中来,它在同兽性本能的人们的斗争中就将一直是软弱的。

高尔基的心中始终耸立着一个信念:“理想主义!” 他在1918年5月26日《新生活报》上谈到这个话题时这样写道:

……我认为,正是在革命时代才最为需要社会理想主义。我这里指的当然是那种健康的、使感情变得崇高的理想主义,没有这样的理想主义,革命就失去它那使人变得比革命前更具有社会觉悟的力量,它就会失去为自己辩护的道义的和审美的理由。由于没有这种社会理想主义的参与,革命乃至整个生活都在变成一道简单的分配物质利益的算术题。为解答这道题,需要的是盲目的残酷,是血流成河,是鼓动起兽性的本能,把人的社会精神消灭殆尽,就像今天我们看到的一样。

你们说布尔什维克吗?……他们的所作所为应当受到毫不留情的批评,甚至尖刻的嘲笑,布尔什维克们将得到的这种批评和嘲笑会比他们所应得到的还多。包围他们的是令人窒息的敌人的仇恨氛围,而且,更糟糕的,对他们来说更加致命的是有些人的虚伪的、卑鄙的友谊。这些人像狐狸一样拼命地争夺政权,像狼一样使用政权,但愿他们会像狗一样死掉!

……我知道,他们正在拿活生生的俄国的躯体做残酷的科学试验,我会仇恨,但我更想做到处事公正。

因为嫉恶如仇,高尔基曾经不止一次收到扬言对他进行迫害和肉体伤害的恐吓信。对此,作家总是耐心地讲解 “自己的真理” 并坚定地回答:“这样做是愚蠢的,因为威胁不可能使我变成哑巴,不管用什么威胁我,我都要说,……用凶杀、暴力及类似手段不可能取得社会正义的胜利。” 1918年6月11日,高尔基在《新生活报》为此严正声明:

因为嫉恶如仇,高尔基曾经不止一次收到扬言对他进行迫害和肉体伤害的恐吓信。对此,作家总是耐心地讲解 “自己的真理” 并坚定地回答:“这样做是愚蠢的,因为威胁不可能使我变成哑巴,不管用什么威胁我,我都要说,……用凶杀、暴力及类似手段不可能取得社会正义的胜利。” 1918年6月11日,高尔基在《新生活报》为此严正声明:

具有歇斯底里情绪的人们给我寄来一些野蛮的信一一威胁要杀死我。

我想,这种想法是不严肃的,而且与其说是罪恶的,倒不如说是没有文化的。除了证明凶手是傻瓜以外,凶杀什么也证明不了。用死亡来惩罚人并不能使人们变得比他们实际上的情况好。不管你杀死多少人,活下来的人不管怎么样也要走历史所指出的道路,死亡无权停止历史的力量的发展。

难道在我们罗斯,在所有的城市,在千万个村庄,杀的人,为了阻止革命情绪的增长而杀的人还少吗?但革命毕竟成长壮大起来并取得了胜利。因此在今天,当杀的人并不比以前杀的要少时,最有理智、最健康的成分最终反正是要胜利的。肉体上的暴力将永远只是道德软弱的不可辩驳的明证一一这也是早就清楚,而且早该理解的道理。

而因为一个人是他自己的样子就用死亡来威胁他,那就是无知和愚蠢的了。

后来,有人又在信中对我提出了疯狂的指责:我似乎 “憎恨人民”。这是要解释的。我坦率地说吧,那些奢谈自己对人民的爱的人总是会引起我的不信任和怀疑的感情。我问自己一一也问他们一一难道他们爱那些大口喝伏特加后变得像野兽一样,用脚猛踢自己怀孕妻子腹部的农夫吗?……难道他们爱那些带着喜悦欣赏怎样将人往死里打或往水里溺的人吗?……

我相信,那些责备我仇恨人民的富有爱心的公民们,在他们的心底也同样不爱这些变得野蛮了的、自私的人民,就像我不爱他们一样。如果我说错了,而他们还是爱这样的人民的话,那我请求原谅我说错了,但是我依然保留我的意见:我不爱这样的人民。

人们怎样对待我们,这并不重要,而且没有多少意思;我们怎样对待人民,这倒是需要弄清楚的!

由于高尔基在撰写 “不合时宜” 的文章时,常常痛切地指出并批评人民在社会革命中表现出来的缺点,因此受到了许多类似的说他 “脱离了人民”、“仇恨人民”、“已经背叛了人民” 的指责。但是,高尔基坚信并向人们解释,爱人民决不等于对人民的缺点错误视而不见;正是因为他热爱人民,他才 “有权利说出关于人民的令人难堪而苦涩的真情”,而这样才会 “对人民要好一些”。拳拳之心,感莫可言。

没有光泽的橄榄树,

蒙上浓重的蓝色尘雾。

不想呼吸,也难以思考,

然而,要思考的问题有的是。

高尔基,1920年代于意大利

(续完)

苏联政治笑话(7)

一位苏共的基层宣传干部在一次集体农庄庄员大会上,向大家宣讲苏维埃农村农民的幸福生活。他说: “你们现在都吃得饱饱的,穿得暖暖的,都有房子住,每人每年还可以买一双鞋子穿,这样的生活难道还不算幸福吗?” 就在这时,一位老太婆站起来对这位宣传干部说: “同志,你说得对!就跟沙皇时代一样。”

荀路 2018年10月初稿

2020年4月11日修订稿