(一):撑粤语应不算“民族分裂”

《端传媒》上刊载一篇《蒙语教学风波:模范自治区不再,北京不要朋友,宁要敌人?》其中谈到“这场蒙语保育运动”看起来更像广州2010年的‘保卫粤语’运动的内蒙古版”。诚如所言,二者“共享的是对自身独特文化所面临的处境的担忧”,但作者似乎模糊了语言与方言的区别,忽视了这场保卫蒙语运动的历史土壤与现实处境。此外,“保育运动”也费解,令人一头雾水。

关于语言、方言的差异,不仅语言学方面研究书很多,维基百科和知乎上也有,就粤语到底是一门方言,还是一门独立的语言,也仁者见仁,判断上存在很大的任意性。但蒙语与藏语、维语肯定不属于汉语方言群的独立语言。

语言、传统文化、价值观的共有、文化传承与历史记忆,这些精神纽带使得内蒙古自治区与蒙古人民共和国、俄罗斯联邦的布里亚特的蒙古人、卡尔玛卡的蒙古人血脉同根。从这次运动的短时间内世界各地的十几万人签名,抗议运动此起彼伏可见蒙语的世界性。

日本语言学与蒙古学研究者田中克彦在其著《语言与国家》( 《ことばと国家》岩波新书1997年)指出语言与方言的区分有双重意义:

第一:方言于日常用法中,相对于“标准语”而言,为一定区域特有的语言。方言之间无优劣之分。中央政府总是警惕方言的“语言化”,因其蕴含“话者导向独立分离运动”;蒙语、藏语、维语本是独立的语言,不属于汉语的大方言群。即使汉语大方言群内有几十个独立的方言(语言),也许也可以诞生几十个独立国家,但是其差别在于方言之间的不同,汉语群内相互之间可以会话交流,而且最主要的是汉字作为共同的语言文字,支撑汉语方言群的背景是汉民族一体的意识形态。

田中先生认为“同样作为社会主义的大国的前苏联,曾给与其加盟的15个共和国的主体民族语言以‘国家语言’地位,加盟共和国内下位的自治共和国的语言,在其领域内,形式上也属于‘国家语言’,但是中华人民共和国领土不可分的一体化体制之下,尽管藏族、蒙古族、维吾尔族等民族拥有高度的文化与历史、固有的语言,尽管具备形成独立国家的力量,但是却不能形成民族国家,并非一定就是人民不曾愿望”。

2010年夏,广州爆发保卫粤语运动,两个月后的青海省四个藏族自治州爆发挺藏语的上街游行抗议运动,甚至远在几千公里之外的中央民族大学的藏人学生也遥相呼应。

藏人作家茨仁唯色认为,尽管二者都是在一个大一统的国家争取各自的语言权利,所不同的是,粤语是纯粹的汉语的方言之一,藏语完全是另一个民族的语言。保卫粤语运动可以被理解,被声援,但是藏人撑藏语、维人撑维语,可能有被以“‘藏独、‘疆独’的分裂活动”为名打入黑牢的危险。尽管他们手中高举的是具有普世价值的“民族平等,语言自由”,最起码的人权要求,说白了,仍然与“保卫粤语”之间存在赤裸裸的民族不平等。

(二)现代史上伤痕累累的蒙语教育

关于本次撑蒙语的问题,有必要溯源历史的沉郁与伤痛。

内蒙古自治区的成立比中共建政还要早两年,也是中共第一个民族区域自治政府,中共民族政策的“定型化”与“定性化”,为其它少数民族的区域自治提供了典范。是“支持中共的少数民族从被支持者那里换来的第一个果实”(启之语)。但文化大革命中,全国省、自治区级的第一书记中,乌兰夫是最早被打倒,最早被批判、定性上纲上线最高的一位。因为只要打倒这些主体民族的精英,汉人占大多数的内蒙古就会像其他省、区一样顺服地开展文革。

给乌兰夫定的“反大汉族主义”、“民族分裂分子”的罪状之一,就是“积极推行斯拉夫文字,为统一内外搞大蒙古帝国做准备”。在主体民族的自治区内,乌兰夫不过希望通过改革文字促进本民族的文化发展,保全民族认同。而在帮助中共建政之前,中共多次承诺境内少数民族的“至尊,平等,有权按照自主的原则,组织自己的生活,建立自己的政府,有权与其他的民族结成联邦的关系,也有权完全分离起来”(《中华苏维埃中央政府对内蒙古人民宣言》1935年)。说明中共在野时期承认民族自决的政治构建根基。执政后中共改变了其民族政策的诺言,但在全国政协的第一次会议通过的《共同纲领》与《中华人民共和国民族区域自治实施纲要》都保障民族平等与民族自治权。

在结构性暴力、文化性暴力和直接性暴力的三种形式的混合暴力下,内蒙古“挖肃”运动中,使用蒙语这种“黑话”、“驴子话”,以“民族分裂分子”或者有“严重的民族情绪”是招致逮捕、酷刑甚至死罪的原因之一。众所周知,中共在历史问题上的原则是“宜粗不宜细”,即便如此,也承认“挖肃”招致三十四六千人被关押,一万六千多人被迫害致死,更多的人被终身致残,相当于蒙古人每四口人家庭中就有一位被迫害、被致残或被致死。而蒙古学者自己的研究成果远远不止这个数目。

图克屠杀(不到三千人的公社被打成‘新内人党“的竟有926人)亲历者留下的证言:

“我们失去数以万计的民族精英,我们失去了自由居住。放牧,移动的权利。我们命根子的草原被肢解,被滥垦乱伐,我们的传统文化,甚至母语处于危机之中。这就是蒙古人被‘翻身解放’,当了‘中国人民’的结果。这场灾难实在是万古之劫啊!而现在,他们从来没有为自己的错误向人民道一声歉,连一个像样的说明都没有。这意味着文革的文化基础和传统惯性从来没有改变过。恐怖政治仍然改头换面地进行着。我们不愿意记忆、不敢记忆、不能记忆,就是恐怖政治的表现,那些伤痕累累、死不瞑目的冤魂,日日夜夜在呼喊啊”。

研究“大屠杀后遗症”的大屠杀幸存者后代阿伦·哈斯曾说:“尽管大屠杀的幸存者在表面上就像你和我一样,但他们的内心深处却备受折磨-消灭人的肉体,要比消灭他的记忆里容易得多”。

实际上,文革尚未结束,民族民主思潮已经在内蒙古暗流成涌,身怀伤痛的幸存蒙古知识人对本民族的生存权、母语权以及民族的未来、甚至民主问题曾作过思考。

1978年出现在内蒙古高级人民法院墙壁上署名“达愣哈日”(大青山)的文章中深刻忧虑民族学校的命运。指出名义上的“民族中学”实际上都是汉族中学。“四人帮”以就近入学之名,行民族同化之实,人为地限制蒙族学生集中到这些学校入学。结果是蒙古学生蒙汉都不通,拿本民族的文字当做外语来学。牧区实行的“马背小学”,实质上是在培养文盲。“四人帮”在少数民族地区推行的法西斯强制同化的文化科学专制主义的结果,使少数民族的文化教育走进了死胡同。并要求“建立一所蒙文蒙语授课的综合大学”。1981年更由于《28号文件》引发文革后第一次大规模的学运,也是近百年来蒙古人最大的抗议运动,其中内蒙古自治区建政几十年来,十几所高校没有一所大学用蒙语为主授课也是主要理由。

注意,以1989年“六四”天安门学运为高潮的八十年代的一系列学运,是从内蒙古的民族大学生要求切实落实民族政策,在区域自治内希望真正当家作主开始的。

很多年,作为“模范自治区”的内蒙古一直被认为不存在“问题”,主体民族已经在汉文化驯服与教化下,脱离了“茹毛饮血、獉狉的蛮族”时代而“文明化”了 ,可是冰冻的沉默之下,他(她)的文化理想、价值期待、民族感情究竟是什么?一个拥有辉煌的历史、悠久的传统、固有的语言的主体民族到哪里去了呢?他(她)为什么会沉默,什么原因迫使他(她)沉默?又是什么原因迫使他(她)不得不发出声音?为什么在一个主体民族为蒙古人的自治区内,蒙古人口只有汉人的一个零头?他(她)在自己的自治范围内传授与学习本民族的语言为何要以命请愿? “民族大熔炉”下,处于劣势的弱小民族独自的语言和文化会不会消亡得更快呢?—满清的历史退场不过百年,满语满文就断代,几乎消亡 。

今天,作为母汁的、活的民族文化载体的语言日益频临危机,蒙古人男男女女、老老少少自动、自发、自觉地参与或担负起拯救频危的语言的责任与义务,与现代史上蒙语遭教育受的伤痛。实在连筋连骨。

(三) 地名、人名的汉语化置换

今天同一位留学生吃拉面。这位留学生不像部分留学生那样成天被捆绑在微信上,开始关注日语与英语的新闻。她很诚实地告诉我,这次撑蒙语运动之前,她一直以为蒙古人跟日本人一样使用的是汉字,因为“蒙古”、“呼和浩特”、“赤峰”,“腾格尔”、“乌兰托娅”这些地名和人名都是汉字,她喜欢的《乌拉巴托之夜》也是谭维维唱的。

本来自治区实行盟旗制度有很长的历史渊源和传统,为清廷在蒙古地区设置的具有行政组织与军事组织的双重功能的单位,也是清朝皇帝赐给旗内各级领主世袭的领地,然而在“现代化、都市化”的大发展中拆盟建市,昭乌达盟更为“赤峰市”,哲里木盟更为“通辽市”,蒙古知识人曾建议保留蕴含传统文化历史的蒙语地名,比如将“赤峰市”更名为“乌兰哈达”, 哲里木盟改为“哲里木市”,(蒙语意为“马鞍吊带”),这些建议都被否定。蒙古人故乡固有的地名-唤起民族认同与文化自觉的象征的,都被汉语代替。

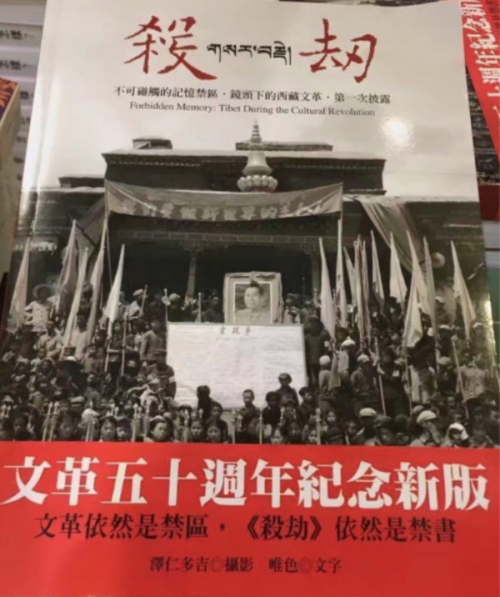

茨仁唯色的《杀劫——镜头下的西藏文革》记载:文革期间,暗藏民族历史文的密码的地名与人名统统都被视为封建的“四旧”,被迫改名。比如:“帕廊街”更名为“立新大街”、“罗布林卡”更名为“人民公园”等。许多藏人改名不是姓毛就是姓林,还需要上报,他母亲改为“林玉珍”,跟林(彪)副统帅一个姓。还有改为“高原红”一类与时共进的,在开会时藏人被点名时不知叫的是谁,根本不记得自己的汉名。

茨仁唯色七岁以后接受的学校教育全部是汉语教育。因为四省藏区的学校几乎不用民族语言教学,甚至在“民族学院”都未受到民族教育。导致唯色用汉语进行民族与个体的自我表述。她的母语是汉语吗?她会用温和但坚定的声音告诉你:“汉语绝不是我的母语,它只是我的第二语言。我生下来吃的第一口食物,是与母乳混在一起的图博特酥油,我的母语不是汉语,但我的母语在我成长过程中被置换了。我的一生是被置换的一生,习惯、记忆、水土、家乡……甚至连容貌、连五蕴,一切的一切都被置换了”。但,“就像被换血,但从未换心”。

茨仁唯色在寻找民族与个人的自我认同中,她对本民族深深的挚爱与藏传佛教坚定了她的根基,她的名字从汉名“程文萨”回到父亲给她取的藏名“茨仁唯色”—意味着“永恒的光辉”。

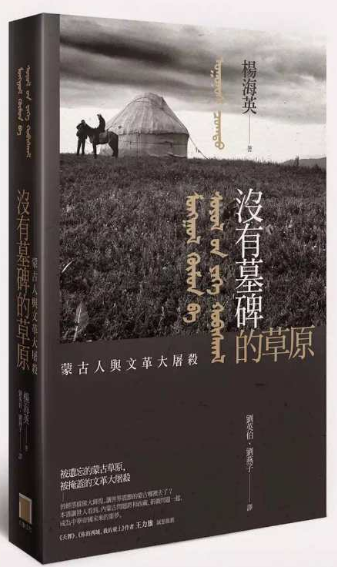

蒙古历史人类学研究者杨海英与茨仁唯色有着相同的历史记忆。

他的牧民母亲给这个草原之子起的蒙古名字叫“俄尼斯·朝格图”, “俄尼斯”意味着“黄羊群”,“朝格图”意味着“火焰”、“力量”。但到了1974年,小学突然停止蒙语教学,没有任何征兆与商量的余地。他的语文老师给他取了一个汉名,姓“杨”来自他心爱的被剥夺的“羊”。他的日文名字“大野旭”亦来自蒙古名字的意思,“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”的原野上旭日东升。

记得在台湾政治大学召开的《没有墓碑的草原》研讨会上,林教授问他,为何至今出版仍用 “杨海英”这个痛楚的汉名符号,而不用蒙语名或者日语名?他的回答是,我刻意让自己看到汉名,常常记起曾被迫失根之痛。

记得在台湾政治大学召开的《没有墓碑的草原》研讨会上,林教授问他,为何至今出版仍用 “杨海英”这个痛楚的汉名符号,而不用蒙语名或者日语名?他的回答是,我刻意让自己看到汉名,常常记起曾被迫失根之痛。

2013年,我的老父亲背着细铁丝穿起来的几大本手译稿来日本,曾对我说,他印象最深的是作者(杨海英)看到一位蒙古女大学生正在同邮局职工据理力争。邮局职工说收信人姓名和地址不能用蒙文,写蒙文就是蒙唬人,故意让人看不懂,信会送不到。

“这是蒙古人的自治区,根据《宪法》,各民族都有使用和发展自己的语言文字的自由,蒙语是《宪法》承认的公用语言,蒙古人有使用自己母语的权利。”女大学生正色凛然地维护自己的基本母语权。

“你说的没错,但自治区是中国的,住在这里的都是中国人,中国人就应该使用中国语(汉语)”。邮局职工表情严峻,毫不退让。

“使用中国语之前,请别忘记我有使用母语的权利”,最后不卑不亢的女大学生用挂号信的形式将蒙文信件邮寄出去。如果不用挂号信,汉人职工很有可能就顺手扔进字纸篓了。这,就是被称作“模范民族自治区”的现状。作者看到堂堂正正维护自己民族尊严的女大学生,再看看自己的家信,未写蒙文,写的是汉语,突然觉得自己的左脸和右脸上写着两个字:羞、耻。

如果要说少数民族的作者具有“民族主义情绪”,那么这是根植于母乳与血液的“母语民族主义情绪”。正如王力雄先生在《西藏面对的两种帝国主义-透视唯色事件》中说的,“民族文化首先不是别的,而是民族的自我表述。这种表述并非只是复述历史和表演传统,更重要的是对本民族现实处境的感受、思考与诉求。”

小文收尾之际,收到台湾秀威资讯出版社的编辑怀昭的信息,杨海英教授编辑的《内蒙古文革档案》全系列共五书(九册)将在年内出齐。包括:第一书《滕海清将军有关内蒙古人民革命党讲话集》(三册) 、第二书《有关内蒙古人民革命党的政府文件和领导讲话》(二册)、第三书《挖内蒙古人民革命党历史证据社会动员》(二册)、第四书《内蒙古土默特右旗被害者报告书》(乙册)、第五书《内蒙古军区被害者和加害者纪录》(乙册)她很用心地写了一篇《编辑手记》:https://storystudio.tw/article/sobooks/inner-mongolia-incident-and-ohno-akira/)。

自2008年以来,杨教授在繁忙的教学与研究之余,在日本每年出版一本厚达近千页的《关于对蒙古人genocide的基础资料集》(日本风响社出版)。至今出版了十二卷,每卷都有详细的日文《导读》。此次台湾中文版为其精缩本。

自2008年以来,杨教授在繁忙的教学与研究之余,在日本每年出版一本厚达近千页的《关于对蒙古人genocide的基础资料集》(日本风响社出版)。至今出版了十二卷,每卷都有详细的日文《导读》。此次台湾中文版为其精缩本。

出于“学术上的圈地运动”,一般人不大将自己辛辛苦苦收集的研究资料轻易示人,但本资料集向任何对内蒙古文革史以及现状感兴趣的读者提供第一手阅读资料。他本人浩瀚的“抢救人类学”研究与著作,正是多年风尘仆仆的田野调查、口述历史记录、收集庞大的文献资料与扎实的学术研究的成果。

借用王力雄先生在《没有墓碑的草原》汉语版《序》中的一句话:“所有的汉人都该读的书”。

蛇足一句,尤其对民族问题持双重标准的人。

来源:rti