在简要介绍了美国历史上三次宗教“大觉醒”以及美国政治因此而发生的变化后,薛涌接着对美国新闻媒体的发展变化及其对美国政治产生的影响也作了客观报道:

不过更重要的变化,恐怕还是大众传媒的发展。在19世纪,传媒主要是报纸,选民主要是读者。同时,大城市不发达,人口密集,交通不便利,政治家不可能广泛地接触选民,政治容易被精英操纵。所以,当进步主义运动的精英起来反对企业和金融界的精英时,他们可以理直气壮地为没有声音的下层社会代言。但是,广播、电视等大众传媒的发展,使选民可以既足不出户又不用阅读报刊就能对政治有直接的了解。于是,政治家由建国之父那种受了良好的古典训练的饱学之士,变成了读书常常不求甚解的却善于煽动做秀的电视明星。两党的政治纲领也要受到更广泛的选民层的审视。过去不介入政治的弱势阶层开始介入政治,要求发出直接的声音。这就对进步主义和“新政”以来那些以他们的代言人自居的知识精英集团构成了直接的挑战。

这一挑战,首先是以温和的形式出现。 “新政”之后,联邦政府的官僚集团有了越来越大的权力。拥有更多发言权的民众,觉得自己的生活越来越被这些知识官僚所控制,所以产生了反智主义情绪。这种情绪特别体现在共和党总统艾森豪威尔任上。艾森豪威尔本人有一种大老粗的魅力。知识分子则被他讥之为“鸡蛋脑袋”。知识分子和普通老百姓之间的鸿沟越来越引人注目。这种对知识分子的猜疑,多少为(极右的)麦卡锡主义提供了土壤。

不过,虽然老百姓讨厌知识分子一天到晚在那里讨论他们听不懂的问题,替他们决定他们的生活,可是“新政”的政策基本上集中在经济社会领域,老百姓从“新政”所提供的福利和社会保障中受益,和联邦官僚集团没有太多直接的冲突。但是,在1960年代,联邦政府的行为进入了社会文化领域,与老百姓的基本价值发生正面冲突,这就触发了一场持续了几十年的草根反叛运动。

这一反叛开始于1964年的大选。其中一个核心主题就是结束种族隔离的“民权法案”。这一法案在理论上无可争议地占据了道德高地,使大部分共和党人不得不投票支持。但是,该法案的实施,是政府对白人特权的一大侵犯。特别是在贫穷的白人中,种族意识往往更加强烈,因为这些人在生活中一无所成,唯一能使他们感到骄傲的,即他们是白人。白人在社会经济上受到的直接冲击也是实实在在的。这不仅体现在南方,而且也体现在自由派的大本营。 “民权法案”推行后,马萨诸塞州的一位自由派法官,根据结束种族隔离的精神,命令白人学生去黑人学校就读。但是,这位法官把自己的孩子送进私立学校,却强迫上不起私立学校的白人家长把子女送进波士顿地区的黑人学校。类似的事件,自然在白人社区引起公愤。他们觉得自己的平民百姓的生活,被高高在上的精英统治集团所主宰了。

难怪美国的种族歧视积重难返,长期被国际社会特别被CP所垢病,原来根源在于美国广大白人民众而不在于美国政府所致。美国的精英阶层在这个问题上从来就是“政治正确”的,正因如此,他们被美国的红脖子骂得够呛。这次美国大选,在种族问题上大作文章非难民主党人的,正是这些鼓吹白人至上的家伙。他们打着维护美国大多数民众利益的旗号,打着维护基督教信仰的旗号,仗着人多势众,对少数族裔和异教徒极尽无端攻击之能事。川普的失败,被他们看成是白人基督徒的失势;他们对天主教徒拜登的胜利极其不满,认为这是少数人偷走了多数人的果实,很不服气。

这种白人至上主义的表现在美国根深蒂固,渊源流长。而且它颇有雄厚的社会基础,长期为广大白人民众自觉不自觉地认可。特别是在偏重保守主义的共和党人身上气味特浓。薛涌在文章中用具体事例揭示了共和党人在这个问题上的痼疾:

也正是基于这样的白人义愤,在1964年,亚利桑那州极右的共和党参议员戈德华特和本党主流派决裂,反对“民权法案”,并出人意料地击败洛克菲勒,成为共和党总统候候选人。阿拉巴马州右翼民主党州长华莱士,以“今天要种族隔离,明天要种族隔离,永远要种族隔离”的口号,挑战约翰逊总统,竞争民主党总统候选人。在得克萨斯州,乔治.布什也就是老布什,挑战本州在任的民主党参议员,并直接借用了华莱士对“民权法案”的攻击: “这个新民权法案保护了14%的人(有色人种)的利益,但我担心的是86%的人的利益。” 结果,华莱士、戈德华特和乔治.布什全输了选举。但是,他们的影响却似乎比胜利者更长久。华莱士在阿拉巴马州政坛上一直活跃到1980年代。他分裂了民主党,带走了大量南方民主党的白人选民,帮助塑造了社会保守主义运动。戈德华特颠覆了共和党东北部精英在党内的统治,开启了保守主义的草根反叛运动,为“里根主义”和“布什主义”(乃至“特朗普主义”)奠定了基础。老布什不仅后来成为总统,而且把戈德华特的著作《保守主义的良心》郑重推荐给了大儿子小布什,塑造了一个比自己更强硬的美国总统。

自由派自认为是代表弱势阶层的利益,有着无上的道德优越感,并在大学、媒体成为主流。1964年大选,民主党压倒性的胜利,更使他们丧失了危机感,于是在没有回应保守主义反叛运动提出的挑战的前提下,进一步推进自己的意识形态,启蒙民众,创造一个理想社会。这次(2004年)帮助小布什获胜的两个核心问题,同性恋和堕胎,都是这一自由主义运动的产品。

1963年11月12日,肯尼迪总统在德克萨斯州达拉斯市遇刺身亡。当天下午2: 30,副总统林登.约翰逊在空军一号座机上宣誓继任美国总统。约翰逊留用了肯尼迪政府的主要成员,继承推行肯尼迪政府的各项内外政策,并开展了大规模的自由主义社会经济改革,改革的内容十分广泛。

11月25日,约翰逊决定大幅度削减财政预算,将联邦年度预算赤字减少一半。同时,他下令关闭白宫里多余的电灯,削减政府公用车,并带领政府厉行节约。结果赢得了参议院财政委员会和美国企业界的赞赏。

1964年1月8日,约翰逊向国会提交了以向贫困宣战以实现充分就业为目标的经济机会法案。8月30日,国会批准了此法案,并设立了被约翰逊称为“向贫困宣战的全国司令部”——经济机会局。

1964年2月26日,约翰逊推动国会批准了肯尼迪生前留下的减税法案,在该法案的刺激下,私人投资和民众购买力持续高涨,使美国经济高速增长,而民主党政府也赢得了大资产阶级的全力支持,为1964年总统大选的胜利打下了基础。

约翰逊为了将日益高涨的黑人民权运动纳入政府控制的轨道,在肯尼迪的民权立法上付出了很大的努力。约翰逊改写的《民权法案》比肯尼迪的要更加进步。1964年6月11日,这个新的《民权法案》在参议院获得了通过。7月2日,约翰逊签署了该法案。法案禁止在公共场合实行种族隔离,设立公平就业委员会,禁止在就业上种族歧视,禁止在联邦选举中运用不公平的选民登记程序和文化测试。至此,在法律上结束了美国南部的种族隔离制度。

在约翰逊的领导下,1964年的美国工业生产指数比1961年增长了20%。经济繁荣,物价稳定。约翰逊此时在民权和反贫困上的政绩已经赢得了很高的荣誉。据统计,生活在最低生活水平线以下的美国人的比例从22.4%降到了12.6%,其中黑人的人数从55%降到了31%。 结果,1964年总统大选是自从1824年之后罕见的一边倒,约翰逊以61.1%比38.5%大胜共和党总统候选人戈德华特。

1965年1月,约翰逊在国情咨文中正式提出建设“伟大社会”的施政纲领,随后又向国会提出有关教育、医疗、环保、住房、反贫困和民权等方面的83个特别立法建议,将1960年代的美国自由主义改革推向了高潮。

从1955年至1968年,美国的国民生产总值平均每年以4%的速度增长。在这一民主党主要执政时期,美国经济曾出现连续106个月的持续增长,这一纪录直至1990年代美国出现所谓“新经济”之后才被打破。

接着再看薛涌先生谈论自由主义运动中的两个产品一一同性恋和堕胎:

在1961年,同性恋之间的性行为在美国所有的州都是非法的,人们可以为此进监狱。到了1986年,只有24个州和哥伦比亚特区还在维持这种法律。在1986年美国最高法院对哈德威克案的裁决中,最高法院以五比四的微弱优势,拒绝把同性恋在家中的性行为解释为个人隐私而提供法律保护。不过,这一裁决是在一个犹豫不定的大法官投下一张事后自己承认是错误的票之后才成立的。而在1970年代,美国心理学家联合会宣布同性恋是一种精神紊乱的结果,这大大软化了社会对同性恋的禁忌和仇恨。如今虽然同性恋在许多州还是不合法的,但同性恋被囚禁的可能几乎没有。乃至(时任)副总统切尼的女儿可以带着自己的同性恋伴侣出入公开场合,为共和党募捐。一些自由派的法官和市长还公开支持同性恋婚姻。佛蒙特州成为第一个容许同性恋“民事结合”的州。也就是说,同性恋者可以享受结婚的配偶拥有的大部分权利, 但名义上不是“婚姻”。克里也拥护这样的政策,虽然他反对同性恋的婚姻。

关于同性恋,我认为社会对他们应该持宽容的态度,因为这仅仅是个人的性取向与常人不同,属于个人权利,况且一般又不会对社会造成危害。如果说应该劝诫,那么这个劝诫者只应该是他们的父母而不应该是别人。而拜登及民主党人对同性恋的态度,纯属美国内政,外国人有什么权利说三道四。况且,这是在维护人权而不是侵犯人权。

至于堕胎,在中国早已是常态,在美国则截然不同。请看薛涌先生的阐述:

1973年,最高法院在对韦德案的裁决中,推翻了对堕胎的严格限制,使妇女有权终止自己的怀孕。这一裁决,固然是1950年代和1960年代以来女权主义和性解放运动的一个结果,同时也是对进行堕胎手术医生的保护。比如在许多州,一个孕妇因为遭到攻击而流产,攻击者会以谋杀罪遭到起诉。但同样是这个孕妇,却可以合法地到诊所去堕胎。现代医学的进步,又将生命的定义变得模糊。过去人们一个通行的概念,是以胎儿脱离母体能否存活的时间来定义生命。而在1960年代,怀孕24周的胎儿无法脱离母体存活,但如今怀孕20周的胎儿就可能脱离母体存活,以后这个时间可能还会缩短。所以,在许多人看来,堕胎就是杀婴。最高法院的裁决,会使美国那一代四分之一的胎儿被谋杀。

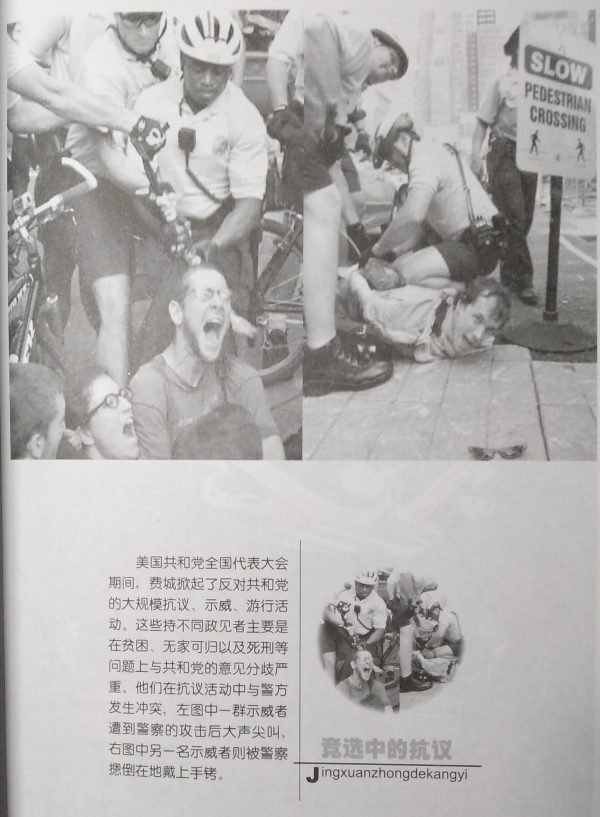

类似同性恋和堕胎这样的问题,在美国草根社会引起普遍的道德义愤。人们觉得,联邦政府和那些掌握联邦权力的高高在上的自由派精英,越来越无视平民百姓最基本的信仰。那些知识分子,如什么心理学家、医生等等,以科学的名义,践踏社会的传统道德准则,垄断了对社会价值的解释权。这些人越是有权力规范社会行为,自己这样的老百姓就越失去对自己生活的控制。所以,到1970年代,草根社会就开始了文化反叛。右翼政客布坎南在1992年提名老布什为总统候选人的共和党全国代表大会上,发出了“文化战争”的宣言。宗教就是这一反叛和战争的最好武器。

这股反叛力量,尼克松称之为“沉默的大多数”,里根时代则被称为“愤怒的白人”、 “里根的民主党”(投里根票的民主党人);在今天,则更多地被称为“再生的基督徒”或福音派选民。称呼的变化显示了这股力量本身的变动,但基督教保守主义毫无疑问地成为反叛运动中的核心力量。

生存还是死亡?堕胎在美国成了哈姆雷特王子式的难题。

根据美国联邦政府的统计资料,每十名美国怀孕妇女中有四名是计划外的。那么,对于这些“不速之客”来说,是生存还是死亡便是一个严峻的问题。对这个问题截然相反的看法,把人们分成了两大阵营,使堕胎成为美国长期以来最具争论性的社会问题之一。

1973年,联邦最高法院作出一项具有里程碑意义的裁决,允许妇女在怀孕后的三个月内做人工流产。当时全国民意调查的结果是46%反对,42%支持。但自这项决定实施以后,赞成人工流产的人越来越多,到1976年已是60%对31%。

1976年,民主党人吉米.卡特当选为美国总统,而他对人工流产是持反对态度的。继卡特之后上任的共和党人总统罗纳德.里根不仅本人反对流产,而且还发起一场运动来抵制人工流产。结果,到了八十年代中期,赞成最高法院1973年决议的人数降到了50%;在持反对意见的人中,包括50%对47%的多数天主教徒和66%对31%的多数基督教徒。这个在七十年代中期似乎已经解决的问题,到八十年代又重新引起轩然大波。

这个问题归结起来主要有两点: 一点是,到底是感情还是理性影响着最终的决定?

从感情的角度考虑,让大多数美国人反对堕胎并不困难。56%对40%的多数美国人认为堕胎实质上无异于谋杀,因为在这一过程中,胎儿的生命被夺走了。68%对27%的大多数人认为,如此夺去未出生婴儿的生命,是违背上帝的旨意的。60%对37%的多数人认为,胎儿应当像平常人一样拥有天赋人权。反对堕胎的人被称为“维护生命派”。“拯救行动”在维护生命运动中是最激烈的一派,他们甚至躺在做人流手术的诊所门前,劝阻孕妇不要进去。

堕胎权成为美国公开讨论的重要问题,是从六十年代开始的。而以前公开谈论性问题是犯禁的。堕胎问题的高度政治化,始于人们提出堕胎是妇女的个人权利。

六十年代的性解放和越来越多的美国人赞成在公立学校中进行性教育,为公开辩论堕胎的是非奠定了基础。反对堕胎的人强调胎儿的生存权,并认为社会有权强制实施某些道德规范。他们认为,性与建立家庭和生儿育女密切相连,是履行圣经“生儿育女、繁衍后代”的训诲。

美国七十年代初兴起的女权运动,目的是使自己能够成为自己身体的主人。堕胎自由即为其中之一。

人们对堕胎的不同态度不是偶然形成的。它们与美国各种信仰和价值观的组合息息相关。

堕胎“权”被称为是“表现型个人主义”文化体系的一个组成部分。它是指人们在追求美好生活的过程中,自由地表达和满足个人的愿望。而“表现型个人主义”的特点,就是把“个人”这个概念从整体人中的一分子,转化为独立的“自我”。从历史上看,这个转化标志着从传统清教徒式的禁欲转向自由地表达情感,并能拒绝传统的东西而去追求新的东西。

另一种观点认为,美国的独特之处在于它的宗教和文化上的气质。美国的新教伦理使个人得到了前所未有的高度自主,同时也使人异乎寻常地克制感情。自主和自我克制已成为现代自由主义和资本主义的心理基础,它源于那种既强烈而又有节制的自我意识的清教徒精神。

但到19世纪后期,支撑美国社会生活的宗教价值观开始逐渐失去影响,人们越来越依赖科学、理性和功利主义。尽管大多数美国人今天仍然认为自己是有宗教信仰的,但笃信宗教的意义和内在的价值显然已与建国初期大不相同。

美国人这种价值观的转变,还有大规模社会结构变革的背景。用比较开放的观点看待堕胎问题的社会基础,实际上与现代工业社会的兴起,以及形成和传播知识与价值观念的新兴产业的出现息息相关。

根据一项调查结果表明,绝大多数在美国重要机构中任高职的人、受过高等教育的人,大都赞成堕胎自由。但是普通民众中有一半人认为在任何情况下都不应该允许妇女堕胎。而宗教界的精英人士都拒不赞成堕胎。几乎所有反对堕胎自由的人,都是天主教和原教旨主义教派的领袖。宗教或许是阻止人们相信妇女有权把堕胎视作一种节育手段的最重要的因素。对主张万事顺其“自然”的宗教徒们来说,受孕是一种神圣的事情,任何人为的干预都无异于对生命的毁弃。

维护生命派的最大优势,在于他们反映了美国人的宗教感情。反对堕胎的势力和美国各宗教集团(新教主流派精英分子除外)的联系可能具有很大的重要性。而美国人的宗教信仰一直是这个国家各种精神力量的支柱。

然而,由于赞成堕胎者大多是从事美国的“新兴阶级”的人,如电视节目主持人、影视制片人、导演、互联网从业人员、公益组织领导人和传媒界精英,他们为堕胎自由派的运动提供了强有力的基础,并使传媒的宣传趋势更有利于堕胎自由派,而不是维护生命派。

看到这里,我想大家应该明白美国的两党之争长期以来既是政党之争又是信仰之争。保守主义的共和党显然倾向宗教神性,自由主义的民主党显然倾向世俗理性。这次川普和拜登之争,只不过是这两种主义又一次激烈的大碰撞而已。孰是孰非,谁将主导美国的未来,让我们拭目以待吧。

(未完待续)

荀路 2021年1月28日