2021-02-17

【本文为“新冠疫情对中国人权的影响”项目的研究报告,撰稿人为王庆民、杨子立、滕彪, 统稿人为滕彪。 媒体联络:Teng Biao: +1617 396 6099, Email: [email protected]】

距新冠疫情在中国爆发已过去一年有余。与世界上大多数国家遭受新冠肆虐不同,中国在2020年年中就已基本控制了疫情。虽然现今又略有反弹,但整体上仍可以说取得了抗疫的胜利。这也被中共当局用来自我夸赞,作为中共体制的成绩乃至优越性大加宣传。但常被忽略的是,中国式防疫的背后,是建立在牺牲国民许多基本人权的基础上的,是“低人权优势”的又一次体现,反映的是正常国家无法复制的、中国特色极权体制的控制力。这非常值得人们尤其致力于推动民主事业的人士警惕和思考。

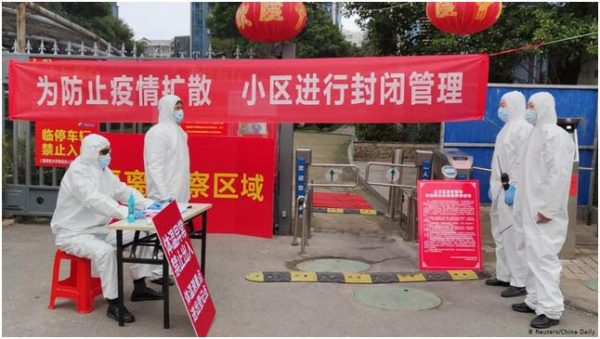

去年年初,在经过短暂的隐瞒和犹豫之后,中共当局在武汉实行了全面的封锁,并在不久后将严酷的封城和隔离措施在全国推行。商店停业、交通停运、社区封门,国民工作和生活完全停摆。各行政区之间更是设置了诸多壁垒,对外来者和返回者百般刁难。国民被切割在一块块格子般的区域不能活动,基本的人身自由和生活选择权被剥夺。任意羁押普遍存在,甚至公民的生命权也被肆意践踏。中共当局打压公民记者和“吹哨人”,压制新闻报道和言论自由。同时抗疫期间的健康码等措施,在疫情结束后继续作为严控社会的手段。中共借防疫之机大大加强了对民间的控制和打压,这导致了法治和政治体制的进一步的倒退。

(一)中共当局对公民记者和“吹哨人”的打压、对新闻自由和言论自由的侵犯

中国政府历来将公共卫生危机视为政治问题,与政治合法性、维稳绑在一起,这一次仍旧出于极权本能而掩蓋新冠疫情真相,封殺輿論,并且施压WHO使其迟迟不宣布“國際關注的突發公共衛生事件”,因此貽誤了防疫的最佳時機。Southampton大学的一项研究表明,假如中国提早两个星期采取行动,病毒的传播将降低95%。[1] 中共当局对于调查报道新冠疫情中敏感问题的独立公民记者进行了严厉的打压,扼杀了新闻自由。如赴武汉进行独立调查的张展、陈秋实、方斌、李泽华,均在此后不久被捕。而被捕的原因,主要是对武汉悲惨的实况做了直白的描述、对中共当局一系列错误决定进行了激烈的批判。

例如毕业于中国传媒大学、曾于中央电视台供职的李泽华,先后走访了在封城前夕举行“万家宴”的百步亭社区、武汉市殡仪馆、武昌火车站、P4实验室,期间曾被尾随。他在他的YouTube频道上公布信息。2020年2月26日,李泽华于武汉失联,疑似被捕。4月中旬才被释放。而公民记者、法轮功修炼者方斌,冒生命危险深入当地医院,曝光疫情的真实情况。2月10日被警方带走,至今下落不明。陈秋实曾采访香港反修例运动,2020年1月23日在武汉被封鎖期間趕至该市,并在武汉中心医院、殡仪馆等多处实地探访。2月7日,有消息称被警方帶走。[2]

另一位公民记者张展,在武汉做了更多的采访,并发表了一系列文章。她在文中直斥疫情失控根本在于体制,对官方掩盖真相、社会堕落的现实进行了激烈抨击。她的文章得到了海外网站的广泛转载,但在国内被封杀。她被捕后,艾晓明女士等人积极为她呼吁。在狱中,她绝食抗议,身体虚弱,后被强制灌食,遭受虐待。2020年12月28日,上海市浦东新区人民法院以“寻衅滋事罪”判处张展有期徒刑四年。[3]

当国内媒体在报道疫情中均三缄其口、规避敏感问题时,这几位独立人士尖刻的报道触发了中共当局的新闻审查系统和维稳系统,导致他们纷纷被“失踪”、判刑。中共当局还对其他揭露真相、批判政权的人士进行了打压。如撰写关于武汉封城期间情况的《方方日记》的方方,就受到由当局组织和引导的五毛群体的集中攻击,对她的侮辱谩骂及污名化持续至今。[4]谩骂与污名的过程,让人们看到了文革的影子。如有不少评论攻击她“给反华势力递刀子”,还有人说她“吃人血馒头”,骂她“心理阴暗”、“应该上精神病医院检查”、“老鼠又上街了”等等。她只是在尽一个公民和知识分子的责任,为民发声,并无造谣和煽动仇恨,就被如此对待。中共当局刻意不彻底封杀方方,是为了将其竖成国内民族主义的靶子,用来转移社会矛盾、引导舆论对疫情的态度。

还有许志永等关注疫情的政治反对派人士,也被当局所不容。许在疫情初期因发表针对习近平的《劝退书》,被以煽动颠覆国家政权罪抓捕。许志永等人早就是中共当局的眼中钉,这次被抓也是针对2019年厦门聚会的“1226大抓捕”的延续。[5]

如果追溯到更早,还有武汉中心医院艾芬医生的“吹哨”被训斥,使得疫情不能被早日发现和防控,才造成了后来的悲剧。只是对艾芬这样的体制内人士,政权并未重拳打击,保留了她的职务。这也反映了中共对待不同群体施以不同的专政手段,实现维稳成果的最大化。另有被认为是“吹哨人”的医生李文亮,因在微信群发布关于新冠疫情爆发的警告信息,被公安机关训诫,并在不久后因病去世。李文亮之死在微博上立即引发公民对言论自由的呼吁,但这种声音很快被互联网迅速删除。

以上这些只是迫害敢言者和公民记者的冰山一角。这背后反映的是全体国民受到噤声、所有国内媒体被审查的现实。在如此的舆论环境下,新冠疫情发生的原因、蔓延的过程、造成的影响,都无法被真实和完整的为人所知,自然也谈不上反思、改变和追责。这也是中共当局敢于实行不顾民权民生的防疫方式的原因。当生命苦难与人权侵犯被掩盖,专制的蛮横也就肆无忌惮。

(二)“中国式防疫”对于民生的损害

面对疫情,中共当局以封路、封门、封窗等方式防控。从2020年年初的武汉,到年底的乌鲁木齐,以及今年1月的石家庄、通化,“一刀切”的高压防控一以贯之。在一些图片和视频中可以看到,居民家门被用铁棍焊死,根本无法出屋。这在民主法治的国家是完全难以想象的。中共当局这些年在城市和乡村建立的网格化管理体系也发挥了作用,各地的派出所、村居委会等基层维稳机构,以联防联控等手段将国民摁在家中不得外出。对于冒险外出的民众,维稳机构通过拘禁、殴打、游街等方式进行法外的惩戒。

武汉市民陈和建,2020年2月离家外出两个小时,回家时遭遇防疫管理人员的殴打,隔日因颅内出血去世。虽然医院称是因染疫致病去世,但他的哥哥、异见人士陈忠和与陈和建家人认为是被殴打致死。[6] 在狱中服刑律师的余文生、政治犯黄琦等人也被以疫情为由禁止家属会见;[7] 今年1月,石家庄爆出防疫的村干部将外出人员绑在树上……[8]

2021年1月,吉林省通化市因疫情采取封城封户,家家户户被贴上封条,很多人没有储备食量,网上订购无人配送,不少居民叫喊面临断粮断药。通化居民反映,“我们整个小区以及楼道,家里的防盗门全部贴封条,下边有人守着,根本出不去……家里东西快吃完,楼上的住户已经每天吃面条拌酱了,社区打电话不接,封小区之前鸡蛋涨到七块钱一斤,通化白山的酒店全部被征用隔离使用。”另一居民说,“我是F8号楼一单元901的住户,我已经两天没有吃东西了,现在快要饿死了,请问一下我附近有没有家里有面包,或者方便面啥的,能不能隔着窗户给我点,给钱也行,我真的快要饿死了。”封城封户带来的不光是断粮的威胁,还有老人生病无法医治的严重问题。各地极端的封城封村政策加上模式民生的混乱的关系,造成了大量本来可以避免的人道灾难。[9]

更普遍的是,高压管控之下民生痛苦、百业凋零。且不说如旅游、餐饮、住宿等易受影响的行业,即便与人口聚集与流动无直接关联的各中小企业也被迫停工停产,店铺几乎全数关门,只要是无法在线远程完成的工作均告停止,失业人数飙升。这对于从事低端产业的普通工人、服务业者及农民工影响最为严重。人们生计无着,甚至债台高筑,承受着沉重的经济负担。[10]

生产的停滞也就意味着供给的中止。随着封锁时间的延长,国民基本需求出现严重不足的危机。许多国民面临食物短缺的处境;大量私人企业资金链断裂,濒临破产或已破产;因封锁措施导致患有其他非新冠疾病的患者无法及时就医[11];一些外来务工者无处可去流浪街头……此外,还有高强度封锁和隔离造成的各种衍生伤害。

具体说来,在中国这种防疫的“休克疗法”下,农民工和底层市民受害尤其严重,基本衣食住行都难以得到保障。相较于欧美及一些发展中国家大量发放救济金和提供基本生活保障,中国国民在疫情最严重、封锁最彻底、生计最艰难之时未得到一分钱的救助,非国企的私营企业也很难得到银行和政府的纾困支持。[12]

各行各业的停摆也让国民生活陷入极大困境。没有供给或供给极少,导致各种生活必需品和必需服务短缺,物价飞涨。而由政府配给的食物等必需品分配不公不均。公务员尤其警察等强制力机构人员配给品中时鲜果蔬齐全,平民只能十元买到一根萝卜、一颗白菜、两颗土豆等共三样菜品组成的“爱心菜”包裹且时常断货。[13]

还有,据一些市民说,在配送“爱心菜”时往往选择性配送给所谓“重点人群”,更多人则收不到配给。官方声称是送给贫困户和低保户,但有市民说被优先供应的人反而都住在条件较好的小区。在配送时官方电视台跟随拍摄,却根本不拍没有得到配给的地区。此外还存在配送效率低下、在“最后一百米”配给困难的情形。

全国各地大批滞留于外地、需要被隔离14天甚至更久的民众,需要自行承担巨额的隔离费用,如住在酒店每天需要支付数百甚至上千元,对于本就没了收入的民众是雪上加霜。有些住了几天住不起的只好坐在公园的长椅上休息(因为保安不允许躺下,只能坐着睡)。[14]

而在高强度隔离下,老弱病残等极度弱势群体面临着缺吃少穿、缺医少药的困境。对此政府所做甚微,这些弱势者处于坐等死亡的状态。不许出门也使得家庭暴力激增,且家暴受害者无法像平常那样逃离和求助,导致许多家暴受害者(主要是女性)如同生活在囚牢。[15]

发生在湖北黄冈的脑瘫患儿饥饿致死事件,就反映了中共当局粗暴的防疫与隔离政策对弱势群体的伤害。脑瘫患儿鄢成的父亲因疑似感染新冠被送入机构收治,鄢成被托付给亲属及村委会照料。但是几天后鄢成就因病去世。[16] 有舆论指责地方政府及社会福利机构没有尽到对弱势群体的照顾责任。

这些悲惨情形,有些是中共的专制体制下畸形的防疫政策直接造成的,有些是中共当局纵容民粹和社会达尔文主义泛滥导致的,总之都是中共当局罔顾基本人权、剥夺公民生存权的例证,也是中共治下社会不公、人分三六九等的体现。

正如纽约时报所说,“中国应对疫情的努力,是以民众生计和个人自由为代价的。即使对于那些可以重复中国模式的国家来说,也不得不考量,这种治疗手段是否比疾病本身更糟糕。” “一刀切”和过于严酷的管控手段,极大的损害了数亿国民的生计。经济社会活动被强迫全面停止,导致上亿国民失业、破产,继而制造了大量负债者、生活无着的贫民。而事实上,大多数国家和地区均未实行如中国这样的抗疫“休克疗法”,而是允许部分行业正常营业,或在严格的防疫措施下有限度的营业。如疫情同样严重的韩国,即便在疫情中心大邱,包括餐馆、酒吧和咖啡店等都可以在严格防疫如保持人际距离的前提下正常营业[17]。其他如香港、台湾、新加坡、日本及欧美国家,均以折中温和的方式尽可能兼顾防疫和民生。

而中国采取的彻底停摆,的确更有利于遏制疫情,但严重损害了国民赖以生存的基本经济民生活动,得不偿失。即便根据官方数据,中国2020年第一季度的GDP也同比下降6.8%,是改革开放以来首次负增长,对中国近年来本就严峻的经济、就业、民生的危害不言而喻。

中共当局的这些高压防控手段,名义上是为了控制疫情拯救生命,却制造了更大的灾难,是相对间接和隐蔽、却更广泛而深刻的伤害,是对国民生存权、发展权和选择权的剥夺。

(三)“中国式防疫”对自由权的剥夺

不仅有对民生的危害,还有对民权和自由的损害。人身自由权、自由迁徙权是神圣而不可剥夺的权利,在中国却被肆意侵犯。事实上,在非疫情时期中国国民的人身自由和迁徙权就被长期侵犯,如户籍制度的实行。疫情期间,这种人权侵犯大大的加强了。中共当局以防疫为名,不经法律途径即随意限制甚至完全剥夺公民的人身自由,将人们困于各种不是牢笼却如同牢笼的环境中,本身就是对“人生而自由”这一原则的根本蔑视。

自由权是人权不可或缺的一部分,是天赋而自然的权利,是实现其他权利的前提和手段。在不侵犯他人权利与自由情况下、不经民选政府的法律途径许可下,每个人的自由不可剥夺。虽然不同文化和意识形态对于自由与秩序、自由与生命的看法有所不同,但“人人生而自由”是现代文明的必备要素。

正是出于对法治和自由的尊重和珍视,在疫情肆虐全球时,各国才没有采取中国这等强度和密度的封城与隔离措施,没有让社会变成休克状态,而是遵循自由原则,保持了社会基本的运转,在限制自由方面高度审慎和克制,不破坏国民选择生活方式的权利,更不会采用野蛮的、侵入式的手段剥夺个人自由。

反观中国,封城、封小区、封门、抓人,一切都蛮不讲理、不顾人权。在这个政权眼里,为达到某个目的,就可以随意牺牲人的自由,可以将任何阻碍达成目的的东西破坏,摧毁个人日常生活和社会正常运转。一位住在四川省的异议人士说,“公务员、防疫人员权力欲望满满。他们就像打了兴奋剂一样,跃跃欲试,因为他们可以借机垄断、支配一切资源,借机可以管控你生活的方方面面。他们的口号是:特殊时期,特别处理。什么法不法的,什么合理不合理。轻者“红袖套”吆喝、斥责,重则警方、特警出动。你只能有两个字‘听话’”。

同样据他讲,“在XX门口,有位老者没戴口罩,守门人就是不让他进,无论他怎么解释求情,最后是老者花了80元在大门旁买了一个,平时卖0.5元一个的普通口罩,才被允许入内;赶公交车,我多次见到已上了车,给了车费而没有口罩的老者,被司机赶下车。司机的解释是,车上有监控,发现有没戴口罩上车的,他要被罚款;在露天的封闭菜市场,没几个人,我散步没戴口罩被守门的人碰见,他便大声吆喝让我戴口罩,我一边在看手机一边拿出口罩准备戴上,此管理人员认为我戴口罩动作不够快,马上恶声恶气地叫:‘你装蒜嗦,叫你戴口罩你还慢腾腾的?’说着向我扑过来,有市民劝架阻拦才终止了他的进一步恶行……”[18]这反映了中国式防疫下基层管理人员权力膨胀、滥用职权、侵犯自由甚至凭权侮辱公民的现实。每个公民被当成犯人一样对待,被肆意欺凌。

中国政府利用防疫也加强了对异议人士的任意拘押。对于不受政府欢迎的公民从一个地方到另一个地方,防疫隔离给拘押他们提供了绝佳的借口。纽约时报报道了中国政府利用疫情镇压异议人士的情况,其中讲到人权律师王全章的遭遇。当局以防疫隔离为名在其刑满释放后强行关押了14天,尽管他之前在监狱已经做了病毒检测且已经隔离过。维权人士姜家文被以口袋罪“寻衅滋事”判刑一年半,他在刚出狱后到北京访友时被政府以防疫隔离为名被关押在辽宁丹东一处有铁栏杆的旅馆房间里。[19]

有人会认为,为疫情防控牺牲自由是值得的。这就是混淆了有限限制自由和无限限制自由的分别,也是不懂得在疫情与自由间进行权衡和兼顾。世界各国都在疫情期间进行了一定的限制措施,但发达民主国家往往更加注意不破坏自由社会赖以存在的各种基础,如人身自由和自由迁徙的权利。这根本上是中西方不同体制造成的。中国是高度集权、极权的制度,政权可以以无限大的权力任意摆布国民,而国民无力反抗。但西方及各民主国家,是民选产生的代议和行政机关,必须考虑民意。三权分立的政治结构和多党制也制约着权力的行使。此外还有各种公民组织的活跃,是不会同意执政者像中共这样为防疫不顾肆意侵犯民众自由的。

(四)中共当局对新冠肺炎维权者的打压新

冠疫情在中国共造成近10万人染疫,近5000人死亡。而发生这些,肇因于中共当局在疫情初期的隐瞒。此外,如前所述,还有更多的人因高强度的封城和隔离措施受害,如一些人因生活必需品短缺、其他疾病病患无法得到及时的医疗照护而病情加重身亡等。但因此选择追责中共当局的却屈指可数。这当然是因为中共政权的专制性质及其对维权者的残酷迫害。

如武汉一位叫张海的新冠死亡者家属,作为寥寥无几的维权者之一就遭遇了当局的威胁和打压,并在不久后失踪。张海的父亲因骨折在武汉一家医院治疗,却不幸感染新冠。张海因此控诉武汉市政府隐瞒疫情造成父亲死亡。此后,张海不断受到当局骚扰,上街有人跟踪,社交媒体帐号被停用。警方威胁他,若不停止发声就等着进监狱。

此外,据人权观察消息,公安机关还警告人权律师和社运人士不得在网上评论新冠疫情或协助新冠受害者维权。全国各地司法局官员随后约谈多名人权律师,威迫他们遵守“三严禁、六不讲”,包括禁止他们为新冠病毒感染者及其家属提供法律意见,不得接受境外媒体采访,不得参加连署等等。这都属于中共当局对试图追责者的打压迫害。[20]

而国际社会同样提出追责问题。如美国就有律师拟起诉中国政府,各国政界和民间也都有要求中国为新冠负责乃至赔偿的声音。面对西方国家及世卫组织提出的调查新冠源头的要求,中共以各种方式拖延,直到今年年初才同意世卫组织派团调查。[21]外交部发言人赵立坚还倒打一耙、指责新冠病毒是赴华参加军人运动会的美军传染而来,混淆是非能力可见一斑。

因中共当局在早期对疫情的隐瞒及防控不力,造成全国乃至世界受到如此巨大的伤害与损失,追责本是理所应当的。但如此世纪巨祸,迄今却无人担责,这当然是中共当局对内镇压、对外耍流氓的结果。

对于公共安全事故/灾难拒绝负责或敷衍了事,是中共政权一贯的作风。如2008年汶川地震中倒塌的校舍涉及“豆腐渣工程”的问题,就迄今没有一个说法,维权家长被维稳,还有采访此事的港媒记者遭殴打。其他如“7.23”动车事故、“毒奶粉”事件、天津港爆炸事件等,中共也采取各种措施隐瞒责任、打压维权、封锁舆论。这次新冠事件也不例外,是中共当局酿悲剧成却逃避责任、打压维权运动的又一案例。

值得说明的是,并不是中共在实行高强度的防疫之后,就可以抵消此前隐瞒疫情造成的伤害。无论是隐瞒和淡化疫情,还是后来严酷的防疫措施,显然都是错的。不作为和“矫枉过正”的乱作为都是错的。走向两个极端的恶无法“相抵”、“归零”,恰相反,两个极端造成的危害是叠加的,都需要被追责和反思。

(五)“中国式防疫”对隐私的侵犯、对公民社会的进一步扼杀

在防疫过程中,中共政权普遍使用了信息化手段,以管控十四亿国民。[22]最明显的莫过于通过“健康码”来了解每个人的行为轨迹。人们进入办公楼,购物中心,居民小区和地铁都被要求扫描手机上的健康码。一些地方要求居民使用支付宝或微信获取健康码。根据不同的健康码,人们在关卡会得到准予放行或强制隔离的不同待遇。[23]

据《纽约时报》等媒体报道,“健康码”系统与公安网络相连接[24],公安机关可以藉此掌握更多个人隐私,并可能在疫情结束后继续以某种形式存在。浙江杭州即在去年5月拟建立基于“健康码”的健康评分体系,引发了公众对侵犯隐私及歧视问题的担忧。北京则发生了“健康码”信息泄露事件,大量照片、身份证号码被放到网上售卖,仅1元即可购买1000多名艺人的身份证号。

事实上,中共政权通过拥有完全管理权的互联网及相关平台,早已将国民的出行、购物、住宿、理财等行为近乎完全掌控。如微信、支付宝、微博等各平台的海量大数据,中共政权都随时可以取用。当然,还有无处不在的视频监控系统供政权取用,并且不会像有权有势者犯罪时那样“恰巧”坏掉。

依仗无孔不入的大数据和视频监控系统,中共当局可以轻而易举的实现对全体国民的监视,进而控制亿万百姓。没有人可以逃脱这样严密的监控,自然可以在防疫上实现空前的成功。这在尊重隐私、遵循法治的国家当然无法做到。在欧美等国家,公民社会始终都对大数据对隐私的侵犯非常在意,对政府、警察机构试图强化监视的行为向来抵制,中国这样的监视主义社会根本不可能在这些国家实现。

《外交事务》报道过中国政府借疫情机会加强对公民的数字监控,从部署无处不在的摄像头,到记录公民的手机移动路线和铁路或航空行程。而民主国家对于使用这样的监控技术则非常小心。正是有侵犯公民隐私的顾忌,民主国家无法向中国这样利用数字技术来防疫。[25]

对隐私的侵犯,就是侵犯自由的预备和手段。当国民一举一动都被政权所侦知,剥夺自由也就轻而易举,反抗也被化解于无形。如前所述,自由重于泰山,不可因新冠疫情而遭到过度损害。只有中国这样的极权体制,才能不顾一切的透支国民的隐私与自由,换取抗疫的成功。

中共当局可以将高压管控手段用于抗疫,当然也可以用于其他,比如对公民社会的镇压、对少数族裔的迫害。这些年来,中共当局正是凭借在全球的无与伦比的社会控制力,实现了专制政权的存续。疫情期间中共超绝的社会控制力,再次展示了它可以在任何时间任何地点对任何反抗政权的行为,可以进行强力、迅速、无情的镇压。而民众面对如此强大的政权,只能如砧板上的鱼肉任人宰割。

其实,中共当局在抗疫期间的高压管控,本身就包含着对公民社会的扼杀、对基本人权的侵犯。中共当局自2013年起,对公民社会进行了密集而强横的扫荡。如中国公民运动中起到非常突出作用的民间机构“公盟”被取缔,时常为公民社会发声的《南方周末》和南方系其他媒体被打压,针对人权律师群体的大规模抓捕、强迫失踪和吊销执照,NGO组织纷纷被关闭,知名的公民运动领袖被判刑入狱……历经数年扫荡,2020年的中国早已是被中共彻底垄断一切的专制独裁之国。

因此,新冠疫情爆发至今,我们再也看不到如乐清钱云会事件、邓玉娇杀人案、汶川地震校舍倒塌问题、7.23动车事故等事件发生时社会各界积极介入、群起响应,如民间的调查、救灾、援助等。在疫情爆发初期,民政部就特地的下发通知,不允许外地慈善组织、志愿服务组织进入湖北省。而外地捐助物资也指定由红十字会进行统一接收和调配。这名义上是为了方便管理和控制疫情,事实上就是防止民间自组织的生长和非体制势力的萌芽。

这对于防治疫情带来了明显的负面影响。由于禁止民间公益力量自由参与防疫,更不允许民间自我组织互助和自救,加剧了疫情高峰期医疗、食品等资源不足的情况,更使得失业、滞留和其他生活陷入困境的群体难以得到民间补充性救助。当然,还有对于公共舆论的压制。取而代之的是,中共当局对于各地国民之间的歧视、仇视、排挤、冲突持纵容放任态度。这造成人际关系恶化,人们不是互助而是互害,如艾晓明女士担心的“满足于苟活且放任自私自利,以邻为壑”。但特权阶层不担心甚至希望人们相互防范与对立,以利于他们统治。

禁止公民社会参与防疫,造成的救助资源不足等直接损害是次要的,最主要是对于公民独立维权、团结与组织的破坏。通过垄断防疫资源和权力,让国人仰中共鼻息而活,一切依靠专制政府的支配,以遏制因疫情及衍生问题而出现对政权的不满,使人民不能团结起来进行抗争。当人们面临灾荒时,对腐败肮脏政权积聚的不满就很可能爆发,疫情造成的失业和破产等经济民生危机也强化了人们绝地反抗的冲动。这本应是人民的正当反应,中共当局则利用垄断防疫资源、掐灭公民社会的方式阻止人民的愤怒转化为行动,用心恶毒且行之有效。

疫情期间打压公民社会和民间自组织的问题,是被普遍忽视的,但却是非常严重的问题。这扼杀了民间出现可以摆脱政权的公民团体、积聚反抗力量的可能,掐灭了自下而上变革的希望之烛。这也剥夺了人们维护自身利益、追求公平正义的权利。国人只能选择对疫情造成的伤害及衍生的各种不公不义忍气吞声。

中共对公民社会的这些破坏和对人权的侵犯,很大程度上是得益于对大数据的掌控。由信息化武装起来的政权对民众实现了“降维打击”,可以利用科技手段轻易的实现以少制多。互联网和监控系统的广泛使用,在技术层面对政权压迫民众起到了跃进作用,人民几乎再也无法“揭竿而起”、“啸聚响应”,因为政权完全掌握了每个人的动态,并且可以利用大数据调配镇压资源。这对于公民社会的形成与发展是致命的打击。曾经有人预言互联网将终结专制,但意外的是,以互联网为基础的大数据极权成了镇压者的利器。

中共当局在疫情期间超强的社会控制力,既是高压维稳常态的强化,又是现代信息技术条件下扼杀政治反抗运动的预演。以侵犯公民人身自由、迁徙自由、言论自由、新闻自由及各项权利换取抗疫的巨大成功,再次显示了曾制造经济发展奇迹的“低人权优势”的威力,以及这种“低人权优势”对西方民主自由的开放社会形成的巨大挑战。中国政府甚至发起舆论战,宣扬专制体制的“优势”和民主体制的“低效率”。[26] 而西方乃至国际社会对这种挑战并未表现出足够的关注和研究。中国的政治反对力量,也同样没有对中国式防疫反映的特色极权的刚性与灵活性做出重视和反应。这非常令人担忧。中国和国外各界人士必须正视与重视中共治下“低人权优势”的中国模式,准确而深刻的认识到这种模式对中国国民人权的侵犯及对全球自由开放社会的威胁,继而筹划对策,捍卫人权与自由。

中国政府在疫情期间对新疆、内蒙古、西藏和香港的镇压变本加厉。2020年7月1日,在香港推出国安法,彻底撕毁一国两制,使香港的自由和法治状况发生巨大倒退。中共在内蒙古限制蒙语的使用,并大规模抓捕抗议者。[27] 中国政府把至少50万藏人关进军事化的劳动营,[28]藏人的宗教信仰自由、言论自由、人身自由等基本人权受到野蛮的侵犯。而新疆正在发生全世界范围内最大的人权灾难。180万至300万维吾尔人、哈萨克人等少数民族被关押在集中营,他们被系统性地洗脑、酷刑,国际上已经出现越来越多的关于集中营被关押者非正常死亡的报道。BBC对受害者的采访和调查证明了集中营存在着系统性强奸和性侵犯。[29] 有些逃亡出来的维吾尔人一两年没有能够跟家人通话,不知道家人是否被感染,加剧了他们的焦虑。在全世界释放囚犯以减缓疫情传播风险的情况下,新疆的集中营却没有因此而释放更多的人回家。这使得被集中关押的穆斯林面临很大的传染风险。

互联网成了中共进行政治宣传、洗脑和追踪民众的有效工具。防火长城、社交媒体、大数据、电子商务、现代通讯科技、人脸识别、声纹识别、步态识别、DNA数据库等,都让中共可以更有效地实施对人民的严密监控。在山东省,中共利用虚拟现实(VR)技术来检验党员的忠诚度。这已经超出了奥威尔在《1984》里所描述的高科技极权统治。市场调查公司IDC预测,中国的公共监控镜头将持续增加,在2022年将达到27.6亿台,人均两个监控镜头,这还不包括中共可以随时获取信息的个人电脑和手机等设备。在中共自1949年开始建立,并在过去七十年裡不断加强的传统极权监控机制裡,「高科技极权主义」正在实际运作中。从中国的网络化维稳手段、秘密警察、黑牢、收费网军、党煽动的民族主义情绪、对媒体和互联网更广泛的监控、洗脑、针对维权人士的大逮捕和对习近平的个人崇拜,我们看到人类历史上从未出现过的高科技极权主义。[30]

结论

中国政府镇压了知情者和患者传播新冠肺炎的真实消息,进一步收紧了公民的言论自由。在对公民的行踪控制中,放纵执法者对公民的人身自由进行侵害。借用疫情的特殊需要,中共加强了对公民的数字化监控。在严格控制公民行动的同时,政府的补救措施不足造成了难以估量的损失,包括经济损失和不必要的生命损失。中国政府还开动舆论机器,宣传中共极权体制的“优越性”为巩固政权服务。被镇压的少数民族处境因为疫情而更加恶化。中共对疫情源头的国际调查进行百般阻挠,妨碍了全球抗疫和了解病毒真相的进程。总之,新冠疫情对中国人权的发展带来了极为负面的影响,加剧了本来就已经恶化的中国人权状况。

参考文献:

1.《发哨子的人》–《人物》,2020年3月10日

2.《在武汉街头流浪》–《人物》,2020年2月29日

3.《李铁:疫情较轻的城市应及时复工、开业》–财经杂志,2020年2月11日

4.《我在武汉街头入睡,请别对着我的被子浇水 》–,南风窗2020年2月27日

5.《中国也许有效控制了疫情,但代价惨重》–纽约时报,2020年3月9日

6.《艰难的自救——“封城”后百余癫痫病患儿面临断药》–南方周末,2020年2月18日

7.《「经过这次,我最担心的是武汉人的心理创伤」》–《人物》,2020年1月29日

8.《武汉大学突破口罩人脸识别难题 识别精度能达到90%》–环球网,2020年3月10日

9.《中小微企业”没听说优惠政策”:关门停产、自救未卜、缺人又不敢招人》–观象台,2020年3月8日

10.《新冠肺炎疫情影响韩国经济》–KBS,2020年3月2日

11.《说不出的永别|武汉一非新冠肺炎患者夹缝中逼近死亡》–红星新闻,2020年3月15日

12.《滞留武汉47天的7个人:房费接近2万 只买到过一次“爱心菜”》–环球时报,2020年3月8日

13.《滞留武汉77天,一对外地农村母女“四次出院”的疫情之战》–南方都市报,2020年3月9日

14.《没有中国式封锁,韩国大邱能遏制病毒吗?》–纽约时报,2020年2月26日

15.《疫情封锁中,被遗忘与被损害的中国弱势群体》–纽约时报,2020年3月10日

16.《湖北人返岗难:被劝返、阻拦、举报甚至解聘》–中国新闻周刊,2020年3月26日

17.《污名、阴谋论、中国模式:巴黎中外青年的疫中争论》–纽约时报,2020年3月25日

18.《新冠“单阳”医护人员无法认定工伤,能确定感染但不符合确诊标准,或需自己承担医疗费用》–财经杂志,2020年3月7日

19.《养蜂人自杀第26天,最可怕的事情发生了》–青年文摘,2020年3月13日

20.《疫情下,比病毒更可怕的是污名和歧视》–南风窗,2020年3月11日

21.《泉州坍塌酒店最早逃生的湖北人:起初以为地震,挖到凌晨发现父亲和表弟遗体,一家四人隔离8天花6000》–中国新闻周刊,2020年3月11日

22.《疫情下的高三毕业班:“这几乎是最难的一届”》–南方人物周刊,2020年3月6日

23.《疫情导致“无工可打”近3亿农民工如何渡过难关?》–欧洲时报,2020年3月9日

24.《疫情下一个陕西农民的生活》–《地球知识局》,2020年2月24日

25.《立即停止抗击新冠肺炎过程中的人权侵犯》—中国人权捍卫者,2020年2月4日

26. 其他零散但可证实的来自相关文章、视频、新闻、推文、博文等信息。

[1] Research finds huge impact of interventions on spread of Covid-19,The Guardian, 2020.3.11 https://www.theguardian.com/world/2020/mar/11/research-finds-huge-impact-of-interventions-on-spread-of-covid-19

[2]《疫情天大 中国新闻自由遭严厉打压》,自由亚洲电台,2020年5月1日。

[3] 《维权律师旁听遭拒 张展被判四年徒刑》–德国之声,2020年12月28日

[4] 《那些被纵容的针对方方的网络暴力》–德国之声,2020年4月23日。

[5] 《厦门聚会案:许志永和丁家喜遭升级指控“颠覆”》–自由亚洲电台,2021年1月20日。

[6]《“封城”期间太闷 武汉市民因外出被打死》,自由亚洲电台,2020年3月4日。

[7]《人权团体:中国应停止以疫情为由完全剥夺囚犯权利》,美国之音,2020年6月23日。

[8]《石家庄防疫新招:将出门者捆在树上》,2021年1月18日

https://news.have8.tv/2756735.html

[9] 《堪比当初武汉封城 东北通化封城封户 居民疾呼断粮断药》,法广,2021.1.25。

[10]《中国也许有效控制了疫情,但代价惨重》,纽约时报,2020年3月9日。

[11]《艰难的自救——“封城”后百余癫痫病患儿面临断药》,南方周末,2020年2月18日。

[12]《中小微企业”没听说优惠政策”:关门停产、自救未卜、缺人又不敢招人》,观象台,2020年3月8日。

[13]《滞留武汉47天的7个人:房费接近2万 只买到过一次“爱心菜”》,环球时报,2020年3月8日。

[14]《我在武汉街头入睡,请别对着我的被子浇水》–南风窗,2020年2月27日。

[15]《疫情封锁中,被遗忘与被损害的中国弱势群体》–纽约时报,2020年3月10日。

[16] 《湖北父亲被隔离六日后家中脑瘫儿死亡》, ABC, 2020.2.4

[17]《没有中国式封锁,韩国大邱能遏制病毒吗?》–纽约时报,2020年2月26日。

[18] 来自本报告作者对国内维权人士的采访。

[19] China Uses Quarantines as Cover to Detain Dissidents, By Sui-Lee Wee, July 30, NY Times.

[20]《中国:新冠肺炎维权者被骚扰》,2021年1月6日,

https://www.hrw.org/zh-hans/news/2021/01/06/377547

[21] 《世卫调查组获准入境中国 专家对病毒源头得出结论期望很低》,美国之音中文网,2021年1月11日。

[22]《武汉大学突破口罩人脸识别难题 识别精度能达到90%》,环球网,2020年3月10日。

《中国当局采取大数据应对疫情令人担忧隐私侵犯》,美国之音,2020年3月16日。

[24] 《中国多地欲将健康码常态化,引发隐私担忧》,纽约时报,2020年5月27日。

[25] Coronavirus and the Future of Surveillance, By Nicholas Wrigh, April 6, 2020, Foreign Affairs

[26] China’s Coronavirus Information Warfare, By Valérie Niquet, The Diplomat, March 24,2020.

[27] AMY QIN, 中国在内蒙古推汉语教学引发抗议, 纽约时报,2020年9月1日。

[28] China forces 500,000 Tibetans into labour camps, the Sydney Morning Harold, 2020.9.22. https://www.smh.com.au/world/asia/china-forces-500-000-tibetans-into-labour-camps-20200922-p55xyk.html

[29] ‘Their goal is to destroy everyone’: Uighur camp detainees allege systematic rape, BBC, Fed.2, 2021.

[30] Teng Biao, From 1989 to “1984”: Tiananmen Massacre and China’s High-tech Totalitarianism, Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations: An International Journal Vol.5, No. 2, 2019.

来源:中国民主转型研究所