再到重庆

妈妈携我和妹妹再次迁居重庆,与胡家三代同堂大家庭团聚,是在1942年与1943年之交。那天到江心机场去迎接我们的有许多人,除祖父祖母呆在市区对岸南山上的新居没有出动以外,全家下面两代人都去了。有爸爸、大叔叔、婶婶、小叔叔、大姑姑、小姑姑,他们都是二十几岁到三十岁的大人。还有大叔叔的儿子阿波,比我小两岁,有五岁半;大叔叔的女儿苹苹,比妹妹(田田)大一岁,还不到三岁。这时到一起,他们都是我的弟弟妹妹。我从此成了大家庭里这一代的“大哥”,那年我七岁半。来迎接的还有一个戴眼镜的男青年,名叫冯新为。他是跟着我们离开上海的一家人,水陆跋涉来到重庆,住在我们家里的。

那两天大家都没有过江回家,而是在重庆市区繁华地带一条大街尽头处的一家旅馆住下了。大家是来迎接我们三个人,但他们也刚来到重庆不久,我们的新家是在重庆隔长江对面的南岸山上,他们此前都还没有来得及到市区来观光,所以就趁着来接我们的时候全体一同在市里痛快玩两天。在旅馆里,头一件叫我忘不掉的事就是那里有不知从哪里来的浓浓的汽油味。我在昆明来往于市区和车家壁的时候,有时也沿公路坐过公共汽车,在车上一闻到汽油味就有些头晕,何况到重庆那天刚刚经过了飞机上的颠簸呕吐,再闻到汽油味就作呕,在市里玩的这两天,每次回到旅馆都觉得很不舒服。

战时陪都重庆比昆明更繁华热闹些,天黑了大街上仍灯火辉煌,还有不少我以前记忆中没有见过的霓虹灯的广告、招牌。记得在我们住的旅馆附近有“大三元”、“三六九”等酒店、冠生园食品店等,听说都是战时从上海等沿海城市迁来的。

第二天我们到重庆各处去转了转。重庆是一座山城,而且是全国最大的山城,街道房屋就着“半岛”丘峦的地势,不经意地形成引人入胜的结构布局。大小街道有一层又一层的环山道,坡的方向缓处是坡街,陡处是阶梯街,使得街道两旁的屋宇店家高低依傍,搭构得多姿多彩,有点像童话影片里的奇巧布景。站在低处抬头瞻望,那些本来不过一两层楼的屋群,倚坡层层叠叠,变得巍峨壮观。道路交叉口也因地势不同而呈多种样式,有的地方看上去(也许因为那时自己矮小)还像个广场。这些印象后来常常入梦,并在梦境里幻化得更加绮丽迷人了。那次到底玩了几天,我记不清了,玩了些什么,也记不全了。总之电影是看了的。这里也和昆明一样有一家国泰电影院,但是没有南屏电影院。还有别的电影院,其中我只记得有一家叫大众电影院,因为在这家电影院前面有一大片遭日本飞机轰炸留下的废墟。还看了戏,玩了公园,上馆子吃饭,到商店里买东西。最后还到大叔叔的中华公司去玩了一趟。尽兴之后,在一个早晨浩浩荡荡打道回府。

南岸黄桷垭

过江的地方是在重庆市中心正南面的“望龙门”码头。这里和许多其他城市一样,城墙、城门都没有了,但地名还保留着。“城门”外沿江有百把级两丈多宽的石阶下到轮渡码头,石阶两旁都是一栋栋“吊脚楼”,有的整齐,有的破烂。大家分坐几乘布篷轿子下去。大概过一两年以后那里建设了用钢丝缆索吊上放下的轨道缆车,抢了一部分轿子的生意。一直到1983年我重游重庆时这种简陋而且已破旧了的缆车还在营运使用。重庆市区是长江和嘉陵江交汇处的“半岛”,虽然打从江面拱起,有几十米高,但还算不上真的是山。嘉陵江北岸的“江北”区也没有看见高的山。长江南边的“南岸”区才是山区。轮渡到南岸是一个石滩,走几十米就到山麓,登上去一些有个小镇,叫“龙门浩”,正好和望龙门隔江相对。南岸没有轿子,而有许多滑竿歇在山脚。

滑竿夫们见我们来了一大帮人,赶紧围上来抢生意。早年我在北碚已经见过滑竿,但是从没有坐过。轿子是四平八稳的东西,正正规规有顶、有帷、有座椅的轿“厢”,抬着不方便走陡峭山路,所以南岸这边都是滑竿。躺在竹躺椅(讲究一些的是藤躺椅)上由两个人用竹竿抬在肩上一颠一闪的真舒服。滑竿夫的本事真是了得!盘山的石板路很窄,他们不靠内侧走,而是专门走外侧,并且一路小跑。这还不算,上山滑竿是三人轮替着抬的,途中换人的时候,他们也不停下来,把抬竿由自己肩上猛一举就甩到刚凑上来跑着的另一个人肩上。这个时候我躺在上面倒抽了一口凉气,差点没叫出来!这我才知道在重庆山里坐滑竿就是这个滋味。

龙门浩那时无非是在盘旋上山的石板路边有一些房子高高低低夹道杂陈。只记得其中有一家什么化工厂老远就飘来刺鼻的气味,还有一家作坊也发出一种怪味,后来知道那就是酒糟味,想必是家小酒厂。往上走一点有一个德士古公司的汽油站,那是以后每次经过那里都吸引注目的,但我一直不明白在不走汽车的山路边要这个汽油站干什么,还是到1983年我路重庆凭吊旧地时重新看了那里的地理形势琢磨出一点门道来。除此之外有几家小店铺,还有些房子只是住户。再往上去,漫山绿荫葱茏。七拐八弯到半山上有一处地方叫“老君洞”,在当地名声很响,但我一直到离开重庆还是只闻其名未见其“洞”。也许有洞而不在路旁,倒是在路旁看得到一座土地庙,大小如同普通的一丘坟茔。那个年代许多地方有这样的土地庙,现在好像没有哪里把它们也作为文物保留,再看不到了。

经过大约一小时的路程,上到一层山岭了。路往山内一拐,丘墩和松林遮掩着一带屋群街市,那就是我们的目的地——重庆南岸黄桷垭镇。

这个“桷”字包括四川人在内的南方人不读“jue”读“guo”,因此三个字连在一起叫起来更响亮。我那时对这三个字的准确写法当然想不到去考究,所以记不准,于是最近我只好从《新华字典》上找点线索。我本来没有抱太大希望,《新华字典》是近半个世纪来在中国最权威而普及的字典,几乎达到凡识字者家家皆备。但它的性质是大众化的,其解字局限于最普通和最简略的,极少涉及比较生僻和专业的字词。不料在我查“垭”字的时候,却看到它的整个词条竟是如下内容:“垭:(注音略)〈方〉两山之间的狭窄地方:黄桷~(地名,在重庆市)。”这是意外的惊喜,《新华字典》上居然偏偏以“黄桷垭”作为对“垭”字的唯一用例,可见这个山中偏僻小镇一定有它非同小可的地方。但是我曾经身居黄桷垭却因为当时还不懂事,一直以为重庆南岸山里的这个小镇出了重庆地带再不会有人知道它了。《新华字典》为什么偏偏举出它呢?于是我乘现在稍有闲暇开始留意有关资料,这才大开眼界。许多资料说明,这里首先因为地处绝妙的南山风景区,许多朝代以来就是人杰地灵的著名古镇,而我们乘滑竿上来的那条路则是一条历史悠久的古道。而恰恰在我们住在那里的那个特殊历史时期,由于时势带来的精华荟萃,达到它繁荣鼎盛的巅峰,成为一度爆发的一颗亮星。

从下面走进来的这条石板路的小街叫“正街”,刚进来有一段上坡路,然后转而平缓。走了大约一里路又变为石板梯级下坡的街段,通向一条公路。公路则穿过山内的一带相对低的平谷(我在那里的时候从来没有听说过这条公路是从哪里来到哪里去,只记得我曾经沿着公路走到过的附近几处地方,都没有越出山中平谷内),市面不在公路边而在它上面的正街及其附近。整个正街两旁全是各种商店和作坊,房子有一层的,也有很多两层的。走到将要朝着公路那边下坡的地方右手有一块如半个小学操场那么大的平地,它周围都有房子。南侧有一座房子是救火的消防队,消防队的西边又有一条与正街的下坡段平行通向公路的下坡路,但只是土坡,没有石阶。坡路两侧也有些杂乱的房屋。

杨家花园附一号

在消防队对面,即平地的西北角有一个园门,那里面就是位于黄桷垭镇西侧、南山东南麓的杨家花园。这“花园”和如今雨后春笋般兴起的“花园”(或“花苑”)一样,都是属于高雅住宅小区。进了园门,踏着宽宽的石级上去,两旁随着地势错落有致地散布着各式各样的洋房别墅。其中有两层楼房,也有平房,样式各不相同,甚至还有很别致地盖着茅草大屋顶的。建筑格式和整个布局都很像我后来见到的庐山牯岭上的别墅群。

一走进园门右手就是我们的家——杨家花园附一号,因此我家围墙的大部分也就是杨家花园东南角的围墙。因为宅地依坡而开,层层向上,所以我们的邻居屋前的石砌护坡加上护坡上面的一条砖砌的围栏,也就充当了我家西面的围墙。

进了我家(即附一号)的家门,还要走下几步石阶,才落到自家的花园里。这个花园没有外公在昆明车家壁的花园那么大,因为他那里是独据一山的庄园,而我们现在这里只是园(杨家花园)中之园。最有特色的是花园中央有一块直径约一公尺多的圆形围圃,种着一株与我当时差不多高的铁树,它虽然矮,但有粗壮坚实的树干和伞盖般向四周伸出的巨大的深绿色的坚硬针叶。周围一圈鹅卵石铺的小路,又从这里辐射出去几条鹅卵石小路,把花园分割成几片花圃,每一片周围斜插青砖,镶出锯齿形的界边,并都用一圈矮冬青灌木围起。花园北面就是家里的主要建筑,一栋假三层楼房。其中第三层是西式瓦屋顶内的阁楼,开着两口既有实用性又具装饰性的天窗。水泥外墙面像棘皮动物的表皮那样布满尖锥,这种尖锥并无防盗功用,也是装饰性的。现在想美观墙面可以从材料上大做文章,这样的处理已不需要,因此凡是这样的墙,几乎无一例外都是半个多世纪前的遗留物了。

大半个世纪过去了,如今我还能清楚地画出那座楼房各层以至整个宅院的结构布局。楼房大体上坐北朝南。从正对着铁树的几级台阶上去便是楼下的一个浅门廊,门廊顶上是二楼的阳台。进了正面的门是一个小客厅,相重叠的楼上也是一个客厅,需要时还兼做客房。门廊左侧还有一个门进入一间大卧室,爸爸妈妈带着妹妹就住在这一间里。楼上重叠着同样一间卧室,由大叔叔婶婶带着苹苹住。楼下客厅后面是饭厅,有门相通。饭厅比客厅深,在它后面一角有一圈曲栏杆围着进入地下室的楼梯口。东侧有一道门对着楼房外的一所平房,平房并排三间,分别是厨房、煤柴杂物间和女佣人居室。此外客厅、饭厅和爸爸妈妈的卧室都各有一扇门通到一个过道,过道后面还有一个小一点的房间,是祖父祖母的卧室。过道西面就是上楼的楼梯,上了楼是楼上的过道,那里分别有四扇门进入楼上的四个房间。除了客厅和大叔叔卧室以外,饭厅上面是大姑姑的卧室,小姑姑寒暑假回家时和大姑姑住在一起,后来小叔叔结婚后由他一房住。于是大姑姑结婚前就暂居前面客房。祖父母卧室的楼上给我和阿波两个小学生,冯叔叔寒暑假(有时周末)回家则和我们住在一起。这样所有的房间正好安排妥帖,厕所则利用楼梯下面封闭成一个小间,放着两个白底蓝花的陶瓷马桶。山里的洋房唯一缺乏的是与自来水相关的设备,所以没有卫生洗漱间。常年雇用一个男工,主要是挑水、劈柴以及干一些非经常性的粗重活。

花园的东南角还有一座很小的两层楼房,上下各有一间,楼下除了通花园的门以外,还有直接通外面的大门。为什么要盖这栋房子呢?后来我回想起来,它的楼下很像城市里的汽车房,但是山上显然用不着汽车房,也许是用来放私人滑竿的。那时住在公路对面的大达轮船公司总经理杨管北(大叔叔的上司,杜月笙的好友)就有私人滑竿,住在公路对面更远一些的汪山的蒋委员长,听说上下山也是坐专用滑竿的。这些私家滑竿都装备得很豪华,而且至少要雇用三个滑竿夫。我们家里需要经常外出的人都还年轻,恐怕雇那么多滑竿夫也雇不起,所以那房子楼下基本空着,楼上则住着一个男佣人。

房子都很新,到处闻到一股有点刺鼻的香味,因为地板、楼梯、栏杆、百叶窗都是刚刚油漆过的。1983年我路过重庆特意去凭吊故地的时候,在公路边一家小吃店里和一位老人攀谈。说起杨家花园的掌故,他说那是一个姓杨的财主开发的房地产,这个人解放后被作为恶霸地主镇压了。我想很显然,姓杨的人就是在抗战迁都的时候建造这个“花园”,专门招徕来自“下江”的上层住户的,所以房子都是新的。

胡家三代团聚大后方

祖父胡少琴那时已经66岁,比外公将近大十岁,但是他长得比外公结实。他天生没有胡须(大叔叔的脸很像他,而且也不长胡须)。平时性情憨厚温和,虽然也是不多说话,但不像外公那么威严。我家祖居浙江湖州府德清县一个叫“新市”的镇上,和如今著名的周庄、乌镇差不多,也是一个典型的“中国威尼斯”式的水镇。60年代的国产电影《林家铺子》和《蚕花姑娘》的外景都是在新市拍摄的,它是鱼米之乡,也是丝绸之乡。祖父也就是由绸缎庄的学徒出身,中年迁居上海,仍经营绸缎。抗战前就歇业家居了。祖母陈氏(我至今说不出她的名字来),没有读过书,脸上和身上都很瘦,腮帮瘪、眼眶凹,但是里面藏着一对犀利的眼珠,说起话来声音又尖又亮,脾气有些躁。除了她最宠爱的小儿(小叔叔)和小女(小姑姑)以外,一家人都有点怕她,尽可能顺着不去招惹她。爸爸小时候有个小名叫“和尚”(老派中国人给孩子取小名有讲究,都是希望生下来能平安长大的意思,取名“和尚”大概可以托菩萨保佑),所以他们老两口互相称呼“和尚爷”、“和尚娘”。

大叔叔是个大忙人,平时很少在家里露面。我还是个小孩,但已经本能地感觉到他是个人物。婶婶个子比妈妈高,皮肤也白些,大眼睛、双眼皮、长睫毛,很漂亮。她们妯娌两人各有千秋。据他们说婶婶和大叔叔结婚以前是同一个屋子的房客,她单身住在一个“亭子间”里。她从小没有了亲生父母,由亲戚抚养,具体身世我到现在也还不是很清楚,只听说她还在“精武会”练过武。她现在已经九十八岁了,是胡家硕果仅存的“老祖宗”,前两年还能够健步上下楼,逛街,由儿女陪着去上海以外的地方旅游,最近才开始显得衰了些。她性格直爽,健谈,说的话里面常常有一些我没有听见过的词句。都是上海、江浙地方的俚语,听懂了以后,觉得生动而“发噱”。

小叔叔在爸爸一辈里个子最高,戴眼镜。他也是在外面多,在家里少,据说在银行里做事。回到家里,高兴起来便海阔天空吹得眉飞色舞,不高兴时则面色阴沉,像谁都欠了他似的。

大姑姑也算是高挑身材,五官端正,皮肤白净,头发前面梳得高高的里面衬着假发卷。后来到了上海我才知道那是日本女人带来的发型,但是经过上海人的改造融化以后更是加倍地雅致妖冶,直到战后还在流行。

小姑姑身材矮小,而且小时候不幸得过天花,没有招呼好,留下一脸麻斑。由于貌不惊人,穿着也将就朴素。聊可弥补者,她是个预科大学生,正在复旦大学先修班念书。她聪明活泼,而且还有一副嘹亮的金嗓子,歌唱得很好,学的是正格的“美声唱法”。

阿波当时头顶正好到我嘴巴那么高,所以我开玩笑说正好可以“啊呜”一口把他吃了。他的脸也长得很像他的爸爸和祖父,早两年在上海就有一张祖孙三代的照片,妈妈曾在边上题着“三代如一”。听说他不到一岁的时候嘴巴里喜欢发出“啵啵啵…”的声音,因此就给他取个小名叫阿波,那两年他经常生病,家里就认为也许是这个名字取坏了。要把这个“波”平下来,于是他的妹妹生下来就叫“平平”,又觉平平不够雅,遂改成苹苹。但是婶婶、大姑姑小姑姑平时都不叫她苹苹,而是叫她“阿咪度”。在重庆的时候我从来没有想过为什么她还有这个古怪小名,几年以后在上海我才搞清楚,原来小时候她很胖,而且喜欢笑,很像家里供着的大肚子弥勒佛。上海人不叫弥勒佛,叫“弥陀佛”,所以就叫她“阿弥陀”。那时我听成了“阿咪度”是因为上海话“陀”和“度”发音一样。

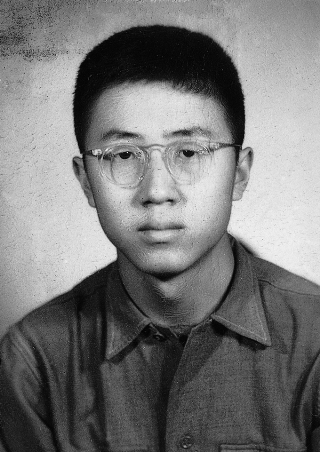

冯叔叔住在我们家里也像一家人一样。他在江苏医学院读书,那时江苏医学院也像小姑姑读的复旦大学一样从上海搬到了重庆北碚。所以平时他和小姑姑一同去北碚上学,周末和寒暑假回家来住。他和气斯文,白净而略长的脸上也戴一副眼镜,冷天穿一件皮夹克。我对他最早的一个印象:当他站在客厅里和大人们说话时,大概是为了掩盖自己的腼腆,手捏着系在他皮带上的一串钥匙的链条把钥匙甩着打圈。

他们从上海和逃难沿途买了带到这里的东西真不少。有漂亮的丝绸衣料、被面、电灯纱罩、精致的花瓷碗、盘、杯、盏。还在福州买了品种繁多的彩描漆器,有大小盘子、杯、壶、花瓶、墨盒、笔筒、笔架、香烟盒火柴盒和烟灰缸的组合具、牙签盒、筷子直到木屐(木拖鞋),还有我和阿波一人一个铅笔盒。福建的漆器真是无所不包,应有尽有,一律是黑亮的漆底,上面描的都是风景人物国画,也有在云中翻飞的龙。

他们还给我从上海买来一套蓝色的小西装,一条紫红小领带和有精致象牙环扣的丝质橡筋背带(那时候穿西装比现在更讲究地道,一般都用背带来吊裤子,少有用皮带系的)。阿波的小西装是苹果绿的,而且因为他年纪更小,是短裤,更显得活泼些。此外还有双钱牌橡胶套鞋和薄的透明油布雨衣,雨衣上有花。我记不清我那一件是什么颜色了,但总之那时我自己觉得穿着它有点像女孩子。特别是因为那顶背在后面翻上来戴的遮雨帽也有花,看不见头发是长是短,更像个女孩。所以我一直犟着不肯穿它,宁可淋雨也不穿。后来上学,下雨天妈妈非叫我穿不可,于是我只好出门走到家里看不见以后就把它脱下来,夹在腋下,一任雨淋。

除了从昆明来的妈妈、我和田田三个以外,一家人都讲上海话,听起来叽叽喳喳的。起先我听不大懂,很快也就熟习了,可是在那三年里,我却没有学说过说一句上海话。我想那是因为环境是在重庆,而重庆话和昆明话更接近一些,所以反而是阿波和苹苹很快都被我同化了,跟我学了一口昆明话。那时我们在家是昆明话,出门是重庆话。别人听了没有什么意见,只有祖母(按照家乡湖州话我们叫祖母“嗯奶”叫祖父“阿爹”)意见大了。重庆话昆明话她听了一概讨厌,每当听着不舒服就尖起喉咙大喝一声:“难听煞嘞!”,但是后来她自己不知不觉也开始学起我们说话来了。例如,我总是喜欢和阿波一起玩,尽量避开两个妹妹,而小的总是要来缠着大的。有一次我手里拿了一个什么好玩的东西,田田一定要我给她玩。我就拿着逃跑,她就一路喊着“我要,我要”,在后面紧追。从客厅后门跑进饭厅,从饭厅的另一个门转到楼梯下的过道,又从客厅的边门进入客厅。就这样一直绕着客厅和饭厅之间的墙兜了许多圈子,最后我干脆跑远了,急得她跺着脚大哭。“嗯奶”听见了就叫:“烦煞嘞!伯威,伯威,快点来领妹妹去王王”。上海话“玩”叫“白相”,她学不来这个“玩玩”,学成了“王王”,后来我们背地里总是笑她的“王王”。

更好笑的还是笑她自己的方言话。有一次我们四个孩子一起在客厅里玩得大叫大嚷闹翻了天。她听得受不了了,从她的房间里出来对我们大喝一声:“嗯呐(湖州话“你们”的发音)造反啦?”。我们立即吓得鸦雀无声。但是等她一走以后我们更忍不住大笑大叫,不断重复嚷叫:“嗯奶造反嘞!”。而且每叫一句就跳起来扑在沙发上打一个滚,因为太开心了。原来在江浙话里“呐”和“奶”发一样的音。所以她这句话听起来就是“奶奶造反了!”。本来是想骂我们“造反了”,结果说成她自己“造反了”。

精华荟萃的战时“小江南”

走出杨家花园的园门,沿着我家的南围墙向东走几十步就到了黄桷垭的正街。这个奇特的小镇当时人烟稠密,走在石板街上除了重庆话以外可以听到各种各样的口音,特别是上海、江浙口音。街上店铺虽都不大,但是百业俱全。吃的有宁波人的糕团、咸菜、绍兴人的老酒、山东人的葱油大饼,中药铺、西药店,还有冠生园食品店。离我家不远还有一家叫“ABC”的小西餐馆,虽然店面很窄,但是除了上楼可以吃到简单的西餐以外,楼下可买到新鲜的蛋糕、球状冰激凌。我们家最感兴趣的是那里每天下午大约三点钟刚出炉的小圆面包,热烘烘的,加上那股新烤出来的香味,叫人胃口大开,与搁冷了的面包不可同日而语。

穿的方面除了布店、成衣店、裁缝铺以外还有几家皮匠店,我们穿的皮鞋都是在那里定做的。做出来朴质厚实,鞋底是用车轮外胎切制的。还有一种黑色的圆口“皮布鞋”,鞋面是用薄的黑面羊皮革做的,鞋底是很厚的白色的水牛皮芯。

用的方面有土产杂货店、木匠铁匠铺、书报文具店等等。

此外这条街上有银行、邮政局,还有卫生局。还有什么别的机关我已记不清楚,特别记得卫生局是因为阿波把“衛生局”读成“街生局”。后来看报纸又把“千岛群岛”读成“千鸟群鸟”,婶婶、小姑姑都笑他是“白字先生”(谁能料想这位“白字先生”后来成了上海市很有名气的教育家)。一个小山镇上有卫生局等等,还有我家对面的消防队(救火会),在那个年代实在是不寻常的。

正街往南下坡除了商店以外还有各类作坊,其中有一家印刷厂(作坊)那里有铅印的机器,还有一台石印机,在雕刻的大石板上印刷书画作品,我每次走过都喜欢去看看。

正街以西也是下坡,大概有两三条与正街平行但是地势低些的小街。那一带以菜市为主,有种类繁多的蔬菜、肉食,而且还有不知道从哪里弄到这山上来的各色鱼虾。还有包括上海的“南货店”在内的各地各种腌、腊、酱、晒、泡制的加工食品。在那面山坡上横竖的几条小街就简直就像今天的超市,虽然没有那么漂亮,但是更实惠。街上除了经商的也有一些外地来的人居住在那里。我家的楼的后面隔着围墙就有街道边的一家人家,到了晚上常常有男女两三人伴着箫声唱起一种深沉凄婉的曲调。大人们告诉我那是昆曲,显然那一家不是本地土著,因为一般而言会唱昆腔的不是北方人(北昆)就是江浙人(南昆)。

从杨家花园往西去没有街,是叫做南山风景区的一片山岭。出了杨家花园的门西行,是一条大体沿着向阳山坡等高线走的小路。起先是石板路,大约走五分钟,在小路右旁的坡上是占地广阔的著名的广益中学。再往西走就是泥巴路了,路左旁有一座小的耶稣教礼拜堂,有时星期天我们跟着婶婶去做礼拜,听布道、祷告、唱赞美诗。家里有小姑姑、冯叔叔和婶婶三个人信耶稣。我跟他们去礼拜堂是因为喜欢听赞美诗合唱,看彩色的耶稣圣迹画片。再走几步,左边下坡处有一栋房子竖着一个大木牌,上写“陈××大律师”。后来我进广益中学附小,他的儿子陈令是我同桌的好朋友。再往西去,右旁高处,苍翠参天的松林丛里除了有一些孤立的别墅以外还有两所医院。一所是协和医院,另一所是红十字医院。后来见到有人记载,当时还有包括德国在内的几个国家的大使馆在南山一带,但是我那时候没有看见过也没有听说过。走了约两里路,下坡到公路旁就是我和阿波到重庆后开头就读的南山小学。

整个这条半坡小路左旁,也就是它与坡底下的公路之间,都是一片小麦、蚕豆、菜花的梯田。每到仲春,一畦翠绿(抽穗而未实的青麦)、一畦嫩黄(油菜花)、一畦姹紫(蚕豆花,当地人把蚕豆叫“胡豆”),还伴着袭人清香。下去到公路南面则是一大片山中平坝,除了几处村落以外都是水稻田。农夫扶着犁赶着水牛在耕田,雨天穿蓑衣戴斗笠,平时喜欢像昆明车家壁的倮倮男人那样在头上缠几圈布,那里许多滑竿夫也是那样的。有的人平时不缠布,喊“脑壳痛”的时候就要缠起来,女人也是一样。

从我家对面的消防队旁边下坡到公路朝东走两里,再沿公路南边的小路走进去一两里路,有一带山岭,那里是汪山风景区。听说蒋介石就住在那里,但是最近我在网上看到一篇也是回忆当年这一带旧事的文章。作者叫康国雄,那时是广益中学的学生,他父亲是大金融家,美丰银行老板,当时的陪都临时参议长。他的家就在汪山,而且就在他家附近邂逅了正在那里野餐的蒋介石、宋美龄夫妇,于是成了蒋、宋常常接待的小客人(解放后在政治运动中被说成是“蒋介石的干儿子”)。据他说蒋介石是住在汪山附近也叫“黄山”的地方,不过常常走到这里(靠近汪山的这段公路)来散步。奇怪的是我在那里三年从未记得有“黄山”一说,只记得别人说蒋介石是住在“汪山”。但我相信这位康先生当时已经是中学生,知道的事比我清楚,也许我是听的家里大人说上海话,把“汪”和“黄”混淆起来了。

我们去汪山一带玩过,其中有一处胜地叫凉风垭,是个山口,有三棵参天大树,站在那里真的是凉风习习。重庆南岸,南山到汪山、黄桷垭镇以及散落在那一带的几个更小的镇子里,除本地人以外住着许多从全国各地来的学、商、医、政、军、法各方面名家要人。那里景致优美,人气兴旺,人杰地灵,是一个在历史上留下影响的地方。

这里也是孕育诗情触发灵性的地方。至少现在我得知,在我将要离开的那一年(1945年)和我早早夭折的小妹妹差不多同时,在黄桷垭镇上出生了另一个女孩,当她长大漂泊在异国的时候曾写下一首脍炙人口的《橄榄树》的歌词:“不要问我从哪里来,我的故乡在远方,为什么流浪?流浪远方,流浪!”,她就是蜚声中外的女作家三毛。1987年她回国专门上南山寻根,拍下旧居的照片带回去给家人看。那就是她心中的“故乡”,虽然她的父母也是战时从外地迁来,抗战后又回南京的。 还有,在“第二次解放”的八十年代感动了全中国的作曲家施光南就是因为出生在南山,取名“光南”。他1940年生,比我小四岁,和苹苹一样大,但因为生在那里,也是抗战以后离开,所以住在那里时间比我长。

黄桷垭时期爸爸和大叔叔

爸爸和大叔叔每天过江到市区去忙他们的商务。来回必须上山下山,除了雇滑竿以外也可以骑马。也是雇来的,马主人就是马夫,乘客骑在上面由马夫赶着走。他们出门总是要提一根黑漆光亮下端包铜的曲柄手杖,中青年人提手杖并不是为了助步、爬山,实在只是一种派头。那个年代“斯迪克”(stick)好像是绅士(特别是穿西装出门的时候)必携之物。此外一顶造型潇洒的毡帽(现在有人说起几近绝迹的这种帽子都叫“礼帽”,而那个时候如果说“礼帽”,那是指更早的年代流行于欧美特别是英国的那种顶圈比底圈大的圆筒状窄檐帽)也是必备的,比现在要多不少麻烦。但是爸爸的斯迪克倒是曾经被他开发出另一个用场。四川的耗子(老鼠)是全国闻名的,又多又大,大的论斤,一般的猫根本降不住,见了大老鼠反而要退避三舍。我家那个地下室就在饭厅下面,用作储藏室,主要是藏食品,所以自然成了耗子窝。它们经常窜上饭厅嬉游散心,嚣张不羁,家里人见之犯怵。有两回爸爸起了性子,拿来自己的手杖,关紧了饭厅三面的门,在地下室和饭厅之间奔上跑下拼命追打,并猎获数只。但是手杖上光亮的黑漆也剥落几处,只差没有打断。他虽然出了一口气,精神上得以满足,却是得不偿失。

大叔叔在轮船航运界已经是个风云人物,和大达、中华等几家公司都有关系。虽然他年纪轻,还没有位居顶层,但是看得出他很受业界头领和周围同行的器重和推崇。我那时还不懂什么,但是看到不断有穿着气派的同事朋友登门造访。有时家里请客,来者成群。有和大叔叔一样三十多岁的,也有四五十岁的。有西装革履的,也有毛料长衫的。工商界的人最会热闹,大叔叔洒脱自如周旋其间,而人们对他如同众星捧月。其中有不少是苏北人(也许这是当时他们航运界那一帮的特点),大叔叔对着他们也操得一口苏北话,不知是外面还是家里人给他取了个绰号叫“江北司令”,虽然他自己不是“江北人”。

他毕业于上海吴淞商船学校,是校长杨志雄的得意门生。杨志雄不只是一个校长,还是有官方、国外甚至青红帮背景的大资本家。那时杨志雄还在上海没有来重庆。有一次他把大叔叔召回上海,交给他办了一桩差事,就是把上海滩头号大亨杜月笙的一个儿子接到重庆来。杨志雄要巴结杜月笙,如此“大事”自然要交给他认为特别干练的人。

解放初期共产党也特别器重过在航业界地位不算最高的少壮派胡汉武。曾经派他为代表去香港说服动员那些已经逃出去的轮船公司老板带着船回大陆来,动身前由政务院总理周恩来亲自饯行。到香港后被台湾那边国名党政府得知,对胡汉武发了通缉令,有特务跟踪。照样在那里公开请客吃饭,有众多商界老朋友掩护。那一趟去了有所成效。但是其中一个老朋友,后来的香港特首董建华的父亲董浩云反过来动员他留在香港不要回上海了,结果都是“人各有志”。后来两人遭遇迥异,董浩云没有听胡汉武的,后来事业发达,成了世界船王之一;胡汉武没有听董浩云的,“历次运动”步步沦落,文化大革命以后直到2005年去世前蜗居八个平方的陋室。但是历经沧海难为水的他,老来淡泊安命,对往日兴衰荣辱不问则不提。提起问他,淡然笑谈而已,未尝见他表露出丝毫失落的忿忿。

爸爸青少年时代含辛茹苦以至自己屡屡辍学,帮着父母一起抚养培育几个弟妹。但他自己一来没有大的学业造就,二来耿直而缺乏圆通,除了做事勤恳、严谨、细致、认真别无特长和大才。所以自己先后从政从商都打不开局面。后来还是靠了他兄弟(大叔叔)的引荐帮助,才得以在商界立足,在大达轮船公司独资创办的大达矿石厂任副经理。

经理朱小帆是大达轮船公司的老班底。爸爸在昆明办大新贸易行时,他就是合资人。此人年过半百,旧式作派,不穿西装而穿中式长衫。鹰眼浓眉黑面皮,还镶着几颗金牙,一口乡音未改的绍兴话。他的家就住在下面公路那边,所以常常到我家来和祖父祖母聊天。主要是谈些早先(上海人叫“老底子”)在上海的老话。他喜欢喝特别浓的乌龙茶,把这叫做“龙头水”,来了就要讨“龙头水”喝,所以每次他来,祖母总不忘记给他用描龙带柄的大瓷杯子沏上一满杯滚烫的浓茶。于是他的谈兴愈来愈浓。对两个老人来说他的来访成了消遣解闷的最好时光。

来和祖父祖母谈天的还有一位常客,就是大达轮船公司总经理杨管北的夫人杨太太,她家也住在公路那边。杨太太的年纪也介乎我家的两代之间,所以来了主要也是祖母与之叙谈。媳妇女儿们只不过偶尔进来陪坐一下,搭讪几句,凑趣应景而已。杨太太徐娘半老,风韵犹存,面皮白里透红(也许化了淡妆),体态丰腴,黑油油的头发紧贴头顶向后梳,挽成垂髻,就像宋庆龄中年以后的发型。她不像我们这样有一大家人在,所以先生出门后一个人在山上家里格外寂寞无聊,我们家成了她的一个很好的消闲去处。

(待续)

来源:《青春·北大》