1.初进上中

早在昆明读小学一年级下的时候,我就已经住读过半年多,初中时在清心中学又住读过两年,现在又要到离家更远的上海中学去住读。以往每次带行李远出,都是妈妈替我收拾箱子,爸爸替我打铺盖卷,这次也不例外。

我觉得,爸爸可以连他自己的性格特征也不折不扣的打到铺盖卷里去。他先把一床一床的被子、棉垫絮(上海人叫棉花毯)叠得服服帖帖,放在一起对得齐齐整整。然后小心翼翼卷起来,挤压拍打成型。再用一层旧包单包紧,最后用一张厚油布按一定的程序包裹得扎扎实实,里面几乎不留丝毫空隙,而且方方正正。绳子横两道竖三道,拦腰再扎一道,每一个交叉点上要紧紧绕两匝。到最后每一道绳箍都摆得不偏不倚,绝对对称。在绑绳子时,手、脚、膝盖上都使出最大的劲,喉咙里不断地:“哼哧哼哧”,在厚油布(那是厚帆布浸了桐油做的,如今好像难得见到了)上勒出深深的凹槽。我想这样的铺盖卷即使从国际饭店24层楼掼下去,也将纹丝不改其形。他能干出这样地道的活儿,恐怕得益于早年间曾在北伐军里呆过,行过军。

从我家到上海中学,在那时的上海可算是“天南地北”。通常是从东大名路(以前的百老汇路)高阳路口乘原英商公司8路电车到外滩爱多亚路(今延安东路)口,再转乘从十六铺开出来的原法商公司的2路电车从法大马路(金陵东路)西行。我之所以要强调“英商、法商”之别,是因为想记载一下那时两种电车的式样不同。

英商电车的式样我前面已经说了,法商电车的两节车厢都是长的,而且两头对称,两头都有驾驶台。到了终点站车子不用掉转三百六十度,只要司机换到另一头的驾驶台,车子就直接倒开了。英商电车的司机的制服是深蓝呢子大衣和大盖帽,像个洋军官,至少比警察神气。法商电车的司机穿的不大一样,但我记不太清楚了。一样的是司机都是站着开车,手里握的不是方向盘而是一个插在镶铜的“立柜”上的摇柄。开路不是按喇叭而是用脚踩下面的一个铃铛。法商电车的两个车厢都有头等和三等,头等在当中,外壳漆蓝色,三等在两头,外壳漆白色。头等和三等的颜色区别和英商电车一样。

我一贯坚持坐三等车厢。那时还是“新民主主义”时期,各种私商依然活跃,因而还是广告盛行的时候。除了乘客和卖报的,经常跳上三等车厢的还有散发“杏仁止咳糖”小片样品给乘客品尝的。那是半寸见方的小薄片,白芝麻麦芽糖,看不见杏仁但有点杏仁味。我和大家一样来者不拒,口里嚼嚼香甜“解厌气”,但是掏钱买者则寥寥。

2路电车沿法大马路开到八仙桥,车子朝南转一小段再朝西转,走上霞飞路,过了那一带高雅的欧式商业街,到福开森路(今武康路)附近感觉拐了几道弯。两旁是各式各样的漂亮洋房,以前都是富商、政要或其他上层人物的住宅。解放后已经有一部分被各种党政机关、团体占为办公处所,挂了牌子。后来得知,还有些成了党政高干的住宅。

2路电车的终点是徐家汇,这个地方在上海很有名气,那里有交通大学,有耸立着两个塔尖的大天主教堂,还有历史悠久的徐家汇天文台(后来成了我常去的上海市气象台)。但是徐家汇当时已在市区的边缘,下了电车往南走几步就是一条漆黑肮脏的小河——肇家浜。

跨过一座陈旧的木桥是一片荒场。那里有许多各式各样的摊贩、挑担子的小贩,还有一圈圈人众围着的是赤膊“卖拳头”的山东人;敲着小镗锣“猢狲耍把戏”的(一般也是山东人)等等。要是赶上时间,上海中学的校车就停在木桥南边,校车的式样基本上像那时的公共汽车,车头像卡车一样,只是后面有封闭车厢。车厢后面装着一个立起来的圆筒状罐子,是烧木炭的。解放后许多年里汽油缺乏,以酒精或木炭为代用品,这是抗战时期就有的老办法。后来记不清从哪年起,有位工程师发明了烧白煤,这个事情在报纸上还宣传过。白煤不像木炭那样放在立罐里,而是在汽车后面带着一个有轮子的拖斗,同样作为燃气发生器,这就叫“白煤车”。又记不清从哪一年开始,在车顶上出现一个硕大的气包,里面灌满了已经生成的煤气作为燃料。直到后来开发了大庆油田才逐渐看不到诸如此类的东西。

如果没有碰上校车,还有一种交通工具,就是农民的载人脚踏车,收费好像和买一张校车票差不多。走到荒场的南边,要过一个小镇,小镇就是一条街,叫蒲东路。过了蒲东路就走上了一条两边都是田野的公路,这条公路通往闽行,所以叫沪闽路。往南走不多远首先擦过龙华镇边,看得见龙华庙里的龙华塔。然后中途还有一个有点名气的地方叫漕河泾,路边可看见一个园林叫曹园,似乎听说过是属于北洋军阀曹锟的,不过我从来没有机会(也没有想到)进去看看。再过去一些在路的右边有一处地方叫康健园,与公路有一个距离,据说里面还可以划船。后来班上有人去玩过,我不是不喜欢玩,但是也从来没有去过,可见我自从踏进上中的大门以后很难享受到什么闲暇了。

上中在公路左侧,老远就可以看见一座高高的水塔和一群楼房,然后到了一条与沪闽公路垂直的小公路。叫吴家巷,也叫“上中路”。路口竖着一座牌坊,上书:“江苏省立上海中学”八个大字。这个校名是历史遗留的,已经过时了,解放后上海中学已经归属上海市,改称“上海市上海中学”。

上中占地很大,但是学校大门也并不特别壮观,只是比清心中学的宽一些。进门正中一条路长约五十米,对准上中的主楼“龙门楼”。两旁有草地花圃,东面也有一座三层楼房,叫“先棉堂”。据说先棉堂周围一片地是黄道婆当初种棉花的地方,黄道婆是最先把棉花引入中国的人,“先棉堂”得名于此。耳闻而已,并没考据过。

龙门楼是教室楼,只是二楼中间有两个朝南的房间是校长和教员的办公室。先棉堂里面有物理、化学和生物实验室,还有一个“阶级教室”。此“阶级”非彼“阶级”,如果在几年之后还称之为“阶级教室”,一定会被误认为是进行“阶级斗争教育”的地方。所以后来叫做“阶梯教室”,以免和社会的“阶级”混淆。那时因为一般人还没有这个概念,“阶级”的意思不过就是阶梯。还有,在国民党军队里问起:“你是什么阶级?”,其实是说:“你是什么军阶?”。除此以外,先棉堂里也有许多普通教室,我记得主要是初中班的教室。

大名鼎鼎的上海中学当时其实就只有这两座教室楼,却容纳了1600多学生。

先棉堂东北方还有一座较小的二层楼房,是图书馆,楼上有一个大厅。如果开一二百人的会不用大礼堂,就在这里开。龙门楼后面是一个两层的大礼堂,比清心中学的大得多。大礼堂后面(北面)东西两厢是两座对称摆列的三层楼房,东边的叫东斋,西边的叫西斋。都是男生宿舍,每一座都比清心的庚午宿舍大,但是还不够用。两座楼当中从南到北排列着四所长长的黑色平房,黑漆木板墙,瓦楞铁皮盖顶。据说太平洋战争爆发日本人进了租界以后把整个上海中学校舍作为关押上海外侨的“龙华集中营”,而这几座黑木房子就是专门为此而加盖起来的。我们一年级男生就住在这些木平房里。四条房子分别叫中一斋、中二斋、中三斋、中四斋。我们班男生的宿舍被派在中一斋,门在长条平房的正中,里面是个穿堂门厅,实则是个过道。四条平房的过道对齐,一眼可望到中四斋后面去。门厅两边各是一个长方形的大房间,简陋的木地板,前木墙和后木墙各有一排窗子。里面摆着前、中、后三排上下铺的铁床,我们全班男生就在左手这一间里,有四十几个人,所以每一排有七八张双层床。因为这种木房的墙是薄木板而不是欧洲木屋那样圆木垒起的厚墙,第一个冬天就遇到我从来没有体验过那样的寒冷,晚上寒风从窗缝墙缝灌进被窝筒,第二天早晨洗脸毛巾和漱口缸都结了冰。

到了中四斋再往南有两座砖砌的平房,一摸一样,分别是东饭厅和西饭厅。水塔就在东北角,水塔下面有几所小平房,是工科学生的实习车间。

龙门楼后面一条朝西的路通往大操场,走不远的右侧有两所平房,一所是“小商店”,一所是有一架钢琴的音乐教室。左边还有一些房子,一直未曾引起我注意,有的就在“上中路”边,也许是属于校外的,只听说那里有个农民学校,简称“民校”,大概是地下学运的时候就办的,解放后还在继续办,归上中青年团总支部领导,辖有“民校分支部”。再往西走,左边是体育馆,右边有一个池塘,池塘北面一座二层楼房叫宣斋,是唯一的女生宿舍。宣斋的西北方有许多(我没有数过)一式的,前面有小花园的西式平房,沿学校的西北角排列成丁字尺形。这是教师的住宅,据一位撰文描述“龙华集中营”的英国人说当年这些“别墅式”房子是由看管集中营的日本官兵占用的。所以说上中的教师待遇比许多大学教授都好,解放前一些大学想聘请上中的教师,他们都不愿意去。

上中虽然是头牌名校,但是生活条件不能与贵族化的清心中学相比。住是“统舱”式的,不仅木房宿舍是“统舱”,后来住的东斋、西斋也是“统舱”;饭堂里是条桌、份饭,搪瓷碗盘,菜远不如清心,我印象特别深的,看见就倒胃口的一个菜是经常吃的带点苦味的炒绿豆芽,另一个是肥肉多瘦肉少的白肉片烧豆腐,上面漂着带生油腥气的黄色豆油。

2.当时青年团组织是学生的核心

到学校的第一天,就有人通知我到龙门楼底层的团总支办公室去谈话。根据我在清心中学担任过团总支委员的履历,我被指定为高中一年级普科和商科两班联合临时分支部书记。

高中分科是上海中学独特的学制,是从解放以前继承下来的。我们这届有普通科一个班、理科两个班、工科两个班、商科一个班。普通科和理科的学生都是准备将来升大学的,其中理科已经明确志愿向自然科学方向发展,普通科里也有志于自然科学的,但又不打算过早地偏科。已不记得是父母的建议还是出于自己的主张,我选择了普通科。工科和商科实际上都具有中专的性质,多半是不准备升大学想争取早些就业的学生,从穿着上也可以看出,这些同学中有不少人家境相对清贫一些。

临时分支部的组织委员是我们班的女生杨光,是一个文静的、一说话就脸红的姑娘。她的笔头不错,后来还在班上兼办壁报。这年冬天在抗美援朝参加军事干校运动中她成为我们班上唯一的被批准“参干”的女生。宣传委员是商科的女生陈德珠,这个人长的比较富态,嘴巴有点大,说话神态看着有点街坊大嫂子的味道。我还记得第一次在班上通知召集团员开会是在课间休息时,我走到讲台前,一开口就把整个课堂叽叽喳喳的声音压下去了。从此女同学董畹倩(她当时坐在教室前排)就送给我一个“大喇叭”的绰号。

在上中的三年里,我们先后吸收了许多新团员,人数增加了两倍多。所以要我现在说出刚进校的时候哪几位是团员,我已经无法准确回答了。记得比较有把握的除了杨光以外还有以下几个:

陈宗时,松江人,阔嘴巴,高颧骨,目光炯炯,我觉得他说话带“浦东口音”,实际上就是上海四乡的话,住在上海只知道上海话(市区话)与浦东话的区别,其实不是浦东、浦西的区别,而是乡村话与城市话的区别。市里人听起来上海中学附近农民说的也是“浦东闲话”。

姚康年,女生,白白胖胖却也清秀,穿着一身黑布衣裤(基本是中山装式的),剪短发使得她的头形显得“滴沥滚圆”。说话带着比较重的乡音,我发现这和我家老人说的新市话很接近。她是浙江硖石(海宁)人,从硖石到新市的直线距离不过一百华里。这两个人分别当了第一任和第二任“班主席”。

陈镇远,端正斯文,沉稳,南京镇江一带的口音,好像(这一点我也许记得不太准了)在我们与商科支部分开以后,他担任了宣传委员。“参干运动”他走了,到现在老同学们都不知道他的下落。

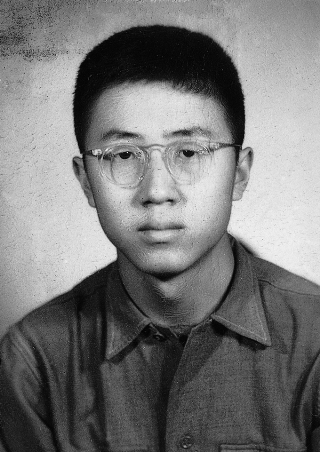

高鹏远,皮肤白嫩(这两个字本来用在男同学身上似不太合适,但对他来说“白皙”似乎还不尽意),小巧的尖鼻子,薄嘴唇,衣着讲究,戴的眼镜也比较精致。近视度数比较高,所以眼泡有些鼓。喜爱音乐,班上课外歌咏活动都是由他教唱和指挥。后来担任第二届分支部组织委员。

是勋刚,很罕见的姓。剃光头,而且头形很圆。所以很快得了个绰号叫“汤团”。人很聪明,他和高鹏远两个功课都属上乘,后来担任第二届分支部宣传委员,所以那一届支委会三个人都是学业拔尖的。他后来考进北大数学系,并有幸在政治上没有遭受什么挫折,毕业后留在北大跟周培源一起做湍流理论研究,著述甚丰。我们班里在学术上后来也许数他的成就最著。我离开北大以后长期和老同学断绝来往,1978年才逐渐恢复联系,但是阴差阳错(每当我出差北京时他往往不在国内,有时他在,而我又来去匆匆),直到1994年秋天我去北京开中国气象学会理事会的时候才和他见了离别后的第一面。他很兴奋地来招待所把我这个“老搭档”(团支委会的)接到他家,还陪我到北大校园转了一圈。不料就在几个月之后得知他患上白血病的消息,虽然北大校方千方百计不惜一切代价要保住他的性命,但回天乏力,他在1996年去世了,那时我们都才61岁。我不懂医学,听说他得白血病时我想起一个情况,在上中的时候我看到虽然他的头脸圆而饱满,但突出的感觉是脸色灰白,无血色,不知这是不是与遗传基因方面容易患白血病有关系。

还有陈鸿钊、朱海琪(女)、唐宏霞(女)。这些也都是我下面常要提到的。

在南下干部子弟中至少有两个人肯定是团员:马鸿和于波。

来自不同的初中学校的青年团员同志走到一起,感到格外亲切,当时人数虽然还不太多,我们很兴奋而且不无骄傲地找地方集合,多数是在龙门楼前的大草坪上,过“组织生活”。每次开始时都要起立,唱“新民主主义青年团”的团歌:

年轻人火热的心,跟随着毛泽东前进,

坚决跟着毛泽东前进!

挺起胸来,年轻的兄弟姐妹们。

新中国的一切要我们安排。

新中国的一切,要我们当家做主人。

哎嗨,我们,新民主主义青年团员。

为人民服务团结一条心。

生产战斗,努力学习。

消灭封建,消灭那蒋匪军。

谁能阻挡我们走向胜利,

谁能阻挡我们万里奔程?

毛泽东是胜利的太阳,照耀着我们前进。

我们是新民主主义青年团员,

永远、永远地快乐前进。

我开始写这段回忆的时候,差点忘了提这首歌,不久前海外一位年轻历史学者正在做一篇论文,想研究解放前以及解放初流行的歌曲对当时一代青年的影响。她得知我特别长于从歌曲中感受和追忆久远时代情景,于是就来信问我早期青年团有没有团歌(她可能也知道后期是没有了),是不是在会议、活动的时候都要唱它。于是我想起了这首歌,轻轻地哼唱起来,并逐渐想起了所有的歌词,我确信我没有记错一个字。

我们班主要成分有两种,一种是上海市区或邻县(如松江、川沙等,现在都算上海郊区了)以及离上海很近的浙江北部(海宁、平湖等)初中毕业考来的。其中教会学校的有清心中学:季亚平、邱善昌、朱耀庭、胡伯威;清心女中:董畹倩、裘妍儿;中西女中:唐宏霞、庄元贞;培成女中:倪进方、邱礼安等。当然还有更多的不是教会学校的。

另一部分是第三野战军南下高级干部的子女,这部分人为数不少,我们班上除马鸿、于波外还有孙同煜、顾锦东、杭祖淮、周庆治等。此外陈镇远好像也是干部子弟。

我们刚进校那两个月,全上中青年团组织和清心中学一样,就是一个总支部,书记叫许俊生,个子不高,戴眼镜,从我那时的眼光看他的脸相比较老,其实应该不过二十多岁。他的口音也接近“浦东话”,那时我的阅历多了一点,可以判断他是上海南边靠近浙江那里的人。他是解放以前就做地下学生工作的,看起来他比清心中学的团总支书记朱永嘉成熟老练得多,年龄也大一些,他是“脱产”(即不上学)搞青年团工作的。总支副书记兼组织委员李铁城的年龄不比他小,一口北方话,而且说起话来带有军人气概。看他不像一般学生,虽然后来接触不算少,但是没有去想过他是从哪里来的。最近从同班的干部子弟周庆治写的自传里得知,他是从华东局派到上中来学习的“调干生”,他参加过解放军渡江战役,来上中除了学习以外还负有加强学校党的工作的任务。开团干部会时他们两人说话最多,所以对其他的总支委员我的印象不太深。只记得有时学生会主席姜荣泉也参加会,还有一个个子矮,戴眼镜,说一口北京话的,因为他叫许佛僧,和许俊生的名字差得不远,所以记得。好笑的是后来他犯了据说是属于“骄傲自满、无组织、无纪律”的错误,许俊生在大会上专门作报告宣布对他的批评和处分,竟两次把他的名字说成了“许俊生同志”。

上海中学解放前的学生运动很活跃,解放后可能由于考虑到这个学校的名气和重要性,市里又派了干部来加强工作。党支部书记是以前做地下工作的王绍铨,知识分子,还带我们排练过《黄河大合唱》。副校长兼党支部组织委员陈光祖,来校前是解放军的团政委。宣传委员兼政治教员程太堃(女),在苏北解放区参军的中学生,担任过连指导员。学生会主席姜荣泉年龄也显得比较大,是党员,可能他也不是在读学生(但他原先一定是上海学生,因为他说一口地道的上海话)。此外学生中的党员我肯定知道的除我们班的马鸿以外,还有理科一年级的陈忠,他也是南下高干的子弟。继许俊生之后,先后担任过团委会书记的唐宗琨和夏律修那时是不是党员我不敢肯定,许佛僧是不是我也记不清了。为什么我会想到他可能是呢?因为后来许俊生在大会上公开批评和处分他的时候我们都曾感到震惊。

总之当时全校师生中的党员总共不过十来个人,所以学校的政治工作绝大部分都要通过青年团来推行。除了陈光祖以副校长的身份出面以外,学生们几乎完全看不到党组织做些什么。一切都是青年团在前台出头露面,所以团组织也在实际上负着很重的任务。身为团员,特别是团的干部,都明显感到自己是在“做革命工作”,不像现在的青年团,似乎只是开展些文娱体育活动,闹着玩的。

后来大概是在1951年,开了一次新民主主义青年团全国代表大会,改选了团中央委员会,胡耀邦代替冯文彬任团中央书记。看了报纸,我觉得他的工作报告比以前冯文彬做的报告简短得多,我还注意到会上特别强调了青年团是党的“助手和后备军”。起先我对这个领会不深,后来听说冯文彬犯了“先锋主义”的错误,就是把青年团的位置放得不妥当,过于突出并且对党闹“独立性”。但是据我所见,在整个50年代由于党员人数有限,许多地方,特别是像学校这样青年知识分子集中的地方,青年团的作用仍旧是非常突出的。

到上中以后我变得特别的活跃。我本来是性格很内向的人,在清心最后一年是被“赶鸭子上架”经历了一些锻炼,换了地方以后似乎觉得自己“老于此道”了,心里再没有任何的畏缩。黄口孺子的好胜心使我觉得在大庭广众面前口若悬河,并接受人们投来的注意和钦羡的目光很是得意、惬意,特别是离开了男女分校的清心中学,在这里第一次和女同学相处,更激发出一种莫名的虚荣心。但是勇气和热情的最根本来源是我感到自己比一般同学更先知先觉地投身于一个光荣伟大的事业,它在我心里虽然还是模糊的,但真的常常使我振奋。我不知疲劳,不计较占了我的学业时间,日夜都想着我的“工作”,常常深更半夜睡在床上还在策划着明天团支部和班上要做的事情,我一定要做得比别的支部和班级更好。

当时我十五岁,还从来没有想到过为个人前途操心,我除了兴趣之外不懂得任何个人功利主义的算计。后来我当青年团干部一直当到大学毕业,大学最后一年我的论文导师陶诗言决定把我“要”到科学院去的时候对我说了一句话:“你学习拔尖,又是团干部,分配到科学院没有问题”。听了这话我才第一次省悟到在学校读书时当“干部”对于自己的前途还有这种“好处”。所以如果要说我当时(以及后来好几年)那么热心于青年团的工作有什么“个人主义动机”的话,我只能承认其中的确夹杂着一些出风头的虚荣心,而且那时每当我察觉到这一点的时候,还常常为此而有些自责。

(待续)

来源:《青春·北大》