1.斯大林逝世

1953年三月初那几天,天气晴好,春意盎然。一次周末回家返校,车到徐家汇以后我是走着去学校的。过了漕河泾,走上小路。恰是江南春早,路旁一片青葱,飘来阵阵清香。我已脱去了冬衣,路上想到妈妈正在打算用那个国民党军官留下的呢子军装给我改做一件中山装,要是能染成我喜欢的海军蓝就好了。那时候虽然许多人都穿起了一色的布的或棉的人民装和列宁装,但是上海还是有一些人穿得比较讲究。在街上我看见过有的人(其中也包括据说是苏联外交人员)穿着各种呢上装或大衣,那时我还不懂什么哔叽、华达、派利斯、凡力丁、平绒呢、花呢等等的区别,只是特别看中一种平滑而光泽柔和,飘逸而挺括的薄呢男装。庄重大方,虽不花哨但又风度翩翩,最符合我那时的审美观点。解放以后一贯只崇尚节俭朴素的我,第一次关心起自己的仪表形象来。

正在沉浸于遐想中的时候,不知不觉走近了学校,忽然我听见从学校的扩音喇叭传来低沉的音乐声,然后是同样低沉的话音。快到学校的时候我听出来了,那是在宣告“约瑟夫.维萨利奥诺维奇.斯大林”的危重病况。我蓦然感到事情严重,想起不久前看到苏联电影《宣誓》里面列宁病危和弥留的那几天,千百万苏联公民正是这样焦急地聆听着扩音喇叭里不断发出的“弗拉基米尔.伊里奇.列宁”的病情公报。我赶到学校里,看见大家都表情凝重,沉默着没有哪个随便谈论。公报和音乐间隔着一遍又一遍地播出,斯大林的病情在起伏变化。大概是过了两三天吧,一种异样的格外沉重悲怆的音乐响起了,我有生以来还是第一次听到这支后来多次在丧礼上听到的哀乐,但我已意识到发生了甚么。哀乐停止,缓慢低沉的声音宣读了以格奥尔基.马克西米安诺维奇.马林柯夫为首的联共(布)中央和苏联部长会议的名义发布的讣告。

斯大林逝世了。

我们逐渐聚集在龙门楼二搂朝南的普三丙教室里,嘈杂声肃静下来了。讣告读完后,哀乐再次响起,我倚着教室的门框站着,渐渐地我悲从中来,转身到教室外走廊上,由抽泣而恸哭。

后来,我见过不少影响巨大的领袖和公众人物的逝世在人群中引起的悲恸,往往如丧考妣。这些人虽然大多数人们从未见过,但大家却极熟知他们的名字,长年累月通过报章杂志、文件、新闻纪录片仰望着他们的一举一动、一言一行,特别是那个与我们的信仰密切相联、成了我们爱慕的崇高偶像一旦离去的时候,人们很难在感情上接受他们突然的消失。斯大林的名字在抗日战争时期我就熟悉了(那时他的中文译名是“史太林”或“史達林”),解放后这个名字在我心里变得越来越神圣崇高。我信仰的伟大事业是“国际”的、全世界全人类的,而它的最高领袖就是斯大林。在电影院里,在上中大礼堂里我们看了许多苏联电影,《斯维尔德洛夫传》、《革命摇篮维堡区》、《列宁在十月》、《列宁在1918》、《难忘的1919》、《保卫察里津》、《宣誓》,那里面出现的斯大林正当盛年,最突出的性格特征是和他的名字一样的“钢铁”般的意志力,他坚强、果敢、铁面无情、豪气逼人,我那时坚信这些都是革命斗争中最可贵的品格。上下两集的《斯大林格勒大血战》和《攻克柏林》,卫国战争中年过花甲的斯大林以他原有的刚毅加上成熟的智睿和稳重,肩负着全世界的命运。他手中燃着的烟斗一抬,画面上百万红军战士、成千的苏式长炮筒重型坦克、野战炮、喀秋莎火箭炮和黑压压的战斗机群就排山倒海地向西,席卷欧洲大地。当时的中国电影还没有出现过毛泽东的形象,所以相比起来斯大林的形象在我们心中更加活龙活现。这样的伟人突然没有了,觉得世界上空缺了很多。当时我的悲痛情感比周围同学们犹有过之,可能是因为我对这个人物有过更深一层的“接触”,我认真地读过他的一些论著,包括不久前的《苏联社会主义政治经济学问题》,思考过他提出的问题。说来说去,这都出于我这个人当时对生活、对各种事物的诚挚和认真。

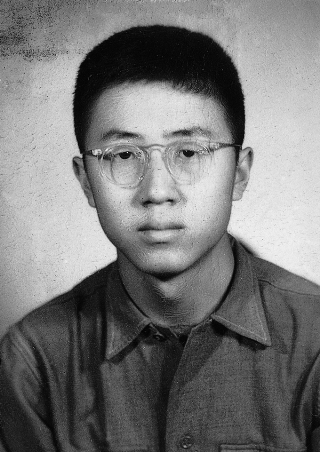

我记不清是谁来和我说,也记不清是谁的倡议,董畹倩、郭可謇、朱海琪和我四个人,第二天清早一起床就到大礼堂楼上,私下举行一次宣誓:我们要从今天起立定志愿早日争取入党,继承斯大林同志的遗志,为共产主义事业奋斗终生。电影《宣誓》里面,列宁逝世以后,千百万苏联工人积极分子就进行过这样的宣誓。我们的誓词是谁写的以及誓词的具体内容我也记不清了,反正就是上面这个意思。是董畹倩领读的,大家举手宣誓的时候晨曦方露,纸上的字看着还很吃力。010.jpg

我们四个人中,董畹倩年龄最大,但是她这个人热情、清纯而乐天。她一直是我们班上的老积极分子,当过较长时间的团小组长。她父亲是医生,我自从在清心中学庆祝开国冒雨游行得了支气管炎以后,每年冬天都要发作,咳嗽很长时间。她曾主动邀请我到她家里去,请她父亲给我诊治。他给我的疗法是打盘尼西林,因为我无法每天去,所以是用一种“油质”的针剂,每次的有效剂量(盘尼西林单位)大,在血液里可以保持好几天。治疗后当年是见了效果,但我这慢性病一生都没有完全治愈。

毕业后,董畹倩热情响应党的号召,考进东北师范学院,忠实践行了我们在一起“宣誓”的精神。

1956年寒假,我到沈阳中心气象台去做天气预报实习,她和她的“爱人”晚饭后来看我们,这时我感觉到她真的像是比我们大了。他俩领着我们在夜色中踏着厚厚的积雪到他们学校去玩。

从这以后直到现在,我们没有再见过一面。1999年班上同学回上中聚会的时候我未能去,她得知我身体不好,专门写信来问候。我给她的去信,回忆起当年的“宣誓”。2002年初,据她说是花了好几天功夫给我写了一封满满六页纸的长信。她首先纠正了我的一个说法,我在给她的信里凭我自己不知从何而来的印象,说她是我们“宣誓”的四个人中最先履行了誓言入了党的,但她说实际上她和我一样终生都没有入党。而且也和我一样曾经努力争取入党,但到了1988年人家把志愿书送到她手上,动员她填写的时候,她却婉言辞绝了。

她说她在上中的时候学习相对算差的,“文科不好,理科也不好”,但是进大学以后一直拔尖。毕业后分配到沈阳师范学院当教师,可是立即又被下放到农村“安家落户”;1964年又在农村参加“四清”运动;1966年开始,整个师范学院迁到辽宁最穷困的朝阳农村。就这样她从1957年起一直在农村劳动,直到1979年才正式走上教师讲台。22年在东北农村经受着“改造”。信里她描述了一段自己在农村的生活:

“……山上山下十多个露天厕所,我和一个沈阳体院毕业不久的姑娘两个人每天打扫。背了粪桶,拿了镐头、铁锹……跳进粪池刨尿冰,收拾得干干净净;半夜三点钟脖子上挂个电棒上梯田抗旱浇水;什么打石头、修地震房、烧砖、修下水道、挖菜窖……。家里买二吨煤,白天在地里干活,晚饭后大家才(把煤)分完,我自己一个人挑回家(老伴当时是牛鬼蛇神,在牛棚;老婆婆岁数大了;三个孩子还小),挑到前后院灯全灭了,害怕了,才停下来第二天天不亮又接着挑。你想想,从不会挑开始,(19)57年刚下乡时(12月18日)冰天雪地,水井周围全是冰,一边各小半桶(井水),好容易打上来的,走两步就摔一跤,又从新打水。这样一点点练习,(直)到(后来)两吨煤全由自己挑回家里,多不易啊!有一次我还煤气中毒,死过去20分钟,在冰冷的水泥地上冻醒了。因为白天干活太累,回家炉(子)里火未全灭,我就带了三个孩子睡了。婆婆睡在另(一间)屋,老伴不在家中,小三才十一个月,我半夜把尿,把完尿把她放到炕上我就摔在地上撞在缝纫机上。待醒回来时大便都拉在裤子里,我(这才)爬到门外叫醒老婆婆,我的命够大的,对吧?第二天军代表、工宣队全来看我,问:‘用不用找老赵回来?’我说:‘不用,没死!’有一段时间我还每天早晨挑了尿桶到队里各家各户去收尿……”。(她给我的信里没有讲究文字的完整,括号内的字是我补充进去的)

从信中所述来看,至少在文化大革命前他们两口子还没有出什么“政治问题”,只是自大学毕业后并没有顺理成章地当上她所向往的“人民教师”,而一直让她在穷苦农村干着最脏最累的活。为什么会这样呢?她在信里说到一个情况:她那当医生的父亲,解放前有了几个钱曾在乡下买了地,又在城里买了些股票,于是她就成了“地主兼资本家”出身。此外,她弟弟上大学的时候就被打成“右派分子”,我想她一直被丢在农村恐怕与这些有关。她就这样坚强地挺了22年。即使这样,在文化大革命前她仍不改初衷,一直在努力争取入党,她倒是知道自己老不能入党的原因是家庭背景。后来她婉言拒绝入党的时候,向组织说了这样的话:“这一辈子我的工作,我的对人对事都在按党员(标准)要求自己,对得起良心。我虽不是党员,但我做得比党员还要更好,不论在哪个岗位上”。她还告诉我1979年走上教师岗位后的许多情况,她工作非常努力,也非常出色。她分明是在向昔日一同“宣誓”的老友汇报,而我们都是那个理想主义时代的“精神上的党外布尔什维克”,所以我绝对相信她告诉我的话不会有丝毫吹嘘的成分。这封信里附来两张和她先生出游时的合影,虽已是白发苍苍,但她却一脸灿烂的笑容。她还说:“我听说你爱跳舞,这是最好的活动,我曾获大连市离退休干部交谊舞比赛第三名,我也是很喜欢(跳舞)”。我有一点也许是狭隘的经验,凡是老来醉心于跳舞的,往往都是“老天真”,而老天真大抵是老实人。这点“经验”在董畹倩身上也得到了验证。

郭可謇是我们四个人里面最小的,也是我们班上的小弟弟,一、二年级的时候他的个子比我们大家矮得多,举止、性格都像个小孩。最后一年他的个头才开始有点“窜”起来了,进大学(北京医学院)以后再见到他的时候,突然发现比我还高出半个头了。1983年夏天我在北京出长差的时候,我们得以第一次团聚,是在高鹏远家里,一共来了七八个人。外貌上看来所有同学里面他的变化最大,在大学时期看到他长高,那是“抽条”。这次看见他又从横向扩张成个魁梧大汉了,更意外的是他的前顶秃发了,刚见面时我几乎认不出他来。在大家一起欢叙时,郭可謇似乎处在“边缘”,话不多。这天高鹏远的太太不在,主要是由他在厨房里操持“宴席”。中间我特意到厨房去,想和他单独聊聊,走到那里听见他一个人在轻轻地在哼着我们在上中最后一年经常唱的那首特别抒情的苏联歌曲:

“我亲爱的手风琴你轻轻地唱,

让我们来回忆起少年的时光。

春天驾着鹤群的翅膀,飞到那遥远地方。

过去的事情就让他过去,我们决不惋惜。

嘿哎!新的深厚的战斗友情在行军的路上温暖我们的心,

道路引导我们奔向远方。”

他显然独自动情于这次与我的久别重逢(其他的同学都是在北京工作的,虽然都忙,他们还是常有见面机会),我感到有什么从心头往上涌,眼眶湿了,喉咙哽咽,想说点什么,但说不出来。回到武汉以后我才写信给他,忆及我们当年的“宣誓”等等,说到我听见他那天哼起那首歌时的感受。

前几年我去上海,在周庆治家里聚会时,他由网上给我们发来了几张数码彩照,是他全家人刚从青海牧区回来,在那里照的。原来他是到那里“怀旧”去了。作为医务工作者他曾经长期在青海高原帐篷里和牧民生活在一起,为他们治病,和他们产生了非常深的感情。他有过常人难以想象的艰苦而传奇般的经历,后来他回北京,在科学院病毒研究所工作,那些牧民一直想念他。终于在他基本退休之后盛情邀他再回到草原上欢聚。

这都是我们几个热情的“宣誓人”的后话。

可是斯大林逝世后没有多久,广播里传来叫人难以置信的消息,苏联新的领导集团排在马林科夫之后的第二号人物贝利亚被宣布为反党阴谋家、帝国主义的特务。这是我们这些人第一次亲自见到我们心目中神圣的党的领导层里发生的突变事件。继承斯大林挑起全世界共产主义伟大事业大任的苏联领导班子成员依次为:马林柯夫、贝利亚、莫洛托夫、赫鲁晓夫、卡冈诺维奇。实际上我早就熟悉的名字只有莫洛托夫,他在第二次世界大战时期就是苏联外交部长,出席了好几次具有重大历史意义的国际会议。马林柯夫是在早两年联共十九次党代表大会上做政治报告(以前都是斯大林做的)的时候知名的,他在这个领导集团里最年轻,那时就有人说他是斯大林培养的接班人。其他三个人过去很少有印象,所以对莫洛托夫排在贝利亚后面还感到意外,这才知道后者原来是个更重要的领导人;才注意到他那秃顶的,好像戴着无框眼镜的,学者般的形象。这一下子突然成了“凶恶的敌人”,确实令人震惊!这个突然的颠倒使我第一次感觉到原在自己心中无限光明的事物后面有那么一点阴影透不过、挥不去。

学校里在这前后也发生了一件事:老团委书记许俊生调走了,后来风闻他犯了骄傲自大的错误,这在我心里也不无震动。对我们来说,在上中他一向直接代表着党的声音,已经习惯于对他言听计从。不过我记起他曾在一次工作总结时说了一句:“看来团委会是英明的”,那态度确实很洋洋自得。只听说过党是英明的,毛主席是英明的,这“英明的”三个字岂能随便安在你许俊生“为首的”的小小团委会头上?未免太狂妄!不过当时听了并没想到这一层上去。后来继任校团委书记的曾有唐宗琨,一个衣着邋遢、貌不惊人、说起话来涎水经常停在嘴角的人。最后又换了一个夏律修,这两个人性格各不相同,都不及许俊生那么有导师气质,但他们都比较平易近人些,夏律修还喜欢开开玩笑。从此堂堂上海中学团委会显得不那么“伟大英明”了。

2.告别上中

上中的最后一个学期似乎过得很快,春天过去夏天来了,我们要毕业了。

1952年,全国进行了大专院校的院系调整,我们1953年中学毕业的正好赶上第一次全国统考招生,政府还通过印发招生指南、广播电台上请著名科学家讲话等方式进行报考志愿的指导;学校也请了几位有威信的老师做报告。这些讲话和报告都是分别涉及各专业方面的,我由于自己的兴趣,特别注意到著名物理学家钱三强的讲话,还有贺仁麟老师针对学理科的报告。贺先生的报告有一句话给我印象很深,他说学理科的志在做科学研究,很艰深也很寂寞,要不怕艰深,还要耐得住寂寞,也许埋头辛苦一辈子也没有重大的结果,能够得到辉煌成就的是很少数。

我仔细看了招生指南,虽然林林总总眼花缭乱,我心里还是明确地选定了北京大学物理系。党组织找我谈话,说国家新建了几所国防工业院校,要招收政治条件好的学生,党组织有针对性地动员一些人(包括我)去报考。但我的兴趣太倾向于探究自然极终奥秘,其次是那时对发生了争论的政治经济学也产生了一些兴趣,但是我小时候曾经想“当工程师”那个愿望已经淡薄了,对工科兴趣不大。我想这和两年前报考军事干部学校那个事情不同,现在是和平时期了,学工、学理、学社会科学都是国家需要的,我深信自己最适合于做追根究底的研究,适合于学物理。最后我填的志愿是:第一志愿北京大学物理系;第二志愿北京大学哲学系,目的是学自然哲学;第三志愿人民大学政治经济学系;第四志愿北京航空学院(什么系我记不清了)。最后这个志愿是党组织建议的,如果前面三个志愿都不能录取,我也愿意学国防的航空工业。

我已记不清我们是在高考发榜之前还是发榜之后最后一次离开上中校园的,只记得是一个傍晚,班上大多数同学挤在校车上开出校门和吴家巷(上中路),有人情不自禁唱起歌,秦家骥还像跳新疆舞一样双手举在头顶上舞动。车过徐家汇的时候,天已经全黑了。我也记不清我们的离别会和聚餐是在开车离校前还是开车到市区进行的,只记得差不多晚上十点多以后包括我在内,有几个人到离人民广场和工人俱乐部不远的邱如陵家去过了夜。

考试也没有给我留下什么印象,连在哪里考的都记不得了,可见那时的高考不像现在被看成严峻的生死关头。我只记得是在家里等录取结果,报纸上发了榜,接着邮差从楼下后门口把录取通知书送来了。我如愿以偿,第一志愿考取了北大物理系。

我们普三丙班的同学除华侨生中的极少数以外,都考进了大学。在报考时我们大多数人都热烈向往人民的首都--北京,其次就是新中国工业化的前线--东北和西北地区。多数人的情绪是希望能远走高飞,看看祖国大好河山,就怕留在上海,觉得老在上海太没有劲了。后来在电影《护士日记》里看到的那个留恋上海、千方百计拖女朋友后腿的“落后分子”典型,在我们班上好像没有(虽然有少数人第一志愿选了上海,但也填了外地的志愿)。最后,进北京的有,北京大学:是勋刚(数学力学系)、邱如陵、樊启祥、胡伯威(物理系);清华大学:吴宗铎(建筑系)、宋文榜(电机系)、邱礼安、赵关旗(大约都是机械系);北京航空学院:邱善昌、唐宏霞、郑祺选;北京工业大学:姚康年、陈鸿钊;北京医学院:高鹏远、郭可謇、陆刚、姚飞强。此外,学校还保送了一批同学去苏联留学,不仅要本人政治上表现好,而且要家庭出身好。我们普三丙班被保送留苏的有于波、李汉广、季亚平,还有就是朱海琪(据后来朱海琪提醒我,还有一个罗黛莎,她是中间插班进来的干部子弟,是“学习困难户”之一,保送了,但后来没有通过基本测试)。于波是班上唯一的党员,他和李汉广都是革命干部子弟;朱海琪家庭是比较贫困的职员;季亚平的家庭我到现在还不大清楚,至少和地主资产阶级都不沾边,而且他们两个人各方面表现都很不错。他们去苏联前,先在北京俄语专科学校学习一年。所以我们这个班进京的共有二十位同学,除预备留苏的李汉广以外,其他都是一年级就进上中的老班底。

郑骅云、叶碧绿、董畹倩、胡运权分别去了东北辽、吉、黑三省;薛民献到西安航空学院,独当大西北。留在上海的只有秦家骥、王昀、宋寿祥(交通大学)、潘言瑛(同济大学)倪进方、杨映文(华东化工学院),还有庄元贞、滕永杰等少数几个到了南方。华侨同学和其他后来插班的同学也大都在南方。录取名单公布后,我们班上编了一本油印的“同学录”,列有每个同学所去的大学和攻读的专业以及原来的家庭地址,虽然我成了“右派分子”后断绝了和其他老同学的往来,但是我曾经把这本同学录珍藏了许多年,最后还是在“流放”迁徙中丢失了。

八十年代后期,王昀发起寻找本班老同学下落编制通讯录以后,也陆续找到了几个华侨同学的踪迹。他们大多数都在大陆继续求学,但一般没有考取比较名牌的大学,或者只考取专修科。毕业以后也大多数留在国内工作了许多年,直到七十年代末国门打开可以进出以后,他们陆续都走了。

王昀收到那时从香港来的华侨女同学甄素姚给他的一封长信,他给我看了。那时甄素姚是一个清秀文静的女孩,和她一起来的有一个叫黄宛梅,好像还有一个苏育桂也是香港来的。甄的信里说她从同济大学民用建筑专科毕业后,分配在轻工业部广州轻工业设计院工作了二十几年,1978年底去了香港,1980年移民去到美国,一直住在旧金山附近。想起上中的老同学她说:“当年与你们这班老同学一起学习、生活的日子,多么的开心和亲切啊!我们虽然是插班生,你们这些老同学当时对我们都很热情和照顾,使我们感到温暖和愉快。因为你们都是高素质的学生,不但成绩优异,而且品德高尚,……”他特别提到:“朱海琪是我多年来一直想找到的好同学,她帮助我很大……”。她还说她很想知道我这个“当时的支部书记”的情况。“我听闻他反右时成了“右派分子”,我当时很想不通,我觉得他是忠心耿耿的一个老实人。想他一定受了很多苦,不知现在可好?请来信时顺告知”。

更早具体得知去处的,有印尼来的姐弟二人:洪梅花和洪贵仁。当时印尼来的的华侨同学特别多,在我们班上的还有俞秀琼、俞秀媛姐妹,别的班级也有不少。这些人来了以后,学校、团组织和同学们都热情善待他们,所以正如甄素姚说的,他们在这里心情都很愉快。春夏天下午课后或晚饭以后的傍晚,可以看见他们成群地坐在校园草地上弹夏威夷吉他。后来洪贵仁在上中得了个“华侨总统”的美名,这好像是必然的。他们刚来的时候,我们班上组织了一次迎新联欢晚会,有准备的节目,还跳交谊舞。这些华侨同学表现得热情大方,我倒觉得我们这些“老同学”有点相形见绌,显得很拘束,于是我推开桌子带头跳起秧歌舞来,因为他们很有兴趣看看和试试国内的秧歌舞。气氛一下推向了高潮,一个瘦高个子长头发、看来比我们一般同学大两三岁的男侨生站出来,用又尖又沙哑的声音说:“小弟今天特别高兴,我来给大家变一个把戏”。这个声音和用词在我们听起来都很逗趣,“小弟”本是“旧社会”人际场上对自己的一种谦称,有点江湖味道,解放以后听不到了。所以邱善昌当晚回到西斋宿舍就反复学起他那腔调说这句话,引得许多人笑个不止。他对社会政治活动也表现得很积极,引起校党、团组织的注意,嘱咐我们团支部要注意培养他。大约不到一年,支部就吸收他入了团,上海中学成立了“华侨学生联谊会”,洪贵仁当上了头头,所以昵称其为“华侨总统”。后来得知,他这个“最进步”的上中华侨学生,大学刚毕业就头一个远走高飞回印尼了,好像是回去继承了家产。他姐姐洪梅花是个热情热闹、大大咧咧没心没肺的人,脑子好像不是很灵光,来上中以后学习老跟不上,特别需要老同学帮助。她的学习方法只有死记硬背,最典型的是考地理课以前复习到海河流域灾害频仍,因为大清、桑乾、子牙等几条河流汇入海河出海,使得出口常常“宣泄不畅”,引起泛滥。本来“陆陆人骥”先生讲得很生动的,应该记得住。可是听他们女生说,复习的时候洪梅花捧着书像念经似的:“宣泄不畅、宣泄不畅、宣泄不畅……”念许多遍,只知道死背,不解其意。平时看起来十足像个“资产阶级小姐”,政治上看着也是糊里糊涂。但是大学毕业后他弟弟走了,她倒是老老实实一直留在国内,到“改革开放”以后才去了香港,不知道为什么没有回印尼。

后来我曾经听说洪贵仁在印尼成了大“贵人”,说是苏哈托总统的高级经济顾问,这个消息直到现在不知道确否。不过确切得知他是印尼“维查雅集团”的董事长,在印尼经济界以至政界有不小的影响,共青团员当国外大资本家也许是他首开先河。八十年代他曾回国在北京住在长城饭店,还在那里宴请了在京的上中同班同学。

后来也是从王昀编制同学通讯录的时候保留的一封信里提醒了我,大学毕业以后,我们这个班没有一个人工作分配在上海,直到老之将至才有人陆续调到上海,后来则陆续有人退休前后在上海安置了住处,现在已有十四人,倒也可算蔚成气候了。

(待续)

来源:《青春·北大》