南山小学

第一年开春,我和阿波就去上学了。南山是重庆南岸山区最临江的一条岭子。黄桷垭就在这条岭子东麓,从黄桷垭小镇走南山北坡下到江边要走个把小时。而从消防队旁边下南坡走不需五分钟就是这条岭子的南麓了,到了上面提到的那条公路。往西走,左边是一带山中谷地和坪坝,多为水田,间有农舍。右边是南山脚下的坡地。大约摸走两里多路,路边北坡就是我们要进的南山小学。在这半路,坡上有一群引人注目的楼房,我脑子里依稀还记得人家说过:“这是邮政局的宿舍”。但我一直怕记不准,初稿里没有敢写。最近才从一位巧遇的师妹那里得到了印证,于是我判断这个“邮政局”不是一般级别的,很可能是中央级的。虽然历来中国的邮政部门待遇优厚是出名的,但是在那战乱期间在风景优美的南山拥有一片楼房“小区”(即便我的印象中它们不是洋房别墅而只是晚上有电灯的“筒子楼”)做职工宿舍,那必定是“中央机关”了。

这时阿波还没有正式的名字,他在上海上进过幼稚园用的名字是波波。现在要取一个正式的学名。因为我叫伯威,按照伯、仲、叔、季的排序典故,妈妈建议,阿波的名字就叫仲威吧,于是就这样定了。第一次去上学是由家里的一位男佣人送我们去的,他好像姓吴,名字现在记不得了。年纪还很轻,二十多岁(不久以后换了一个,年龄大些,姓皮,大家叫他“老皮”,一直做到我们离开重庆),光头长颈,当然是本地人,主要在我们家里干挑水等力气活。那一路上我们兴高采烈,不记得为什么快要到学校时,在说笑中我们兄弟俩追着他转,打闹起来了。这时他朝着学校的方向扯起喉咙大声喊:“先生(过去不管是大学、中学、小学,凡是老师都叫‘先生’),快来看噢!胡伯威、胡仲威迁翻儿(重庆话顽皮的意思)打人”。他这句喊冤告状的话及其十足的重庆话的声调韵味我都一字不差地记到今天。这话显然有威吓的暗示:“嘿嘿!你们从今天起上学了,有‘先生’管了,看你们还调皮?”

南山小学还有点规模。一进门是一条宽宽的铺着石板阶梯的林荫道。进去不远,左手有一座礼堂,然后一个台阶、一个台阶地(因为是上坡)排列着一些平房,那是各年级的教室和教员的办公室。中间有一块较大的平地做操场,操场北边有一根旗杆、一个台子,是校长和主任对学生讲话的地方。学校的后面也就是坡的上面有后门和篱笆围墙,出后门有一条小路,就是前面已经说到过的,与公路平行,在山坡高处直接通到杨家花园门口的那条小路。小时候的确对自己周围情况了解得太不深入,我在那里读了一年半(后来转广益中学附小)就从来不知道南山小学还有住读生和学生宿舍。前两年台湾的国民党主席连战来大陆做轰动一时的“两岸破冰之旅”,我在报纸上看到一篇题为《追寻大陆成长岁月》的报道。其中说连战八岁时随父母到重庆,就读于“多为国民党中上层军官和富裕家庭子弟”读书的南山小学,并说他在这里的两年是住读的。

仲威是初进小学,从一年级读起。我从北碚小磨滩开始上学,后来是昆明车家壁月秀小学、乾头村南箐小学都是乱七八糟插班,学期没有完又走人,我记得总是读一年级。大概在南山小学一步就跳到二年级下,在那里读了三个学期。

抗日战争到中期,西南后方的经济生活日趋闭锁,许多东西只能在当地制造,质地显然不能与沿海制造的相比。例如晚上停电时用的蜡烛,白蜡的就很珍贵,大多是土黄色软质的(据说原料中有牛油)。男孩子喜欢用橡筋圈打仗(把纸卷成小圆棍折成人字形做“子弹”),那时的橡筋圈多半是土红色无光泽的,那就是本地制的。比较少见的褐色有光泽的,弹性好,又结实,那是外来的。重庆人把经济发达地区进来的东西都称为“广”的,相对于本地“土”的。

那时候普遍用的纸张也和我四岁时第一次在重庆见到的纸张大不相同了。学校写字本子的纸颜色很黄,质地粗,大概是掺进了稻草的。我记得我们家订的《大公报》以及爸爸给我买的一本叶绍钧的童话集《稻草人》,还有家里看到的一本张恨水的小说《八十一梦》等书,都是用差不多这样的土纸印的。我们用的课本则用的是很粗糙色泽发乌的“还魂纸”,就是用捣碎的旧纸重新做的。在那上面常可看到以前的各色旧纸的痕迹,甚至可以看见七歪八倒的旧纸碎片上原先铅印的字迹。

那时我开始对文房四宝有了兴趣,其中除了纸不好以外,笔、墨、砚这类东西品位档次大有高低精粗之别。例如笔,一般我们小学生用的羊毫、狼毫(分别用来写大字、小字)都是很普通的细竹管随便刻上几个字,用掏薄了内壁的细竹管做笔套。讲究一些的是铜笔套,其中也大有精粗之分。家里和文具店里可以看到一些精品,那就大有讲究了。笔管有紫竹的还有象牙的,上面雕刻的精细字画本身就是艺术作品。墨,小学生普通用的很简单,大约三寸长的圆柱、椭圆柱或扁方柱。压印的几个字标明品牌,有“松滋侯”、“金不换”、“五百斤油”等,劣质的嗅着有墨臭。讲究的很逗人爱,首先是加了香料,磨墨时就有清香袭来。墨质、造型、着色品类纷呈。大的、小的、扁方柱的、圆柱的、六角柱的;雕龙画凤的、蓝粉底上描金粉的……陈在文具店橱窗里很有看头。砚,小学生普通用的是三寸见方的砚瓦,中间是圆的墨池,上覆一方瓦盖,也作舔笔用。更方便的是用铜的墨盒,有黄铜的也有白铜(铜锡合金)的,内盛饱浸墨汁的丝绵,可以用一段时间,免去每次磨墨的麻烦。要紧的是铜盖子要盖得严实,放在书包里不漏墨汁。形状也有方的、圆的、椭圆的,铜盖面上不是雕字就是雕画,内侧也衬着一块薄瓦片用以舔笔。至于各种各样的讲究砚台也都做成五花八门的艺术品,妈妈就有一个雕刻精致的大砚台,装在紫檀木盒里。总之那时我开始领略了文房四宝之为“宝”,也体验了中国代代传统文化人对自己须臾不离的用物的美和雅的热心追求。现在当我正在用电脑作文抒发怀旧之情的时候,不忍想到这些东西竟那么快的就像秦俑、楚编钟那样悄然进了博物馆,而我们的后代恐怕将基本上与之无缘了。但另一方面我心里也有点幸灾乐祸“偷着乐”,因为前面已经说过我的一笔字一辈子就是一塌糊涂,拿不出手,现在不兴写字了,用起电脑来打字,我能够和大家一律平等了。

人家都说我是个“做学问的”,那么现在写到学童时期回忆的时候总该讲讲在学校上课的情形吧。从一年级到四年级(那时候叫“初小”)我先后进过五所学校,写到每一个学校时我都曾搜肠刮肚使劲去“检索”课堂往事的痕迹,怪就怪在一点也检索不出什么来。在南山小学我就只记得美术课和劳作课。美术课实际上只是图画,先生在黑板上画一样东西,我们就在“拍纸簿”上依样画葫芦。所谓拍纸簿就是用没有印上任何格子的一叠白纸在上方粘合,便于撕下来用的本子,纸质当然也不怎么好,相比之下我看到冯叔叔画图用从上海带来的专门的铅画纸,真是羡慕极了。从那时起我曾经有几年对画画颇感兴趣,大人们对我的“作品”还有所夸奖,但我没有进一步认真去学过,浅尝辄止以至逐年退化了。劳作课顾名思义是培养动手能力的,可以有很多很多做法,但我们低年级那时主要只是折纸、蜡光纸剪贴。折纸我早就跟妈妈学会了。蜡光纸就是一面有各种颜色而且很光亮的纸,用不同颜色的蜡光纸剪出各种形状的小片,在拍纸簿上拚贴出各种彩色图画。在对什么事都充满新鲜感的童稚眼睛里,就那些色彩多样的蜡光纸也足够引人入胜。有白的、黑的、大红粉红的、草绿墨绿的、鹅黄嫩黄的、深蓝浅蓝的、紫的、棕色的,还有我一时买不到,花了不少时间去寻觅过的金色的、银底红花的。我特别羡慕高年级生的劳作课上用粘土雕塑人像,还用阴干了的粘土块雕刻出各种园林景物,我自己也用黄泥巴(拿不到他们那种粘土)来“创作”过,得意杰作是汽车、坦克车和大炮,干了之后我还用毛笔蘸墨把它们涂成黑色。

学校里中午休息的时间不长,回家怕耽误时间,特别是遇到下雨天,就由家里佣人给我们送饭,在教室里吃。为此特别买了一个有拎把的,形如沙锅的搪瓷桶,外面做了一个棉套子保温。为简单起见,送来的不是平时的饭菜而是和着几样荤、素菜煮的面条或稠而软的泡饭。这都是终日忙碌的上海普通老百姓常用的方便午餐,前者叫“烂糊面”;后者叫“咸泡饭”,所以一定是婶婶这样安排的。味道很好又吃得块,吃完了还有时间可以玩。

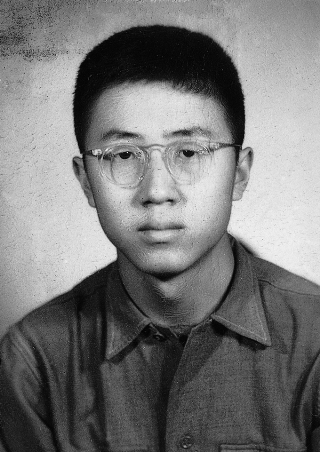

因为在南山小学只呆了三个学期,所以绝大部分同学都早就从我的印象中消失了。只有两位漂亮女同学的名字还一直记得,她们的形象至今还在脑子里隐约闪烁。去年出版的初稿里我略去了。可是阳历岁末的时候遇到一件“无巧不成书”的事,叫我再不能不提了。我的上海中学老同学吴宗铎看了我的书,从北京打来电话谈了许多感慨,并说到小时候他家里抗战时期许多经历和我类似。更意外的是第二天晚饭后又接到他的电话,说他再往下看的时候又有一个更惊奇的发现,原来他的太太沈芝珍和我竟是更早的校友,重庆南山小学的,只不过她比我低一个年级。接着就把电话交到我这位新发现的“师妹”手上。南山的事比上中的事更久远,提起来更有梦幻色彩,令我们兴奋不已。其中她说起比她们高的我们这一年级她只知道两个人,而且都是后来知道的。一个是现在的国民党名誉主席连战(他和我同班吗?这我完全不记得了);还有一个是女同学,一说到她的名字我心里咯噔一跳,怎么恰恰就是她?就是我在那里仅仅记得名字的两个漂亮小姑娘中印象最深的那个,她叫董保智。那时老师在一堂课开讲前常要“点名”,叫到谁的名字时一般是应:“到”;而在体育课或童子军课上要像当兵的那样大声应:“有!”,同时还要立正。我记得可能是第一学期开始不久一次点名时老师叫到:“董保智”,最前排当中位子上一个女生应:“到”的时候我的视线应声扫去,只觉眼前一亮。叫我六十几年后具体描写出来是不可能的,只记得那时觉得这小姑娘的面孔、衣着和仪态实在是好看,在班上女同学中应该是数第一的。两年前在昆明的时候我还宣称:“我要当老鼠(处)男”,现在长大了两岁,人就起了点变化,见了漂亮女同学竟有了点莫名其妙的“感觉”。有一段时间我“幻想”起来了:要是我穿上婶婶她们给我从上海带来的那套蓝色小西装,系上那条闪亮的紫色领带,和她配成一对,同进同出,该会何等的叫人赞美羡慕!还有些什么我记不起来了,当然类似的“幻想”有过不止一次。

还有一个叫徐德清,记得这个名字除了因为长得好看,还因为“德清”这两个字正好和我家祖籍“德清”一字不差。比之坐在第一排的董,她个头高佻。在那个年龄段,只要大几个月个头就见长,所以她应该比董大一些,我觉得也比我大一些。她皮肤白莹莹的、眼睛亮晶晶的。我记得她上身是穿一件清清爽爽的阴丹士林布中式侧襟短衫,衬托出她略为细瘦的婀娜体态。所以她的形象特色拿后来我在小说里学到的话概括起来叫做“出落得水灵灵的”。她的话比较多,我觉得她说话的重庆腔比较地道,所以推想她可能是本地人。她名字里有一个“清”字,常呼唤她的几个同学把这个“清”喊成“qier”所以我推想她们也是本地人。因为重庆人说话里面后缀音多,在有些字后面把原来的母音换成“儿”,所以“清”就叫成“qier”了。

不过主要是董,她是在我幼小的心里第一个产生了“感觉”的小姑娘。虽然除了心的感觉以外,记得和她什么交往也没有过,但是那么幽深久远暗地藏在心里,至今还记得名字和她那时大略的样子(后来证明我的记性没有走样),这应该算是平生一段缘分。

怪就怪在远去六十几年已经沉淀到记忆深处一个打不开的角落去的那个人,突然一下子奇迹般的又冒出来了。沈芝珍之所以在高一个年级的同学里唯独知道她,原来她就是南山学校(其实除了南山小学还有南山中学,因为我后来转了学,在那里时间比她们短得多,我都不清楚那里一些事)校长的外甥女。她父亲是大学教授,母亲、二舅和姨妈也是南山中学的教员,而且连战的母亲和她舅舅是早先在北京大学神学院的同学。抗战期间来到重庆以后也在南山中学任教。沈芝珍和几个南山同学一直有联系,最近正在寻找更多的人想搞“同学会”,刚联系到董保智不多时,凑巧就看到我的书,发现了我。这次电话以后就接连给我从网上传了些材料来,包括同学照片、很不完全的一个名单、回忆起来的南山小学的平面图(她和吴宗铎是清华大学建筑系的同学,所以平面图画得很漂亮)等等。不多时就帮我联系上了董保智,她现在住在徐州,于是我们也在网上通信,她看了我信里写的一些回忆很感动,但她说那时候班上的同学她一个也不记得了。她小时候的一些照片早就“丢了”,找来找去传给我几张解放后年轻时代的,果然还和我隐约记得的小时候样子差不离。她还寄给我几张庆祝她“七十大寿”时儿女为她录制的歌舞专辑、旅游专辑(光碟)。展示了她从小以来的能歌善舞,至今还饶有余韵。我们重新相识也引起她写回忆录的兴致,陆续写了四篇传给我。中学时期还有人劝她“去考电影明星”,后来她父母不同意。其实她一生也是命多乖蹇,小时两次大病都是从鬼门关逃回来的;考入南开中学却因病后身体不好只能在就近的南山中学读一年;她在南山小学、中学都有考第一名的纪录,转入南开也是成绩优异,进大学的时候却因为说不清的原因选派留苏最后告吹;国内录取的学校和专业也不合自己愿望;文化大革命的时候她改名“董力”,她说这是“努力学习毛泽东思想的意思”,我想“保智”有什么不好?想来想去我悟到了,她毕竟比我英明。既然“努力学习毛泽东思想”了,就应该懂得“知识越多越反动”,怎么还敢“保智”,应该赶紧“灭智”才对;最后一劫是她的老伴在十年前去世了。不过看了她的光碟,看了她的文字,我相信七十多岁的她,内心十分的纯真,十分的年轻。

我成了“小打手”?

上学不几天我们就发现,往返学校最好不走下面的公路而走上面的小路,不光近便一些,而且路边鸟语花香,景致也好。我和仲威一般早上一同去上学,但下午回家往往不是等齐了一同走,而是各走各的。事情不记得是怎么引起的,我惹上了一帮对头。几个男孩子有的比我大,有的和我差不多。大概就是住在杨家花园附近,还有杨家花园里面的。不知道他们看我哪点不顺眼,也许是新来的看着眼生好奇,忍不住要给我来一点下马威。我从来不“疯”不“野”,更不会张牙舞爪,但也天性不甘忍气吞声。开始的时候他们不知说些什么,反正是七嘴八舌奚落挑衅,先我只不理睬。后来有一次他们干脆凑上来挨碰推搡。我的火气就冲上来了,撒开手和他们拳脚并用大干了一场。我不见得比他们哪个力气大、本事大,但可能因为我那次爆发得很迅猛,使他们猝不及防,所以他们虽然人多,却一点没有占到我的便宜。我则“见好就收”,趁他们还没有回过神来的时候,一溜烟逃回了家。这以后他们见到我的时候就说:“小打手(这个“手”字他们说成“sher”)来了”。有一次他们纠集了更多的人拥到我家院子门口气势汹汹不断叫嚷:“小打手儿出来!”看见这个阵势我当然不敢出去吃眼前亏。后来是惊动了屋里的祖父,走出来朝他们吼了一顿,叫家里男佣人把院门关上。这些小龟儿子们还捶了一通门,才骂骂咧咧的散去了。后来也许是玩够了,从此相安无事。

南山上的抗战气氛

住在黄桷垭的初期,日本人还在轰炸重庆.。听说在我们此次到重庆之前不久发生过一次惨绝人寰的“大隧道惨案”。大隧道在重庆市区,即长江和嘉陵江夹持的半岛形地区。也许原来的用途不是防空洞(不然为什么叫“隧道”呢?我这样想)但在空袭时成了最大的防空洞。在一次比较大的空袭中,大隧道里躲了太多的人。警报很长时间没有解除,隧道内新鲜空气愈来愈少,里面的人憋得实在无法忍受了,拼命想往外逃,一时秩序大乱。洞门口的军警不查实情,照例在解除警报前禁止出洞。因为阻挡不住人潮,竟然干脆用土石把洞口封住了。等到警报解除以后挖开洞口时,整个洞里的人都窒息死了。后来光是用卡车运尸体就运了好几天。

我们初到的时候,世界战局有了转折,但中国战场还处在严峻时期。虽然黄桷垭在与市区隔江的郊外山上,但可能因为住了些重要人物(仅仅在我和仲威的同班同学里就有雷震的儿子、汤恩伯的儿子等,他们都有家在那里,更不用说还有蒋介石本人),当然在防空上不能掉以轻心。杨家花园后面就有一个防空洞,很简陋,样子和矿坑差不多,洞内有圆木支架,洞道两旁一尺多高处还横支着圆木,让躲在里面的人(至少一部分)可以坐着。我大概只躲过一两回。警报信号的方式除了鸣汽笛以外,在山上竖起一根高高的柱子。预行警报(在防空部队获知日本飞机快要或可能来袭时)柱子上升起一个红球;空袭警报(已经肯定有飞机来袭)升起两个红球;紧急警报(敌机已临近)两个红球都落下来;解除警报(空袭结束,或空袭未成事实)则升起一个蓝色的圆筒状灯笼。

战事还在发展,在学校里,在社会上时时都感觉得到官方的以抗战爱国为主题的教育动员民众的一些作为。南山小学每天早晨上课前在操场列队升国旗,吹起军号全体合唱:

看国旗,在天空,飘飘荡荡趁长风。

颜色丽,气度宏,青天白日满地红。

扬国威,壮军容,飞翻南北与西东。

为我中华民族争光荣。

迎胜利,烈烈轰轰,奋刀跃马捣黄龙。

扶文化,兴农工,建国还需赫赫功。

更进与万国相和同。

那时官方推行的歌或多或少有些文绉绉的,“三民主义”国歌就不用说了,一大半听不懂,只会跟着念经。这首升旗歌还算好的,但也不完全明白。例如最后三个字,我们小学生就不大懂。记得站在我边上有一个调皮的同学就故意把“相和同”唱成“像个筒筒”。

每星期一早晨有“纪念周”,校长或主任讲话,其中也常有抗战教育。有一次大概是得到什么紧张的消息,穿着长衫的有点胖的主任在操场台上激昂慷慨大声疾呼:“同学们用不着怕,就是日本人来了还有我这只老母鸡保护你们这群小鸡”。这个学校的许多先生我都忘了,还记得这位主任就是因为记得他是“老母鸡”。有一段时间局势的确紧张,那时候在家里还听见大人们议论往西安逃难,或者往西康逃难。但是后来不知怎么又平息了。

那时在电影院里看电影也不同平日。每一次电影正式开映前,伴随着三民主义国歌,全场都要起立。国歌声中,银幕上首先飘扬起“青天白日满地红”的国旗,然后是国父孙中山的遗像,再后是戴眼镜飘洒着银须的林主席(作为名誉国家首脑而当时已不管事的元老林森),最后是剃光头穿军装手拄指挥刀、相貌英武的蒋中正委员长。不多久以后听到了林森去世的消息,蒋中正亲自就任国民政府主席,放电影前奏国歌的时候就没有了林主席的像。

那时还传说着一个小故事,说林森在已经不行的时候,蒋介石到病榻前恭问他还有什么事情要交待。林森想了半天,说只有一件事情放心不下,就是他的儿子几天前丢失了一双皮鞋还没有找到。老蒋听了说:“这还了得!”马上郑重其事大张旗鼓地布置卫队人员立即搜索查找,暗地却叫人到街上去买了一双新皮鞋,拿到林森病榻前给他看,说找到了。林森这才死而瞑目。这故事也是小叔叔回家来吹得有声有色,是真是假不得而知。意思当然就是说这位傀儡主席已经是老迈昏庸。而蒋介石作为真正大权独揽的首脑,很善于在长者面前故作谦卑恭敬模样,显示自己的风度,也显示了自己的机智干练。但是几年前我看了一个讲述大革命时期政治风云的电视连续剧,那里面作为国民党右派代表的林森却表现得老奸巨猾,城府很深。如果是真的,我就得完全改正小时候对他的印象了。

山镇家居

国难时期,胡家三代十几口人分别从上海、南京流落到原本落后的四川。那时并不知道何年何日才能回到锦绣江南繁华上海,成年人心里难免惆怅,主要是他们那些“老上海”(只有妈妈、我和田田此前还没有在上海长住过,和他们的感觉有点不大一样)经常在唠叨埋怨。黄桷垭虽然有点像是战时的小江南了,但物资毕竟还是匮乏,东西价钱贵,品质粗糙,出门路难走,四川话难听(我倒还没有这个感觉,比如我直到现在还觉得地道的重庆腔听着特别过瘾),四川人态度生硬。这些抱怨常常还是以说笑话的方式表达出来的。

例如婶婶到红十字医院生孩子(她到重庆第二年又生了一个女儿取名“庆庆”,因为是在重庆生的)回来就抱怨医院里四川人的服务态度太差。说她有一次有事唤护士(那时叫“看护”),唤了好久才有人回应一声:“dou来!”(重庆话“就来”,而且是拖长音)。又等了一阵子才见人来,但还不是整个身子进来,只是把头伸到病房门口望望有什么事情。偏偏上海话“头”的发音也是“dou”,所以婶婶说叫了半天答应个“dou来”,果然人不来,只是“头”来。婶婶讲这个故事把四川人连带四川话都奚落了一番,引得一家人哄堂大笑。

他们常常挂在嘴边的一句话就是:“哪一年又可以到霞飞路(今上海淮海路)上吃月饼?!”他们原先住在大沽路,走到霞飞路很近。

不过统而言之,那时一家人的日子还是比较安逸快活的。我的父辈们都还年轻,超过35岁的就是爸爸一个人,他们乐观风趣,相处得也很和睦。除了家务、待客、附近小游、聊天以外,下午常常有一桌麻将。麻将保存在祖母房间里,一个长方形的紫檀木盒子,严密的插盖上有用小篆雕刻描绿的“方城之戏”四个大字。麻将正面是象牙的,背面是很精致坚硬的褐色竹子,嵌合在一起。体积比眼下(世纪之交)又盛行起来的塑料麻将小巧得多。还有一套筹码,形如铜币(铜板),是赛珞璐(实际上是一种质量很好的塑料,那时还没有“塑料”之称)做的。有大红的、粉红的、绿的、黄的,可以随意指定它们代表不同的币值。麻将桌就是楼下我爸爸妈妈卧室里的方桌,铺上毯子桌布就可以搓起来了。一般来说中心人物是“老太太”,我在家的时候有时也在边上看。所以怎样做牌、吃牌、碰牌、开杠,怎样和,怎样算翻我也都大略懂得一些了,尽管我终身没有上过牌桌。四圈打完之后大约是下午四点左右,大家肚子也有些饿了,于是把筹码一结算,赢家收了钱就叫女佣人到门口附近买点心。有时是面条、馄饨、烧饼,还有一样大家都喜欢的是走进正街之前有一家山东人开的大饼店的葱油大饼,擀成一层一层的,夹着猪油细丁和葱花,直径一尺有余。上海人把这种山东人做的大块饼子叫“羌饼”,把那种贴在炉膛里烘出来的并不怎么“大”的甜、咸烧饼反而叫“大饼”。还有就是正街上“ABC”西餐馆下午刚出炉的圆面包。

那时就听说重庆是个“火炉”,我们在山上,夏天一般还不算是特别热,但是和昆明比起来热得多了。我们花园里树不多,除了前面说过当中一棵铁树,楼房东南边有一棵高大的本土梧桐树,夏天中午前后常常听到那上面有知了不停的叫,叫得人昏昏欲睡。我和仲威都穿了浅绿色夏布(一种麻织的布)做的短裤脚背带裤,婶婶、大姑姑和小姑姑穿起用上海带来的香云纱做的旗袍,我到现在还没有认真从物理上考究过为什么香云纱穿起来会凉快。那种东西好像织得很密致,又仿佛上了一层什么涂料的,应该不太透气。它的外面是黑色的,内面是浅褐色的,似乎又容易吸收太阳热送入体内,可是不知道为什么都说穿着就是凉快。天气最热的时候苹苹身上还长过包,甚至流脓。上海人叫“热疖头”,那时身上长疖子长疮就涂一种像牙膏一样装在小锡管子里的磺胺类药物“消治龙药膏”。

晚上一家人在花园里乘凉,除了谈天,爸爸还教我认识了北斗星、北极星和银河、牛郎星、织女星。小叔叔要是在的话,最喜欢讲故事,他的故事讲起来有声有色活龙活现。有的据他说“都是真事”,其中就包括一个“鬼故事”。这是我一生听到的鬼故事里最叫人“寒毛凛凛”的一个。他也先打招呼说:“咯只故事嘀嘀呱呱是真事体噢!”故事是这样的:乡下地方有一个很小的小学,四周围都是田和荒地坟堆,孤零零见不到一所别的房子。到晚上只有两个教员住在学校里,一个是国语先生,一个是图画先生。国语先生是个老实头,做事特别巴结顶真,常常到深更半夜还点盏油灯扒在书桌上备课批改作业。图画先生喜欢玩,他很“触气”国语先生那样迂腐,弄得没有人陪他吃酒、着棋、谈山海经。有一次他想出个恶作剧想要吓吓那位老夫子,叫他以后不敢晚上一个人独坐了。于是找一张硬的图画纸,用水彩画了一个特别阴森可怖的鬼脸假面具(别忘了他有图画天才)。夜深了,国语先生照常还在批改作文,恶作剧者戴上假面具轻手轻脚走进去,突然出现在国语先生书桌前。他倒料想不到国语先生抬头看见眼前情形的时候竟会恐怖到那么个程度,面孔铁青,浑身抖着直往椅子下摊。他想:“这书呆子也太吓得过分了,突然惊一下过后难道就看不出这不过是个鬼脸壳?”于是赶紧把面具摘下来说:“不要怕,不要怕,是我啊。”你猜国语先生怎么样?他抖得更厉害了,说:“我我我我我怕的哪里是你,怕的是一模一样跟在你背后的那个。”图画先生一听这句话马上倒地,“翘辫子”了!以后许多年当我深夜独处,周围丁点儿人气都没有的时候,不想则罢,想到小叔叔那个故事汗毛就会“嗤”地竖起来。另一个晚上他还讲了一个在赣西集训的时候“亲眼看见的”和蒋经国有关的鬼故事。我后面讲到蒋经国在上海的时候再来说。

有时突然一阵乌云上来了,接着闪电、打雷、下大雨。山里的夜雷雨来势凶猛,雷声震天,大风送着瓢泼大雨,打击着楼上楼下的窗子,乒乒乓乓地响。于是紧急动员关窗,我才明白为什么那里每扇窗子外面都要加木头的百叶窗。

记不清是哪一年出现了一次大热天。前两天就听说报纸上登出了预告,说是有一个“热气圈”这两天就要来到四川,它来的时候气温会上升到120度(那时讲的是华氏度数,华氏120度就将近摄氏50度了),传说要热死人。虽然对这个消息半信半疑,但是大家还是紧张。我们家里作了种种准备,首先是把地下室打扫得干干净净,真的热起来全家人就躲到地下室去避暑。水缸里都打满了水,还准备了凉粉凉面、人丹十滴水。第二天的确是很热,但是并没有到那么可怕的程度,后来听说实际上达到108度,如果真的是这样,恰好与九十年代末重庆出现过的极端最高温度(42°C)一样。那个时候做出那次温度预报可以说很了不起,当然120度的说法太有点“天方夜谭”了。所以我又想,当时中国气象台凭自己的天气图做准确的温度预报而且报出极端情况是不大可能的,就是现在也不容易。但是如果在大气“上游”的北非一带前些时出现了极端高温,由此推测我们这里过些时也会出现异常高温倒也可以说事出有因。非洲沙漠地区的气温可以达到50°C(120°F),也许那时候根据国外报导是出现了这种情况,但如果由此把这个温度也原封不动搬到我国就太弱智了。气象上也从来没有“热气圈”一说,如果是外行的翻译会不会是把热带气旋(tropical cyclone)或热带环流(tropical circulation)译成了“热气圈”?但是这两种热带系统不大可能直接影响我国西南地区。即使在我国东部,伴随热带天气系统入侵而来的主要应该是大雨、暴雨,而不是极端高温。对过去久远而没有搞清的事情做一些不能完全肯定的推测,似乎明白一些,但又似乎不可能完全揭开它的神秘面纱,让它总留下一点悬念也是很有意思的。

我还想起那时候夏天在重庆用的蚊烟香(上海人叫“蚊虫香”),也许现在的年轻人都没有见过。就像香烟一样,是用薄纸裹着一种什么屑末,裹成一条,但比香烟粗得多,截面是扁的,大概两公分宽,却有两尺多长,像条白蛇。显然这是一种“土蚊香”,我是先见到和用过这种蚊烟香,后来到上海才见到过基本上和现在一样的压塑成螺圈的蚊香。不知道那种纸包的蚊烟香是我们中国人传统的蚊香还是战争年代临时的代用品。

过江进城玩

家里离市区实在太远,要下山、摆渡过江,到了那边虽然算不上是再上山,但也还是要爬上很高的坡岸。所以除了爸爸和两个叔叔必得每天过江外,其余的人进城的次数并不多。其中印象比较深的,一次是去两路口参观“工矿展览会”。现在想起来那次一家人之所以兴师动众专门为这个展览会走一遭,不仅是因为那个时代这样的事情还属稀奇,还可能因为爸爸当时是大达轮船公司下属大达矿石厂的襄理(副经理)。举办这样的展览会除了实业界以外还有政府的支持,因为当时提的中心口号是“抗战建国”。展览会上见到的东西拿现在的眼光看实在平淡无奇,但在当时中国的大工矿业还是稀罕的,看到那些展物、那些模型,特别是电力操动的工矿模型(里面有像玩具火车一样在轨道上自动运行的矿车和其他车辆模型)很给了我一番惊喜,留下了深刻印象。

还有一次是去看话剧“家”、“春”、“秋”。战前上海是中国唯一的电影制片基地,抗战时期一部分电影演员留在上海,有些流到香港,但也有一批到了重庆。在重庆拍电影当然不成,所以组织起话剧演出。当时应该是巴金的《激流三部曲》全部出完不久的时候,就编成话剧在重庆上演了。演员们都有功底,演得也认真。巴金小说里封建大家庭的悲剧被演绎得震颤心弦,催人泪下。那次我们全家又在市区旅馆里住了两天,大人们谈论叹嘘,久久沉浸在剧情里。我记得我看的时候也激动,看到那些老的“坏人”欺负年轻的“好人”时我也紧张、悲愤。但我可能理解得不深,里面情节大都忘了,一直记着的只有一个丫头在舞台后面做出来的闪电雷鸣中去跳井的一幕。

还记得有一次,不知道为什么是爸爸公司里一个职员带我一个人去“大众电影院”看一部叫“万世师表”的苏联影片,后来听说是一部很不错的片子,但当时大概我不大理解内容,看着很气闷,只记得那里面人多半穿黑衣服(也许因为是黑白片)。特别是看到一半我肚子疼了,那人只好领我出去。想必那个电影院没有厕所,但是门前正好有一大片日本人轰炸留下的废墟,我就在破砖瓦堆后面蹲下来拉肚子,那时天阴,下着毛毛雨,很是狼狈。

(待续)

来源:《青春·北大》