学校里的小小风波

第二学期我们班换了一位级任先生,是个女的,叫王瑾。她有一张略显丰满的圆脸庞,但看上去很漂亮、妩媚,现在回想起来她的身材也是苗条而丰腴的。要加重这一点就是因为她曾为此惹出些事来。她在我们班主要教英文,记不清附带还教一节什么课。她无论上课或者作为级任老师对学生的管理训导工作都是很认真的,只是听到有同学说,曾经看见一家照相馆橱窗里展出了她的一张彩色放大照片。

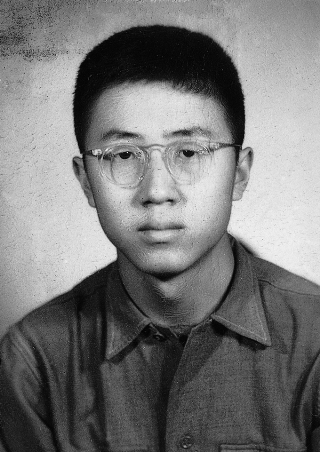

有一天早晨刚去到学校就听到一片吵吵嚷嚷,出了什么事了?原来都在传说我们的校长周启贤(这三个字不一定准)昨天晚上对王瑾先生做了很卑鄙的事。周校长我们经常在礼堂或操场的讲台上见到的,他戴着一副黑色(也可能是深咖啡色)框眼镜,穿一件深灰色昵大衣,留着点小胡须,倒也堂堂一表。在讲台上他经常讲些什么我不记得了,但那时我知道他讲的都是教训我们做好人的话,他怎么会有这个事呢?一些同学在议论的同时嘴里反复嚷着:“dau来啦,dau来啦,五百洋钿dau来啦!”。上海,至少是我们住的这一带,宁波人非常多。宁波话“拿来”就说“dau来”,江浙一带说的“洋钿”就是洋钱。早先的中国钱就是方孔小铜钱,在满清末期已经有了新币,大约老秤七钱多的银币。首先可能是洋人铸的(也许是墨西哥),上面的浮雕是一只展翅老鹰,所以后来在做银元买卖时,这一种银元就叫“鹰洋”,此外也许受满清政府委托铸了一种雕龙的银元就叫“龙洋”。民国时期铸的银元还是和这一般大小,孙中山当政时铸的有孙中山头像,头的比例较小,银元贩子称之为“小头”,袁世凯时期铸有袁世凯头像的就叫“大头”。法币(纸币)最先是和银元等值的,可能就因为它肇始于洋人铸的“鹰洋”,于是法币一元也叫“一块洋钱”,上海人叫“一只羊”,后来再怎么贬值也不影响它的称呼。所以这里说的“五百洋钿”就是五百元法币,是那时我们交的学费数目。这样嚷嚷的意思就是说校长出了这种事这学校办不下去了,把学费退给我们吧。显然大多数学生是跟着瞎起哄好玩的。闹得这一上午许多班上都没有上课。我们班是首当其冲的,因为当事人是我们的级任老师。大概是第二天王先生还是来上课了,她对全班同学详细讲述了事情的经过。周如何对她早有挑逗;如何在那天把她诓到家里;引诱不成又企图威胁强迫,最后王先生没有就范。周校长从此没有再露面了,不久便调走了。

这里还有一个有趣的插曲,就在那几天我们的音乐老师(他很年轻,记不得姓什么,是个广东人)突然来了创作灵感。他根据同学们嚷的:“dau来啦,dau来啦……”谱写了一首歌曲,马上油印了发给我们学唱。他说他的用意是要制止这种胡闹的气氛,把大家的情绪引导到正路上去。所以他配的歌词是:“胜利啦,胜利啦!(指抗战胜利)……”。至于歌谱他略为加工就行了,因为正如“无线电”里演的一个滑稽段子调侃的那样,宁波话几乎都是由:“do ,re,mi,fa,so,la,shi(我们中国人常常把第七音ti唱成shi也就是汉语拼音的xi)”组成的。这位老师的创作印证了果真如此。

和“阿德哥”打架

我们班还有一个叫做“大王四股党”的小团伙。这几个字用上海话说起来和当时广告做得很热闹的纸卷包装的“大王水果糖”基本上谐音,为首的叫石善德,还有一个高个子的副手叫赵德康,另外两个是谁,我也不大清楚,实际上还有几个或多或少附和追随他们的人。他们也还够不上是“小流氓”,只是不把读书放在心上,许多时间在外面玩,在学校里在班上“充狠”。对我们这些年纪小些的规矩学生他们倒也不来惹,但是总和个别“仇家”过不去。有一个叫钱什么的,名字忘了,只记得这个人被他们叫做“三点红”。到底为什么,我一点也不知道,大概在他们看来这个人表现“勿乐开”,他们总是百般设法凌辱他,不放过他,不只在学校里,而且打架还打到校外。

这些人没有惹过我,倒是我们的级长(相当于现在学校里的班长)冯起德有一段时间很和我过不去。他也是个宁波人,功课还算比较好,所以当了级长。但是身为级长,他却和“四股党”这些人比较套近,好像还有点狐假虎威。我发现江南沿海一带对人昵称喜欢叫阿什么阿什么的,好像宁波人这样叫的更普遍,而且叫“阿德”的特别多。就像我前面说把江北人叫“小三子”一样,叫起“阿德哥”就会想到宁波人,而且往往感觉有点江湖气味。冯起德名字里有个“德”字,班上许多人就叫他“阿德哥”。他和我怎么作起对来的,我已记不清了,总之最后终于激化到拳脚相见了。有一天他们叫我下课不要走。我打过架,但是没有遇到过这种约好的打斗,心里没底,很有些紧张,最后一节课也没有心思听。上午最后一节下课后我们就在讲台上对峙起来了。边上有他几个助威的,还有围着看热闹的。好在他这些助威的都还讲“江湖规矩”,坚持一对一,旁人不插手。这样我就不怕了,冯起德比我大,但是长得并不比我高。那时在学校里比斗,不大行拳打脚踢,主要是像摔跤一样最后把对方按在地下翻不过来就赢了。我们相持时间不短,那些来给他助威的,后来变得“敌我不分”了,看见我占优势的时候也叫起好来了(大概是因为我比他小)。最后是冯起德“吃瘪”了,但是我这个“胜利者”因为迟回家,交待不过妈妈的追问,哭起来,承认:“我和级长打架了”。我的优点是从来不作兴说谎话。

几个要好的朋友

和我同座的两个同学,左边一个叫杨昌业,冬瓜形的大头上长过癞痢,所以剪成平顶式的头发显得很稀疏,他的性格比较沉稳。右边一个叫沈鸿祥,尖下巴,高颧骨,暴出一口黄牙,而且有点口臭,说起话来唾沫星四溅。他手背上特别是指根部长了不少癞疥疮,同学给他取个很难听的绰号叫:“la ga bo”(这是上海话的“癞蛤瘼”,而“癞疥”二字的上海音就是“la ga”,所以就把癞疥疮和癞蛤瘼联系起来了),他的性格喜说好动。他们都出身在穷困家庭,虽然我对沈鸿祥的唾沫星和据说会传染的疥疮有点戒备,但这两个人都很朴实热心,我们相处得不错。我是到了上海才开口学上海话的,所以初进学校时还说得不地道,他们不时给我提醒纠正,一两个月之后我就能操地道的上海话了。隔几个座位,还有一个男生,叫邬精石,他能以很简练的笔法画出“小书”上的各种武侠形象,姿态很生动。我很佩服他,也学着画,但是我怎么也画不出他那种简练而生动的风格。

后来我结交了两个好朋友。一个叫吴志高,他比我大一点,但是比我矮一点,剪平顶头,说话时总喜欢睁圆了眼睛直视着对方,对人很朴实真挚,学习很努力。后来知道他家里是山东人。有一个姐姐做工。我去他家里玩过一次,就在塘山路往苏州河方向走不到一里路,家里平房陋室显得清贫。他姐姐二十岁左右,倒是长得很俊秀,知道我们是吴志高的好朋友,所以对我们很热情。因为那次在他家里没有见到别人,所以只记得他这个姐姐。还有一个叫江祖尧,就住在高阳路上,从我家去学校走到半路的地方。他的哥哥江祖培也在我们同班,个子长的比较高,很有点调皮好动。江祖尧则长得瘦小,性格反而比他哥哥显得稳重。他家里房子比较大,楼上楼下都是他家的,听说他父亲是警察局的什么官。我们常常到他家里去打乒乓球,我们还常常互相借书看,一起在地摊上买桑叶,养“蚕宝宝”,总之都是些“好孩子”的玩法。他们也好几次到我家去玩,爸爸妈妈也喜欢我交这样的朋友。直到我进了清心中学以后,互相还有一两回来往。但是清心中学在南市,太远了,我又是住读,见面机会就少了。江祖尧进了麦伦中学,在虹口区算比较好的学校,解放后改称“继光中学”(纪念战斗英雄黄继光),我弟弟季威后来也是上的那个学校。吴志高因为家境贫寒没有升学,后来没有听见消息,会不会进了什么职业学校,或者像他姐姐一样直接去做工了。

朦胧暗恋和“英雄美人”梦

班上女生大概有十几个,高年级男女生之间已经不是那么“青梅竹马,两小无猜”了。男生一般是不和女生单独说话交往的,一伙一伙地起哄调侃倒是有的。有一个叫胡泰利的男生例外,他喜欢和女生说话和玩笑,于是就有些同学给他取个外号叫“色迷迷”。这些女生中有一个令我心仪的叫蔡曼丽,我觉得至少在这个班上她是姿容出众的,记得她在冬春时节总穿一件像电影上外国女孩那样的花呢短大衣,仪态雍容。她的妹妹叫蔡瑛丽,也是同班,个子比她略高,但容貌平常。听说她们家里就是在提篮桥开“中西大药房”的,那是一家比较大的药房。我看到蔡曼丽时,目光总忍不住要停驻一下,此时如果与她的目光相遇,我就怦然心跳。但是两年中我没有叫过她一声,她也没有叫过我一声,也许这是因为我的座位和她的座位总是离得比较远。唯一的交往是在幻想中,有时我幻想我们是一对男侠、女侠,我有一口“龙泉宝剑”,她使一口“凤”什么宝剑,我们的武艺不相上下,终于比武成亲,威镇群雄。有时候我又幻想自己驰骋在一匹骏马上,戴着一顶被打出几个枪洞的cow boy的阔边毡帽,系一条cow boy的绸领巾,衬衫上套一件敞开的小马甲(背心)。手执双抢,撕破了的衬衫袖子迎风飘荡更显得潇洒。蔡曼丽正被一伙坏人围困着,我疾驰过去,双枪齐发,立即就撂倒了几个。说时迟那时快,马已经跑到蔡曼丽跟前,我一弯腰就顺手把她搂上马来。回头又开枪撂倒两个追上来的坏蛋……。当然这都是从电影上看来的。小时候曾经住在上海提篮桥并且在塘山路小学读书的蔡曼丽老太太,如今可还健在?不知她还记不记得那个坐在前排的叫胡伯威的男生。如果真有那么巧看到了这段文字,当心不要把牙齿笑掉!

比这更早的是儿童时代头一个产生“感觉”的重庆南山小学的董保智,最近竟奇迹般地“重逢”(虽然还没有当面见)。也说不定有生之年又遇上奇迹,能和少年时代塘山小学的“梦中情人”蔡曼丽晚年际会。

再忆看电影

大概是1946年的时候,东长治路商丘路口“转弯角子”上开了一家“国光大戏院”,不多时再往西走一段路的中虹桥附近又开了一家“华德大戏院”,实际上这是两家三轮电影院。上海电影院那时分“头轮”、“二轮”、“三轮”。大光明、美琪、大华、国泰、皇后、巴黎这些是头轮;大上海、沪光、卡尔登、光陆、百老汇、金城、金都这些大概算二轮了,此外散处各区、街的一些小电影院只能算三轮。新来的好莱坞大片或特别走红的国产新片首先在头轮影院开映,热过很长时间之后才由二轮而三轮。但是也有一些头轮电影院看不上的不太卖座的片子,也可能一开始就在三轮影院推出了。有的片子正好是大人不屑看,小孩特别喜欢的。国光开张伊始,相继放映了两部美国片子,一部叫《外国血滴子》,一部叫《原子飞金刚》。从翻译的片名上看显然太缺“文化品位”。“血滴子”是“小书”里面暴君雍正皇帝大内豢养的一批鹰犬,他们经常在月黑风高时穿着夜行衣飞檐走壁,在王公百官(特别是雍正的政敌)府邸屋顶上监视、监听、行刺,为雍正剪除异己。他们除了带刀以外还有一种厉害的暗器,那就是随绳索抛出一个斗大的黑布套子,能够百发百中地套到他们要杀的人的头上,随后将绳索一拉,布袋口周围的几把小刀向内收紧就把人头割下,同时顺势就把布袋包着的头拽回到手。《外国血滴子》里面的主角打入“坏人”中间见机行事,每当要行动的时候就套上一个黑面罩出现,这个面罩既可掩盖身份还有防弹作用,它的样子很像“血滴子”杀人用的黑布头套,所以这部电影就译为《外国血滴子》。

《原子飞金刚》里面的主角也是一个外国侠客,本人很英俊,但是长得并不高大。他遇到一个神仙愿意做他的保护神,每当他和坏人战斗,处境危难的时候,只要念一声:“sesame!”,顿时轰然一声冒起烟雾,烟雾散时他已经变成一个特别魁梧健壮,身穿闪亮的紧身衣,戴着飘洒的披肩的“金刚”了。“金刚”当然是刀枪不入的,敌人的枪弹打在他身上纹丝不动。他还可以在天上飞,以便追击敌人,紧急搭救美人。为什么要加上“原子”两个字,叫“原子飞金刚”呢?这又是上海人的“噱头”。因为那时震惊世界的原子弹刚刚在广岛投下一年多,人们谈原子而色变。所以光是“飞金刚”不够轰动,要叫“原子飞金刚”。不久之后圆珠笔发明上市,可以不吸墨水写很久很久。这样稀奇的东西当然也要取一个非同凡响的名字,那几年就叫“原子笔”。后来“正名”为圆珠笔,两者倒是谐音。

在国光大戏院我们还看过一些国产古装片,例如《武松和潘金莲》,金焰演武松,顾兰君演潘金莲,刘琼演西门庆。还有《精忠报国》,刘琼演岳飞。还看了麒麟童的京戏影片《斩经堂》。可惜的是,不少天天在报纸上登了大海报的“头轮”大片,例如泰罗保华的《罗宾汉之子》、埃洛弗林的打斗片《单刀赴会》、好莱坞恐怖片《杯弓蛇影》,还有欧阳沙菲的《天字第一号》、石挥和李丽华的《假凤虚凰》等等在报纸上都作了很长时间的特大广告,但我们都只有对着报纸“望梅止渴”。

爸爸妈妈有时带我到他们最喜欢的大华电影院(解放后改称新华电影院)去。这家电影院在静安寺路,不算很大,但是品位高雅,专门放映外国文艺片。我在那里看过的有一部片子那时译名《小宁馨》,是讲述一对年轻父母和他们非常可爱的,但最后悲惨死去的女儿的故事。去年我在电视上的经典影片回顾节目中还看过一次,但因为是中途开始看的,所以不知道现在用的译名是什么。还有一部片子看的时候曾很感动,现在只记得是一位漂亮潇洒的音乐家和他的女学生之间的爱情悲剧。引起我流泪的镜头是音乐家投河自杀以后,每当他的爱人(那时说“爱人”是指恋人,解放后说“爱人”是指配偶)、女学生奏起一首他们在一起最喜欢和动情的曲子时,河面上就会出现音乐家随着波光闪动的影子。演男主角的可能是平?克劳斯贝。后来我想这影片很可能讲的是舒曼和他的音乐小师妹(实际上他也可以说是她的老师)和恋人克拉拉的故事,那河就是莱茵河;那首曲子就是《春之声》。在舒曼死后,比他小23岁的勃拉姆茨还徒然爱上了比自己大14岁的克拉拉,无果而终。我记得在大华还看过贾莱?古柏的片子,虽然是西部牛仔片,但大影星贾莱?古柏却是经典的。

隔壁小朋友张之范之死

79号张家兄弟里和我同岁的张之范和我同班,早晨我们常常一起去上学。有一天我生病了,托他上学时替我请假,第二天我去上学有人告诉我说:“张之范在触侬咯蹩脚”(“触蹩脚”就是背后说坏话)。原来那天同学们问他:“胡伯威今朝哪能唔没来?”他回答说:“生磅”,“生磅”就是“生病”,是一个诙谐打趣的变音词。上海人把瓦罐子叫“磅”我不敢肯定是不是这样写法,姑且用之。“病”和“瓶”上海话读音一样,而“瓶”和“磅”在一起就是“瓶瓶罐罐”,还有放鞭炮的“乒”和“乓”两个声音在上海话里也与“瓶”、“磅”一样。所以开玩笑就故意不说“生病”,说“生磅”。关键是同学问:“啥咯磅?”,答曰:“相思磅”,这就是“触蹩脚”了,当然也是一句玩笑话。所以我听到他们取笑我害相思病时只不过笑着说了个:“ce na!”(上海人最简洁而亲匿的骂人脏话)。

实在意料不到的是不久之后张之范突然得了恶病,说是脑子里长了个东西。那时候好像在翻译词汇里还没有“癌”这个说法,实际上长的就是这个。张伯伯和张伯母急得要命,还有她的阿娘(宁波人对祖母的称呼)都在想尽办法给他到处去诊治。那次我们第一次听说镭锭放射治疗,拖了很长一段时间,这期间我们去看过他,那次他躺在床上用他那尖细声音和我们说起话来还很有精神。但是最后终于突然恶化去世了。他阿娘家里很有钱,才能为他医治这么久,据张伯母说,为治病花去的钱足够用金子铸一个孩子了。这话也许有所夸张,不过那时镭锭放射治疗在世界上还是新事物,价格之昂贵当是可想而知。即便像我们这样的“小康之家”,也是决计承受不起的。张伯伯好像不过是一个什么海运公司的普通职工,他们的宁波“阿娘”我不知道是什么背景,哪来那么多钱。不过那时在上海确有一些“殷实大户”,他们看上去也许土头土脑,没有一点传统书香气,更没有欧美化教育染上的“洋气”,家里一切生活方式都是很“旧式”而粗俗的。但是他们的家底比之我们这样的家庭着实要雄厚。

忧国

六年级的时候我们的历史先生叫顾君璞,身材略矮,白净面皮(这四个字是我那时开始看的章回小说里常用的),将近四十岁了,我记得他好像还是教导主任。那时已经讲到近代史阶段,鸦片战争以后的事情。他口才很好,讲得非常生动。外国侵略者那样的穷凶极恶欺负中国,满清政府是那样的昏庸腐败,使我们中国人只能任人宰割。这个时期我对世间真实的不平事开始知道一些,它并不像武侠故事里那么好玩。最初的想法是恨不得自己能变成“原子飞金刚”,把坏人、侵略者、贪官污吏、奸商、流氓恶霸统统消灭。那个年龄谈不上叫什么“忧国忧民”,一时激愤而已。

大概在六年级暑假,家里请了小姑姑复旦大学的两位同学来做我和仲威的家庭教师,一位叫李孃孃,一位叫江叔叔。先来的是李孃孃,脸皮微黑,穿着旧的阴丹士林布旗袍,短发梳得很像后来看到的老解放区来的女干部。她除了辅导功课以外,和我们交谈的题外话不多。后来江叔叔来接替她,江叔叔经常在讲课中间给我们讲国家大事,社会上的事。他的想法很有点特别,我们那时也知道一点社会上有很多坏事,政府里也有很多腐败荒唐的事,爸爸在家里也常常说起,但是我觉得江叔叔说起来还有他的一套道理。别的我听不大懂,但我知道他说的是这个国民党政府本来就不好,为的不是老百姓,以前没有全心全意抗战,现在只知道搜刮民财,不顾百姓的困苦。美国也不好,支持这个坏政府打共产党,共产党是要解放穷苦大众的。起先对他有些话我不完全同意,比如我说打败日本人是靠美国丢的原子弹,否则抗战还不会胜利。他说光靠轰炸没有军队在地面打仗是不行的,打败日本最后还是靠苏联出兵东北。逐渐逐渐地我觉得他的许多话像是对的,这时候种下的种子成了我解放后“进步快”的原因之一。后来小姑姑带我和仲威到复旦大学去玩的那一次,走在校园路上我看见江叔叔和李孃孃还有別的人在一起说话。我告诉小姑姑:“江叔叔他们在那里……”,小姑姑赶紧拍一下我的手,叫我:“不要去叫他們,人家有要紧事体”。后来小姑姑才告诉我,他们是共产党的人。

春游和大叔叔的商界应酬

到上海第一年大概是五月份,我们有一次快乐的郊游。是大叔叔的公司里办的,游玩地点是上海南面的佘山,那里有个天文台。去的是他们航业界的许多同仁和家属孩子,除了小汽车以外还用了好几辆“十轮卡”。住在上海的人想要看看绿树、青草、田野就要走很多路出去。市中心附近的外滩公园太小,除了能看看黄浦江,别的实在没有什么。西区有个“法国公园”(抗战后叫“中正公园”,解放后叫复兴公园)比外滩公园大些,但也平常。最大的兆丰公园(抗战后叫“中山公园”,直到现在)远在市区西部边缘了,上海人很稀奇那里有“山”,把我们这些从重庆回来的人笑坏了,原来是人工堆起来的一点不过两层楼高的土墩墩。苏州河以北就只是一个虹口公园,我看比法国公园还不如,不过那旁边有个虹口游泳池倒是我们以后最感兴趣的地方。到佘山去,一方面是参观天文台,另一个目的是去看看这座离上海最近的真正的山。我记得那时一首歌里有一句:“上海没有花,大家到龙华”,我们这回是“上海没有山,春游去佘山”。

坐在有帆布篷的卡车上,我看见前面司机台里坐着一个穿着和梳妆都很时髦的女人,她戴着一副当时流行的阔边的、镜框像蝴蝶翅膀那样两边上翘的女式墨镜。这时记不清是谁告诉我们:“她就是大叔叔的那个……”她一直也没有和我们家的人互相打招呼。婶婶那时身体还没有完全好,没有来参加这次郊游。

在车上一路看江南仲春田野景色,喝正广和汽水、可口可乐、“鲜桔水”,吃面包、蛋糕、茶叶蛋。路上还经过了有城墙城门的青浦,我们没有进城,从城边过去。到了佘山那里一看,山也不过那么大,天文台倒很有趣,但是没有人好好讲解。

大概下午三点多开车回上海,来到一座漂亮的楼前,楼上有一个大厅是他们一帮业界朋友伙同设置的一个“俱乐部”,我只模糊记得有大桌子,有不少沙发。于是大家在沙发上休息,他们从电冰箱里拿出许多大冰砖(方块冰激凌)分在碟子里端给我们。休息好了才回家。人有了钱就要娱乐享受,光是影院、剧场等觉得不够了。有钱人就要有俱乐部、还有叫沙龙之类的聚会娱乐场所。晚上或假日聚在那里喝白兰地、威斯忌、咖啡,开party,打bridge、“沙蟹”(上海话“soha”,是听他们常说起的输赢进出最快的一种扑克牌打法)。曾经看见他们带回来的一张在那个俱乐部的几个人合影,几个和大叔叔来往最频繁的朋友,有一张爸爸也在内。虽然西装革履,在那个场合却是放浪形骸,有的坐在沙发上,有的坐在地上勾肩搭背,喜笑颜开。其中有两个瘦猴形的人物,是最会嬉闹的。真名我不得而知,只知道一个叫“KK”(好像姓王),一个叫“OK”。这些人还不时到我们家来,当然其中还有几个年龄比较大一点,地位也比较高的,例如一个叫徐挹和,还有一个章靖蓭。抗战时期爸爸开始在昆明做生意时就和章靖蓭有来往,抗战结束前夕就是他来找爸爸入伙去上海创建东南公司。他大儿子章北屏回上海前暂时在广益中学就读时在我家住过一个段时间,他二儿子章北威后来在上海清心中学和我还同过班。这些人平时都温文尔雅,在我们家里摆宴请客的时候,酒一下肚就热闹喧嚣,百无禁忌了。比如有一次“OK”先生把一个女人带来了,是什么关系我现在也不太了然,看来不会是正经太太,是那时所谓“交际花”的样子。穿戴极其入时,长得也确实漂亮,不然“OK”也不会得意洋洋把她带出来展示。她的出现使席间更加活跃,他们把她叫做“O妈妈”,出典是那时候正流行一首歌:“Oh,mama!”,她又是“OK”的那个,所以这个颇有创意的称呼恰到好处。起先大家争先恐后向“O妈妈”敬酒,然后有人起哄要“O妈妈”唱歌,闹到最后越来越放肆,有人要求和“O妈妈”kiss一个,我没有看到后来到底kiss了没有。一到这种场面,妈妈和婶婶都躲得远远的,客人来了,最多打个招呼就离开,客人走了如同送走瘟神,松一口气。对大叔叔来说,这叫做“应酬”,非有不可的。

上海的热天

我觉得那两年的夏天,上海的天气比我们原来住在重庆黄桷垭还要热,家里除了人手一把扇子以外,还买了几台“华生”牌和“GE”电风扇分别放在楼下的客厅里、楼上大叔叔房里和祖父住的屋里。那阵子“无线电”里成天在做一种叫“奇异锭”的广告,我见过那是装在一个比口红管子短一些粗一些的“电木”盒里的白色半透明棒棒,擦在脸上的清凉效果和万金油差不多。苹苹那时已是个漂亮小姑娘,陈新都家的“阿杨”特别喜欢她,经常打扮她。但是苹苹夏天最爱长痱子和“热疖头”,脸上常常搽痱子粉搽得像个曹操一样。

家里不知道还从哪里弄来了一个“冰箱”。冰箱是木制的,外面涂着棕色油漆,里层是做煤炉烟囱管子那种“洋铅皮”,上下好像分三格 ,都放着“洋铅皮”的大方盘子。每天要从外面定送一大块机制冰放在最上层,下面就放需要冷藏的食品,还可以做凉粉、凉面、清凉绿豆汤。那么大一家人只靠这个冰箱还是嫌太小了,连剩饭剩菜都放不下。当时家里虽然还算富有,但是剩饭剩菜一般是不作兴倒掉的,所以热天早晨吃的泡饭(是用隔夜饭煮的)常常觉得有点馊味。那个时候家家对此都习以为常,无所谓。

后来,大叔叔又买来一个电冰箱放在楼上客厅里,按现在说叫做“单开门”的,但那样子还是很豪华,而且很厚实。里面有做冰块和冰激凌的盘子,起先试过用KLIM奶粉来做雪糕,效果不大好。后来才知道外面有卖现成的冰激凌粉,装在比一般奶粉罐头还要大的封闭罐头里,冰激凌粉里面含有鸡蛋成分。做出来味道基本上像冰激凌,但最多也不过就是“雪糕”。真正要做成冰激凌还要在冰冻过程中不断搅动,这在冰箱里做不到。

夏夜,上海一些地方开办了“空中花园”,这和古巴比伦的空中花园当然毫无关系,实际上就是在繁荣市区大楼房的楼顶平台上布置了盆栽的花木,设置了咖啡点心茶座,五彩灯光,歌舞说书等表演,在管弦乐队(上海俗称“洋琴鬼”)伴奏下跳交际舞。我被带去过两次,一次在静安寺路附近,一次就在离我家很近的提篮桥汇山大戏院(提篮桥有两个电影院,汇山大戏院就在百老汇大戏院斜对过,解放后改称东海电影院)楼顶,那次我和仲威被下面的电影吸引了,跑到下面去站着看,记得那是一部外国古代战争片,回忆起电影里将军士兵穿戴的盔甲,拿的武器,以及翻越雪山的情景,现在我想可能是古罗马凯撒时代在阿尔卑斯山的一场战争。

空中花园有时还举办抽奖活动,有一次家里大人去玩没有带小孩去。晚上十点过了我正等得不耐烦,爸爸妈妈回来喜形于色,原来是妈妈在那里抽到了二等奖,得到一床粉红色的英国毛毯。据说一等奖和二等奖都只有一个,一等奖是一辆英国三枪牌自行车。这床毛毯一直到妈妈去世还在。

后来当了卫生部长的陈敏章

夏天里我们最兴奋的事是学游泳,起先是爸爸或大叔叔带我和仲威去。上海那时只有三家公开营业的游泳池,最大的也就是离我家最近的虹口游泳池,其实路也不近,在虹口公园边上。那里有一个深水池,一个浅水池。池水碧蓝,有一股不大熟悉的气味,说是放了漂白粉的。我们开始当然是在浅水池里扑打,学会头闷在水里屏气,初步知道了自由式、蛙式的游法。大叔叔游得很棒,他身体好,而且是海员出身。后来我们又到更远的江湾游泳池去,那里只有深水池,但是更正规些,可以作正式比赛用。去那里的时候我们已经稍微有点基础了,是“娘舅”陈新都的两个儿子带我们去的,一同去的还有两位我们不认识的时髦女青年。陈家大儿子已经是大人了,小名叫方方。个子很高,体格健美,他游得很好。有他在我们可保无虞。他的性格好像略有点内向,不苟言笑。我听说后来他参加了空军,解放前夕到台湾去了,然后又去了美国。老二小名叫炳方(这个“炳”字是不是这个字我没有把握,也许是“秉”或其他字也未可知)。他的脸宽,个子矮,走路时屁股有点翘,戴一顶白的荷叶边遮阳帽。他爱说爱笑,很活跃。他就是“改革开放”后当了多年国家卫生部长的陈敏章。

我进中学以后配了一副近视眼镜(我的近视眼主要是经常喜欢躺在床上看武侠小说造成的),炳方哥哥也戴眼镜,有一次他问我眼镜多少度,我那时125度。他说:“现在还可以暂时不经常戴,别过(但是)勿要大意,侬迭个年纪还好好叫有窜头嘞!”。“有窜头”就是还有发展,度数还要加深。我的近视来得比较早,他这次给我的“医学指导”使我后来对眼睛比较当心,最深的时候也只达到300度多一点 ,现在年纪大反而下降到200多度,稍微近一点看电视,不戴眼镜反而比戴眼镜还清楚。

我高中到上海中学住读以后,好像再没有见到他,仿佛听说过他去读医了。直到他当了卫生部长以后才听到大叔叔和婶婶说起他的一些请况。他很早已经在医学界崭露头角,成了中南海的“太医”(经常给中央首长看病的)。改革开放实行“干部专业化”的方针以后,他由副部长而部长。而且那时几乎是全国在电视屏幕上出镜最频繁的一个部长,他的脸相要仔细看还是那个炳方,但乍一看我几乎认不出来了。因为他以前脸宽,体态也宽 ,老了和我一样也瘦得变了相。我想他之所以经常在媒体上露面可能因为他是中国部长“知识化、专业化”的一个最早的典型。他到这个位置主要来之于医学和医术上的成就,他从小就比较活跃外向,这一点也可能适合于做领导工作。但据我听到的一点琐事,说明这个人本质上始终是一个勤勤恳恳的科技人。他父亲陈新都虽然中年时期就患高血压,可是竟然活到九十八岁。记得他们好像是在解放前夕就搬了家,在靠近苏州河的地方租了一套公寓房子住着。我还跟大人一起去吃了一顿中饭,下午大人在谈话,我们从那里到卡尔登去看了一场美国电影,是一对音乐情侣的故事,具体情节记不清了,只记得涉及那个时代经典音乐和新崛起的爵士乐的冲突。后来陈新都也许又搬了家,但一直住在上海。陈敏章当了部长以后实在是忙,好几次因公到上海都只能和他父亲通一个电话,“三过家门而不入”。担任部长后按规定他可以居住单独一座部长楼(据说是九间的楼房),但是他不要(至少是我听婶婶说话前那段时间还没有要),还是住在原来的公共楼房里,原因是两口子一天到晚都忙在外面,房子大了没有用,也顾不过来。有一次他父亲去北京时到他家去看了,里面乱七八糟,脏衣服臭袜子到处扔着。老头子一辈子是很讲究生活质量的人,看到儿子这个样子,叹息不已。走时丢给他一句话:“侬迭个卫生部长实在勿卫生!”。前几年惊悉陈敏章英年早逝,我想以他父亲家族(包括我婶婶)的遗传因子应该有长寿的可能,但事实会是这样!看起来与他这样过日子的方式也不是没有关系。

祖父七十大寿

家里一件最热闹的事,大概是在1947年秋祖父的七十大寿,那次真是“大动干戈”。楼下客堂里摆起寿堂,挂满了各方亲友送的寿幛,花篮一直摆到小天井。供桌上大小三对铜、锡蜡烛台事先都擦得闪光锃亮,最大的一对花蜡烛上有盘龙。几个大盘子如山般堆着寿糕(将粗米粉填在一个个模子里蒸出来的有甜馅的糕,叫做“定胜糕”)、寿桃(宁波人做的糯米粉糰子)、各色水果。挂的摆的各种五彩装饰,事后我们拆下来的彩色小玻璃珠、玻璃管就够玩的。还请来一班和尚念经;一班道士做道场。还有一班奏乐的“小堂命”(后面两个字我是记的音,是不是这两个字“吃勿准”)。大天井顶头搭了一个台,做“堂会”。请来说书的、唱评弹的、演滑稽的,还有演杂技的,其中两个姑娘的凤凰铃扯得非常精彩。当然都不是那些上海滩上有名气的班子。

生日那天,祖父穿起了黑缎子马褂,接受全家人轮流的磕头拜寿和亲戚朋友的鞠躬行礼。本来还不知道,事隔几十年后才听说,那天大叔叔的新夫人要趁拜寿的时机和公公见第一次面。但是婶婶一直到老对“那边的”这件事耿耿于怀,绝无通融余地。所以“那边”当然不可能过来,只好由祖父亲自瞒着婶婶过去一次,接受了磕头,赐了见面礼。这就算表示了接纳。

这样的“盛举”要花多少钱我当然无从估计,不过数额不菲是可想而知的。一家人为此也忙得个焦头烂额,换来的就只是个热闹。我那时毕竟长大一些了,对这些热闹场面也没有太多的兴奋,堂会上的表演在我看来不如听听无线电,不如到国光花点小钱买张票看一场三轮电影。我唯一感到新鲜的是和尚念经和道士做道场。念经乍听去很难听,但是仔细品一品那嘶哑的众声合一,伴随着笃笃的木鱼声、叮叮的磬铃声也是别有风味。那道士像煞有介事地摇铃焚纸,念念有词,一切都可笑而有趣。

住在83号的那个张家才是一个殷实大户,土头土脑的财主。像我家庆祝祖父七十大寿那样的俗套“盛事”,那只是出于儿子们体恤古稀老人心思的孝心,终身唯一不再。而我记得在那个张家这种大操大办挥金如土的事好像屡见不鲜。

小“五妹”之死

我的小妹妹在大家庭这一代女孩中排行第五,因此大家都叫她五妹或“小五”。可叹的是还没有来得及给她取个名字,小五就匆匆离开我们了。生在重庆时还在襁褓里她就患了一场肺炎,险些送命,是那位姓周的女医生把她救活了。来到上海大约一年她渐渐懂事了,是个小精灵。她和田田的个性差别很大,田田小时候有点傻乎乎的,没有心思。刚从昆明到重庆的时候妈妈拆了自己的一件金绒旗袍,给她做了一件漂亮的小丝棉袍。她穿到身上很是得意,挺着小肚子走到这个跟前、那个跟前去炫耀,小嘴里还不断嘟哝着:“年(她还咬不请“棉”字)袍子,年袍子”,憨态可掬。因为她憨,我和仲威常喜欢逗她玩。有一次我们三个躺在爸爸妈妈的大床上闹。我们封田田为军长,我们两个是营长(那个时候刚到重庆,我们还没有玩过海陆空军棋,对“军长”、“营长”还没有玩过棋以后知道得那么多,大概还以为是“金长”和“银长”),在她左右“拍她的马屁”。嘻嘻哈哈闹了好久,田田突然大叫:“妈妈,我要屙尿(南方话这个“尿”字读“sui”)!”,我们大笑:“不得了,军长要屙尿了!”。还有一次是谁惹了她以后,她握着两个胖胖的小拳头,胳膊伸得笔直,眼睛横着,摇摇摆摆走着,鼻子里一直:“哼!,哼!,哼!”的,那样子叫人忍俊不禁。到上海以后她还是有点憨里憨气的。小五刚会说话大概还不到两岁的时候就有点能说会道,反应很灵光,大人们都说她小精灵。我还说将来大了可能田田的毛线衣还得叫小五来替她织。当然后来实际上完全不是这样,我离开家以后田田是爸爸妈妈身边最大的孩子,再由于那时家境变化等种种原因,田田从十几岁起就要帮着妈妈做不少事。中专毕业参加工作以后,逐渐地里里外外一把手,一生在操劳忙碌中过日子。那就不仅是会织毛线衣,裁缝活也会了不少。但归根结底她做人还是“憨”,耿直有过而丝毫不善机巧,脾气还执拗,做了一辈子吃力不讨好的“老黄牛”。

至于小五,更不可能替她姐姐织毛线衣了。1947年冬天大概只有两岁多的时候,她又患上了肺炎,高烧不止,只好住院。我记得上海当时最好最贵的一家医院在很远的西区,叫宏仁医院(好像是解放后的第六医院)。大概先在那里住了几天,没有见好,也许因为开支太大,时间长了支付不起,转到也是在西区的“中西疗养院”。转到那里以后我还去过一次,我想那是因为看到希望可能不大了,妈妈特意让我再去看看小妹妹。那是很漂亮的一家医院,小五睡在小床上,脸上紫红,不会睁眼说话了。大约只过了一两天,我中午从学校回来,看见妈妈和婶婶都在家里的“天桥”上,坐在一张桌子边缝小棉袄、小棉裤。我问妈妈这是做什么,妈妈咬着嘴唇红着眼睛说不出话。婶婶轻轻的告诉我:“小五走了!”我听明白了,走进房间里面大哭起来。她走得那么早,还从来没有和哥哥姐姐一起出家门去玩过。她在世时我记得我经常为她做的事情只有一件,就是冲克宁奶粉。奶粉在杯子里冲了水以后,用一个带把的多孔圆盘上上下下不断搅动,使得里面看不到一点疙瘩为止。我有耐心,所以这件事常常是我的。

那些日子妈妈非常伤心,有一天我和田田不知为了什么吵闹起来,妈妈哽咽着说:“现在就剩下你们两个了,还要这样?”我听了很难过,从那时起我变得懂事了一些。

(待续)

来源:《青春·北大》