抗战时期相处过的故旧来访

到上海以后,过去在重庆和昆明相处过的一些亲友先后来做过客。有小磨滩时期在一起的周伯伯(周曾祚)、北京人“七姑姑”、福建人“八姑姑”。对大人们到一起时的叙旧我都没有注意,只记得“八姑姑”来的时候我正在看一册《水浒传》,她拿过去看了说:“你在看‘水许传’?”可见她不看旧小说。

妈妈的亲戚来过七婆婆一家,她的儿子叫苏寄云,小一岁的女儿叫苏寄渝,大概他们分别是在云南和重庆生的。他们都比我小,但他们是我的叔、姑辈。可能正是在寒假里,我们在一起相处了几天,我记得最清楚的是围着碳盆看小说讲故事。以前在四川也用过碳盆,那是把一个圆、扁的生铁盆放在方的木架子上。上海的碳盆大概是日本式的,是一个高度略小于直径(直径约两尺)的陶瓷缸,表面釉是酱紫色的。我已经学会头一天晚上把余下的炭火埋在灰里,第二天刨开灰时还要在中间留一个凼子,这样在残火上面架上新木炭时就燃得快。

四婆婆到我家住了两天,她是在“国民政府”还都南京后去南京参加国民代表大会的“国大代表”。是和干妈一样的女能人,她们一个在商界;一个在政界,都成了风云人物。

还来过一个爸爸的朋友,叫王恩济,我记得第一次在重庆住在瞰江饭店的时候爸爸、妈妈带我去参加过他妹妹和爸爸另一个叫黄文政的朋友的订婚典礼。这次王恩济是从美国回到上海来的,他是空军里的工程技术人员,在美国受训。他送给我一件令我大喜过望的礼物,那是一支做得完全和真的左轮手枪一样的红色不透明“玻璃”(优质的塑料)手枪,虽然是红色的,但是晚上在暗处看起来和黑的一样。强盗完全可以用它在晚上伪装真枪抢东西。这把枪在一段时间里给我带来不小的快乐和自豪。他还送给爸爸两样礼物,一样是一架美国海军用的Mercury牌照相机。一般使用135胶片的照相机一卷照36张,这种照相机把胶卷分得更细,可以照72张。1962年到1964年在我手上使用过,照出许多成功的照片。底片虽然很小,放大了依然很清楚,特别适合于拍近距离特写镜头,连头发都丝丝可见。1964年带回上海放在家里,文化大革命抄大叔叔家的时候顺便也把爸爸房里扫了一把。看到这架照相机,“革命群众”说它能照72张,一定是特务用的,就把它“扫”去了。到“落实政策”的时候妹夫花了很大劲才把它要了回来,发现已经被革命群众用得破旧不堪了。后来我又用了一次,才知道已经照不出来了,因为镜头坏了。前两年弟弟季威发现现在这种照相机已经被作为文物古董看待,他把它收藏了起来。王恩济送给爸爸的另一样东西是一把用牛皮套子套着的,精致的折叠式剃须刀,在中国没有见过,很别致,可惜它要用一种特殊的单面小刀片,所以爸爸用了两年就不用了。后来我从爸爸的“交代材料”里得知,王恩济回来以后,还到爸爸的公司里工作了一段时间。

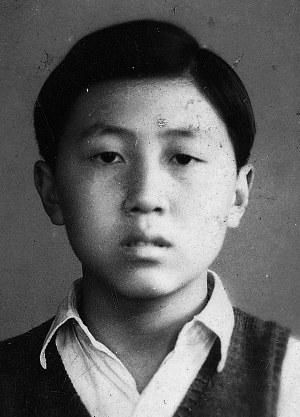

少年时期父母的家教

在小学快毕业到进中学这期间,爸爸妈妈对我的教育培养可以说是格外用了些心。为了给我找一所好的中学,爸爸可没少费心思。爸爸先后任经理和副总经理的东南建设公司业务范围很广,除了轮船以外,还在杭州经销布匹,在南通和海门之间经销木材、木炭等,所以他经常跑江浙两省的一些地方。他曾先后提到了杭州中学和扬州中学,当时江浙两省办的几个省立中学都是很出色的,办在什么地方就叫什么中学。此外,他最先酝酿着给我联系的还有个“清华中学”,至于这个“清华中学”是不是在北京我无法确定,但我记得差不多那前后爸爸确实去过北京,还给我和仲威一人买了一件外面是皮革,里面还有毛皮衬里的夹克。而且他还感慨过:“读书的地方还是北京!”后来这些打算都推翻了,也许是因为这些学校不收插班生。我在塘山路小学上的是春季班,毕业后只能进初中一年级下,就是说要跳半年去插班。我没有就地考上海中学或南洋模范中学可能正是由于这个原因。而最后落实到清心中学,也许是因为他们接受跳班插班生的缘故。同时,爸爸觉得清心中学在上海教会学校里校风比较好,读书空气也比较浓厚。

为了跳级插班,妈妈从寒假之前起就给我补习代数和初一数学。别的课脱半年对我来说无所谓。所以我的第一个国语老师、第一个音乐老师、第一个中国历史老师(从小给我讲了许多古代历史故事)、第一个数学老师都是妈妈。此前的暑假里妈妈还给我进行了一点文言文的启蒙,她和爸爸都认为上海学校的文言文教学太弱,没有一点文言文基础将来写不好文章。爸爸在福州路给我买了一套《古文观止》、一本《唐诗三百首》。在《古文观止》里,妈妈首选而且讲得最津津有味的有陶渊明的《桃花源记》、《五柳先生传》、《归去来辞》,刘禹锡的《陋室铭》,范仲淹的《岳阳楼记》,欧阳修的《醉翁亭记》等,现在回想起来,妈妈的选择完全出于她的爱好,而这与她自己的性格和人生态度很有关系。比如《唐诗三百首》她讲了张九龄的:“兰叶春葳蕤,桂华秋皎洁。欣欣此生意,自尔为佳节。谁知林栖者,闻风坐相悦。草木有本心,何求美人折?”。尔后是骆宾王的:“西陆蝉声唱,南冠客思侵。哪堪玄鬓影,来对白头吟。露重飞难进,风多响欲沉。无人信高洁,谁为表予心?”。而其中那么多李白的诗,她只选了一首:“……安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”。她所崇尚的是人格独立,鄙夷跟风媚俗、阿附权贵(在解放后的思想改造中她在同事们“帮助”下重点批判过自己的“清高思想”)。这些不能说对我以后个性的铸成没有影响,姑且不论是福是祸。我只记得在我自己成为“南冠客”的年月里,每当我独处于荆楚仲夏的蝉鸣声中时,骆宾王的诗句句像我自己的话,时时跃上唇边。而张九龄的另一首诗:“江南有丹桔,经冬犹绿林。岂伊地气暖?自有岁寒心。可以荐嘉客,奈何阻重深!运命惟所遇,循环不可寻。徒言树桃李,此木岂无阴?”则在我整个漫长的盛年时期都让我每吟每新,咀嚼不尽。

可以说,有两本书在少年时代先入为主地给我注入了我一生人性中的基本倾向,经历半个多世纪的内心演变,也没有抹掉它们的印记。一本是《爱的教育》,它采用的体裁是一个叫恩列柯(那时的中译名)的法国小学生的日记。这本书在国内几十年无缘再见,直到现在报刊上偶见有人提起,我可能因自己孤陋寡闻,还没有见到新的版本。被长久湮没的原因,我想大概是因为它的“资产阶级人性论”。日记所写的自然是孩子每天在家、在校的件件琐事。写了爸爸、妈妈,写了一位位老师、一个个同学,还有孩子偶尔所见的其他人物,还有老师所讲的故事、他的爸爸写在日记本上的评语(写这本“日记”体裁书的作家还没有想到家庭成员内部之间的隐私权问题)。贯穿全本“日记”的主旋律是纯真的爱和由这个爱衍生出来的关怀、同情、善良、诚实、正直、守信、勇敢、坚毅。这些东西随着一篇篇“日记”中孩子的朴质话语,不知不觉的沁入肺腑。在给我买这本书的同时爸爸还给我买了一本漂亮的布面的日记簿,里面的一些插页上有美术图画和中外名人、作家的警句。从此我开始了自己的日记,虽然不是没有间断,但也断断续续地写到“反右运动”前夕。后来曾有一个“短暂的春天”,我心血来潮又写了一些,当然现在从头到尾是半字未留。

另外一本书当时的中译本名为《苦儿努力记》,后来这本书在国内的命运和《爱的教育》差不多。不过上世纪90年代初国内电视台已经播放过它的现代日本版的动画连续剧。原书也是法国的,小时候看书不注意作者名,说不出来了。写的是一个生活在法国乡村与他善良的“母亲”相依为命的孩子,有一天他被突然回家来的、伤残而穷极潦倒的“父亲”,带出门去卖给一个江湖卖艺的老头,开始了颠沛流离的漂泊生涯,伴随他们的有三只狗和一只猴子,它们都是这个杂耍班的演员。他的“师父”(那位卖艺的老头)对他严厉而慈爱,在流浪途中除了教会他弹竖琴等表演技艺,还教他识字读书,教他做一个勤奋正直的人。在一次为可爱的小猴子治病筹款而只靠杂耍表演引不来观众的情况下,“师父”迫不得已亲自登台引吭高歌而暴露了自己的身世。原来他年轻时曾是红极一时的歌唱家,后因倒嗓而一蹶不振,沦落至此。后来他们又遭受了接二连三的厄运打击,猴子死了,两只狗失踪了。师父也因得罪警察,经受牢狱的折磨,出狱后贫病交加,最后冻死在荒郊。这孩子带着唯一幸存的一只狗,记着师父临终的嘱咐,顽强地独立谋生。他曾被巴黎郊外一个善良的花匠之家收留,过了一段温馨快乐的日子。但是一场突如其来的雹灾粉碎了花房和这个家庭,又转投花匠的亲戚家,下煤矿工作。一次坍塌事故把他们在矿井里困陷了十几天。他又带着老朋友卡彼(还活着的,也是最好的那只狗)四处流浪。有一天在法国到瑞士的一条运河畔遇到一艘华丽的白色游艇。游艇上是一位年轻美丽的贵妇人,带着她下肢瘫痪的儿子(当然还有水手和仆人)出游疗养。妇人被流浪儿的竖琴声打动,邀他上船加以款待,并让他和比他小两岁的病孩做伴。在听他讲述身世的时候那妇人有一种异样的感触………。几天后孩子还是走上了流浪之路。我已经记不清后来他是怎么忽然得知自己的“父母”原来不是亲生父母。在“寻根”的途中他结识了一个从马戏班里逃出来的同病相怜的流浪儿,拉得一手动听的小提琴,他们成了莫逆之交和谋生的搭档。后来他们落入了一个阴谋圈套,渡海到伦敦去寻投他的“亲生父母”。到那里不久就发现那是一个盗贼之家。一个晚上他被强迫带出去为偷盗行动望风而被警察抓住,经他的忠实伙伴策谋在押解途中跳火车逃脱,在那伙伴的几个好心朋友帮助下回转法国。后来终于知道他的生母就是运河游艇上遇到的那位贵妇人,他是由于一个霸占财产的阴谋被他的叔父勾结伦敦那家恶棍,把他从襁褓中偷出丢弃的。结局是幸福的大团圆,到了他的青年时代,他和从小眷恋着的花匠的美丽哑女(后来被医治好了)结成伉俪。瘫痪的弟弟也康复了,并且和已经成为知名小提琴家的他那忠实伙伴的妹妹成了恋人。他的辛劳一生的养母也搬到豪华美丽的山庄和他全家生活在一起。义犬卡彼已经老态龙钟,沐浴着山庄里和煦的阳光安度它的晚年。这本小说体裁的书和日记体裁的《爱的教育》异曲同工,只是展开的生活画面更广阔,小主人公涉世更深一步。

除此之外还有美国文豪马克.吐温写的《宝岛》和《汤姆历险记》,故事的主人也都是小孩,只是更多了美国人的自由主义、幽默和冒险性格。还有一本美国女作家(姓名也也没有记下)写的小说,中译本名《慈母泪》。一个丈夫早逝的女人(小说以她为第一人称讲述整个故事)抚养教育她性情各异的两儿、两女,从呱呱落地到一个个带着不同的性格长大成人,走上不同的命运之路。其中好像经历过1920年代末到1930年代初的大萧条时期,寡母的艰辛愈甚。做母亲的殚精竭虑、做母亲的拳拳期盼、喜悦、欣慰、焦急、疑虑、失望、惊恐、悲伤……,女作家让书中慈母亲口娓娓道出,时时事事扣人心弦,沁人肺腑。长大了以后大儿子陷入芝加哥黑社会,最后因抢劫杀人被送上了电椅,撕碎了母亲的心;二儿子成了杰出的建筑家,最后引着母亲登上了他设计建造的壮丽辉煌的摩天大厦。当然这都与他们从小的态度习性密切相连,这个二儿子自然也成了我长时间规范行为的楷模。1978年,长期堕入无望深渊的我开始看到一丝转机(那时我已43岁了),却适逢妈妈的心脏病伴随胃癌第二次大发作,那次眼看已经回天乏术了,妈妈心理已经明白。她在医院病床上奄奄一息,说话极其吃力了,挣扎着小声对我说了一句:“现在情形比过去好些,你们兄弟俩个要努力干出点名堂来”。话是说晚了(其实不是妈妈的话说晚了,是她可以说这个话的时间来得太晚了),我已不可能大有“名堂”。而且后来虽然形势有变,但因历史因果加在我身上的种种桎梏,在未曾遇到戏剧性的机缘的情况下,我还是如同在泥淖中涉步,在滞浆中泅泳。小有“晚成”,实属难得,可惜斯时我已经不能引着妈妈登上“我的大厦”一览(像小说中的那个儿子一样),让她稍许得到一点慰藉。

观察我后来的命运,小时候爸爸妈妈给我的教育也许有可检讨之处。也许他们给我灌输的东西过于清,过于纯,清纯到离他们自己本应知道的现实太远,这是致命的。他们几乎从来没有给我指点过世态人事的复杂和混浊,他们好像一直恪守“大人的事不对小孩言”的戒律,生怕玷污了纯净童心。除了爸爸有时在大的方面抨击时弊以外,他们确实也不习惯于叨念张家长李家短的闲言碎语,包括家里的事除了我亲眼所见以外极少从他门口里知道得更多一点。从来没有告诫我在人事琐细处留一点心,学会一点应对。他们一味教诲正直诚实品格,在他们面前,小孩撒谎是最不可饶恕的劣迹。却没有让我知道人际本来多诈,有术。此外爸爸对我过严的管束虽然使我少沾恶习,却也使我不善交际。这些都直接造成对我非常不利的后果,因为久之成了难移的秉性,以后自己明白了也无法改的。

不过,话说回来,如果当年父母对我的教育反其道而行之又如何呢?近年来,我确实知道周围有不少人是这样在教育自己的孩子:要他们明白自古以来人没有不自私的;要他们及早学会投机取巧;教他们如何撒谎;教他们如何向老师和班“干部”馈赠和讨好,这是为将来与“领导”打交道的模拟演习……。但是做人做到如今我也不敢设想要是我和那些因善于机巧权变懂得“厚黑”之道而万事亨通的人换一个角色当当是否能趁我的心,是否能叫我感到活得更幸福一些?什么叫“利”,什么叫“福”,什么叫不枉此生,这是因人而异,甚至于彼此之间不一定能说得叫人懂的。

迷上了京戏

初到上海我就对看京戏听京戏很着迷,这在起初可能与着迷于“小书”和章回小说有一些关系。后来才逐渐品尝到京戏本身的“味”。六岁以前在北碚倒是遇上偶然的机会,爸爸和大叔叔带我去看过我一看就喜欢的“大花脸”,看过厉家班的几次以武打戏为主的演出。后来到昆明以及第二次到重庆反而没有机会再看到京戏了。

上海这个地方无所不有,也几乎无所不臻其极致,自然也包括京戏。上演正统京戏的除了天蟾舞台以外还有八仙桥附近的黄金大戏院和苏州河南边不远处的中国大戏院。我记得在天蟾舞台,前面说到的童芷龄和纪玉良的班子下来之后,接着是由更加大名鼎鼎的谭富英挑大梁,他那时的搭档是“正”字辈青衣顾正秋。

红极一时的新秀,当时被捧为京戏皇后的言慧珠也在那前后登台亮相。她是言派宗师言菊朋的女儿。他哥哥言少朋唱老生,平平淡淡,但也是她班子里的搭档。就像童芷苓带上她的哥哥童寿苓一样。言和童有一部分戏路是相通的,都属于迎合俗众口味的东西。但是言慧珠的家学和师学(她是梅兰芳的弟子)底子更厚。那时戏班子都是“跑码头”的,天蟾舞台和中国大戏院由一个个名角挑的班子各领风骚若干时。 报纸上每天的大幅海报亮出戏单,“开锣戏”一般都是“天官赐福”,然后往往是一折阎世善或张美娟的武旦戏(这时戏迷行家和有身份的看客都还没有进场,比较年轻的张美娟在解放以后却由演白蛇戏而大红大紫了)。当中还有两三折,这时真看戏的都来了。最后的“压轴戏”才是大名角登场。海报上的名字按不同等次分别用大、中、小号铅字排印。那时如杜近芳、高百岁、郭玉昆、关正明、高维廉等这些在解放后成为“著名京剧艺术家”的角色都是用小号字排出的。

那时我对旦角戏没有多大兴趣,所以直到近年京剧复兴前,我对梅、程、尚、荀四大名旦各有什么特色都不知道。老生要看是什么戏,要是三国戏那是没说的。杨宝森演出“失、空、斩”那天轮不到我去,就在“无线电”里听转播到深夜,那唱腔的味太足了!红生(专演关公戏的)泰斗林树森也特别引起我的关注,但记得也没有现场看到。唐筠笙(“南骐北马关外唐”的“唐”)长于红生,但是我也没有看过他的关公戏,倒是在大舞台看过他的连台布景戏“十二金钱镖”。听说早先的“三麻子”才是“活关公”,就是因为演得太像了,有一次他在后台化妆,关公带着关平周仓“显圣”,甩出三把小刀,在他脸上留下三个印记,所以叫“三麻子”。还据说演关公戏上妆之前都要对着关公画像烧香磕头,否则就会遭到惩罚。在那之后我看到一本专评三国人物的薄书,评及关羽时认为这位“圣人”之为人实在不足为训。

老生当中在上海有一个从各方面来说都是独树一帜的,那就是麒麟童,即周信方。我第一次看他的戏是拍成电影的“斩经堂”,搭档是青衣袁灵云。老生有许多门派,各有特色,而麒麟童是格外的与众不同。不只是他那副沙哑苍劲的嗓子特别;他那招势有点夸张的做功特别,而且同是西皮、二簧……从他口里唱出来几乎完全是另外一个样子了。他不像别人那样跑码头,跑场子,他就包定了黄金大戏院,一个班子顶到底。所谓“海派”就是以他为旗帜,我想是不是因为这个,他才得到独占黄金大戏院的特殊待遇。那时他的长期主要搭档是青衣李玉茹,还有一个是丑角刘斌崑。还有芙蓉草也加入过,我之所以记得这一点是因为他在麒麟童主演的“坐楼杀惜,活捉张三郎”里扮演成了鬼的阎惜姣,扮相非常可怖,弄得我以后每当晚上独处时想起这个形象身上就起鸡皮疙瘩。

我最热中的是武生和花脸。武生里面那个时期高盛麟在上海登台的时间很长,最负盛名。他以长靠见长,我看过他的赵云。解放后我在五三农场改造,偶尔一次因探亲经过武汉有幸碰上他的日场戏“挑滑车”。那时演员固定在地方,高盛麟成了武汉的头一块牌子。他好像没有活到“改革开放”。李氏家族(有名的京戏世家,包括前清时候著名武生小达子)的后代在上海轰动过一时,主要是李少春,他是余(叔岩)派老生兼武生。我那时从看小说就特别崇拜“文武双全”儒雅英勇,这与理想主义的追求完美不无关系。文武老生又是唱、做、念、打样样俱全,所以我特别景仰李少春。他在解放后更是炉火纯青,表现出色,可惜也是寿短。他的班子里有李洪春、李桐春,还有李什么春我不记得了。花脸李如春好像不在他那个班子里,我倒是看过他不只一齣戏。李万春也来过上海,他是名牌武生,好像是李少春的堂兄,他是独挑大梁,不和其他李家的同台演出。据说他艺高气傲,1957年反右时成了右派分子。经常上台的武生还有个杨盛春,地位不如高盛麟等人,如果没记错的话,好像听说他是杨小楼的后代。还有一个黄元庆,是以长靠为主。后期来了一个出色的年轻的武班子,为主的是张云溪和张椿华。前者是主工短打的武生;后者是武丑。要过武打瘾就得看这两种角色,长靠武生则偏重做工架势。听说张椿华曾经因飞机坠落受过重伤,伤愈之后仍演充满高难度动作的武丑,如果摔飞机一事当真有,真叫人佩服得五体投地。据知二张现在都还在。

武生泰斗盖叫天好像是在中国大戏院演出了一段时间。我有幸看了他的一场“狮子楼”,我那时就能感觉出他确实与众不同,真的浑身是戏。武松来到狮子楼下报仇寻衅叫唤西门庆时的那副江湖架势摆出来真叫豪气“盖天”,我坐在那里都感觉得到仿佛身边马上要来一场恶斗的紧张。他不仅在台上是个“活武松”,他本人的性格也称得上是武松再世。这都有专门的书记载着,用不着我再来转记一遍。

那时在上海脍炙人口的一台武戏是“三本铁公鸡”,演的是满清大员“江北大营”主帅向荣进剿太平天国残部“铁公鸡”的故事。特点是穿清朝服装;武将头上盘辫子。“三本铁公鸡”之所以在上海几乎妇孺皆知,大概是因为里面的武打凶猛而难度高。有的武打场面用真刀真枪在脖子左右戳来戳去,还有舞大旗翻筋斗。我看过这齣戏,但忘记是谁演的了。

花脸在袁世海、裘盛戎这新一辈精英来沪之前,好像不十分景气,金少山、郝寿臣这些大牌子那个时期都没有在上海亮出过。出场比较多的是铜锤花脸李如春和王泉奎,我记得比较清楚的是王泉奎的一齣“探阴山”,觉得他的嗓音非常宏亮。还有一个赵如泉在大舞台专演布景戏。牌子挂得比较大的是架子花脸刘连荣,可惜我没有看,他和梅兰芳配过“霸王别姬”。袁世海、裘盛戎是在我进中学后在上海登台的,我一直没有直接看过他们的戏。

那个时候一般来说我不大喜欢小生,准确的说是不喜欢文小生。但是喜欢看周瑜、吕布、罗成、杨宗保这样的武小生。那时上海小生似乎稀缺,年纪已经不小的姜妙香几乎很少有人替代,后期才来了叶家班子的叶盛兰。我是到了“大会串”的时候才看到他的,他不仅演艺精湛而且扮相英俊,但据说也是一个艺高气傲的角儿。叶家班子里还有一个台柱是武丑叶盛章,他的名气比张椿华大得多好像有师徒关系。此外还记得有一个二流的老生叶盛长,只演配角。近来看到章怡和写的《伶人往事》才知道早期在北京叶盛长的天赋和长相本来都不亚于他的四哥叶盛兰,后来因为倒嗓了没有进一步发展。解放后则在运动中吃尽苦头。

看一场京戏不像到门口国光或华德这两个小电影院看一场三轮影片那么容易。所以我每年也亲眼看不到几场,但是从“无线电”上听的机会很多。记不清是哪个频率的台每天晚上都有戏院直接转播。此外许多电台都经常播送京戏唱片,百代公司的唱片;高亭公司的唱片……。唱片一开始便是;“百代公司特请马连良老板演唱‘十老安刘’”;“高亭公司特请梅兰芳先生演唱‘凤还巢’”等等。家里一到上海就买了一本那时上海出版的一大本《大戏考》,附带一小本《大戏考索引》。所有出了唱片的戏段唱词都分门别类排印在里面。次序是按行当、角儿排列的,每个行当的排名先后大概是按照名气和资历兼顾。青衣花旦是:梅兰芳、程砚秋、尚小云、荀慧生……;老生是余叔岩、马连良、谭富英、麒麟童、言菊朋、高庆奎……;老旦是龚云甫、李多奎……;小生是俞振飞、姜妙香……;花脸是金秀山、郝寿臣、金少山……;武生是杨月楼、杨小楼、盖叫天……。这些“名列前茅”的我想我记得只是大致也许有错有漏。排在后面一些的不乏当红的年轻名角,但那个次序更记不准了。再老一辈的可能都因为没有录下唱片所以没有。

武生本来是不重在唱的,但是有的大段道白或对白也非常精彩,例如“连环套”里黄天霸和窦尔敦的对白也专门有唱片。有了这本“大戏考”听唱片的时候就可以跟着哼哼,所以那时候我也学了几段,例如“四郎探母”里的“杨延辉做宫院……”;“借东风”里的“学天书,玄妙法犹如反掌……”;“甘露寺”里的“劝千岁杀字休出口……”;“空城计”里的“我本是卧龙岗散淡的人……”和“我正在城楼观山景……”;“打龙袍”里金少山的两段和李多奎的两段;“二进宫”里徐延昭和杨波的一段对唱等。也学着麒麟童和言菊朋的特殊唱腔,例如前者的“追韩信”、“斩经堂”、“徐策跑城”等,后者的“打鼓骂曹”、“乌盆计”等。不过都只是牙牙学语,随便哼哼,没有人指点,也不会去吊嗓子,更谈不上其它。

报纸上关于京戏的消息、评论、轶事趣闻、花絮以至角儿们的私生活探秘等也层出不穷。特别是爸爸常买回来一份叫《铁报》的小报在这方面登得不少。每一期还有一则;“小剧本”,短短二三百字,有唱词,有道白还插入动作描述(例如开门动作就写“开门介”等等)完全和《大戏考》里一样的格式。内容都是拿名伶们的动态和私事打趣,逗人一乐。也不乏讥讽挖苦甚至攻击的。例如前面说到过的“纪玉良左拥右抱”,还有刚到上海时就看到过一则讽刺马连良从牢里出来的狼狈情形(马连良在沦陷期间失节表现明显,有“汉奸”之骂名)。这些东西拿现在的话叫做“炒作”,炒作的后果是把人的兴趣和关注进一步煽动起来,培养戏迷群。但是进清心中学住读以后我就就极少有机会接触京戏了。而且因为以我的环境:爸爸、大叔叔他们虽然喜欢京戏,毕竟还是南方人,也都不是空闲的人,最多看看听听就罢了。所以我也就只有到此为止,只能说这是爱好之一,连真正的戏迷也谈不上。

最后有一件盛事倒是值得一记。是哪一年的事我也记不准了,上海滩上首屈一指的大亨杜月笙六十大寿惊动了全市。除了我们看不到的他家里的庆典宴席等等;除了多条街上的大游行(西式的铜鼓喇叭军乐队;国粹的龙灯、狮舞、彩船,还有看着吓人的把几百上千斤重的香炉穿吊在胳膊皮上游行的)上海整个的娱乐界也都轰动起来了。电影明星、评弹演员、滑稽演员、沪剧演员、绍兴戏演员……无不是群英荟萃,各路神仙齐聚,不只占据了大小剧场,也占据了多家电台。比起前两年蒋(介石)主席六十大庆其盛大何止数倍。其中京戏界当然更少不了震撼人心之举。如果不是上海的几个场子挤不下,恨不得是网络天南海北全体名家。主场还是在天蟾舞台,爸爸他们当然不会错过这件盛事,所以我有幸看了这样一晚上的戏;盖叫天的“狮子楼”被放在了紧接开锣戏的第二齣(平时盖叫天肯定是演压轴戏的);然后是叶盛兰(他虽年轻,但人气之旺正如日中天)和筱翠花(比四大名旦资格还老的旦角宿耆)的“虹霓关”。压轴戏是“四郎探母”,杨四郎由四大须生流派掌门轮流扮演,“坐宫”一折因余叔岩已故,由已被认为是青出于蓝的李少春代表师父上场;“出关回营”这一段比较短,唱的不多,而在遇到杨宗保的绊马索时有一个吊毛筋斗,所以由唱腔与其他人不协调但有武生功底的麒麟童来担任最合适;“见母”是谭富英;“别母”到“回令”是马连良。整个戏里铁镜公主出场时间没有杨四郎那么多,而且四大名旦里的程、尚、荀这次都没有来(至少是我所知的抗战后到解放前这期间,尚小云、荀慧生没有南下过),梅兰芳作为京剧史上空前绝后的世界级艺术大师,以一挡四担得起了。杨宗保是姜妙香;两个国舅是肖长华和刘斌崑;肖太后是芙蓉草;可惜有两个重要角色佘太君和杨六郎是谁演的我怎么也想不起来了(佘太君有可能是是马富禄,至少肯定不是李多奎,联想到程、尚、荀也没有来,可见名家里还是有人不买杜月笙的账),倒是记得四夫人是侯玉兰。因为曾得知玉字辈的青衣侯玉兰是李少春的内人,此前没有见过她登台,我对李少春又情有独钟,所以特别注意到这一点。

还有一件事可传为美谈,正当天蟾舞台这边群英大会时,坤伶(女性戏子)老生孟小冬在在中国大戏院独挑大梁,和这边唱起对台戏来。孟小冬原是梅兰芳的前妻,他们全家都是男扮女,女扮男。儿子梅葆玖唱青衣;女儿梅葆玥唱老生。后来听说孟小冬又当了杜月笙的小老婆,那次她的登台也是庆祝杜月笙的大寿。但她之所以有胆量在这个时候单枪匹马和群雄对台抗衡,不仅由于她与这两个大人物的传奇关系,我相信更重要的是她确有实力。我在“无线电”里听了她一场“搜孤救孤”(解放后上演时一般都称“赵氏孤儿”),其音其韵都有特殊的魅力。

(待续)

文章来源:《“儿时”民国》