第三节 “知识分子的春天”

1956年是新中国建国以来气氛最平和的一年,当时人们乐称之为“新中国的春秋时期”。确实,这不仅是中国大陆最欣欣向荣的一年,也是每个中国人最感到充满期望的一年,对我自己来讲更是奋发求进的时期。遗憾的是好景不长,这只是风暴前的平静。

(一)我接替曲国镇作翻译组组长工作

1956年2月下旬,在办公楼一楼南侧楼梯口拐角处贴一张“公告”称,任命曲国镇为资料科副科长。这是很少有的一位先提干后入党的人(曲国镇于1956年4月入党)。确实很难得。《韩非子.五蠹》称:“长袖善舞,多钱善贾》。确是有理。——这里一并提一句,在1956年夏,资料科老科长林少泉同志升任电石厂厂长助理,曲国镇掌管资料科的全面工作。在1957年他任检验科副科长,后又提为正科级,1963年调往北京。据悉,“文革”期间荣任甘肃省化工厅副厅长。1978年被免去副厅长职务,到兰州某化工厂任职。

我于1956年2月末,接替翻译组组长工作。

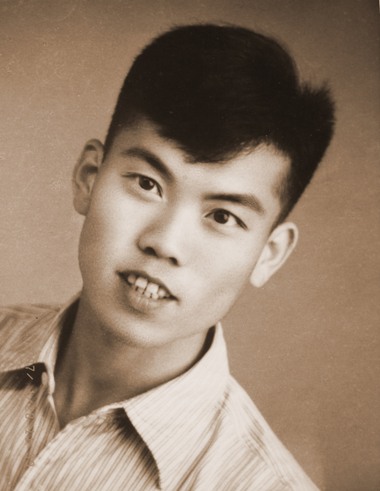

合影(前排坐1为马吉卫).jpg)

当时组内还有翻译人员18人。我接手后,将翻译组的组织结构作了调整,取消原专业组的划分。让大家全面熟悉各类专业知识,并且每人有一定的学习时间,以应付以后的新任务。此时,笔译的翻译工作量已不多,基建图纸已基本译完,余下的是设备说明书和工艺规程等。口译工作任务已在眼前。

稍后之时,李振荣、 韩希珍调到专家工作组任口译翻译:李振荣陪同机械专家雅阔夫列夫工作;韩希珍陪同一位电气专家工作,这位电气专家叫玛利扬,是染料厂的,经常到电石厂来兼职管这里的电气方面工作,他有自己的翻译员叫金恩淑,住在土城子,因往返不便,就在电石厂又安排一位翻译员。以后,韩希珍有了自己的专家——仪表专家玛尔卡良。

不久,来了一位电石生产专家沙玛耶夫,他在国内是电石车间主任;陈实同志调到专家工作组陪同这位专家工作。为了让翻译人员多与苏联专家接触,以熟悉口译方面的工作,杜有海同志也调到专家工作组与李振荣同志一起与雅阔夫列夫工作。

根据笔译工作量的估算和口译人员的需要量的安排,翻译人员已略显过剩。

4月,沈柏英、钱德基、周荣熊三位同志调往兰州304厂(合成橡胶厂)。他们是第一批调出的同志。

5月上旬,王金钊同志调到新建的电石车间任助理机械师。

7月1日,杨纫秋同志由染料厂资料科翻译组调到电石厂翻译组。杨纫秋原在吉林工科高级职业学校时是学化学分析的,1953年到沈阳俄专学习,是金钊的妻子,在这一年的春节期间他们结婚的,时已怀孕,为了生活上相互照应,调到这里。

7月中旬,王更、 王道一、郑金科、邓惠文四位同志调往兰州合成橡胶厂。

至此,翻译人员的调动暂时停止。专家工作组口译4人,翻译组笔译7人。相对地稳定了。自我接手组长工作以来,翻译人员处在人心惶惶状态,留去未卜。

至1957年1月13日,又有李振荣、 孟云霞、余国培、任润培四位同志调往兰州。翻译组解散,全部翻译人员转到专家工作组做口译翻译,我结束了近一年的翻译组组长工作。在这一年的时间里,我成了迎送来去翻译人员的礼宾主持,忙忙霍霍的。

有件事提一下:

1956年4月,曲国镇患肺结核到江南疗养院疗养一个月,一次礼拜天,我和陈实、秦经中三人骑着自行车到疗养院去看他。我听说,梨对肺有好处,就给他买了三元钱的白梨。那时候东西真便宜,1元钱3斤,3元钱给10斤,直到出院他也没吃完,倒成了累赘。那次去看他,我们三人把自行车放在疗养院楼前,临回来时发现我的车前胎没气了,可急坏我啦,又无处打气,只好推着走。那条路要过两个大岭,在下岭的时候索性我就骑在车的后货架子上往下溜放,上岭时再推着走,以后我就平地上也又骑又推,二十多里路,到铁东时已下午2点多。总也没走这么多的路,觉得好疲倦,但也很有趣,见到了江岸的风光,还顺路到了“圣母洞”走一圈,看看历史遗跡,也稍作休息。

(二) 定级长工资

1956年3月,我和韩希珍工作满一年,按规定到了定级的时候;上海俄专毕业的六位同志也工作满一年,也该调整工资的时候了;另外的沈阳俄专毕业的两位同学和哈尔滨外专毕业的七位同志也都已工作半年,该转正了。于是在这年的四月初,为大家长了工资。

这次长工资的结果如下:

马吉卫由200分长到260分(55元9角),韩希珍由200分长到245分;王更仍保持260分,陈实由230分长到260分,杜有海仍保持245分,王道一仍保持230分,郑金科由215分长到230分,孟云霞由215分长到230分;王金钊和李振荣均由177分长到200分;秦经中、任润培、余国培、沈百英、钱德基、周荣熊、邓惠文等均由187分长到200分。曲国镇副科长保持270分。王关友保持285分。

这里说明一点,王金钊和李振荣是提前半年出校,属于肄业,因此工资定为177分;正式毕业者为187分。

此次长工资是普遍性的,未经评定,领导决定。有人说,是为以后工资改革打基础,分成两步走。这是最后一次按“分”调整工资。

(三)肃反运动开始

1956年全国开展了肃清反革命运动。运动也涉及到我们翻译组人员。孟云霞同志在解放前于1947年曾加入过“中国国民党中央执行委员会调查统计局”,简称“中统局”,这是个特务组织,是由陈果夫和陈立夫为老闆的,因此又叫“CC特务”。她是徐州区下属的工作组通讯员,是中统局在各机关、学校、 企业内部发展的工作人员。她是在学校中加入的,是由她的表哥介绍的,她当时只有17岁。在1956年之前和当时,我们谁也不知道这回事。在一次公开处理大会上,宣布她的名字和另外一个叫宫守寓的人,我们才得知。对其免予处分。这大概是因为她当时年龄小,无知,又无罪行;加之她交待彻底,态度良好吧。

在肃反运动中,电石厂还有一位科级干部也在被肃之列,有关此人之事待后述之(见第五章)。

(四)向科学进军

1956年春,党向知识分子发出“向科学进军”的号召。青年团中央也要求团员们制定个人“向科学进军的规划”,要求在一定期间达到什么样的目标。那时,全国一片欣欣向荣的景象,青年们积极向上,都努力掌握科学知识为祖国多作贡献。当时我是团支部委员,更是积极带头。记得在我的规划中曾提到要在五年内达到副博士水平(相当于现在的硕士研究生,那时都是按苏联的学位称谓,有博士、 副博士,无硕士之称谓。)

当时的知识分子真是奋发向上,好一派蒸蒸日上景象,真是“知识分子的春天”到了。但这些都成了海市蜃楼式的虚幻景象。

有一次厂团委召开各个团支部委员开会,在会上各支委介绍自己的规划和理想。有人把要在几年之内加入共产党也作为向科学进军的目标内容之一。我觉得争取入党是政治目标,而非向科学进军的内容,表示非议。我认为,我们要靠本领吃饭,去为国家作贡献,不是靠党员牌子干事。在我们对党做出贡献之后,党就会吸收我们加入的。况且党本来就应当多吸收知识分子加入,特别是大知识分子,他们对党、 对国家贡献大。

(五) 工资改革

1956年全国进行工资改革,取消“分”制,实行直接货币制。据说,“分”制是当年供给制衍生来的。各个地区、 城市的分值不一样,比如,吉林省每“分”2角1分5厘;北京市每“分”2角5分3厘;上海市是2角6分。对此我在1955年6月曾写信给《人民日报》询问,为何“分”值不一样。《人民日报》回信解释说:“那是因为各地区的计算基础标准不一样。每一分的分值是由一定数量的粮、 油、 棉、 日用品等的价格组成。吉林省是以玉米作为粮食的标准价,北京市是以面粉作为粮食的标准价,上海市是以大米作为粮食的标准价。其它物品的标准也不相同。等等。”

此次工资改革取消了这种计算方式,而是以不同地区的生活水平和物价高低分成六类。吉林市属于第六类地区。

第六类地区的化工企业中各种职务的工资标准表如下(单位:元):

行政领导层的工资级别共12级:220,193,171,153,135,117,103,90,81,72,63,57;

科员级别共八级:90,76,66,57,51,46,41,36;

工程师级别共四级:126,112,99,86;

技术员级别共七级:99,85,72,63,54,48,43;

翻译级别共15级:299,253,218.5,190,169,144,126.5 ,112.5,99,86.5,76,69,62,55,48.5;

值班主任级别共四级:90,78,67,56;

化工工人级别共八级:100.5,85.96,73.47,62.78,53.67 45.86,39.2,33.5;

机电工人级别共八级:108,94,82,70,60,51,43,36。

其他技术工种的工人级别八级:108,96,85,75,64,54 45,36

我无意中保存了这个工资级别表。那时我是“调资小组”的成员,才有这么一张表。

此次工资改革,自1956年7月1日起实施起薪 。我们这些翻译人员的工资调整如下:王关友86.5元,陈实76元,马吉卫76元,杜有海69元,韩希珍69元,秦经中62元,任润培62元,余国培62元,李振荣62元,杨靭秋62元;王金钊按技术人员并加行政职务助理机械师的标准为67元;曲国镇按副科级标准为103元。

(六)“七君子”

至1956年8月,电石厂还有专职翻译人员11人。专家工作组4人:陈实、杜有海、韩希珍、李振荣。翻译组7人:马吉卫、王关友、杨韧秋、孟云霞、秦经中、余国培、任润培。

.jpg)

翻译组的七人相处和谐, 同心同德地完成结尾的翻译任务,有暇时练一练口语,准备新的任务。大家嘻称我们七个人是“七君子”。 这本来是年轻人好取乐的一种戏耍,但却有人往心里去,硬要往什么上挂钩。在1958年,险些被说成稿小集团。

(七)翻译组解体,专家工作组扩大

.jpg)

1957年1月13日,翻译组解散,全部翻译人员归入专家工作组。专家工作组专职行政组长徐玄寅(中共党员,他是专家工作组里的唯一的一名党员,是政工人员),下有翻译人员八人:陈实、 韩希珍、 杜有海、 马吉卫、 秦经中、 杨靭秋、 王关友、 王金钊(由电石车间调回)。

陈实与电石生产专家沙玛耶夫(在国内的职务是电石车间主任)一起工作;韩希珍与仪表专家玛尔卡良(亚美尼亚人)一起工作;杜有海与机械专家雅阔夫列夫(在国内的职务是电石车间机械师)一起工作;马吉卫与电石生产专家瓦纽申(在国内职务是电石车间值班主任)一起工作; 秦经中与电石生产专家科里缅克(在国内的职务是电石车间电石炉工长)一起工作;杨靭秋与一氧化碳处理专家瓦希里(在国内的职务是电石车间一氧化碳工段工长)一起工作;王关友参加厂内的肃反工作,暂未与苏联专家工作,故特将已调至电石车间任助理机械师的王金钊同志调回专家工作组。王金钊与二氧化碳灭火装置专家一起工作。

至1957年7月,电石车间生产正常运行,部分苏联专家先后归国,一些翻译人员调离:韩希珍调至河南郑州她爱人那里工作;秦经中调到化肥厂专家工作科;王金钊调到机修车间当车工;杨靱秋调到检验科做分析工作;陈实调去团委工作;我到中央实验室。稍后,氰氨化钙车间生产专家到来,我又返回专家工作组。我陪同别特尼次基专家工作,王关友同志陪同达尼林专家工作。

专家工作组存在的一年多的时间里,电石和氰氨化钙两个车间的开车生产工

作圆满完成。1958年2月专家工作组结束历史使命。此前,我被撤销翻译职务。

第四节 我与苏联专家的交往

(一)初次与苏联专家接触的两件尴尬事

在1955年施工繁忙的时候,作业中许多技术问题必须立即解决,晚上遇到问题时专家不在现场就得到专家住所去找,这样的情况时有存在。偶尔也有突然需要办的事须与专家商谈。在与苏联专家接触中有些事难以忘怀,回忆起来很有意义。

- 1955年7月,正值盛夏,吉林江北化工区的苏联专家组长那察尔金同志自苏联述职归来。一天傍晚,电石厂党委书记王建全和副厂长洛仁要接见那察尔金同志,为其接风洗尘并研究增加投资限额的问题(所谓“限额”是第一个五年计划期间我国统计和限定投资额的标准,当时我国投资限额共有694个,每个限额为500万元新人民币——即1955年币制改革后使用的人民币。一个项目可能要一个或数个限额。如果项目需增加投资,其金额达到一个限额时,须经国务院批准。)因为那察尔金的翻译张忠祥同志(化肥厂专家工作科科长)住在土城子,路远不能来,让我代译。

在餐桌上,宾主边吃边谈。忽然有一位陪同的专家问:“为甚么没有тре-панг这道菜?”这一问,把我弄懵了。Трепанг是什么,我不知道啥意思。我跑到后厨找来厨师,真好,这位厨师懂,他让我跟专家说:“你告诉他,海参要长时间发起来才行,今天临时做,来不及。”专家明白了,我也如获重释。原来是海参呀,可丢人了!我真受一次启发,做翻译工作必须知识面广,多涉及,广学习,勤历练。翻译与“杂学”密不可分。

在1956年建立化工部以后,那察尔金调任化工部长顾问,一次他来吉林偶然相遇,还打趣地提起那次邂逅。

2.1955年8月的一天晚上,我陪同技术科汪海山科长与潘幼莹同志去向专家请教问题。建筑专家巴.阿.波力卡尔诺夫是一位军人出身,在卫国战争中负伤耳朵震聋,能说不能听,对话时要用口形表达或者书写文字。我初次接触,口形表达不出来,干嘎巴嘴他还没明白,又好笑又尴尬。

最后,似乎找到了窍门和技巧,也就顺利了,问题也解决啦,还唠了半天别的嗑儿。当翻译真不容易,什么情况都可能发生。若能学会哑语,哪一个国家的聋哑人都能明白,那该有多好啊!但对方也得会哑语才行。可又不知哑语是否世界通用。

(二)和专家一起过春节

1957年1月31日是这一年的中国春节。在大年三十的晚上,中苏朋友们在专家招待所聚会,先放映两个电影:中国电影《夜半歌声》和苏联电影1956年新拍的原版《钢铁是怎样炼成的》,之后举行团拜和酒会,舞会。宾主们欢乐地玩到凌晨。

大年初一上午,我们单位的苏联专家聚会在时任副厂长兼总工程师姜福恒的家里,欢度中国的春节。有几位翻译作陪,大家一起包饺子。分成两伙:主人家人一伙,客人们一伙。客人当然都是生手,煮出的饺子成了片汤,但是大家吃的依然很香。与主人家人那伙包的不能相比。大家还都是抢着吃囫囵个的,欢欢乐乐好不热闹啊!

唯恐客人们只吃饺子感到单调,我们的厂长助理林少泉从家里为客人做了他家乡的特殊风味菜“粉蒸肉”。专家招待所餐厅的老师傅们担心俄国人吃不贯饺子,还送来他们常吃的西餐,这可成了“画蛇添足”啦,谁也没吃,倒是给孩子们开心啦(姜厂长有五个子女),吃个精光。

春节放三天假,苏联朋友们和我们共同欢度了中国的这个传统节日。可是他们并不知道春节的日期与阳历相对应的日期并不固定,正因如此,1958年1月31日我的专家瓦纽申还给我发来电报祝贺春节(这一年的春节是2月18日)。

(三)中苏朋友之间的友谊

我的第一位专家(大家都称呼自己负责的专家叫“我的专家”)德米特里.尼克来耶维奇.瓦纽申,是留学民主德国的,他在那里连学习带工作,对民主德国的电石生产了如指掌。据他讲,苏联为我们设计的大型电石炉,就是苏联不久前从民主德国引进的,刚刚投入生产,立刻便技术转口到中国,这曾是欧洲最大最先进的电石炉,而今所建的也是亚洲最大的。从这一点看,当年苏联对我们的援助确有一定的先进性,并非人们片面认为的“傻大憨粗”。

前面提到过的,我为专家搪过的扳手,砸在我的右臂上,使他非常过意不去。事后他风趣地谈到这件事说:“还(音hai)以为在中国留下一点纪念,没想到让你给抢去了。你还(音huan)给我什么哪?”我说:“你去换个人情吧!我们的保卫员因为这件事被撤换了工作职务,当场他没有尽到保卫职责,是砸在我身上,若果真的把你伤着,他可要吃不了兜着走啦。”听罢,他真的不安起来,问起究竟。经我解释后,他要与我去找领导,让恢复那个人的保卫工作。我们的同志打趣地说,这位专家还“干涉”起我们的内政啦!但毕竟还是这样办了。

和科里缅克(右).jpg)

(四)专家瓦西里在中国度过他的35岁生日。

1957年5月的某日晚上,几位苏联朋友和他们的翻译聚在一起为瓦西里祝生日。小聚会由招待所的女翻译朱启玲(俄文名叫卓娅)帮忙,她在餐厅订下丰盛的美餐,按照俄式的仪式进行。刚好又收到瓦西里的夫人发来的祝贺电报。电报是用拉丁字母拼音成俄文的,我们谁也都不会拼,既读不出更译不出。那个时候电报局是不直接拍出俄文电报的。恰好有一位亚美尼亚籍(前苏联亚美尼亚苏维埃社会主义共和国)专家玛尔卡良很精通电报业务,立即就给大家读出电报内容:“全家人祝贺瓦西里生日快乐!……”这位专家还给大家简单讲些拉丁字母与俄文字母对应拼音之规则和前置词省略的道理。这成了祝寿礼会上的意外学习收获。小聚会还窜插着舞会,一直进行到深夜方散。

(五)中国同志对苏联专家的信赖

电石生产专家克里缅科是苏联的全国劳动模范,是苏联斯达哈诺夫式工作者。在卫国战争时期,青壮年工人都到前线去了,而克里缅科却留了下来,这正是因为工厂里离不了这位生产能手。在后方承受着更加艰苦的劳动,他创造了惊人的业绩。在上世纪四十年代就有专述总结他的经验和事迹(在五十年代,这本小册子我已译出,保存在厂资料室)。

在即将退休之前,克里缅科毅然来到中国,帮助中国人民的建设,把他毕生积累的生产经验传授给中国朋友。在和中国同行们的共同劳动中,他遇事必亲临现场,身先士卒,对生产中的任何事都一丝不苟,而且手到擒来。有一次电石炉“冒眼”(出炉口自行喷出熔融的电石),还不到出炉的时间,如果不及时堵上出炉口,不仅未熔炼好的半成品白白流出混入产品中影响整体质量,而且炉料流出多了,会使炉温急剧下降,造成炉子整体冷却,后果不堪设想。中国的工人们忙得不可开交,怎么也堵不上出炉口。此时,克里缅科来到。工人们呼喊着:“专家来啦,专家来啦!”只见克里缅科麻利而又熟练的操作,只用两个黄泥球便把出炉口堵住了。事故排除了!全车间在雀呼!中国工人向他伸出大拇指,说声:“哈楼少!”

(六)苏联朋友头一次吃粽子

1957年6月2日,农历五月初五,周日,是中国的传统节日端午节。自从“三大化”各个厂开工试车以来,苏联专家们从未过礼拜天休息,与平时一样照常看生产。这一天上午,专家们看完生产之后,我们特意为专家们和他们的夫人们安排一个小小午餐会,大家一起过端午节。这是具有中国独特风味的午餐:粽子、煮鸡蛋、几种小菜、白糖。简单朴实。鸡蛋是先煮熟了剥去皮再放在肉汤里煮一下,苏联同志并不感到稀奇;但是对粽子却深感兴趣,各式各样的添料,有大枣的、葡萄干的,还有火腿的……他们有的人不仅头一回吃到,也是头一回看到,甚至是头一回听到。

.jpg)

我们边吃边唠,还给他们讲吃粽子的来历,各地过端午节的习俗……他们不仅享受到中国的口福,还听了中国的历史故事,又是一个精神享受。有一位苏联朋友表示,真不枉来一回中国啊!

(七)我的老师与朋友——专家波.罗.别特尼茨基

1957年9月末,我厂的氰胺化钙车间即将建成开车试运行,指导开车的苏联专家也将到来,我被从中央实验室又调回专家工作组。

国庆节刚过,我去哈尔滨接回两位专家:别特尼茨基和达尼林,他们都是氰胺化钙生产专家。别特尼茨基在国内的职务是车间主任,而达尼林是工长。我们在哈尔滨还有一段有趣的故事。在哈尔滨他们俩到领事馆办了手续,发给一些钱,达尼林花100元买一块法国造手表。晚上我们在宾馆(位于南岗的国际旅行社)由达尼林请客,喝酒,让他破费。别特尼茨基说,俄国人就是这个风俗,谁若是买了东西都要请客,那怕是买一个扣子,也得喝上一大瓶酒。

我国聘请苏联专家,我们政府要付给苏联政府很多钱的,还要给专家本人补贴,他们在国内的工资,由原单位发给一半,我国政府根据他们的原职务发给不同数量的津贴,比如主任级每月600元,下一级是480元,最低420元;往上就很高啦。据知,那时国家最高的一级干部毛、刘、周、朱、陈(云)工资才594元。可见对他们的待遇是十分优厚的。——但这回对苏联专家的补贴已经降低了,实际多少钱我不知道。

我陪同别特尼茨基专家工作,王关友同志陪同达尼林专家工作。别特尼茨基专家很有学识,不仅生产技术精通,对下游产品也非常了解,还通晓德语。我原有的一点德语知识,在他的辅导下提高不少,是我的一位好老师,可惜我只和别特尼茨基一起工作了两个半月便被撤职,去当“右派”了。

在此短短的时间里,别特尼茨基还让他的只有14岁的小女儿艾玛(Эма)写信来,与中国青年建立友谊。艾玛还寄给我图片作为纪念。那个年代正是中苏蜜月时期,双方都号召本国的青年和少年相互给对方写信,加深两国之间的友谊。

别特尼茨基还帮助我国设计了氰熔体车间。在氰胺化钙车间开车运行后,北京化工部有机化工设计院来人专访别特尼茨基,请教有关氰熔体问题,准备国内自行设计此生产线。

别特尼茨基对我被打成“资产阶级右派分子”十分同情和不解。

1957年12月14日上午9时许,我与苏联专家别特尼茨基正在谈工作,此时专家工作组组长徐玄寅和翻译杜有海来到我们办公室。

徐玄寅对我说:你跟专家讲,“你被停止工作,下去劳动,你的工作由杜有海接替。”

诧异之余,我把徐玄寅的话翻译给别特尼茨基。

别特尼茨基惊奇地说:“下去劳动?这是你们的事,但我需要工作,半路换人不方便。”

我将专家说的话转达给徐玄寅。

徐玄寅说:“杜有海翻译和你一起工作不是一样嘛!”

我又把徐玄寅的话说给别特尼茨基。

别特尼茨基说:“我与我的翻译马同志已经很熟,彼此了解,一言会意,新换人讲话我听不熟,会影响工作。可否等我工作期满回国后,再让他去劳动。”

我把专家讲的说给徐玄寅之后,他斩钉截铁地说:“不行!这是上边的决定。”

听完徐玄寅的话以后,专家双手向两侧一摊,耸耸肩膀。

对话结束。我辞别苏联专家别特尼茨基。他问我:“你们在搞什么呀?原来的工作不干,下去劳动干什么?”我回答说,这是政治问题,都在搞下放劳动。他叹口气,说:“怎么会这样呢?!”我们依惜相别。

不久别特尼茨基便到北京帮助设计氰熔体车间去了。我也结束了我的翻译生涯,此后我被定为“右派”,劳动改造达21年之久。前程没了,青春没了!

(待续)

来源:民间历史