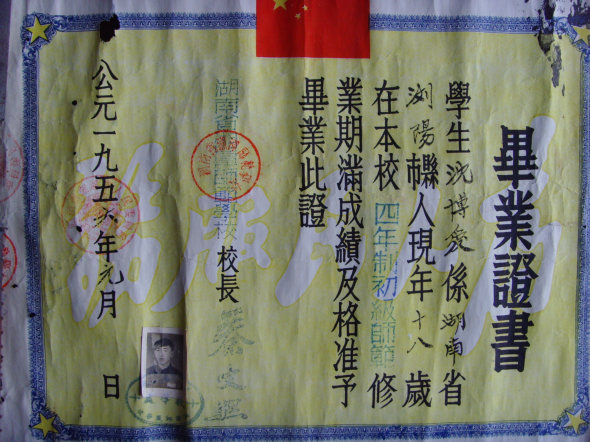

图:1956年元月,作者的湘潭师范毕业证书

75、序曲

1955年冬,乙末,我在湘潭师范毕业了。一纸毕业证书发到了我们手上。这是一张约38cmX32.5cm的黄底蓝花边黑字纸,上方有五星国旗,盖了校印和校长秦文熙的签章。另在“公元一九五六年元月”字样上盖上“湖南省湘潭市人民政府委员会”的公章,学生相片上盖有教导处蓝色椭圆形公章。

这种毕业证很像一张奖状,不像现在红本本上鎏上金子那种气派,只能称是实而不华,走上未来新生活的学历证明罢了。这张毕业证书一直保存到现在。

由祖父帮我把行李挑回老家,这是祖父为我读书挑第八次行李了。这年他已是六十一岁年逾花甲的老人。虽然他还很健康,其实他是在吃苦承担这桩长途跋涉的苦差事。为了家里出个先生,他付出了很多。这是我无法报答的,至今我一直很内疚。

回家只住了四天,就沿着几年前走过的老路去浏阳县教育科报到。教育科负责人开了一个简短的欢迎会,很快分配了工作。只有罗锐华、宋庆贤少数人分到了司法部门。有对象的女同学随丈夫去了外地工作,如谢灵和寻尹军去了北京,其他统一分配到各小学。

我就分到了社港完小,每月定工资为25元2角5分。教育科即发了元月份的工资给我们,相当于500斤稻谷的价值。我第一次拿到工资,非常激动。我想一年能赚到6000斤稻谷,相当于十多亩田的收获产量(当时只有一季中稻,每亩产量四至五百斤之间)。

教育科又召我们开会,宣布年前到农村去搞扫盲工作,我被分派到永和区。要求先到区上报到,再由区上分到乡上去参加扫盲工作,去锻炼一下。

76、永和市和菊花石

从浏阳县城溯浏阳河向东四十里,便到了古港镇。一路轻装步行,我很关心古港周边的自然环境。首先映入眼帘的是左侧的高湖尖和右侧的癞子山。范家岭的小茶店和饭铺绕在高湖尖之下,高湖尖四周为开旷的田野,使它更为兀突高耸。因为光秃的山体由云母砂岩构成,只生长着一些稀落的小灌木和荆棘,风化的沙砾不断滑积在高湖尖的周边地段。

到本世纪前后,随着建筑行业和烟花企业的快速发展,这里成了采砂场,我担心高湖尖很快会从古港消失。

右侧的癞子山是石灰岩构成的山体,没有茂密的植被,裸露的岩石呈斑驳的花纹,恰似癞皮疙瘩。传说它与高湖尖是被张果老一担挑着,从古港过身,听到金鸡啼晓就放下担子走了。故有“高湖尖,癞子山,神仙老子一担担(挑)”的传闻。癞子山现在也早成了古港水泥厂的石料加工基地,已是千疮百孔,失去原来的风貌。

从古港再沿河而上,要经过十五华里长的河东大塅.这是东乡最大的水稻田原,也是最大的粮仓。后来在这里建立了河东农场,成为水稻种子培育基地。

我沿着河东大塅的田间大道走到了永和市(当时称市)的桥头,过桥跨过浏阳河就是永和市。这是一座依山面水的古老集镇。曾经有一段繁华的景象。据祖母说,祖父在永和做染工时,她就住在靠河岸的半边街,祖父常到河里去漂洗布匹。

号称“全球第一”的菊花石就产在祖父漂流布匹的浏阳河底。菊花石相传发现于清代乾隆年间(1736-1795),近有“蝴蝶岭”,故取名为“蝴蝶采菊”。

菊花石是生长在2.7亿年前,(早泥盆世),下部底层中的一种岩石。它由天然的方解石或天青石矿物构成花瓣,花瓣呈放射状对称分布组成白色花朵。花朵中心由近似圆形的黑色燧石构成花蕊,形成盛开的菊花,故菊花石。

菊花石的基底为灰岩或硅质灰岩。由于浏阳东乡一带是浅海,所以灰岩中偶尔会有蜻蜓、螺类及珊瑚化石。几十年后,我从永和学生那里得到了螺的化石和菊花石原石,充实了我的奇石(传)古架。

清《浏阳县志》和《故宫博物馆院刊》都有关于浏阳菊花石的记载。1915年在万国巴拿马博览会上,浏阳菊花石雕荣获金奖和评委“全球第一”的美称,永和也随之名扬四海,誉贯全球。迄今为止,我国是世界上绝无仅有出产菊花石的国家。

由于菊花石雕的不断发展,现在永和河底已没有继续开采菊花石。改在山上开采,计重出售石料,石商没有选择余地,靠碰运气获得菊花石原型。

我到永和区政府报了到。区政府分派我一个人去铁屎山以上的客家山区检查扫盲工作,这也是个年终总结工作。次日,我就带着扫盲检查工作介绍信,按照指定的几个乡由近至远依次进行。按当时的流行说法,其实是个扫盲工作队的身份。

77、铁屎山

我只身往东走了约十华里来到铁屎山。这里是铁山乡所在地,稀稀落落的铺面,生意零落,没有一点蓬勃的气氛。乡政府也没几个人办公,房屋都很简陋。我递上扫盲检查的介绍信后,办公室随即把这事交由一个搞财会的青年负责,让他带领我到基层去开展工作。

白天没什么事,主要是熟悉环境。找一些负责扫盲的基层干部,一般是会计等。从他们报来的摸底数字里,了解到本村文化程度情况。如总人口,中学生、小学生,原有文盲和半文盲,脱盲等人数写在本子上。

到了晚上就到指定村组去开扫盲会。一个厅堂里,中间方形饭桌上点着暗淡的煤油灯。前前后后要等个把钟头才到齐人数,这些男女青年,都一直把埋着炭火的竹笼子夹在两腿之间,坐在两边。我很难清晰看清周边陌生的面孔,大概参会的扫盲对象女的多于男的,而且年龄都不小。

我讲话的内容当然是学文化的重要性,似乎他们没有多大反应,可能他们不完全听懂我的北乡土话。然后抽查脱盲对象的认字情况。这就是所谓扫盲检查工作。人生地不熟,第一次下乡做这种群众工作,我感到很别扭。至于那抽查的脱盲对象是真文盲还是冒名顶替的假文盲,只有村干部才知道。由此想起我老家有个邻舍叫潘富乔的青年,本是中学肄业,只是形象迟钝,服饰不整,于是多次被安排做脱盲抽查对象,使村组能评上扫盲先进村组。

我在铁山乡的几天里,安排在农民家吃饭,每餐付给二两粮票和几角钱。我也喜欢东乡人做的蒸菜。东乡的水源偏碱性,饭桌饭甑都清洗得显出原木纹路,很有清洁感觉。蒸菜都是碗底斋,不很丰盛,但味道清香可口。

山里人很仁义朴实,接待尽其家当。白天与他们交谈时间多,日子容易度过,但晚上就糟糕了,一到晚上,村民把我送到井泉塅的卜氏祠堂去住宿。

这是一个五开三进的祠堂,空荡而阴森。一间村办公室里,除一张床铺和写字台外,只有墙上挂着的一些公文表册。我把门闩上,不敢吹灭那盏煤油灯,躺在床上,也不敢闭眼。儿时在大地坪里乘凉时听到满阿公讲的聊斋故事中的狐仙野鬼,在脑子里拂之不去。在疲惫的迷糊中,我还是度过了一夜。

次日,他们夸我胆子蛮大。一个人敢在卜家祠堂睡。他们说这里是土改时的法庭,临时班房里死过犯人,有吊颈鬼。又说祠堂外也枪决过犯人。

我回到铁屎山,一天坐在乡政府旁边的茶铺里和老婆婆闲谈,说起睡在卜家祠堂的事。她说,不要怕,胆子是吓大的。我们这里是苏维埃,死了很多人,国民党捉了红军都是要杀脑壳的。我的丈夫也是红军,也把脑壳砍下来了,还把绳穿着脑壳挂在我的胸脯前,鲜血滴在我身上。一连游了几天乡,脑壳生了蛆。我现在孤身一个人生活,也活到现如今。我是个烈属,政府关心我,每年发些优待。我听了她的诉说,很是同情她的遭遇,想起马日事变的血雨腥风是多么恐怖。

我发现铁屎山附近的所有道路上,房前屋后和山边荒野的泥土里,有裸露了很多灰黑色的铁屎渣被行人踩得光滑发亮。有的沟圳也铺块铁屎当桥。我从这里走到横山乡的十里山路上,仍然能看到铁屎。我又在住地附近发现很多铁屎堆成的小山丘,铁屎渣中长出很多灌木荆棘。

我很惊奇,推断这里曾经开过矿炼过铁。我便询问当地老人,都说这是朱洪武打陈友谅时,在这里炼铁打造兵器。我说山里还有开过矿的洞子吧!老人说洞有是有的,但林深树密,不敢进山,怕掉进隐蔽的坑洞中。这些传说总归只是传说,我没从县志中找到文字根据。

但到上世纪中后期,这里不叫铁山乡了,改为七宝山镇。因为这里勘测出复合矿床,开发出七宝山硫铁矿,成为省级直属企业单位。工人云集,厂房宿舍林立,交通便利,商店及配套服务行业相应齐全,形成热闹繁荣的工业集镇。到本世纪初,厂矿改制停产,很多工人下岗,这里的热闹景象又走向低谷。

不过我自那次检查扫盲之后,没有去过七宝山。却仍很清楚地记住了那些铁屎山丘,那铺有铁屎的山路,和那位挂着丈夫脑壳游乡的老婆婆。我没有忘记铁屎山——铁山乡这个地名,而七宝山在脑子中是个模糊的印象,只是听说而已。

离开铁屎山时,我捡了一个小铁屎和一坨闪光发亮的矿石带回了老家。

78、上山的客家人

从铁屎山向大山深处就是十几里远的横山,板坑与豆田。这些崇山峻岭的偏僻山区,都是大革命时的苏区,也俗称上山,住的以客家人为主。本地俗称客姓人,客家话又俗称客姓话。

据说明朱元璋征剿陈友谅时,湘鄂赣受乱兵的劫难,人口骤减,有广东潮惠移民填补大举迁徙的史实。故这里的客家人都说他们的祖籍是广东潮州、梅州等地,一直传承着祖籍的方言。本土人称之为广东声(土音为shāng(一声))。

我在横山检查扫盲便到了板坑,再由板坑到了豆田,其程序也和在铁山乡一样,白天走访,夜里开会宣传,抽检验收填表。豆田位于湘赣边界,翻过黄茅岭便是离文家市不远的孙家塅.

我住在一钟姓的农民家里,两夫妻带个小孩。村干部把我安排在他家食宿,是选个卫生一点的小家庭照顾我,认为人多的家庭很麻夫(不卫生)。老钟给我一个火笼,我很不习惯,没有接受夹火笼的招待,生怕烧坏裤裆,并且火气冲在裤裆里很不舒服。我伙食也是少而清的蒸菜,没有很浓的油水,吃得倒也舒服,从未患过肠胃病。

白天都是妇女在外边劳动,上山打柴是妇女的事,男人是松散的生活习惯,喜欢串门闲扯。客家人内部讲客家话,对外都讲浏阳东乡本土话。但本土人讲不好客家话。我向老钟学了从一到十的数字发音,只有二念(yǔ)、三念(sá)、四念(xí),五念(én)外,其余都与本土音相近或相同。三个人称代词中的我念(éi)。方位词中的上念(sháng)、下念(há)。

我问起客家的风俗习惯时,他说婚嫁与本土人很不相同,男方要向女方打三十六个或三十八个包封(红包),最重的一个“离娘米”包封,要二千多块折。最尊敬的是头包,打给女方父母及外公外婆的。打给平辈的是姊妹包。其余是各种名目的包封。女方打给男方有剃头包等。至于丧事就与本土人相差不远,按礼文备录的儒教,履行烧香、客祭、家祭和陪祭,但没你们北乡唱夜歌的风俗。

白天我去山林观察,想发现有什么新奇树种或珍贵树种。只发现一株松柏科杉树,与普通的用材杉树不同,叶片柔软无刺状叶针,色泽铁青。树形不很高大,既不像挺拔的云杉,也不像秀气的紫杉。询问客家老农,说这是绸杉树,是做扁担的特殊材料。

在豆田呆了两天,我就去了蒋埠江。

79、蒋埠江

蒋埠江并不是江河的名称,而是一个地名。它离半坑很近,是这块山区的边缘地带。两山高峻险隘,形成一道陡峭的峡谷。峡谷没有谷底,只有一条奔流直下的溪流。出口处窄狭得像一条巷道。峡口悬岩之巅,建有一座观音庙。透过疏林地隙缝,能看到庙的屋脊和部分墙体。由于我要赶回家和区政府交差汇报,没有去瞻拜慈航普度的观音菩萨,所以对观音庙的印象只是模糊的概念。

溯这溪流而上即到了小河乡,再上便是张坊镇。溪流的源头在张访镇北陲的七星岭。张坊镇与江西铜鼓交界,铁树坳的茶铺就是两省分界线的吴楚咽喉。张坊是非常偏僻的山区,好比我国的西藏一带。日军五犯浏阳时,只有张坊没有被日军侵扰。这里也是苏维埃驻地,红军活动的核心地区。

水流从七星岩的山涧汇集而形成的溪流,直奔蒋埠江峡谷,澄澈的溪流在浏阳城附近汇入浏阳河。人们习惯把这条溪水叫小溪,源头在大围山的溪流叫正溪。正溪与小溪的汇合处,称双江口,也称渡口。因为双江口的地名太多了,很容易混淆,所以说起渡头,就知道是小溪与正溪的汇合处。

自从建立株树桥水电站后,蒋埠江观音庙已成为株树桥水库的库容区。水雾山峦把观音庙装点得更加神奇飘渺,很有南海观音的仙境感觉。后来把株树桥水库改称为浏阳湖,开发为水上娱乐的旅游景区。摩托艇和游船可达观音庙山岩之下,舍舟登临,鸟瞰山光水色,阵阵吆喝和熙攘之声。蒋埠江也随之声名日震,打破了昔日的幽静。

80、归程

回到永和古镇,向政府交差汇了报,总算是完成了任务。已是年关在即,其他同学都早已回家去了。我只身一人又在永和呆了一夜,按教育科规定的时日,我要不折不扣地到明日才能走上归家的路。此前已写信告诉了祖父我归家的准确时间,不谅祖父竟于此日来永和接我。

我沿着河东大塅直下古港镇,再经三口塅老茶亭,北折进入江田坳。从这里起的路途全部是山区,要走三十多里的山冲小道,并且逐步抬升,一路只有一些稀落的民屋,行人很少。午后才到达额头尖下的黄土岭。

记起祖父说过这里曾打过劫,我心里顿时紧张和害怕起来,不时反过头来观察身后的动静。麻着胆子翻过了黄土岭,来到枫林洞,就是石柱峰东麓的枫林峡谷,这是孔戴两姓聚居的地方。一路经过太子庙、中院塅、马尾皂、佛岭、山田、泮春、龙伏,下午黄昏时才赶到了家。

刚进门,祖母就问我看到阿公吗?阿公早就出发来永和接你。我说肯定是路上错过了。从古港到三口到江田坳之间有很多岔路,特别是三口老茶亭是块大油茶林,一定在那里错过的。本是一件高兴的事,弄得都不开心。我非常难过,害得祖父白跑来回160里的路,真难为辛苦他老人家。并且年关了,路上也不安全。祖母看到我不安的表情,说不要紧的,永和是阿公的熟地方,这条路他走过很多次,明天这个时侯会到屋的。

第二天黄昏,天气更显阴沉。祖父拖着疲惫而沮丧的身子到家。他只说了一句应该在永和等他,怕生路走错。晚饭时他才正式说话,到永和一问,说你昨天早上就走了。该当!两头都是一条总路线,只怕是在老茶亭错过了。只要你平安到了屋,我空走一趟也不要紧。过年的料当都有了。

我知道祖父是非常爱我疼我的,而且疼到了极点,能忍受一切劳苦地去疼。他说的过年料当,指的是腊肉和鲜鱼,指的是油豆腐和在永和带回来的京白菜、红萝卜(胡萝卜)。他手上的一点活钱,是在农活之余,碾石踩布赚来的辛苦钱。盘到我毕了业,平安地回来过年,他是很高兴的。并且明年就要去社港完小做老师,总算出了个先生。他更高兴。他的好客和好胜,地方人都了解的。

然而,两年后的年夜饭,是我与他共进的最后一次团圆饭。沉痛的1958年,我入了冤狱,他进了地府。

81、社港完小

社港完小位于浏阳县社港镇中心的周家祠堂内,祠堂下进、上进被当作礼堂开会场所,原两进之间的院落则辟为操场。周围有围墙,东侧有一道小门通入街市,社港人称为下市。祠堂周边的教室和教师宿舍都没有一间是规范化的,完全是因陋就简改装而成。靠近校长室(办公住宿兼用)的一间房子是老师集体办公的地方。

这时的社港完小,即原来的浏阳第三十八完小。因为社港区公所(当时不称区政府)立在社港镇,故社港完小为社港区的中心完小。校长聂能发兼管全区的教育工作,相当于后来文革时的教革办主任,及以后的文教办主任。

全区的老师开会都要到这里来。最远的枫林小学和黄浒洞小学的老师要吃天亮饭,走三十多里路,才能争取按时到会。下午则提早散会,照顾远道老师在天黑之前赶回学校。全区老师的工资,也要每月到这里来领。因此边远学校的老师每月必须要跑社港完小一次。我分到这里来教书,也感到是幸运的,回家只要下行十华里也就到了。

社港镇,位于浏阳北乡捞刀河最上游,离源头周洛只有三十华里,离平浏接壤的黄泥界只有七华里,离小长沙(长沙县)界的金盆坦(灵官嘴一节中写到)也只有十六华里,应是浏阳县西北边陲集镇。大跃进时亩产红薯三十四万的特大卫星也就发射在该镇所辖的黄浒洞山区。据说中国科学院土壤研究所到那里装了几箱黄土去化验,企图发现什么骇世惊人的元素,后来没有听到科学家们发表什么论文。只是公社人在大跃进年代里,出了一个“吹肥皂泡”的名。

另外,我在写“人荒马乱”一节中,曾提到的莲溪镇,也即是社港镇。1944年日军进犯社港时,维持会就立在社港镇。在上市与中市之间有一条小溪穿过,在其汇入捞刀河的地方有座莲溪寺,寺边有高大的古枫,古枫上有日军架着的钢炮(平射炮),威胁着周边的中国同胞。国耻难忘,刻骨铭心。

架在莲溪寺附近的一座古廊桥,把上市、中市连成一体。社港人称它为桥亭子。因为桥体全是木结构,且上有盖瓦檐角,下有木柱板凳,是摆摊歇息的地方,故称廊桥才合适,此桥在文革时破四旧运动中拆换成了水泥桥。

社港完小的教员大多是江山易手时接收过来的旧知识分子,其中也有不少国民政府时期的官吏职员,如徐仁风、孔奂伦、王田连、聂能发等。另外还有喻正仁、林重义、寻额丰等老人,都是年龄偏大的本地老大派。以上这些人都是该校的权威,似乎谁也不敢惹他们。

带着水烟管进教室,学生们自习时吧嗒吧嗒抽起来,这是几个老大们的习惯。另外,他们的语言不很斯文,任何粗痞下流的话都可相互比拟。

我在这一群体中间似乎是鹤立鸡群。一则我刚满十九虚岁,二则我在语言上还没有入俗随流,三则我的业余时间都花在自学上。这样,我的生活是很孤独的。在他们眼里,一个新出茅庐的师范生没有什么了不起的。这时,我初步感觉到社会是多么深不可测,是多么难以融入啊!

我担任全校的图画课和一年级的算数课,企图把学过的教学法和五个环节的标准教案用于实际。可我没有做到,发现理论与实践还是存在距离。这时,开始推广汉字拼音和汉字简化,也要花很多时间来应付全区的考试。为此,我感到时间紧张,有时也感到力不从心。

学生年龄偏大,六年级的女学生有的年龄比我还大,如妇联主任邓开花就是已婚的妈妈学生。还有王旋姿,寻绍连也是够婚龄的女学生。有些老师也打上了他们的主意,如徐仁风就与在校女生寻绍连在祠堂大厅里举行了结婚仪式。后来,这种师生婚恋之风,好像成了时髦。

这时二哥沈阳希在街上打铁,我也去看看。因为他是在纵合厂做工,计件发工资,不能打扰他,后来就很少问津了。由于粮食定量,晚上感到饥肠难受,就从后门出去,花一角钱吃一碗粗糙的光头丐。这种艰苦的生活越来越紧,感到难以支持下去。

校长聂能发是浏阳西乡普迹乡人,十分肥胖,都称他聂胖子。有一定的领导能力。任社港完小校长,监管全区教育工作,仪表严肃,我很少与他交往。在整风反右运动中,他没受到打击。但在肃反中,据说(那时我已被捕)他做过国民政府巡官,于是把他揪出来了,后来不知所终。

正是春暖花开的季节,学校组织老师跋涉五六十华里到小长沙金井完小,搞了一次联谊活动。金井完小办在一幢民居大屋里,据说这里原来的主人是某个官僚地主,厅堂院落由走廊巷道连通,教室都是改装而成。像这样利用民居做学校非常少,大多是利用祠堂庙宇。联谊活动的项目是观摩教学、篮球赛、茶话会和文艺晚会。

金井完小在金井古镇上,位于小长沙的东北角,在平江与长沙市之间的交通干线上。街市是古老的麻石路,铺面小而密集,是农副产品的集散地,特别是棉花土布的生意很兴旺,曾有一片繁华景象,当地人称是小南京。

小长沙与社港的交界山岭叫金盆坦。这里有座古庙,一条古道从庙前盘旋而过,行人都在这里驻足歇息。墙上用木炭写了很多啼笑皆非的文字。有的写上“不要乱画”,“你画我也画”,“要画大家画”,“都是鬼画糊涂”等。

记得祖父说过:大革命时,小长沙那边山区是苏区,浏阳这边是白区,铲共义勇队队长张永麻子带了团勇乡丁住在这古庙里,常下山抢劫杀红军,连摇篮里的孩子也不放过,都说他是张屠夫。

站在金盆坦往下看,山下有九条一字型的丘陵和一座山包。当地风水先生说这是“九棍一拳头”,是出强盗的地方。金盆坦两边附近的村民,关系往来密切,有很多跨县联姻。这边的杨源人经常挑着土产品去山那边换谷换米。

从社港镇出发进入廖家洞、朱家洞、深坳再到这条洞(冲)的尽头,是一个叫做倒坡的地方。倒坡只有唯一的一户人家,是廖姓,其主人叫廖福隆,就是徐悲鸿夫人廖静文的父亲。廖福隆是有名的开明大地主,占有周围很多山林旱地,稻田则都在小长沙地界。

我从这里经过时,也驻足看到了一排排残存的粮仓和油(茶油)仓,打听到其房屋都在土改时分给了贫农,主人的家属也都在外地了。倒坡附近的廖家祠堂也是廖福隆的家庙,1949年后在这里改建成倒坡小学,一直到文革时才撤校拆毁。这是地方唯一一个由一个户头建立的祠堂。

到90年代社港撤区建镇时,廖静文女士才回来看过一次老家。这时她已是年近古稀的人了,可能这里于她而言,也只有儿时的回忆了。

82、花桥完小

忽一日,聂校长通知我到花桥完小任教。因为那里的唐淑贤老师要调走,到东北她丈夫那里去。唐的丈夫徐赋选,是我在永兴庙高小读书时的数学老师。

从社港沿河北上七华里,便到了花桥,捞刀河在这里的关山嘴崖下向东九十度大拐弯。溯流而上,经沙石塅、关山坳、大洛坪、潭口进入夜合山峡谷,过火石桥就是周洛,捞刀河的正流源头就在周洛之正洞的十八盘山涧之中。

花桥是浏阳北乡的一个河谷地段,土地肥沃,盛产桃李之类的水果。这里聚居王、寻两姓。王家大屋是这里最大的民居。花桥有条小街道,有南杂、屠店和中药店等,没有合面的店铺,是一种走廊式的半边街。隔小街不远的古樟旁边,有一座“成头古庙”,这就是花桥完小所在地,本地人把成字发因为shan.

花桥古樟有约七米的胸围,我非常喜欢其裸露出来的错综复杂的盘根,古樟覆盖的荫面有600多平方米,是夏季乘凉嬉戏的好地方。捞刀河从古樟南面流过,一条古道也从河边蜿蜒通向远处的关山嘴。

古樟的北面是操场,西面是学校。庙门即校门,门楣上用红漆写着“花桥完小”四个大字。庙门两边的房子改为教导处和教室,内坪两边的板楼改为教室,上进空荡荡的殿堂做礼堂用,两边都是教室,教室宿舍安插在四角的小房子里。

我一到这个环境,不由想起自己从读书到教书,都是与在祠堂庙宇里生活,都是与祖宗与神仙老爷打交道。其中唯一能与文化教育相连的就是孔庙。

学校的校长是邓彰明,一个老实忠厚的人,教导主任熊达璋,是旧职员,也还谦和。同乡付月窗很随便,教我抽水烟筒。还有一个姓陈的同乡兼同学,因为专搞外调审干,提着黑色公文包很威风,也就格格不入,心照不宣,既无同乡感情,更无同学感情。在反右和肃反运动中,他成了干将,我成了阶下囚。

我的课程是接唐淑贤的四年级语文兼班主任,全校的图画和一年级数学。每周总共有二十余教时,改作文最花时间。因此我没很多时间来搞自己的学习。加之晚上还要搞家庭走访或社会中心工作宣传。所以晚上时间也很紧张。学校还办了一个夜校扫盲班,大家轮流去上课。

花桥上行三华里是与平江交界的黄泥界,所以有很多平江学生到这里读书。该校有很多大龄学生,如喻义花、王杏仁、寻丽华等是最大的女学生,后来成了校长夫人和师母。而王奠邦、王绍阳、寻快然等男生则与我年龄相当,外人常把我当学生看待。其中王绍阳、王奠邦兄弟是地方子弟,很聪明手巧,课余做些木工活,为我做调色板和写字架。因此我与他俩关系很好。我常到他家寻找古书,或和他高度近视的父亲聊聊诗书之类的话题。

邓校长因为学校宰杀了一头自养的牲猪,挨了批评,到乡政府写了检讨,撤了校长职。因为粮油肉食计划供应,学校杀了自养的牲猪改善伙食的做法就是犯了大错误,好像触犯了法律一样严重。惹了好大的风浪,会上点名批评。虽然当时也请了村干部吃了一顿肉饭,但也无济于事,任谁也不便为邓校长说情。

学校食堂里,每月定量是29斤大米,三餐饭由大师傅寻和鸣盛好后,饭罐里一点都不会剩下。如果来了客人,就要早通报大师傅加客餐,由会计在工资中扣除客餐钱粮。我的肚子很难填饱,加之我喜欢打篮球,晚上更加肚子饿。好在花桥街上的墨鱼、豆腐很便宜,且有现货供应。于是每晚备完课后,大家就统一吃夜宵,每人一钵墨鱼豆腐,这是乡村的传统配料,吃得很舒服。

后来墨鱼货源断绝,夜宵就改为吃红薯粉做的粉皮,老师们轮流去买来,大师傅在粉皮里撒上胡椒粉,味道倒很香辣。这种粉皮夜宵没能维持多久,就进了萝卜运,开始吃萝卜夜宵,吃得肚子像只鼓,不到半个时辰就变成了瘪气球。

再后来就没有夜宵了,大家八仙过海各显神通,有时到学生家里走访,运气好能吃到一碗粗面条。而我在篮球场结识了一位从浏阳三中休学回来的青年王继启,他住在花桥街上,从家里搞来一些扁豆和木炭,晚上煮熟后我们搞扁豆夜宵,可是这无法长期维持下去。

每周六下午,在附近沙石塅教书的陈及老师,常来学校叫我一起回家,星期天下午又一同来学校。返校时从家里带来一些炒熟的米粉可用开水冲泡成糊充饥,或嚼茹片玉米等。陈及比我长二十岁,划右后恢复了破产地主的成分,和我一起划入黑五类,我们常在一起参加义务劳动和五类改造会,我和他也常代替其他五类分子写改造规划和坦白交心材料,成了改造小组的特殊文书。

我们老师的年龄差距很大,对热量的需求量当然也很悬殊。我是血气方刚的青年,还热衷于打篮球和野外活动,因此每月29斤大米是完全不够的。每月25.25的月工资,除每月上交的7.5元的伙食费,剩下的12元钱,都花在了订杂志和购书方面,有时连邮寄费都无法凑齐。记得有两次想去长沙参观美术展览,也只好落空。

两年来,我没添加什么衣服,只给家里买过一次茴香饼和几斤猪肉。所以我在这种粮食紧张的情况下,是无能去购买副食品补充热量的。

1957年我与前妻刘氏结婚后,经济就更加捉襟见肘,几乎难以支持下去。倒是1958年入狱后,牢狱之灾取代了经济和粮食的困难,不用再考虑温饱问题了。

那粮食为什么这么紧张呢?我认为是因为统购统销政策的硬性摊牌任务和当时的粮食亩产水平低下。虽然当时粮价是每100市斤5.1元,猪肉价是每市斤0.48元,但国家限制供应,粮少猪少肉就稀。

邓校长撤职调走后,学校换了一个潇洒的卜校长,教导主任是林思成,并调来一个唐训庭,加上原来的邓全胜,都是1949年前的浏阳县立中学的同学。这个关系密切的三人帮,亲如兄弟,成了左右学校的核心。

不久卜校长就离弃了发妻,来了一个砍竹遮简,把五年级女学生寻丽华猎入怀抱,结为伉俪。相继唐训庭效尤,与六年级女生王杏仁结婚。这是当时一种时髦——师生恋。但1958年,卜唐二人相继入狱,婚姻自然解除了。这起风华韵事,自然在当地也惹来物议,而这些大龄女学生们,或许认为能当校长夫人也是件“荣幸”的婚姻。

到了1957年,我的课更重了。除一班语文外,还教一班五年级数学,一班六年级自然,不过这也是我喜爱的科目。记得在制作鼬鼠标本时,曾得到过中科院动物研究所张杰的书信指导和帮助,关于空气成分的实验也很成功。

在花桥完小,还去参加过两次联谊活动。一次是去平江县城八关完小,另一次是去平江司村完小。到平江县要步行五十余里,到司村则要步行三十华里。因此两次的篮球友谊赛都中了对方的逸战劳之计,以失败告终。校长安排了几个大女生同行,是为了应付文艺同乐晚会,倒是开心。我只关心山水,唯一参加了一场篮球比赛,是冒称成我校学生上场,幸未露马脚。但两次活动往返一百六十华里,累得要死。

(待续)

转自民间历史