(1)闯关东的“老呔儿帮”

我的故乡河北省乐亭县,是商朝之前建立的孤竹国所在地。(1)

乐亭县历史悠久,早在新石器时代晚期就有人类在这里繁衍生息。商、周属孤竹国,秦属辽西郡,汉晋属平州,北魏置乐安亭,唐属马城县,金大定末年(公元1189年)置乐亭县,迄今已有800多年历史。

乐亭自古雅重教育,文化昌隆,人文荟萃,从金代置县到清末共出进士55人、举人167人。

孤竹国是商王室所封的同姓诸侯。传说孤竹国国君有两个儿子--伯夷与叔齐。伯夷为了让弟弟叔齐继承王位,离开国都,谁知弟弟知道后,也不肯继承王位,跟随其兄而去。暴虐的殷商灭亡之后。伯夷和叔齐以商遗民自居,不仕周朝,不食周粟,在首阳山山下采薇(一种野菜)而食。有一天,碰到一个老丈,老丈笑着对他们说:“你们二位以不食周粟标榜自己对前朝的忠心,但是你们不知道普天之下,莫非王土。率土之滨,莫非王臣的道理吗?你们虽说不食周粟,但你们吃的野菜不也是周朝的吗?”二人一听,觉得很有道理,于是决意不吃,最终饿死在首阳山下。

这个流传了3600多年“耻食周粟”的动人历史故事 ,就是发生在古代的孤竹国--即今天的河北省乐亭县及其周围一带。

乐亭,也是当年魏武帝曹操东征乌桓(也称乌丸)暂留之地。建安12年(公元20年),已经53岁的魏武帝曹操,在打败袁绍、平定北方之后,劳师远袭,东征乌桓,挥鞭跃马,东临碣石,踌躇满志,写下了“东临碣石,以观沧海”这首光照千古的诗篇。据专家考证,碣石山,就在乐亭西南的渤海中(六朝时沉入海底)。

在近代,在这块肥壤沃土之上又哺育了“铁肩担道义,妙手著文章”的中国共产党的创始人之一李大钊。

乐亭,物华天宝,地灵人杰!

我于1935年农历3月24日(公历4月26日)出生在河北省乐亭县黄瓜口村一个贫苦的农民家庭。

图:今日的黄瓜口村

黄瓜口是距乐亭县城东20里的一个村庄,全村有100多户人家,分西黄口、东黄口、北黄口3个村庄。村北有一条大河,是滦河的支流,人们称这条河叫“二滦河”。河的两岸种满柳树,以保护河床和堤坡。

“二滦河”是东西走向,河水很宽很深,阻断了南北两岸的交往,也影响了两岸村民的生产和生活。

有一年,村里的人聚在一起,商量如何征服“二滦河”,疏通南北交通,方便过往行人的事宜。有人说修桥,有人说造船修渡口,也有人说无论修桥还是修渡口困难太多,无能为力。主张修桥的说:“修桥一劳永逸,虽然费工费力费钱,可是平时就不用出工出力了,算长帐修桥比较合适。”主张修渡口的也有道理,他们说:“修渡口比较容易,主要就是造船,可以就地取材,制作两条大船就可以了。平时虽然需要有人摆渡,可是摆渡可以收钱,时间不长就会把造船的成本收回来。”最后人们一致决定修建渡口,建造船只。但是建造几个船,造什么样的船,又成了问题。有人主张造长而窄的条形船,有人主张造宽而圆的椭形船。这件事又久议不决。最后决定建造两条船,一条长形,一条椭形。并相邻分建两个渡口,一个为长形船渡口,一个为椭形船渡口。

时间不长,渡口修好了,渡船也造好下水了。过往行人越来越多,买货卖货的、走亲访友的、读书赶考的,赶车的、抬轿的、吹喇叭的、上庙的……男男女女,老老少少,农工商贾,达官贵人,公子小姐无不往来其间。这个地方积聚的人越来越多,货物也越来越多,居然成了人流物流的集散地。

这个渡口原来没有名字,人们为了方便,就为这个渡口起了名字。那个条形船象个黄瓜,就把那个停泊条形船的渡口称为黄瓜渡口;那个椭形船象个木瓜,就把那个停泊椭形船的渡口称为木瓜渡口。

这就是乐亭县城东当今的黄瓜口、木瓜口两个村名的来源。

黄瓜口是我的出生地。木瓜口是1938年领导“冀东暴动”的、解放后担任交通部长的李运昌的故里。

乐亭因频临渤海,地少人多,又加上土地多集中在地主富农手里,所以即使在没有灾荒的年头,当年所产的粮食也不足半年之用,如果遇上灾年,那就会出现饿殍遍野的惨景。为了求生活命,许多人就走上了闯关东之路,这些人到关东之后,凭着他们能吃苦耐劳,不但解决了衣食饭碗,而且有些人还发了财。

从清代中期开始,乐亭人源源不断地走出家门,经商做买卖。从商人数达10万之众,形成了名扬全国的“老呔帮”。

据1931年“九·一八”事变前的不完全统计,乐亭人主要在东北、华北大、中、小城市开设的商店、银行、工厂达1000余家,拥有总资金近3亿银元,年利润高达5000多万银元。平均每年汇回家乡的款项达2000万银元。按那年代的社会经济发展水平,乐亭县够富足了。

东北人称呼闯关东的乐亭人为“老呔帮”。

图:艰难跋涉的闯关东的老呔帮

雄踞于中国商界的,在中国经商史上有十大商帮:在官府卵翼下的徽商,“走西口”的晋商,“下南洋”的潮汕商……而闯关东的“老呔帮”,却不在其中。但是“老呔帮”亦儒亦商的经营作风,显赫的声势,却在东北三省产生了极大影响,难怪东北俗话所说的:“东北三个省,无商不乐亭”

“老呔帮”以儒家之道经商,以义取利,以诚待人,宁可失利,绝不失义。所以在人欲横流,物欲熏心的旧时代,“老呔帮”在东北有极高的商业信誉,被誉为“北国商魂”。

至上一世纪20至40年代,乐亭县境内已形成这样一种观念:家境不论穷富,都要千方百计供孩子念书。至小学毕业,多半不再念中学,而是托亲靠友,到关外(指山海关以外的东北地区)习商当学徒,三年期满后,就可以挣钱,甚至可以当掌柜的(即经理)。弄得好的,自己可以开一号买卖,也就是当上了资本家。乐亭县内,男子纷纷外出习商、经商,妇女在家支撑门户、当家理事,称为“内当家”。男子经商发财后,汇款回家买地,自己耕种不了,于是就雇请长工。在本地往往雇不着壮年男子,便到邻近的滦县、滦南县雇请,形成了外县佣工遍于乐亭县的状况。到1947年冀东解放区实行土地改革后,乐亭人出外经商的传统才逐渐消沉衰落下来。

乐亭县的刘新亭、武百祥等人就是闯关东发了财的典型代表人物。

刘新亭,乐亭县城北刘石各庄人,他自幼家贫,养成了能吃苦耐劳的品质,而且身强体壮。成年后,他被生活所迫走上了闯关东之路。他头脑灵活,生性机敏,且能吃苦耐劳。他发现东北各地普遍缺少农具,特别是锄板子,而且土布、棉花等东北很少出产的物品,也比乐亭附近昂贵。于是,他向亲友借钱,凑了点最初的资本,自己卖力气,肩挑手提,往返贩运。获利之后,他改为雇用大车贩运,去时运锄板、棉花、土布等销往关外,返程运粮、豆、土烟叶、兰靛(染料)到关内销售。十几年后,他获利达万贯,发财致富。接着,他的儿子刘如 ,继承父业,先在龙湾(今吉林省农安县)开设了广发合商号,起初经营百货和钱粮生意,后来,又发展为经营百货兼营汇兑。在刘如手里,积累资金达千万贯。刘如的三个儿子分家时,各立堂号,在宽城子(今长春市)同时开设了泰发合、益发合、东发合三大商号,人称“合”字号的买卖。如此子承父业,经过刘氏儿孙几辈人的经营,到清末民初,“合”字号买卖的分号达几十处,几乎遍及东北各地,其财势已跃居东北商界之首。在乐亭县,刘家成了“京东第一家”富户,名闻北京及京畿地区。

刘新亭也是书香之家,记得1947年土改时,从他家抄出的各类古书画就拉了几十马车。这些古书画拉到县城后,被付之一炬。那其中该有多少弥足珍贵的文献,甚至是孤本。那时我跟在县城公安局工作的父亲住在一起,曾亲眼目睹了那烧书的场面,烧书的烈火持续了几天几夜。当时年龄小,还不能让我认识这些古书画的价值。

我小的时候听大人说,当时的清朝王室也曾向刘石各庄的刘新亭家借钱,这些传闻未必是真,但从这个传闻里也可证明刘家当年显赫的家业!

乐亭人闯关东有不少人确实是发了财的。乐亭何新庄的武百祥,闯关东时,腰带上别一双布鞋,口袋里除了宵行夜宿的住店钱之外,别无长物。当时闯关东的人,既没钱坐火车、汽车等现代交通工具,只靠两条腿步行出关(山海关),家里给做的布鞋,怕穿坏了,就把鞋别在腰间,打赤脚走路。武百祥就是这样光裸着脚板子到了长春。开始他推车卖花生、瓜子,但上苍不负有心人,几年后他有了自己的商店,一直发展到东北大城市都有武百祥的商号。至解放前,他已成为东北地区腰缠万贯的富商大贾。

图:武伯祥

他发迹后,在乐亭老家为父母修建了占地百余亩的陵园,陵园内是华丽的殿堂坟茔,周围是苍松翠柏,各种果树杂植其间。我在渤海中学读书时曾去过陵园(称吴园)游玩,不知道这个陵园现在还存否?据说武百祥是个乐善好施的人,家乡人是凡去东北谋生计的,只要找到他,他都会有些接济。他在乐亭何新庄修了一所小学,叫百善学校,学校规模比当时乐亭其它小学要大得多。除教室外,还有一个大礼堂。解放前夕冀东区渤海中学(也就是冀东二三联中,是今天乐亭一中的前身)就设在这里,我在渤海中学读书时,常到大礼堂去开会,去上大课。就是在这里,我第一次听老师讲人是猴子变的!

六十年代初,《光明日报》曾以整版篇幅介绍武百祥,那题目似乎是《武百祥的发家史》,他是作为资本家被在报纸上发文批判的。

不知乐亭何新庄还有无武百祥的后代?

闯关东的“乐亭帮”在东北发家的除以上说的两位之外,还有赵汉臣、刘临阁、杨焕亭、母海岳等人。

东北人习惯把闯关东的“乐亭帮”叫“老呔儿帮”,对于“老呔儿”的称谓,历史上已无文字可考,但在民间流传着两种说法:

说法一:

传说最早闯关东的一个乐亭人叫王老泰,王老泰仗义疏财,人非常聪颖,善于口辩,还有一点狡猾。据说他在东北做生意发了财,所以在上个世纪初引得乐亭形成一个闯关东的热潮。关于王老泰的佚闻奇事很多,只举一件:据说一次在山海关一个客栈里,一个年轻人大讲王老泰如何刁钻古怪,又如何发财。当时王老泰正好在场,他问这个年轻人:“你认识王老泰吗?”年轻人答:“我们县的人都知道王老泰,可惜没见过面。”王老泰既不亮身份,又不动声色。到晚上在客栈大炕上,他挨着这个年轻人睡下。到半夜,他把年轻人的被子拽过来盖在自己身上,年轻人睡得冷,又把被子拽回去,王老泰又把被子拽过来,如是者多次,年轻人发火了,质问王老泰:“你这个人真奇怪,为什么老拽我的被子呢!”王老泰反问他:“你有什么证据证明被子是你的呢?”年轻人无言以答。王老泰说:“我的被子倒有证据,临走前家里人怕被子跟别人弄混,把一张‘当票’絮在被子里,不信打开看。”当时就撕开被子,果然有一张“当票”,年轻人目瞪口呆。王老泰这才把被子还给年轻人,说:“我就是王老泰,以后不要再说他的坏话!”

原来是这样,这张絮在被子里的“当票”,是王老泰趁青年人熟睡时从被缝儿里塞进去的。

“老呔儿”是“老泰”的谐音,因为王老泰而使东北人称“乐亭帮”为“老呔儿帮”,这是传说之一。

说法二:

乐亭人有浓重的乡音,而且是难改的乡音。比如“乐亭”的“乐”字,在汉语普通话里只有两个读音:其一是读lè,如快乐;再是读yuè,如乐曲。而“乐亭”按约定俗成,却把“乐亭”读作laòltíng。再加上乐亭人浓重的乡音,久而久之,“乐亭”谐音就变作“老呔”了。

这两件说法,究竟哪种说法准确,或者两者兼有,已无从考据。

“老呔儿”的称谓,原本并无恶意,隐含着善于经商、工于心计之意,还多少有些敬畏在其中。但在仔细玩味之后,亦可从中体味出,这里边有几分中国人传统的“农本商末”观念而轻视经商的味道。此外,东北称乐亭县、滦县的商人为“老呔儿”,而称冀东其他各县商人为“花老呔儿”,以示细微的区别。

在我进入城市读书之后,我不喜欢别人称我“老呔儿”,我觉得那称谓里暗含着城市人对乡下人的歧视与轻蔑。

(2)乐亭人的两大骄傲

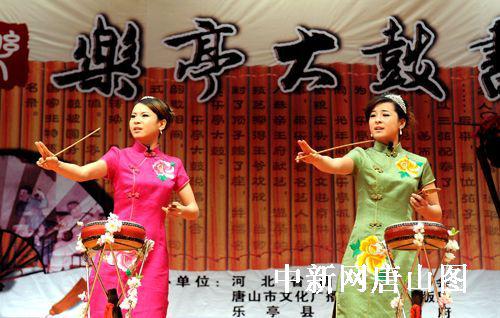

乐亭是个文化积淀深厚的县,历来有“中国曲艺之乡”的盛名。乐亭人有的两大骄傲,就是皮影戏和乐亭大鼓。

乐亭皮影戏,也称“乐亭影”。它历史悠久,流布地域宽广,是我国皮影戏的一个主要剧种。乐亭影是一种民间美术、民间音乐、民间舞蹈、民间说唱等综合性的戏曲表演艺术。在音乐、念白、雕刻、操纵等方面,都具有浓郁的地方特色,是我国影戏园中一株瑰丽的奇葩。自金代到清初600多年中,乐亭影逐渐发展成熟。外地人把乐亭话叫“呔话”,因此人们又把乐亭影叫做“老呔影”,乐亭影影人和场景是用驴皮刻制的,人们又叫它“驴皮影”。

图:唱影艺人在操纵影人

关于“乐亭影”的来历,流传于民间的有两种说法:

说法一:相传汉武帝失去李夫人后,朝思暮想,寝食不安,大臣们为了安慰汉武帝,就做了一个方形的帐篷,又做了一个酷似李夫人的影人,然后告诉汉武帝他们能请人把李夫人的魂招回来。汉武帝信以为真,就按大臣们的安排,端坐在方形幔帐中等待李夫人,大臣们就拿着做成的影人在幔帐外晃动,并掐着嗓子装出李夫人的声音,由此演绎发展而形成了“乐亭影”。

说法二是:相传很久以前,南海观音菩萨带领徒弟韦驮和红孩儿到北方宣卷讲经,讲完经义,留下了经卷返回南海。以后人们用素纸刻制了观音菩萨、韦驮和红孩儿的影像,操纵着三个影人继续宣卷讲经,由此产生了乐亭影。

以上只是传说而已,实际上,乐亭皮影的产生,跟其它文化艺术形式的产生、形成有很多相似之处。乐亭皮影是乐亭人长期生产生活实践的结晶,是皮影艺人在长期皮影演出过程中不断继承、改革、创新、提高、升华的结晶。

乐亭皮影用驴皮刻制影人,原因是驴皮透明度好、柔韧性强,视觉效果和操纵效果都比较理想。影人雕刻的流程比较复杂,首先是选皮料要求很严格,他要根据影人头部、颈部、腰部、臂部、脚部软硬厚薄的不同需要来选择合适的皮料,进行雕刻。人物和场景的创作大多没有可参照的资料,全靠剧情中的描写和雕刻者的经验与想象来完成。

图:用驴皮刻制的影人

乐亭皮影是以表演人物活动为主的动画性戏曲。影幕上出现的各种角色都是影子人。要让他表达人物感情,推进故事情节,就必须有人操纵,使其动起来,使没有生命的驴皮影子成为有生命的活的灵魂。在操纵上,以精细取胜,以灵巧感人。若要达到这一要求,操纵的艺人必须有丰富深刻的生活积累,有长期实践锻炼的过硬基本功,有善于总结前人成功经验和不断创新提高的能力。乐亭皮影的操纵,有一人操纵,两人操纵和多人操纵等形式,这主要根据剧情的需要来确定。皮影的操纵讲究手法和身法,操纵员的手法很重要,他要用两只手完成各种舞台人物的不同动作,身法主要是指随着舞台人物的不同动作变化操纵人员的身型,使各种动作与行为更到位。

乐亭皮影的唱腔有着完整的唱腔体系,他源于乐亭的民歌、民谣、俚曲等,有着浓郁的地区语调,唱腔娓婉、温柔,尾音细长;语音声细、音轻、清晰、响亮、优美,乐亭皮影唱腔是乐亭语调的夸张。有人说乐亭人说话就象唱歌,这与乐亭皮影的唱腔有着密切的关系。乐亭皮影的宾白,也都用乐亭的方言,表现了乐亭人说话的特点,可以说是乐亭地方方言、谚语的提炼。乐亭皮影行当俱全,适宜表现各种人物和各种剧目。

乐亭民间流传一句俗话:“驴皮造反,傻蛋熬眼”,是说人们为了看皮影戏,不惜熬夜的情景。儿时的我们,不怕熬眼,十里八里内,只要有唱影的(乐亭人跟演皮影戏叫“唱影”),我们都会成群结伙地去看。站在那高高的影台之下,无论寒冬还是炎夏,夏天热得汗流浃背,冬天冻得手脚麻木,也要看到散场。

乐亭的唱影人齐怀,是影界泰斗,他是离我家只有10多里地的王滩(今京唐港)人。齐怀的名字在乐亭家喻户晓,他那优美柔润、悦耳动听的唱腔,令那些影迷们梦魂牵绕。多少唱影人想模拟他的声调,却没有一个能赶得上他。小时候,只要是齐怀唱影,我们场场必到。他的“粉丝”遍布乐亭各村各户。

近年来听说乐亭皮影进入北京,落户于东城,但是因为杂务缠身,再加上已经没有童年那种情趣,所以始终没得去一睹为快。

乐亭大鼓是我国北方的主要曲种之一,发源于乐亭县,靡声于京、津、冀东及东北三省广大地区。乐亭大鼓的产生,是在继承古代多种说唱艺术的基础上,经过长期演唱实践逐步发展和成熟起来的。据记载,乐亭大鼓的成熟应在明代中晚期,是在吸取乐亭民谚、民谣精华的基础上发展和成熟起来的。相传乐亭一带的人都有能歌善舞的习俗,逢年过节,都举办群众性歌舞活动和说唱活动。同时乐亭方言本身就有自然的旋律性,字声都带唱音,尾音细长回旋。因此,外地听了乐亭口音,都觉得象唱歌。如果稍微把语音拉长,再加上鼓板,进行提练升华,即能成为具有乡土气息的优美曲调,乐亭大鼓就是在此基础上逐步发展起来的。 ?? 乐亭大鼓相传是在1850年前后由乐亭人温荣创立的。它与评戏、乐亭皮影并称“冀东民间艺术三朵花”。自形成以来,名人辈出,流传广泛,有较为深厚的群众基础和文化底蕴。温荣之后各代传人有陈际昌、齐祯、冯福昌、王恩鸿、王德有、戚用武、戚文峰、韩香圃、靳文然、张云霞、贾幼然、姚顺悦等,是各个历史时期的代表性艺人,其中尤以民国时期的韩香圃和靳文然最为著名,他们各自的艺术,被分别尊称为“韩派”和“靳派”

图:乐亭大鼓说书艺人

1917年,艺人胡少兰在唐山开辟鼓乐大鼓演出场地,进而扩展来又挤入津、京。民国中期,乐亭大鼓形成两大派:东路派,以韩香圃为代表,其唱腔善用丹田之气唱空腔,嗓音圆润,旋律婉转、柔美细腻,注重节奏鲜明、吐字纯正;唱调严谨,绝不因词害曲,因词折曲。西路派,以靳文然为代表,其唱腔嗓音粗犷,善于控制声音,重喷口、气口,巧用鼻音,以字润腔,字正腔圆,流利自然。

乐亭大鼓的表现形式比较简单,只需要一鼓一板一弦一人演唱就可以了,演唱者打鼓又打板,边说边唱。描绘场景,刻划人物,议论得失,都集中在演唱者的嘴上、表情上和动作上。

乐亭大鼓用的鼓,与其它流派的大鼓用的鼓基本相同。一面小鼓,底下有个三脚支架,用一支鼓槌敲击,但与其他大鼓在敲击的效果上不同的是,有其自身固定的鼓谱和套路来烘托气氛。乐亭大鼓用的板是两片月牙型的铜板,叫”梨花板”,敲击起来音色响亮,外型美观。打板也有固定的套路,不但有演员掌握节奏的作用,而且也随剧情变化起烘托气氛的作用。

乐亭大鼓的又一个特点是说唱兼而有之,唱时就是九腔十八调,而说时就如同其它剧种的宾白,更与评书相似。乐亭大鼓的宾白,全部使用乐亭的地方语言,如果不说乐亭话就缺乏了乐亭大鼓的韵味。所以外地人学唱乐亭大鼓,都拜乐亭艺人为师,先学乐亭话,这在乐亭大鼓艺人收徒中叫”正口”。就是纠正原来的发音和声调,使其与乐亭地方话相一致。

乐亭大鼓学来不容易,表演上各有风格,尤其是一人说唱一人表演,而且还要表现不同年龄、不同人物的各自特点,这就更增加了学唱乐亭大鼓的难度。所谓一板一弦说千古兴替,一人一口演百面人生。如表现小孩的情节,嗓音要模仿小孩,面孔的变化要表现小孩的天真,动作也要有小孩的特点。这样才能更逼真地刻划人物的性格,增强说唱的感染力。

图:著名说书艺人韩香圃

我在乐亭师范读简师的时候,大鼓名艺人韩湘圃还在世,我曾听过他说书。他说书时字正腔圆,韵足味浓,气氛真实,色彩鲜明。他说书时那表情动作的生动逼真,在我脑子中留下不可磨灭的印象。此后在我教书的生涯中,每当我给学生讲《明湖居听书》王小玉的形象时,我都不由自主地想起当年听韩湘圃说书的情景来。

注

(1)《乐亭县志》:乐亭 “唐属冀州,虞属幽州,夏乃属冀州,周商为孤竹国。”又据《唐书.地理志》“令支(今迁安县)下有孤竹城。”《魏书.地形志》“有孤竹山祠,并有令支城……齐公北伐山戎,刜(击)令支斩孤竹而南,是令支在山戎之南,孤竹又在令支以南也。”由此可见乐亭即古代的孤竹国。

(3)从王家伙房到黄瓜口

我的祖上居住在乐亭王家伙房,王家伙房当时是乐亭海滨一个只有几户人家的小村庄。

我的祖父名字叫王文兰,他年轻时曾到东北习商,后又回家种田,凭他的刻苦与勤劳,很快成为王家伙房的富户。

早年的王家伙房,是渤海边的一片人迹罕至的荒漠的海滩,到处长满杂树和海草,方圆十几里没有人烟,只有海鸥飞来飞去,盘旋起伏,使这里还能显示出生命的气息。

据说,我的祖辈是从山西大槐树下移民到乐亭王家伙房的。

明朝以后,大量的移民从山西纷至沓来,使王家伙房这块荒芜之地增添了人间烟火,开始有了人们劳动的身影。那时候,开垦沿海的盐碱荒地确实不是一件容易的事,而下海捕捞却是人们主要的谋生手段。于是这里的捕捞业自然就兴旺起来。有了产业的兴旺,就有了人群的集聚,也推动了其他生产劳动的发展。在那时,这里海岸平缓,海水清澈,鱼虾蟹蛤非常多,捕之不尽,捞之不完,是一个天然的渔场,不用开发,也不用修筑码头,只要有了鱼船、鱼网和捕捞技术,就能下海捕鱼。

王家做的饭菜不光是花样多,味道好,而且价格低廉,渔民们愿意到我们的伙房去吃饭,就是原来自己带饭的渔民也都不带了,都交饭费到王家伙房去入伙。久而久之,王家的名声就传遍了沿海,这里的渔场没有名字,可是王家伙房的名声却传遍了十里八乡,王家伙房就成了这里的渔场、鱼市的代称。后来,渔民们逐渐在这里落户,子孙繁衍,这里就成了一个小渔村,人们把这个小渔村仍称为王家伙房,一直到现在这个村名也没有变。

至我祖父时,我们王家仍然是王家伙房的富户。

据父辈人说,一个深夜,十余名“海盗”乘船上岸,将祖父祖母捆绑起来,把家里的所有粮食、细软洗劫一空,放火烧了宅子。从此王家家境一蹶不振,生活难以为继,爷爷就在“闹海盗”不久离开人世,丢下祖母无依无靠,只得带着她的儿女远走他乡,投奔到她的已经出嫁的大女儿所住的黄瓜口村。

在黄瓜口村,祖母靠着被海盗劫后余生的一点私房钱,为父亲办完婚事。

我的母亲是距黄瓜口南五里的小黑坨村人,她的乳名叫改头(农村习俗,所谓改头,就是改一个头,下面生男孩)当时在冀东农村,没读过书的女孩子都没有大名,结婚以后随丈夫姓,叫XX氏。母亲家姓赵,她的名字自然就叫“王赵氏”。直到她死后,我们给她立的墓碑上也以此称之。

母亲生于1910年,在她出生第二年暴发了辛亥革命。辛亥革命中孙中山临时政府曾公布过禁止妇女缠足的法令,但是农村并没得实现执行。在母亲5岁时,也就是辛亥革命后的第4个年头,外祖母仍给母亲缠了足。所以母亲的一生靠脚跟走路,颤颤悠悠,总像要跌倒的样子,穿鞋套袜都十分麻烦,洗一次脚要花去好多时间。

外祖母为什么给母亲缠足,那是因为当时不缠足的妇女,连出嫁都非常困难。外祖母本人就是天足(即没缠过足),她只能嫁给一个农民,而且受到别人的歧视,人家都称她是“大脚婆”。外祖母不希望女儿再像她那样受人歧视,所以她给母亲和我的大姨母都缠了足。

在那个以大脚为耻,小脚为荣的社会风气里,多少妇女被摧残为半残废的人!

母亲一生靠她一双小脚,支撑着我们这个家,哺育着她的儿女。

起初,凭着祖母积攒的一点私房钱,日子还过得去,但是在父亲完婚之后不久,祖母中风瘫倒在床,在祖母瘫倒在床的第二年,我出生了。

我的出生,带给母亲的不是欢乐,而是一声叹息:“这个小孽障,让我怎么养活你啊!”

据大人们讲,母亲生我时难产,我是逆生。一般婴儿从母体出生时,是先出来头,然后身子,再后是双腿双脚,而我却是先伸出一只脚。在这种情况下,一般接生的人就采取保全产妇,而不保全婴儿的作法。但是,我的外祖母是方圆十几里有名接生婆,她有处理难产的丰富经验,在她的操作下,母亲顺利地生下了我。

当时农村医疗条件落后,产妇临产没有条件去医院,就在家里找接生婆接产。没有产床,就把婴儿生在土炕上。怕把炕席弄脏,就掀起炕席一角,堆上沙土,婴儿就落生在沙土上。那沙土必须是从村外沙坨上取来的纯净黄沙,在临产前几天就要铺在土炕上,焐干,焐热。所用剪刀(剪脐带用)要在锅里用开水煮沸、消毒。这些,外祖母都是很在行的。

由于难产,母亲生我时,痛苦万状。关于我出生时的情景,是在我成年之后大人们给我讲的:

母亲两手抓着炕上的沙土,痛苦地呻吟着,已经一天一宿了,呻吟声由强到弱、由高到低,由喘着粗气到呼吸越来越微弱 。看来,她再没有信心和力量把我这个“小孽障”(外祖母这样称呼还没有出世的我)生下来。

外祖母急得大汗淋漓:“改丫头(母亲的乳名),别闭眼啊,拽着妈的手,再使劲啊!”

凭着20多年的接生经验,外祖母清楚知道,如果母亲现在昏睡过去,大人和孩子就都会窒息而死。

但是,外祖母对付难产是有经验的,她终于用她自制的“产钳”,捉住我的另一只脚,我就这样来到人世。

我感谢外祖母把我接到这个世界上,虽然她以后并不喜欢我。

当时在冀东农村,把逆生的孩子称做“横生倒养”。此后外祖母每当骂我时,总是说:“你个横生倒养的小孽障!”

看来,我迈入人生的第一步,就走错了路,这可能就是此后我叛逆性格的一个开端吧。

人们都说世界上母亲是最伟大的,我的母亲和所有母亲一样,她不但给了我生命,哺育我成长,而且给我了智慧和灵魂。

我啼哭着,拼命吮吸着妈妈那干瘪的乳头,但是由于长期营养不良,妈妈那乳房已经吸不出奶水。

妈妈把高粱面磨成粉,加上一些蔗糖,煮成面糊,缝一个布袋子,布袋子的一角剪一个小口,再把熬好的面糊装进布袋子里,我就像吸妈妈奶水那样吸着布袋子。

连妈妈也没有想到,从出生就没有吃过人奶和牛奶的我,成人之后,竟然有1.85米的身高。

祖母病倒,我的出生,给父亲带来的是沉重的负担。父亲是远近闻名的孝子,他每天给瘫倒在床上的母亲喂饭,洗脚,擦身子。俗话有:“久病床前无孝子”,父亲却不是这样。几年中,他从始至终侍奉祖母,从无半点怨言。

父亲不但孝顺老人,对子女也呵护有加。幼年时一件事至今还留在我的记忆里:一个晚上,我闹着要吃馅饼,那时冀东的村庄到晚上常有挑担卖馅饼的小贩,父亲跑了黄瓜口的3个村庄,也没有找到卖馅饼的。回家就升火自己亲自操作,终于让我吃上当时在乡野很难吃到的馅饼。父亲有句话是“娇儿出孝子”,这句话对我影响很大,至我成年生儿育女之后,我也是用这句至理名言作为信条,哺育对待我的儿女。

在黄瓜口村的日子越过越窘迫,祖母久病在床,开始还有点亲朋接济,但也是杯水车薪。记得是在一个年关,家中竟没有下锅的米,父亲只得腆着脸去大姑单家借粮。大姑单家是黄瓜口村的富户,大姑的儿子单好德又是长春一个大商号的经理,日子过得殷实富足。对她来说,接济我们一点,那只是九牛一毛的事。但她却没有这样做,当父亲去向她家借粮时,大姑却阴沉着脸向父亲说:“这年头,谁家日子过得都不容易,你还是自己去想办法吧!”说完,她扭头儿走了,父亲只得失落地离开大姑的家门。

回家后,正赶上春节,父亲写了一幅对联贴在门上:“出有门入有门摘借无门,年好过节好过日子难过”,横批是“亲情何在”。从此之后,父亲一生就没再进过大姑家那三进三出的豪宅。

大约是1947年夏天,冀东农村开展土地改革,单家作为黄瓜口村的大地主,受到农民斗争。单家大女儿单冬莲曾去找时在县公安局工作的父亲,希望父亲能帮他家说点情,被父亲一口回绝。这是父亲参加革命后的一贯办事原则,抑或是一种阶级的感情和阶级的仇恨!

对黄瓜村口的生活,至今我记忆不多。但有一件事却深深印在脑子里:那就是在我3岁时发生在冀东的“冀东暴动”。

自1931年“九一八”事变后,冀东地区成为日军由东北入侵华北的咽喉要冲。1937年7月抗日战争爆发,8月,中共中央即决定在冀热(热河省)边区开展游击战争,创建抗日根据地。

图:宋时轮、邓华领导指挥的八路军第4纵队挺进冀东

10月,以李运昌、胡锡奎为主要负责人的中共冀热边特别区委员会,决定组织冀东抗日统一战线组织,广泛发动冀东人民,准备举行抗日武装起义。1938年6月,以宋时轮为司令员、邓华为政治委员的八路军第4纵队挺进冀东,造成起义的有利条件。1938年 7月6日、7日,冀东武装起义先后在滦县、乐亭、丰润等县爆发。接着,在遵化县地北头、蓟县邦均镇及开滦矿区也相继爆发起义。起义群众组成冀东抗日联军,并在滦县杨家院、遵化县玉皇庙等地打退了日伪军的进攻。起义的初步胜利,鼓舞了冀东、热河广大地区的人民,起义浪潮很快波及到20多个县,参加起义的人数达20余万,抗日联军发展到7万余人,其他抗日武装近3万人。

这支起义部队的一部分从黄瓜口村头经过,究竟有多少人说不清楚,只记得队伍连续不断地三天三夜还没走完。那是一个炎热的盛夏,士兵们一个个汗流浃背。这时村庄里也有了变化,那些地主老财嚣张气焰收敛了,饥饿的农民到地里掰尚未完全成熟的玉米棒子,回家或煮吃,或晾晒,地主老财也不敢去干预,我第一次看到那些老实的农民扬眉吐气。

起义部队曾先后收复平谷、蓟县、玉田、迁安、卢龙等县城,在城市和农村,推翻了日伪统治,建立了抗日民主政权,还一度切断了北平(今北京)至山海关的铁路交通,迫使日伪军退守县城或主要据点,起义取得成功。

冀东暴动,震撼了日伪在冀东的统治,显示了人民的抗日要求和巨大力量,为尔后建立冀热辽抗日根据地奠定了基础。

图:“冀东暴动”领导人之一胡锡奎

1960年9月,我从北京师范大学毕业被分配到中国人民大学汉语教研室工作,第一次见到仰慕已久的胡锡奎。那时他是中国人民大学的副校长(校长是吴玉章),没想到那平易近人学者型的胡校长,竟是当年统率20万之众举行“冀东暴动”的一位卓越军事将领。

黄瓜口,这个冀东小村庄,至今已是花果满园,绿树成行,村民生活都达到小康水平。但却无法寻觅到当时我呱呱坠地时的小屋里那土炕和那残破的炕席!

(未完待续)

转自民间历史