(台湾)镇山

难道当年的热血,只是一个灿烂的火花吗?也或许还有更多的无名氏,浮沉于人海,静待另一次种子的发芽,以图再造风云的机会吧?

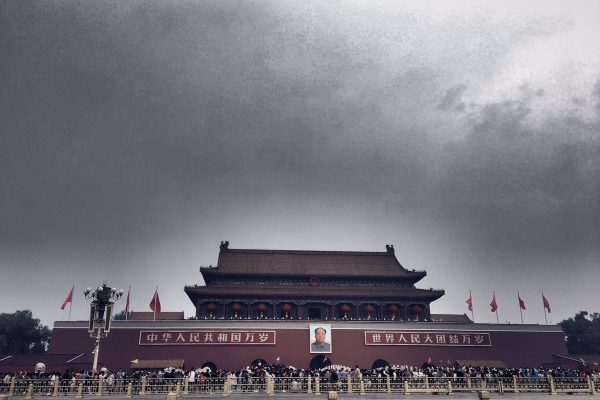

一九八九年六月四日凌晨,天安门广场响起枪声及隆隆坦克车声,爆发举世震惊的六四天安门惨案,为八九民运划下惊叹号,同时也将神秘的天安门推向世界舞台,成为全球注目的焦点。

天安门建于一四二零年,明成祖朱棣从侄儿建文帝朱允手中夺得皇位后迁都北京,完全仿南京皇城大门承天门建造,故亦命名为承天门,清兵入主中原,承天门毁于兵变,清顺治皇帝下令重建,一六五一年完工改名为天安门,沿用至今。

天安门是明清两朝皇城的南面正门,高三十三点七米,城台由汉白玉石和大砖台组成,每块砌底大砖四十二公斤,砖缝灌糯米石灰汁,非常结实坚固,天安门楼有五个门,称为“五阙”,中间最宽的门仅供皇帝出入用。门外紧临外金水河,上有七座玉带形曲折多姿的外金水桥,中间大桥专供皇帝使用,称为“御路桥”。

皇帝登基、大婚、冬至到天坛祭天、夏至到北郊祀地、孟春祈殿、仲春耕田,都由天安门出入,除此之外,天安门是常闭不开的。另外,国家大典在天安门上颁诏,进士经殿试后公布的“黄榜”也是悬挂在天安门前召告天下。

一九四九年中共的“开国大典”就是在可容纳一百万人的天安门广场举行的,自此之后,天安门成为每年十月一日举行典礼或阅兵的固定场所。一九八八年元旦,天安门城楼正式对外开放,吸引了无数海内外游客登楼一探奥秘。购票后游客必须通过一道金属探测安全门方能上楼。城楼前椽是中共历代领导人举行庆典时向群众挥手之处;楼内以屏风隔成会议室、会客室、休息室,上悬字画及领导相片。由楼顶下眺,广场一片翻红旗海随风飘飘,行人如蚁,密密麻麻的蠕动。中国革命博物馆及中国历史博物馆在左侧,右为人民大会堂,前为“毛主席纪念堂”及更南边的正阳门,广场中间耸立高达三十七点九米的人民英雄纪念碑。此碑比天安门还高出四点二米,是中国有史以来最高的纪念碑。

天安门广场中隔东、西长安街,整体格局、气势与我们总统府前的格局颇神似,总统府前的重庆南路就像东、西长安街,与重庆南路直角相交的介寿路类似天安门广场,两者都是两岸庆典主要集会地,只是我们的较小而已。当年先总统蒋公与经国先生站在总统府观礼台上主持国庆大典时,不知可有类似的感受?

天安门广场东西宽五百米,南北长八百八十米,是目前世界最大的广场,这个广场自明朝起就存在了。当时为防护紫禁城(现在的故宫),乃在外围建皇城,皇城南边天安门外再加建内城,天安门前遂围成了一个T字形宫廷广场,称为紫禁城的“外围子”,也就是现在的天安门广场,明清时广场城墙外左右两侧为中央统治机构“五府六部”所在,T形广场定期举行一些政治活动,如颁诏、登基、立后等,广场南边正中原设有大明门(清更名为大清门,民国改为中华门,现为“毛主席纪念堂”坐落地),明清时这个门亦称“吉门”,只准进喜,不可出丧,清帝只有在娶皇后时,大红喜轿才准经此门进宫;纳妃则只能用彩车,由紫禁城的北门神武门进宫,广场南侧东安门又称“龙门”,系因明清两朝贡士高中进士,在看过天安门上的黄榜后,由此门退出广场而得名。广场南边西侧的西安门内捌角处,每年定期由吏部、刑部、都察院联合举行朝审及秋审,判处死刑的重囚,经皇帝朱笔勾决后,押出西安门赴刑场,因此此门在民间被称作“虎门”。

一九四九年后,天安门仍在,中华门、东、西安门皆遭拆除,广场的四周与建了前述的博物馆、人民大会堂及毛的纪念堂。

翻开中国现代史,天安门可说与学生及群众运动息息相关,它甚至被中共当局誉为中共兴起的历史见证人:

一九一九年五月四日,学生抗议丧权辱国的巴黎和约,发起五四运动,聚结于天安门广场,终使北洋政府训令代表团拒在和约上签字。一九二五年上海五卅惨案,英日枪杀上海工人、学生,北京市民二十万人齐集天安门声讨帝国主义;一九二五年十二月,北京五万多人在天安门前召开“反日讨张(作霖)”示威大会;一九三一年九一八事变后,二十万人在天安门示威,要求“停止内战,一致对外”。一九三五年十二月九日,北京左派学生发起“一二九”抗日爱国运动,呼吁停止内战;一九四七年五月北京左派学生发起“反饥饿、反内战”运动;一九六六年兴起了红卫兵运动,被尊为“红司令”的毛泽东曾于短短的三个多月,在天安门广场接见了一千一百多万歇斯底里的红卫兵;一九七六年“四五天安门事件”,四十多万学生、群众藉悼念周恩来,在广场声讨“四人帮”,间接导致权倾一时的江青、王洪文、张春桥、姚文元的下台。

上述运动不论是在北洋政府、西方列强,或国民政府当政时期,纵有小规模的冲突,但从未动用过军队开枪镇压。史实历历,一九八九年六月四日,号称“中国人不打中国人”的中共当局却枪口朝内,使得广场成了血流成河的屠宰场。儿童都能朗朗上口的“我爱北京天安门,天安门上太阳升”歌曲失了声了;年轻人向往民主政治的梦乡破碎了;而世人对中共改革开放的诚意,也有了另一番评价,沉默的天安门是这个不名誉事件的历史见证人。

夜色苍茫中,再度走到天安门广场,周围不时有公安来回巡逻,白天拥挤的人潮已退,置身空旷的广场,倍觉己身的渺小,想着八九民运那些手无寸铁的青年勇于对抗如此庞大的政权,愈觉得其伟大与不可思议。他们牺牲小我撒下的种子,而今安在哉?想起流亡海外的民运领袖,或是反目成仇,或是落籍异乡;在大陆者,或是锒铛下狱,或是“下海”经商,难道当年的热血,只是一个灿烂的火花吗?也或许应该还有更多的无名氏,浮沉于人海,静待另一次种子的发芽,以图再造风云的机会吧?

(《北京之春》1996年6月号)