按:这是台湾中央广播电台主播杨宪宏对孙文广专访记录。(2007年5月14日播出,专访时间为5月8日,根据录音整理,小标题为后加。)

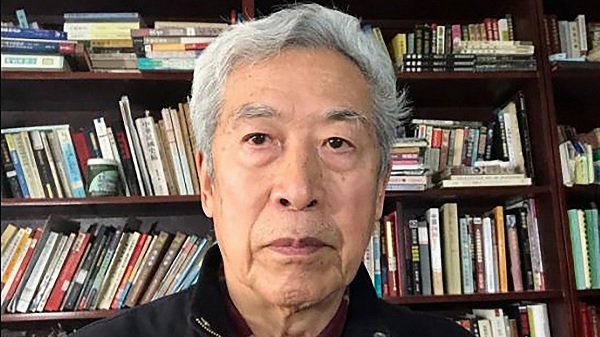

杨宪宏(台湾中央广播电台主播,以下简称杨):曾经接受我们多次访问的孙文广教授最近发表文章,把去年一年他遭到侵权和维权的经历记录下来,除了表达抗议以外,也希望更多人知道真相,特别是让那些准备维权的朋友们,瞭解一些实际的状况,以备不时之需。

孙文广教授的心意非常感人啊,他在坎坷的七十多年的生命历程中,本人不止一次遭到打压、多次进出派出所,关进看守所,而且还曾经被判刑7年。

在今天节目里,我们请孙教授来和大家分享一下受难的经验,稍后我们就进行焦点访谈。

杨:今天要访问的是在中国山东大学的教授孙文广先生。孙教授,请问你在电话线上了吗?

孙文广(以下简称孙):是,在线上。

杨:是,谢谢孙文广先生接受访谈。我要先请孙教授来谈一谈他的个人经历,在这之前,首先我们要来关心的是北京李金平先生的状况。李金平先生本来是预定在5月4号去天安门广场纪念五四,悼念赵紫阳啊,结果在4月30日中午被警察跟国保从家中带走,他现在回家了吗?这个,孙教授,你的消息是?

孙:我还没有和他联系,现在正是五一放假,长假结束之后,我想会放他回家。

杨:现在还没办法知道李金平先生的状况,他被带走以后的状况现在完全不知道。所以我们也在空中跟所有的朋友报告,我们对李金平目前被警察跟国保从家中带走的情况4月30日中午啊予以重视,我们会持续来关心这个事情。

(一)我要抗争!我要维权!

杨:孙文广教授,最近你在一篇文章里头特别详细说明去年一年维权的经历啊,可以谈谈你写这篇文章的主要想法吗?

孙:是这样的,去年一年我的权利屡屡遭到侵犯,譬如把我家里的电脑抄走,在“六四”的前一天,我要到北京天安门广场纪念“六四”,他们(警方)就派了个警车从济南到北京火车站把我追回来,以后又把我两次传唤,后来就对我家前面站岗,出去都跟着,到了后来又来电话骚扰,骚扰了五个月。

这些事情现在看都是非法的。我犯了什么错呢?我只不过写了几篇文章,就把我电脑抄走,把磁盘也抄走;我六四到北京去可以看朋友啊,我也可以到天安门广场纪念死难的学生,你凭什么就把我押回济南?不让我在北京啊?这些事情,我的遭遇不止一次,去年押到派出所去了四次。

像这种情况很多人没有经历过,心里觉得发慌啊,你要写文章他要把你弄到派出所去,你怎么办呢?你要纪念六四,他把你押回来你怎么办呢?会不会打你啊,会不会弄得你很难受啊?我想把我这个经历给大家介绍一下,让大家知道。这种事情也就那么回事儿,他目的想吓唬你,让你不要出来讲话,让你不要多走动,不要去纪念六四。

他这个要求是不符合法律的,不合理的。我们有自己的权利,每个人都有自己的权利,宪法上规定的权利:言论,出版,集会,结社自由,写在中国宪法上,还有住宅不受侵犯也是宪法上的内容,通讯自由也是宪法上的内容,你把我电脑抄走,不是侵犯我的权利吗?所以我要抗争,抗争的经过我想把它写出来,让大家看看,也增加大家的权利意识,自已有的权利要珍惜它,要去履行它,他要侵犯你的权利,你要抗争,这样他们看看不能奈何我,我就可以继续写,继续做我的事情,另外他的违法行为要受到谴责,以后他们就要小心一点,知道中国人也不是那么好欺负的,你欺负他以后,他要找地方去讲。

(二)抄走电脑的过程

杨:所以我们可不可以这样谈一下,就是去年5月26日警方闯入您府上,抄走电脑,可不可以谈一谈当天的状况是什么情形?

孙:可以的。5月26日抄电脑之前我写了一篇文章,一篇叫:建议修改掉宪法当中“共产党领导”,这句话好几次在宪法里面出现,中国要在共产党的领导之下……等等,我建议把这句话修掉,不要用它。一个党嘛,竞选上台你就执政,不上台你就在野,这不是很清楚的吗?

杨:是,写到宪法就荒谬了。

孙:现在不对啦,宪法里规定你(共产党)就是领导了,这个不合理的,从哪个角度讲都不合理。这一篇文章他们看了不满意;第二篇就是在5月25号我写的一篇文章,题目就是纪念“六四”的,快到了嘛,我说韩国有个5?18事件,也是开枪打死很多学生,后来开汉城奥运会的时候他们就起来抗争,把总统赶下台了,后来他那个事件就平反了,那我们就借鉴吧。

我们也要利用奥运纪念“六四”,争取“六四”平反,说这个事,写了这个文章刚发表第二天就是5月的26号下午,我还在睡午觉的时候,他们来了很多警察,大约有二三十个,有五辆小车,还有两辆巴士,来的人穿着警服戴大盖帽,在我的宿舍周围布岗,几步一个岗,五步一个哨的布置开来,大家不知什么事啊,有人说是不是抓杀人犯呢?来这么多警察干嘛呢?大概是两点多钟敲我的门,我问,你有什么事啊?他说:要来检查你的电脑。我说:哎,你要检查我的电脑有没有什么搜查令或是别的文书啊?你得有这个字据才好啊。他说没有,我们有一个工作证。把他警察的工作证拿出来给我看一看。这个时候门口很吓人啊,一打开门以后,一台摄相机对着我就照起来,其他好几个警察盯在门口,蛮吓人的。我还没经过这种场面啦,我挡也挡不住他们就进来了,进来检查电脑,打开看,问我怎么上海外的网站啊?上哪些网站?什么时候开始看外边的东西的?看了有一个钟头吧,问我话的时候全是摄相机对着我,还有一个摄相机,共两台,把房间照了个遍,到处都照,那些书啊什么都照一遍,走的时候他说你跟我们去做一下笔录吧。我说;你做笔录在我家做也行,干嘛非要带走啊?他们说:不,你去吧。

把我带到山东大学有个公安处,到公安处里去问,还是那些话啦,问什么时候上网啊?另外还拿出几篇文章来,一个是(宪法中)去掉“共产党领导”那篇文章,还有一个《百年祸国—从毛泽东到江泽民》,还有一篇《江泽民是否卖国》?打问号的。他再接着问,问了以后,到了大概六点多才送我回家。

杨:你这个文章说的是四十年后重进派出所。

孙:对。

(三)如何应对新时代的文字狱

杨:这个很有意思啊,这个可以说已经是多少年来的不同经验。不过最近一次警察询问你的重点是什么?进派出所问些什么?

孙:问的事情包括问文章,拿网上看到的文章来问我,是不是你写的?我的每篇文章都是真实姓名,我为了负责吧,都是真实姓名,而且在文章的最后我又留上:某年某月某日于山东大学,最后还留一个电话,他就问:这些文章是不是你写的?我看了看,基本上大意都是我的思想。

但是他要我签字的时候我多了个心眼,我说:不能随便签字。他说你为什么不能签呢?是不是你写的?我想,说不是我写的也不对,很多内容都是我写的,但是我写的也不好直接承认,我就这样讲:文章虽然多数内容都是我的,但是我不能签。不能签的原因是这个文章我投出去以后,编辑有没有给我改,我不知道啊,我要仔细看才行;另外你从网上下载的全是打印的稿子,你要增加几个,减少几个字,改几个字,我也不知道啊,是吧,你是公安应该相信你们,但也不一定你做的全是正确的事情啊,是不是会给我造一些?

当时僵持不下。结果他就说:怎么才能证明是你写的呢?我说那有一个办法,你把原稿找来,有我的笔迹。他问:原稿在哪里呢?我回答他:原稿全让我烧掉了。他说你烧了它干嘛?我说我准备你来抄我的家。他说:你挺有经验嘛。我说是啊,多次被抄家,“文革”当中不知抄过多少次家,我知道原稿留到那里会有祸害的,所以我都把他烧掉了。他说:哎。也无可奈何吧。结果就算了,不让我签名了。

杨:所以他也没办法让你签名?

孙:他没有原稿嘛!

杨:没有原稿,所以也不晓得有没有改变。

孙:是啊,我为什么要这样做?就是他们现在根据文章来判你的刑,刑法里有一条:煽动颠覆政权罪。

杨:这是新文字狱。

孙:对呀,新文字狱。根据文章你怎么判定人有罪呢?我批评你政府,就煽动颠覆政权?这个条文本身就应该修改的,不应该放在刑法里,制造文字狱。

我想我要签了字,他一定会当作证据,他认为是一个很有效的东西。

杨:很简便的。

孙:哎,你自己签了名了嘛,大陆很多人定了煽动颠覆政权罪,判刑,判两年三年十年的,就是根据他的文字嘛,我现在不签,请你去找原稿,找不到原稿你麻烦一点儿,呵呵,拖延嘛。这是一个,就是我自己有一点儿防备,不要轻易给他签字;第二个我想也应该减少文字狱,少弄点儿文字狱吧;再一个也让他们少犯错误,他把我判刑,将来几年以后平反,他是一个错误,对不对?所以我就不想给他签。在里面呆了很长时间。我想这种事情大家都应该留意(杨:有一个应对的经验),有一个应对的经验。他要搞文字狱,你不让他搞文字狱。

(四)通过电话发出去稿件

杨:那你现在电脑被抄走,怎么发表文章呢?现在困难都有了。

孙:电脑抄走以后,当时校园里边很多人围着看,看了以后院里有一个朋友,他写了一篇报道,当时我还在派出所的时候他就写了这篇报道,我回来以后他叫我去,说你看我给你写了篇报道。我说行啊,他就把这个稿子发出去了。发出去以后,我妻子也给刘晓波先生打了电话,他是独立笔会的会长,我是会员,当然会员有事也向他报告一下,她就告诉他。这两条线就把消息传到海外了,海外很多媒体就报道,山东大学孙文广教授电脑被抄走了。

他们当然很没有道理,你该抓起来你抓,该判刑判刑,你抄走人家电脑算什么玩意儿?是吧。这显然是非法的,破坏人的很多自由权利,下边我可以讲一讲。

你问我的声音怎么发出去的,怎么办。他抄走了以后,海外的很多记者、媒体就来采访,我说电脑抄走了,我现在写稿子不好写了,有一位朋友对我说:这样吧,我每天给你打一次电话,你写好稿子念给我听,我把它整理出来以后向海外发表。

杨:这个方法不错,蛮现代化的。

孙:是啊,很现代,电话不断,那几天的稿子我是通过电话发出去的。

杨:传播的更广。

孙:对,传播的更广,网上,还有一些电台,像美国之音啊、自由亚洲电台、BBC都报道这个事情,还有法国电台,还有一些网站就更多了,都报道。报道了以后,警察他也吃不住劲了,他压力很大,可能是上边也给了他一些压力,说你怎么能越弄越大?后来他(警方)打电话给我说:我们拿你的电脑只是看看,过两个星期一定还你,哪天到你家里跟你谈谈。我说:你来可以啊(杨:欢迎)哎,欢迎。他来了四个人,来了以后我就给他提出几点,我说你们抄走我的电脑完全是违法行为。

我拿出宪法来跟他讲,我说宪法第三十九条规定,居民住宅不受侵犯,你到我家来没有任何的文书,没有搜查证你怎么进来的?违犯宪法第三十九条;

第四十条规定:公民的通信自由、秘密受法律保护。电脑是通信工具啊,你现在弄走了以后,你不但妨碍我的通讯,而且我电脑里面有很多秘密,个人隐私啊,通讯的一些秘密啊,宪法第四十条也规定公民的通信秘密权利也受到保护,也违反第四十条;

还有一条就是你现在抄走电脑实际上剥夺了我的言论和出版的自由权利,这个违反宪法第三十五条。这个行动是非法的,而且你们以为抄了电脑,弄点儿资料就可以判刑,我问过山东大学法学院的教授,他们说了,非法取得的证据不能作为判刑依据,

杨:毒树毒果理论啊。

孙:对,对,我就把他们批了一顿,他们开始还想反驳,我就训了他们。最后他们就说一定在两个星期内还电脑。

(五)电脑终于还回来了

杨:电脑还了没?

孙:还了。

杨:还了,电脑还回来了。

孙:哈哈,但是这个还也很有趣啦。抄电脑的时候来了大概二三十个警察,把我家包围起来,兴师动众,没有人不知道;但还电脑的时候,他拖到中午12:30才还。他为什么拖呢?就是因为他们不想让很多人知道归还电脑。送还电脑的时候是一个穿便衣的警察、没有标志的警车,他一个人开着车带着我带着电脑回来了,呵呵。这个时候院里面,是中午大家休息的时间,院里冷冷清清,没大有人,有人不知道,还以为是我去买了台电脑回来了呢!

他们共产党做事就是这样,他要抓你,大造舆论,一个是吓唬你,吓唬当事人,另外在周围制造一种威慑的气氛,但是他还你电脑,是他的错了,他的声音越小越好,让谁都不知道。

这种事情回忆过去,“文化大革命”中我深有体会,就是共产党批判人,整人的时候大造声势,大张旗鼓;给你平反的时候那是越小声越好,给你一张纸(平反通知书)你拿回家就算了。

杨:台湾话,当然这个比喻不一定很恰当,台湾话里头说是“大街骂人,小巷道歉”,呵呵,他还没道歉,共产党连小巷道歉都没有,臭水沟里头这样偷偷摸摸,所以连道歉都没有,还欠你一个道歉。

我们休息一下,待会儿回到节目我们要继续访问山东大学的退休教授孙文广,他写的一篇文章《四十年后重进派出所》很精彩。

(六)警车追赶特快火车事件

杨:继续为您进行访问的是住在中国的山东大学的孙文广教授,孙文广教授你在电话线上了吗?

孙:我在这里。

杨:我们来继续我们刚刚的话题。今年“六四”即将到了,去年“六四”的时候孙文广教授也去了北京,情况好曲折哟,中间还发生警车追火车的事件啊,孙文广教授来跟我们谈谈那时候的情况好吗?

孙:去年,我电脑被抄走,我在家写文章就有点儿困难,正好就快到“六四”了,5月26号抄走的吧,后来我就想既然这样的话,那我就不如到北京去纪念“六四”。

我这次去纪念“六四”和过去不一样,过去04年我到过香港。05年我到北京纪念“六四”,事前都没有发声明,直接去了天安门广场,和不锈钢老鼠刘荻一起到天安门广场,照个相。

去年(06年)我就事先发声明,通过海外的媒体,写好了通过电话发到网上,在广播电台上广播。6月1号我发表了一篇文章,题目就叫做《“六四”我要去天安门广场朝圣》,纪念“六四”,为什么朝圣呢?我觉得天安门广场是个民主的圣地,“六四”的时候,还有其他的时间在天安门广场有一些民主的活动。

6月2号又写了稿子《纪念“六四”重在行动》,表明要到天安门广场纪念“六四”,要行动起来,不能光写文章。

写了这两篇文章以后,6月3号我就上了去北京的特快列车。这个列车是从济南直接开到北京的,特别快,当中不停,7:40上车,11:50应该到。但是我上了车以后很奇怪,这个特快列车,原来是根本不停的,但是它一会儿停一停,一会儿停一停,晚点一个小时,据说在过去没有人听说过特快列车还晚点一个小时的,路不长,一共三四个小时就到,(杨:还晚点一个小时)后来我知道,我走了以后他们(警方)发现了,就开个警车在后面追火车。

杨:追不上就叫火车开慢一点儿。

孙:我估计大概是这样。要不特快火车怎么能总停呢?

后来就有一个乘警到我身边,他说,你是孙教授吗?哎,怎么认识我呢?我说我是孙文广。他就递给我个条子,条子上说我们有事和你商谈,到餐车来一下。既然这样,我就拿着条子到餐车,两个工作人员在那儿,坐下来和我谈,说一会儿下车有人来接你。我一听就清楚了,就是要在北京车站把我押走,我说好吧。他们要和我谈话,我想不要谈了,我休息一下,也是养神吧。

到了北京站,车厢口就有一辆警车,几个警察过来给我出示一个传唤证,传唤证上怎么写的呢?就是说扰乱社会秩序,因为你扰乱社会秩序,对你进行传唤,当时传唤证上还有个宣传迷信思想之类的,后来他们又把它改了,传唤证是一个复印件,图章是黑的,是山东派出所传唤我,火车到了站的时候山东的警车还没到,就是北京的警察把我直接从车厢口押到北京火车站的派出所,让我在那等着,说一会儿山东来人把我接回去。

到了派出所以后,关在一个小屋子里面,有两个警察看着我。看到一个人被押进来,这个人不大满意吧,嘴里嘟嘟囔囔,被踢了几脚,揍了几拳。

我发现,在派出所里面你不要和他们对抗,也是一条经验吧,你不要说这也不行,那也不行,弄不好他就揍你。

杨:不要激怒。

孙:对,比如说我拿个手机刚要打,他一把给我抢过去,说:我先给你保存着吧。就不让我给家里通电话,按理说要和他争一下,你为什么抢我的手机?这是我的私人财产啊,你抢不对啊。这个派出所我去过很多次,去年去了四次,文化大革命还去过。这种地方不是讲理的地方,他要你干嘛,要你站起来你就站起来,让你蹲下你就蹲下,不能和他讲什么道理。

等了大约两个钟头,山东警车才赶到,赶到之后就把我弄到警车里拉回济南。

杨:就一路车回来了?

孙:嗯,一路车回来,走了八个钟头啊,可能他们是路不熟,还是想故意延长时间,我也不知道,因为这天是6月3号吧。

杨:那他们这样一路开车也蛮苦的!上去八个钟头,下来八个钟头。

孙:对啊,很辛苦啊。这些人,我后来跟他们说,你们啊,是受上级的安排来执行任务,一路上是非常辛苦,你们太辛苦了啊。他们都笑起来了。

杨:那么讲他们也同意,八个小时啊。

孙:是啊,来八个小时,去还八个小时。

杨:对啊,一整天。

孙:我尽量对他们客气一些,他们对我也算客气。走到半路我要买些面包给他们吃,都包好了,他们抢着付钱,我带了些牛肉干,分给他们吃,大家说说笑笑,也没有什么。

杨:他们的任务就是把你带回山东,不让你去天安门广场

孙:到济南的时候已是六四凌晨零点了。进了派出所问了点儿话以后就送我回家。

杨:就没有留置在派出所?

孙:对。因为传唤有规定的,不能超过24小时。六四为了防备我再去,第二天一早就在我门口堵住,不让出去。说要再到派出所去。我说为什么原因?他又给我另一张新的传唤证,又到了派出所去了。

杨:那就是纯粹只是跟你聊天吗?

孙:纯粹是聊天,后来也不聊了,两个小青年看着我,我在那儿坐着,在那儿睡了个觉。

杨:就只能在那边休息了,到了他们确定你没有机会去北京了。

孙:嗯,到了下午三四点才放我回来。

杨:这么做是不是很明显?就是告诉你说不要再去北京,“六四”不要去天安门广场?

孙:对,这是目的。六月三号把我押回来,六月四号一早又把我叫到派出所,到了下午三四点,再去也太晚了。

(七)遭到电话骚扰的经过

杨:我记得去年我采访孙教授,好像听到说你一直遭到恶性的电话骚扰?跟您去北京纪念“六四”有关吗?

孙:当然有关啦,我是六月三号去北京,六月四号被押回来,六月五号,就是第二天,就开始电话骚扰。

杨:就开始电话骚扰?

孙:对,这个电话骚扰简直是不得了啊,一天24小时在骚扰。我家里有两部座机,两个手机,我一个,我妻子一个,四部电话,每隔15秒钟响一次。它错开了,不一起响,第一个电话响完了,刚放下,第二个电话又响了,这个放下,手机又响了。一天24小时啊,你说这个难受吧!又不能关,你关了以后,别人打电话找不着你。

杨:那像这样的骚扰电话你接起来以后他怎么说?

孙:没有声音,接起来没有声音。你放下,它又响,就吵你,一直吵了五个月,你说这个残忍吧!

杨:吵了五个月!那后来怎么停的?

孙:后来我就去报警,当天就报警,我们这报警是110.

杨:110电台。

孙:跟你们台湾一样吗?

杨:对,我们也是。

孙:说我们家的电话响了十几个钟头了,你赶紧来人查一查,电话是有来电显示的。他说给查,第二天还没查出来,我又到分局去报警,到派出所去报警,后来实在不行我到山东大学党委找党委书记,我是退休教师,你这样骚扰我能像话吗?找院里的书记。我说这个骚扰是无法无天,五个月,你想想看。没有办法,后来我们就把有些电话拔掉,留一个吧。声音太大也不行啊,用个被子包住,让它声音小一点。哎呀,这个挺惨的。

杨:后来它就自动停止了?

孙:过了五个月,就十一月份吧,就停止了。但是当中放假的时候,礼拜六、礼拜天吧,他们也休息一下;还有一个很奇怪的现象,我凡是出去离开济南,他就不骚扰了。

(八)老百姓心中有一秆称

杨:反正是看着你,看到你在家才骚扰你,不在就算了。

那您这样比较,说您有抄家、送派出所的经验,然后被骚扰这些等等,这跟四十年前您在“文革”时期的遭遇啊,您觉得是警察态度好了?你觉得差别大不大?

孙:我觉得有些差别的,现在警察不像当年那么狠了,这是第一点啦;第二点更明显的,就是周围的人,这个差别太大了。比如在过去“文革”当中抓到派出所里去,马上大标语写出来“反革命分子被逮捕,大快人心”,布告也贴出来“开除孙文广的公职”,都贴出来了;另外押出去批斗的时候喊打声一片,全校批斗大会几千人啊,师生员工批斗大会,开始进去派出所,又回来了。回来以后没人敢理的,很熟的人,我在大学里多长时间啊,53年进来的,念书进山东大学,进派出所是66年,13年啦,很多熟人,有的是我的同学,有的是我的老师,都是相当熟的人,看见你不讲话,连看你一眼都不看。

现在就完全不一样了,这一次抄电脑,来了很多警察,第二天到派出所、出来,他们有些人知道,就问:怎么样啊?什么事?写了几篇文章把你弄起来太不应该了。有的还开玩笑,从北京回来,有人说:孙文广,你行啊,到北京去把你押回来,回来不用买火车票啦,也省了一张火车票的钱。你家里也安全了,门口站着岗呢,小偷不敢到你家来了。

他们(邻居)对我的态度,跟“文革”完全不一样了。最近学校有一次小的选举,盖了三个楼,三个高层楼吧,有三百多户。这三百多户选业主委员会,他们还搞一点民主呢!先提名,有些人提我,以后就投票选举,十个候选人选五个,选的结果呢,我的票数最多。看起来居民看人有一个标准,不是认为把他弄到派出所,抄他的电脑,他就是个坏蛋。

过去“文革”就是这样,他要批斗你,把你抓到派出所,你就是坏人。现在不是,他们(邻居)发现你还可以代表他的利益。这和在学校里的了解也有关系。

私下里表示支持、表示同情的话很多,不是让你感到很寒冷,不像“文革”当中心里感到冷冰冰的,我也不是坏人,你为什么整我,整我之后还没人答理我,批斗时还要被打。

杨:不一样,所以我请教孙文广教授你这样子的经历啊,很珍贵,而且你这个证言,历史性证言,你觉得不一样,你能给我们的听友一个什么样的说法吗?就是你觉得这个不一样在你心里头真实的感受是什么?

孙:我心里的感受是,能够给他(民众)代言的人,去讲他心里话的人,他有个支持,有个拥护的思想,他认识到一些异见人士讲的话是对的。

杨:这个也很重要,孙教授,您这个经历很重要,你是说很多的警察,很多带你去派出所的人,基本上比起过去,比较知道什么是黑白是非了,他很清楚,是这样的意思吗?

孙:对。

杨:其实孙教授你这个证词是非常重要,非常重要。就是说外人无法理解的,因为没有经历的人能不能论断呢?可是你实际的经历,比较啦,我讲的是比较,可能还差很远,他们有是非观啦,有黑白看法,可能都还不足以有行动,促使他们去除恶,可是他们心里头心知肚明,是这样吗?

孙:是的。

杨:非常动人。

孙:有一个说法:“老百姓心中有一秆称”,你可以迷惑他一时,不能迷惑他永久。

杨:所以至少他有是非,对这个看法他已经知道谁是谁非。今天非常谢谢山东的退休教授孙文广教授,跟我们谈他的四十年进出派出所的经验,做了一个比较,也给了一个很有意思的心里话。我们继续观察吧,我想这是一个很长时间啊,我觉得孙教授你的观察很动人。谢谢你,谢谢。

2007年5月31日整理于山东大学(0531-88365021)

(博讯《孙文广文集》)