一个超级大国为什么崩溃(99)

赤色帝国覆亡之谜(52)

苏联民族问题痼疾集大成者莫过于斯大林。他大力反对“资产阶级民族主义”的劣行,使少数民族干部、知识分子和广大群众深受其害。他把社会主义时期阶级斗争更加尖锐化的观点运用到处理民族关系问题上,提出民族主义同机会主义一样都是社会主义的敌人,致使许多非俄罗斯民族各界人士遭到残酷的迫害。其主要表现为:

一、少数民族反对强制农业集体化运动,遭到流放和迁徙。

1920年代后期,在国家缺少资金和外援的情,斯大林主要靠牺牲农民的利益去筹集工业化所需要的资金。为此,当局用行政命令手段强迫农民加入集体农庄,强制推行农业集体化。

强制推行农业集体化,遇到了广大农民的抵制和反对,在乌克兰、白俄罗斯、北高加索、哈萨克斯坦等许多非俄罗斯民族地区爆发了独特的“粮食罢工运动”和抗议活动,许多个体农民和集体农庄故意减少耕种面积,把粮食埋藏起来,拒绝向国家出售粮食。在哈萨克发生过四百多次农民反抗活动,甚至在苏扎茨克和塞米巴拉金斯克还发生过五千多人参加的武装起义。对此,斯大林下令采取严厉的镇压措施。如在1930~1932年被定为反革命的六万多名富农分子被枪杀,把家属子女迁往边疆地区流放;38万多户富农家庭被流放到边疆地区;80多万户新生富裕农民被迁往边境地区;一百万户富裕农民被没收财产;还有许多不愿加入集体农庄的中农、贫农被划入“小富农”之列,遭到打击和迫害。在哈萨克约有230万农民因饥荒被饿死,90多万农民被迫逃往中国、蒙古、阿富汗和伊朗。乌克兰在农业集体化运动中人口减少三百多万,这还是官方数字。由此可见,强制推行农业集化运动,在民族关系上埋下了重大隐患。

二、反对所谓“资产阶级民族主义”,造成大批少数民族干部和知识分子遭受迫害。

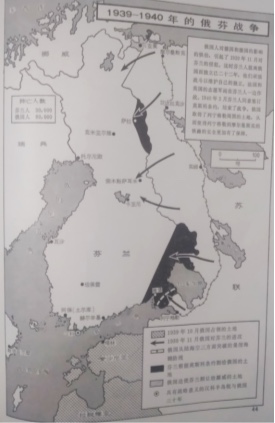

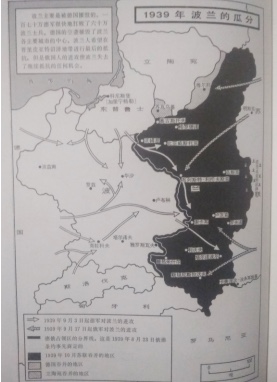

1930年代“大清洗”中,斯大林把各共和国与他持不同观点,或者维护本民族自主权和民族历史文化传统的人视为“资产阶级民族主义分子”,作为社会主义的阶级敌人加以打击和迫害,对少数民族干部和知识分子的迫害遍及各地。诸如,1933年,乌克兰领导人斯克尼雷科夫被无端指责为“民族分离主义集团的首领”和“人民的敌人”,受迫害而死,共和国许多干部也受到株连。1937~1938年,丘巴尔、波斯蒂舍夫、柯秀尔等乌克兰领导人遭到逮捕并被处死,基辅市和地方上许多领导干部被捕入狱。白俄罗斯的戈洛杰德、切尔夫亚科夫、斯卡昆等主要领导人被迫害致死,受此牵连,共和国党组织减少了一半,以致于许多州委机关几乎无人工作。格鲁吉亚人民委员会主席穆沙洛布什维利与共和国其他多数人民委员受到迫害。1937年5月出席格鲁吉亚第十次党代表大会的644名代表中,有425人后来被捕入狱。1922年苏联成立时反对斯大林“自治化”方案的格鲁吉亚共领导人姆迪瓦尼惨遭枪杀。亚美尼亚党中央书记斯拉皮奥扬、人民委员会主席加布里耶良、中央执行委员会主席马尔季克扬等许多领导人因“达什纳克民族主义集团”问题受到迫害致死。共产国际执委会委员、阿塞拜疆共产党领导人、人民委员会主席拉赫莫诺夫,中央执行委员会主席埃芬基耶夫等多名共和国领导人一起遭到处决。1937年9月,乌兹别克党中央第一书记伊克拉科夫被指责为“民族主义者并与人民的敌人布哈林勾结”,为此与共和国其他领导人丘立拉别科夫、阿尔蒂科夫等许多领导人一起被处决。同年6月,吉尔吉斯共中央委员会大多数委员受到指控,遭到迫害;土库曼共产党中央第一书记哈麦多夫、人民委员会主席阿塔巴耶夫、中央执行委员会主席伊塔科夫等许多共和国领导人被迫害致死;塔吉克共产党中央书记阿什乌洛夫、人民委员会主席拉希姆巴耶夫、中央执行委员会主席奥杰莫尔等许多共和国领导人受到莫须有的指控,被判处死刑;哈萨克共产党中央书记米尔佐亚诺夫、人民委员会主席伊萨耶夫以及许多中央委员、市和区委书记被迫害致死。在同一期间,俄罗斯联邦的卡累利阿、鞑靼、达吉斯坦、车臣一印古什、楚瓦什等自治共和国的主要领导人都被指控为“民族主义分子”,遭到杀害。而且,各加盟共和国教育人民委员会遭到清洗,几千名教育家、文学家和艺术家,几万名教师遭到迫害。在1939~1940年,西乌克兰、西白俄罗斯、立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚被强制并入苏联版图,这些地方许多干部和知识分子被指责为“民族主义分子”,遭到迫害。

三、强行迁移十多个小民族,迫使他们过集中营式的生活。

前文对此已有叙述,不再重复。

四、以武力胁迫波罗的海沿岸三国加入苏联,埋下了民族分离的火种。

吞并波罗得海沿岸三国之事前文已有阐述,这里不再重复,只是要指出,在三国归并苏联后,苏联当局对表示不满的当地反对派人士加以镇压,将几万名所谓不可靠的当地居民流放到外地或驱赶到国外,这在苏联民族关系中播下了民族分离的种子。

美国历史学家罗伯特.康奎斯特主编的《最后的帝国——民族问题与苏联的前途》一书的第四部分《苏联各地区的民族问题》中,专门有一章节阐述波罗得海沿岸三国问题。特别是披露了波罗的海三国人民在1940年至1941年期间,英勇抵抗苏联当局的占领事迹。这里摘录部分内容:

1930年代中后期,共产主义者在波罗的海国家设法获得了某些社会支持,但这一事实并不能在任何重大的意义上改变他们的影响。只要指出如下事实就足够了: 按照苏联官方的资料,到1940年6月苏联占领波罗的海三国时共产党的规模分别是: 立陶宛,1500名党员;拉脱维亚,少于1000名;爱沙尼亚,只有130人。当时,在共产党员队伍之外,积极的支持者和同盟者只有几百人,最多上千人。

苏联人非常明白这些人的支持是多么微不足道,因此,苏联当局早就提前制订好了一系列措施,目的在于粉碎任何实际的或潜在的对苏联统治的抵抗。为此早在1939年10月11日,苏联内务人民委员部便发布了第001223号令即: “关于对立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚所有反苏和社会异己分子进行清洗”的命令。命令的目的就是准备清洗波罗的海三国中所有可能会组织和参加抵抗苏联统治运动的人们。

事实证明的确如此。1941年5月19日,苏联国家安全人民委员梅尔库洛夫发布了放逐波罗的海人的命令。随后,梅尔库洛夫的助手谢洛夫签署了臭名昭著的详尽并且绝密的“关于实施流放立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚反苏分子方法的指示”。1941年6月13一14日夜,强制流放在三个波罗的海国家同时开始。在6月22日战争爆发前的一个星期内,从立陶宛流放了34260人,拉脱维亚15081人,爱沙尼亚10205人。这次大规模的清洗达到1940至1941年在波罗的海国家不断发生的镇压浪潮的顶峰。这些镇压活动的矛头直指那些独立时期的政治和宗教人士,并且更有选择地指向那些涉嫌有抵抗或敌对行动、制造反苏宣传或者拒绝与苏维埃政权合作的人们。据估计,1940一1941年被镇压和疏散到苏联的人数: 立陶宛为39000人,拉脱维亚为35000人,爱沙尼亚为61000人(不包括被苏联当局关进监狱的几千人)。

然而,这些残酷的镇压并没有达到目的。如果有什么作用的话,那就是它们产生了反作用。镇压反而使抵抗者人数增加,决心增强。苏联的镇压运动规模大,不分青红皂白,伤害了许多无辜,但实际上并不能摧毁大批有组织的抵抗力量——其武装起义的准备工作有增无减。德国一开始进攻苏联,波罗的海各国马上爆发了反对苏联统治的武装起义。起义规模大,求胜决心强,组织协调得有条不紊,从而使撤退中的苏军无法将它平息。

1941年6月,在波罗的海三国都爆发了大规模的人民起义。6月23日,即德国入侵的第二天,立陶宛爆发了起义。接着起义者又奋战了三天,把立陶宛从苏联的统治下解放出来。6月23日起义中建立的立陶宛临时政府立即宣布恢复立陶宛的主权,并有效地掌管了国家事务。当德军占领立陶宛时,使第三帝国统治者吃惊和感到失望的是,他们在这里发现了一个在合法民族政府有效控制下的国家。纳粹当局花了六星期时间才消灭了这个政府(它于8月5日被解散),并把立陶宛置于德国占领机构的控制之下。约有六万名抵抗战士参加的拉脱维亚起义接踵而来。1941年6月26日,里加的一个苏联官方电台不得不承认“拉脱维亚处于公开暴动中”。6月28日,起义者把苏军驱逐出里加并宣告拉脱维亚新政府成立。然而,苏军在第二天重新控制了里加,并粉碎了拉脱维亚新政府。尽管如此,拉脱维亚反苏的武装斗争一直持续到7月1日德军占领里加。

爱沙尼亚也爆发了类似的起义,参加者约有五万人。起义者在绝大部分时间里进行的是游击战,在战斗中,他们击毙苏军4800名,俘虏14000名。他们自身在战场上牺牲了541名战士。在1941年7月7日德军进入爱沙尼亚时,他们发现所到之处到处飘扬着爱沙尼亚民族的旗帜。在爱沙尼亚南部,游击队在德军到达前的几天甚至几个星期就已经驱逐了苏联地方当局,而代之以爱沙尼亚自己的政权机关。虽然苏军控制着爱沙尼亚首都塔林以及北部地区,但战争刚开始,被占领前爱沙尼亚最后一任总理乌卢奥茨领导的抵抗力量行动协调委员会就宣告成立了。

这些民族起义充分说明了苏联对波罗的海三国统治的非法性。苏联当局声称其政权的建立符合“人民的共同意志”。为了证实这一点,他们玩弄了虚假的选举及其他鬼把戏,但所有这些不久以后就被证明是彻头彻尾的伪造。1941年6月的大规模起义说明: 波罗的海三国人口中绝大多数毫不含糊地坚持反对苏维埃政权。这些民族的共同意志——恢复他们的非苏维埃的、1940年以前的主权国家地位——就这样被积极地表现出来。然而,1941年这种意志又为新的主人——纳粹所漠视和践踏,就像1940年苏联所做的那样。

斯大林生前做的最后一桩恶行是制造“犹太人复国罪”和“医生案件”,掀起反犹太人运动。

1947年联合国通过关于巴勒斯坦“分治决议”,在中东成立犹太人的国家以色列。苏联当局借口苏联犹太人参加了国际犹太人组织的“反革命活动”,于1948年逮捕了卫国战争中按照苏共中央指示成立的犹太人反法西斯委员会成员。随后,反犹太人活动逐步深入和扩大,以致于禁止犹太人在外交机构、法院和检察院工作,限制高等院校招收犹太人学生;许多科研机构和企业也采取措施限制犹太人,许多犹太人的学校、剧院、报刊被查封,其罪名是怀疑苏联犹太人参与了国际“犹太人复国活动”。

1952年12月,斯大林听信克里姆林宫女医生季马舒克的诬告,下令逮捕了沃夫西、科甘、费尔德曼、格林施泰因等多名医学专家,指控他们被“美国中央情报局收买,受雇于国际犹太人资产阶级民族主义组织”,以从事医学为名,实际上搞暗中杀害日丹诺夫、谢尔巴科夫等国家领导人和苏军高级将领的阴谋活动,这就是轰动一时的“医生案件”。此案公布后,成千上万犹太人专家被从各医疗和科研机构、高等院校中清洗出去,犹太人撰写的书籍被禁止出版发行,甚至连犹太人医学专家研制的药品也被禁用。1953年3月5日斯大林去世后,4月3日苏联政府就宣布“医生案件”是人为地制造的假案,对有关人员进行平反。但是,这件事在民族关系中也留下了阴影。

赫鲁晓夫执政前期,批评了斯大林的个人专权、破坏民主和法制的罪错,为在卫国战争期间被强迫迁移的几个小民族平反并恢复了他们的民族自治实体。而且,为了适应社会经济改革的需要,在一定程度上扩大了加盟共和国的自主权,实行了比较宽松的民族政策。这些做法虽然有助于缓和民族矛盾,但在一些非俄罗斯民族地区却出现了以要求扩大民族自主权,摆脱联盟中央控制的思潮和行为。对此,赫鲁晓夫承袭过去的传统做法,采取压制和动武的方法来处理发生的民族矛盾和问题。诸如,当经济改革遇到困难和阻力,决定把下放给加盟共和国的部分权力收归联盟中央时,1959年8月,以拉脱维亚共和国部长会议副主席别尔克拉夫为首的一些领导干部抵制联盟中央的决定,主张共和国自主发展和管理经济。赫鲁晓夫对此大为恼火,下令对拉脱维亚共和国中央和首都里加市的党政机关进行清洗,不到半年时间就解除了24名主要领导的职务,以强制手段打击民族自主要求。1961一1964年,乌克兰出现以知识分子、党和国家机关干部、高等院校师生为核心的维护民族自主权的地下组织“乌克兰工农联盟小组”和“乌克兰民族委员会”,主张维护乌克兰共和国的独立自主权,反对联盟中央集权制。苏联当局将这两个组织的主要领导人卢克雅连科、康巴吉、利鲍维奇、韦伦等人逮捕入狱,进行审判后判以重刑。甚至,苏联当局竟然把基辅大学师生要求保护乌克兰语言文化传统,举行纪念乌克兰著名诗人舍甫琴柯的活动,视为“资产阶级民族主义活动”,加以取缔,对其组织者绳之以法。在此期间,其他共和国也出现过要求维护民族自主权和保护民族语言传统文化的活动,同样也遭到苏联当局的打击或镇压。

唐科斯在其《分崩离析的帝国》一书中对赫鲁晓夫时期的民族政策和实践作出比较客观的评价:

继恢复各民族及其历史和文化的名誉之后,接踵而来的是重新修正联邦制的实施办法。为了使苏维埃制度恢复生气,为了使它具有合理性,赫鲁晓夫极力使经济生活分散化(是执行权的分散而不是决定权的分散),从而把各个地区或各个民族与一种新的组织结合起来。国民经济委员会的改革就符合这种权力分散的意图。

在这方面,赫鲁晓夫走的还是列宁的老路。为了使改革真正具有意义,就必须给民族干部以名符其实的地位,这就回到了二十年代执行的本地化政策。五十年代末的特点是,各级和各个部门里本地干部的人数都有所增加,而中央政府的代表则有所减少。更有甚者,民族优秀分子的代表有时还能参与苏联的外交活动。

有些迹象表明,非斯大林化鼓励了各种民族要求,而不是导致了国际主义的进步。1956年8月21日,阿塞拜疆最高苏维埃宣布,今后在阿塞拜疆共和国内只有一种官方语言——阿塞拜疆语。这样,各民族文化与俄罗斯文化的共存就似乎成了问题。

在经济领域也是如此,一些小规模的冲突表明,各民族政府想要得到比它们得到的更多的权利。在1959年苏共二十一大上,赫鲁晓夫强调了这种他称之为“地方沙文主义”的现象,并为之感到忧虑。非斯大林化本应该促进共同的意识。但在让步政策和寄希望于民族主义的对外政策的鼓励下,民族意识重新抬头了。这就促使赫鲁晓夫加快推进苏联社会的进程,促使他恢复国际主义的乌托邦。

1961年的苏共二十二大给他提供了机会。他在会上宣布要建立一个新的苏维埃社会,即共产主义社会。共产主义难道还能迁就一个由许多忠于过去的传统的民族组成的社会吗?赫鲁晓夫对这个问题的回答是很清楚的。正在大步(因为只需要20年就足够了)走向马克思所描绘的自由王国的苏联社会与1917年时的多民族社会已毫无关系。苏联社会已经发生了根本的变化,这些变化只会使它团结起来而不会使之分化。

赫鲁晓夫把苏联各民族的历史以及苏维埃制度所完成的事业概括为三个时期。列宁制定的平等政策导致了各民族及其思想、文化的“繁荣”。经济和文化上的进步以及由列宁的政策所建立起来的信任感促使各民族互相接近。向共产主义迈进的阶段,就是导致这些互相已经很接近的民族融合成一个既没有昔日不平等政策的痕迹、也没有以往不公正做法的影子的新型大家庭的阶段。

这种新型大家庭的法律范围是怎样的呢?关于这一点,赫鲁晓夫没有加以解释,但从他的整个计划来看,这个范围也将是新型的。从1961年起,他就宣称苏维埃国家的性质已经改变,它已经成了“全民国家”。他还宣布要开始制定一个考虑到社会深刻变化的新宪法。显然,这个宪法还要考虑到从热衷于发展各民族特征的多民族社会过渡到一个民族融合的社会的过程中所产生的重大变化。在这个新社会里,各民族的文化和生活方式的差别将随着文化的统一、语言的一致以及人们对故土的眷恋之情的日益淡漠而逐渐消失。从1961年赫鲁晓夫的讲话完全可以看出,列宁所坚信的社会连带关系高于民族感情这一观点正在得到验证。同时还可以看出,列宁在1922年提出的民族政策的方针,即民族的繁荣和平等,已为消除民族偏见和民族情绪创造了必要的条件。这至少是赫鲁晓夫的信念。这也将是他的继承者在他留下的颇有争议的遗产中要照办的部分。

什么是赫鲁晓夫同志标榜的“全民国家”呢?1962年4月5日,《真理报》宣称: “全民国家是苏维埃国家各民族统一和平等的国家。如果无产阶级专政提供了每个民族自由发展和使落后民族在经济文化发展上赶上走在他们前面的民族的条件,那么,全民国家就是各民族实际平等的组织。它体现了苏联民族关系发展中的新阶段。

无产阶级专政真的能够提供“每个民族自由发展”吗?让我们用一些历史事实印证吧。

(未完待续)

荀路 2022年11月2日