四、政治就是要彻底摧毁一个人的良心和人性

反右时我被定罪“泄露党的高级机密、攻击兄弟党领袖”

为了表现我拼命的左——白天整人晚上流泪 父亲死了都没流一滴眼泪

其实“三反”时我就受到了审查

在反右派的时候,我最严重的问题就是泄露党的高级机密,攻击兄弟党领袖。原因是在1956年的朝鲜劳动党,后来有一批中央委员也是反对个人崇拜的,当时他们的几个中央委员揭发出来的,搞个人崇拜,打击了大批干部等问题。而且事后因此却关押了一万多农民,其中也有被处死的,罪名都是“反对领袖”,这都是无稽之谈,有的仅仅发了点牢骚,有的就是把金日成的像位置没挂好、没挂对,还有就是金日成的像被风吹得撕毁了一角,有的就是不小心用印有金日成像的报纸包东西,甚至也可能擦屁股,都是这类事情。当时带头反金日成的四个中央委员被开除党籍。在朝鲜的全党全国对这四人展开大批判,还没有最后的处理,这四个都跑了,

原来从苏联回到朝鲜的跑到苏联,原来从中国回去的,又跑到了中国。

他们逃跑经历我没细问,跑中国来的好像不难,坐车就到了延吉,到苏联可能难一点。这四个朝鲜中央委员当时我记得很清楚他们的名字,现在只能记得我认识的一个叫徐铭,他当时的职务是朝鲜劳动党中央委员,朝鲜总工会委员长,平壤市委第一书记,他原来在中国是林彪手下,是个旅政治部主任,是在抗战的时期。

这四个人逃了以后,大概苏共和中共都认为,这件事对社会主义政治影响不好,苏共的赫鲁晓夫派了一个米高扬到中国来,希望中共派一个人,派的是彭德怀,两个人到朝鲜给金日成做说服工作。苏共中央和中共中央代表两个组织,希望金日成正确对待犯错误的同志,把这四个人都收回去,给点较轻的处分还叫工作,金日成坚决不同意。没办法他们在中国的就安置在北京,也不能安排职务,不能公开露面。中共中央就这个事件发了一个内部的情况通报,是给中央委员的情况通报,当时陕西看到这个文件的只有三个人。

多少号文件记不得了,看了以后觉得金日成很恶劣,陕西的两个中央委员,加上我这个第一书记的副秘书长。

1957年的春节,我的一个老同学,他当时是西安师范学校的校长,省委地委已经决定让他做安康县长,他是从西安派回去做地下党的,49年前他是中共的巴山交通站站长。他到西安来,住在我家里,谈天的时候,我就把这个事给他谈了。这个人在反右派的时候定的是右派。揭发批判的时候,他又跟别人散布了,把这个问题揭出来,自然就把我揭出来了。

于是安康的地委书记来省委开会的时候,就向省委的主管书记反映情况,省委主管书记说,有没有这个通报我不知道,我要问一下第一书记,这个重大问题,你们回去一定要把材料核实,由地委给省委写正式报告。这以后,这位主管书记就找我谈了:这次我们保不住你了,这个问题是泄露党的最高机密,连我们非中央委员的省委书记都不知道,都看不到的,陕西只有你们三个人,第一书记、第二书记兼省长,这两个中央委员看过,再就是你看过,其他人都不知道,这两位中央委员和你那个朋友不会有关系,不会给他泄密,这个事情我们恐怕无法保护你了,最后的结果如何很难预料,你得做好精神准备。

当时我的精神准备是进监狱,开除党籍是必然了,还要进监狱。中共是要维护跟朝鲜劳动党的关系,陕西的这个口子开了,好多人知道,我已经做了这些准备,心想这下彻底完蛋了,非进监狱不可。后来却不了了之,也是因为安康地委书记一看主管书记讲的口气是保护的,非要他们写出正式报告,地委就要承担把我这个干部彻底摧毁的责任,如果这样做的话,就是把你这个人送进监狱,但是省委第一书记对他们地委肯定记恨,所以就不了了之了,也不再过问。

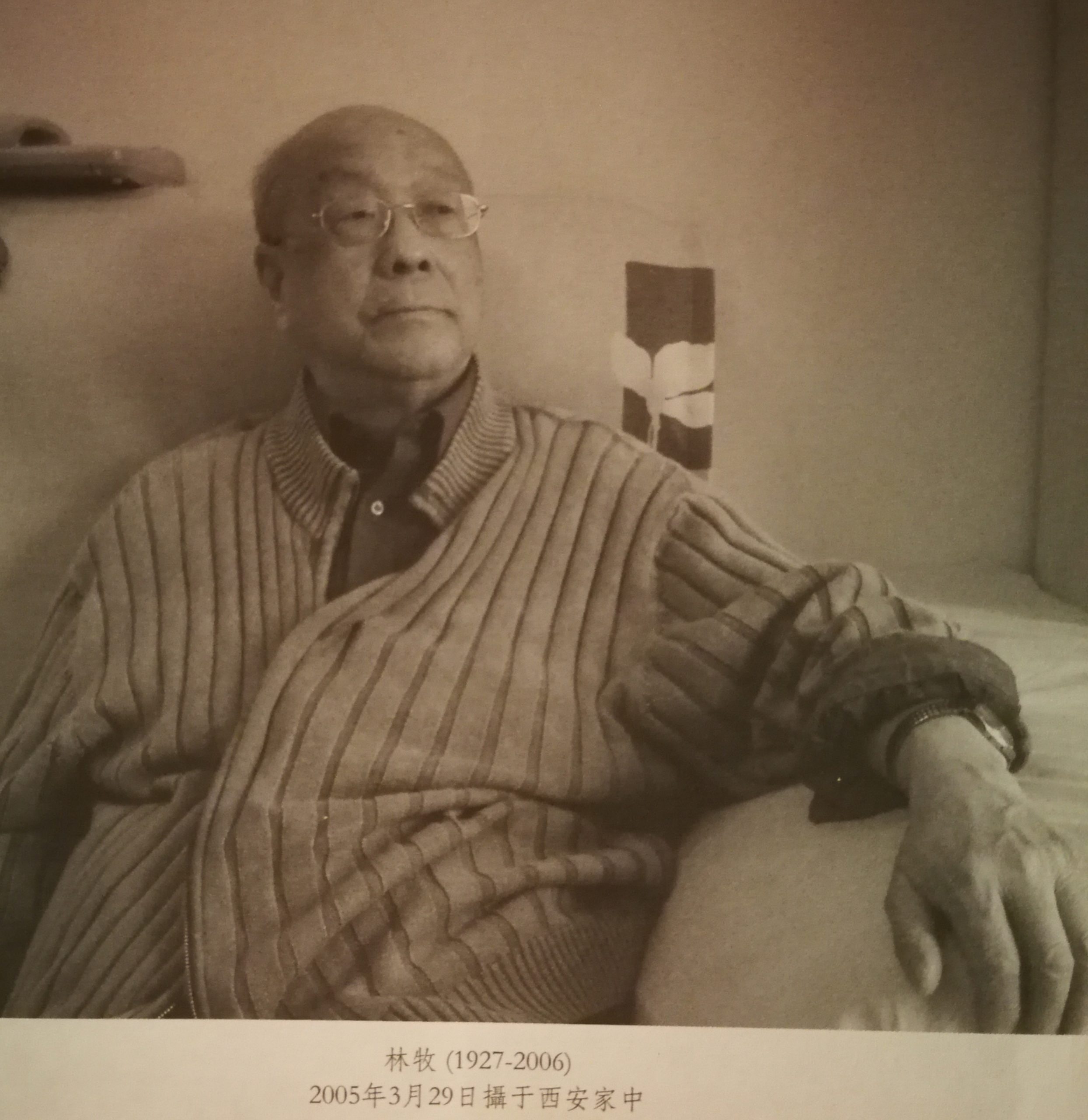

按我自己做过的事来说,应该五次开除党籍,其中有两次就被保护了。反右倾,第一书记第二次跟我谈话,那就是解放的意思,在实践中改正错误,而这个实践就是起草反右倾报告。在这以后,省委第一书记就配了专职秘书,而我是兼职秘书。事后专职秘书跟我讲:咱们书记为了保护你是费尽心思了,省委大部分常委都认为,你的问题这样严重,非定右倾机会主义分子不可,而且要在大会上批斗,几个不表态的都是和第一书记最近的。第一书记后来就想了这么个点子,毛主席在庐山会议上讲了一下保护秀才,因为毛主席的几个秘书,胡乔木、田家英、李锐,开始的时候都是同情彭德怀的,都赞成彭德怀的观点,后来毛主席做了个讲话,要保护秀才,彭德怀要拐走我们的秀才,秀才是我们的,他拐不走。胡乔木就是做了检讨过去了,贺龙就说,乔木你赶紧检讨,就检讨吧,田家英大概检讨都没检讨,他当时是毛的办公室主任。毛的几个秘书只处理了一个最不重要的李锐,当时是工业秘书兼水电部副部长,还处理了一个周小舟,他是毛过去的秘书,时任湖南省委第一书记,周小舟是起草过毛不少文章的人,也是很有才华的。毛主席讲了这样的精神,我们陕西省到底有几个秀才呢,比较能够拿得下来的秀才只有三个,其中一个就是林牧。你们一定要把他定下来也可以,你们能不能给我找到接替他的人,其他人都不说话,从此我就解放了。

后来就找我谈,我这个人的弱点也就暴露出来了,我写的反右倾的总结报告有声有色,非常生动,这就是以功补过。不仅如此,反右倾受到保护以后,第一书记把我保护下来,因为大家还有意见,他对大家要有所交待,所以他要我去立功。最痛苦的就是这个,领导批判别人,我就要更加表现左的一面。在反右派的时候,我主要领导的是社会科学界和自然科学界的反右派斗争,比如说在全省科学界批判专家周尧,这当然是我定的,因为在科技界当时最著名的就是周尧。社会学界是批判王杰三,他是国民党教育厅长,傅作义北平行营的办公室主任,解放后当了西北大学教授,状元的后代。后来我见了周尧给周尧道歉,我说那一年做了对不起你的事情,在全省自然科学界批判你,当然西农已经定了你右派了,这个情况我不知道,因为在全省文艺科技界的右派大都是我定的,省委指定我主管科学界的反右派斗争。周尧听后感到莫名其妙,他说我不知道。我说你当然不知道,你怎么能知道呢。周尧说这种事谁还会给人道歉,你也是太厚道了吧。谁给我定的,我都不知道,我光知道把我拉去,拉我到全省批判。

就在反右派会议上还有两个插曲,批判了几个人,除了陈元方以外,还有一个西安市委常委从一平,也是安徽人,比较有才华的,在大会上批判从一平,也批判省委农工部当时的副部长刘国声,那是个老红军,这两个人都不服。在大会上,刘国声问:你们为什么批判我,不批判林牧?他的话好像没有人回答。批判从一平的时候是文教书记主持会议,从一平在西安市委是主管宣传文教的常委,我们经常在一个小组、一个座谈会上发表意见。我的意见并不比他轻,为什么不批判我而批判他?

因为我是第一书记秘书。后来在批判大会上点我的名字,我是领导小组成员之一。人最痛苦的时候是在批判别人的时候,在会场上还得摆出一副党旗下宣誓的架式,但实际上到晚上躺到床上就想,人家的问题没有你的大,你怎么批判人家去,良心过不去,这种事情是很痛苦,你自己问题最大,这就是要摧毁人的良心,你的良心没有摧毁完是非常痛苦的,晚上睡不着觉。

觉悟是从阶级斗争开始,而开始对毛有了不同的看法,是受到一个人启发。这个人将来在历史上应该记下一笔,这个人就是后来的西安交大校长陈吾愚,最后自杀死的,不是因为别的事,就是信仰崩溃。不忍心来回翻腾,他原来是西北农学院的党委书记,比较有志气,比较能干,我们两个算是同病相怜,我们都被“保护”了以后,有天晚上陈吾愚到我这儿来谈了一会儿心,他比我应该是先知先觉,向我提出两个问题:你说我们对毛主席够忠心的吧,步步紧跟,但是老是跟不上,起先以为只是我们自己少数人跟不上,现在看来大多数党员,大多数群众都跟不上他的思想,毛主席不是讲要相信大多数群众、依靠大多数群众,而且说当群众没有觉悟的时候,要善于等待嘛,现在大多数人都跟不上,都通不过,你老人家是不是也未必正确吧?他说的我们没有明确想出来的话,不但不敢说,是不敢想。同陈吾愚这次谈话后我就敢想了,毛未必正确,大跃进、人民公社、反彭德怀、反右派,开始都是大多数人不同意,从此我开始对毛有怀疑,敢想了,陈吾愚比我先知先觉。

我的一生思想变化大概就这么几次,开始就是有思想,是民主主义,当然是对国民党的不满,加上李公仆、闻一多事件、昆明四烈士事件,在国民党时代比现在还是自由,而且西方启蒙时代那些哲学、政治著作,从高中到大学都看了。比如说伏尔泰,都看了,最初接受的是民盟的思想。第二次由自由民主向共产党这一方面转变,就是民盟解散以后,从那以后开始看马列著作。第二次转变只能说是转变成一个自由民主偏左的方向,第三次已经相信马列主义、共产主义了,它不仅是个组织,确实对你的意识形态是个改造,成天过这个生活,看的就是这个文件,读的就是这个马列,后来你的专业就是马列主义。我对毛的入迷就是从入党到反右倾,反右派的时候,我虽然言论那么尖锐,但是思想基本上还是相信马列,马列和民主应该是相容的。第四次转变是反右倾以后,特别是与陈吾愚谈心以后,对毛开始怀疑。直到六四以前,我是社会民主主义,西方马列主义。当“六四”后我逃回浙江,带的都是西方马列主义著作。第三次开除党籍以后,西方马列主义彻底丢掉了,这才回到青年时代的自由民主。当我已经对马列主义迷信的时候,我的父亲死了,我都没掉一滴眼泪,那不是有人勉强的,那会很自然就没有感情,我父亲也不是坏人嘛,他是个比较大的地主资本家,有权威的士绅。

解放前夕,我父亲是做安康争取驻军起义和平解放的工作,得伤寒病去世的,他不相信共产党,后来组织上要到陕南去做地下工作的时候,地下工作的人叫我给我父亲写封信,我就给他写了封信,要他争取地方驻军起义,争取安康和平解放,我父亲真是照办了,为什么照办呢,都是为了儿子,儿子在共产党嘛,给儿子积累点政治资本嘛。我父亲死的时候我不知道,当时没解放呢,回不去,后来我才知道,我没掉眼泪,这就没有人情了,人性没有了。我们家作为地主,土地要没收,但是作为工商业应该保护的,我当时根本什么都不要,房产也不要了,还给地方政府写信说不要,一切全都捐,捐给政府。后来我母亲来了,见我的夫人,她说也没有什么给你的,就给你一个金戒指吧,比较大的。我跟夫人商量,地主资本家的东西不能用啊,干脆把它捐了,人已经到这个程度了,已经接近泯灭人性了。后来又经过反胡风,反右派,彻底把人变成二重人格了。

在三反的时候受审查,说我贪污。我的一生两次因小钱而受过审查,从延安到西安编辑边区政报,边区政府的那种公报,有很少的一点稿费,用于给作者买笔记本,买个铅笔,牙刷、牙膏这一类的。三反时他们知道了,为什么这点小事他们知道了?因为那会我已经离开西北局办公厅,我已到了西北军政委员会文化教育委员会,杨老(明轩)兼任文化教育委员会主任,原来的上级是西北局中央委员会的秘书主任,他对我有点嫉妒,我原来是他的下级,新来的小青年,怎么一到西北文委,就变成副处长跟他一样了。这家伙要查账,结果查出来有一笔稿费没记账。

我当时这笔没记帐的稿费买了三十几个笔记本,要追查这个账,我回忆了一下,这三十几个笔记本,是在钟楼旁边一个文具店买的,我记不得这个文具店是什么字号。不过你们可以派人跟着我,我认识他的门面。结果就有人跟着我去查找,一找就找到了,大约几月份买的,账一查,清清楚楚,一分都不错。

再一个是第一次全国政协的西北代表团,给了一笔钱。除了会上接待以外,还得活动,路上还得花费,在北京还有单独的活动,查代表团的账,为什么多出八万块钱(旧币),也就是八元,相当于现在一两百块钱吧。我记忆力好,为什么多出八块钱,后来我想起来了,有一次代表团在颐和园听林轩吃了一顿饭,我身上带的公款不多,我就把自己的津贴加上了八万,后来我又没有要回来,记账也是由我记,我并没有把那八万要回来,大概也不好意思要。再去找人证明,随团的秘书还有几个,他们一回忆,真是在颐和园听林轩吃了一顿饭,我给买单,有这事,林牧就是乱七八糟,他就不会记账,这又过去了。

(未完待续)