美丽岛大审判的启示

《芝加哥七人案:惊世审判》是反映戏如政治,还是政治如戏?一位朋友对我笑说:“每天到香港的法院听法官审理反修例示威案件和《国安法》案件,难道就不比‘芝加哥七人案’更警世吗?”

这句话既戏谑,又令人伤感。毕竟香港的司法系统长期享有法治和司法独立的国际声誉,但是,当政治元素浓厚的刑事案件搬上法庭,法庭的表现却令人气馁。这类挑战政权正当性的政治罪行放上法庭后,究竟会否被法律技术细节和法庭程序抹去政治迫害的本质?除了观乎法官的处理手法,也要视乎抗辩者的政治意志和外界与抗辩者的凝聚力(solidarity)。

综观历史,民众和抗争者、政治犯的凝聚力,往往是保持民主运动底气不可或缺的一环。最近不少舆论尝试比较今日香港和一九七〇、一九八〇年代台湾“美丽岛事件”、“美丽岛大审判”的经历。诚然,两地时空不同,处理各异,当然难以直接比较;但鉴往知来,总能为民主运动在艰难的处境下提供养分。

朋友们推介由台湾学者吴乃德撰写的《台湾最好的时刻,1977-1987:民族记忆美丽岛》,是了解台湾美丽岛事件始末不可多得之作。美丽岛事件的背景,是处于戒严时代的台湾,国民党政权虽然容许局部的地方选举,但思想审查、出版审查、抓捕、秘密审讯和处刑异见人士的恐怖管治早已持续了三十多年;国民党也常进行选举舞弊以保住议席。

一九七九年,台湾民运人士获官方准许发刊《美丽岛》杂志,受到民众热烈欢迎;民运人士在台湾各地经营杂志社分处,整合全台的民主运动力量,成为政权的眼中钉。同年十二月十日,《美丽岛》杂志原定响应国际人权日举办“人权之夜”户外集会,却一直未获官方批准;同时,杂志社又接报有分社职员遭警察毒打,气氛非常紧张。

本来《美丽岛》人士已和警方达成协议、取消游行,但最终人潮涌到高雄,民众和《美丽岛》成员开始游行集会,演变成群众和镇暴(港称防暴)部队、警察及宪兵的冲突;之后,没有参与武力反抗的民运人士相继被捕,共一百五十二人,当中被收押的六十一人,三十三人交由普通法院审理,八人在军事法庭被起诉。

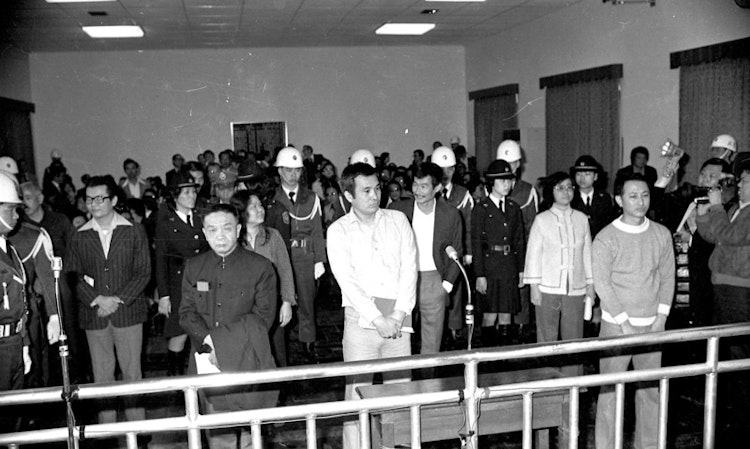

经过连串的酷刑和刑求(强迫认罪),在军事法庭受审的八位民运人士被起诉触犯包括“非法颠覆政府”的罪行。这场军事审判,可谓美丽岛事件的高峰:它成为了民运人士政治抗辩的战场,藉法庭的审讯过程阐述其民主运动的理想及对国民党政权的批判。

值得留意的是,国民党过去数十年针对异见者的审讯,往往透过军事法庭秘密审讯完成,但美丽岛大审判反而是公开审讯,媒体也没有受到政权阻止报导审讯过程。吴乃德认为,有可能是因为这场大案得到国际社会广泛关注,台湾境内亦激发出跨党派的同情,成为国民党难以秘密审讯政治犯的压力;当时国民党领导蒋经国也误判舆情,尤其是曾见证苏联审讯骚的他,可能认为这场审判的结果会是被告认罪求饶,加上他的情报单位曾提出一份报告,指“全国民心均支持政府严惩不法”,也许就此成就了一场变相成为全民政治教育的公开审讯。

法庭是民主运动的战场

美丽岛大审判由一般的法理抗辩蜕变成政治抗辩,是一个渐进的过程,原因是被告们在审讯期间逐渐意识到法庭是另一个民主运动的战场。吴乃德比较美丽岛事件、印度独立运动和南非反种族隔离运动的司法抗辩,认为台湾民运人士和后两者不同,他们在审讯之初仍不了解法庭是政治抗争的场所。相反,南非的曼德拉面对白人政权以叛国罪将他起诉时,透过在法庭陈述政治参与的历史和政治理想,扭转了政权强调黑人以武抗暴的议程,让国内外人民聚焦在种族隔离的道德之恶。

同样,印度圣雄甘地面对审讯时,把握机会申述其不合作运动的好处,并否定审判和法庭的正当性,甚至叫法官在面对邪恶的法律时应辞职。不过,吴乃德并非借他山之石来批评台湾的民运人士,而是表达理解。台湾多年来的政治审讯始终是秘密进行,无法深入民心;被告们也在还押期间多次受到精神和肉体虐待,故在初期难以投入“毫不熟悉的战场”是情有可原的。

那么,被告开始政治抗辩的转捩点在哪呢?吴乃德指出,关键可能在其中一名被告姚嘉文身上。姚嘉文忆述最初出庭时心灰意冷,但妻子与他会面时就提醒,他们庭上表现“既无争辩,也缺乏斗志,不像政治人物,外面非常失望”;后来在审讯期间,一位青年与姚嘉文同囚,姚氏从他口中得知庭外大众非常关注这场大审,期待他们出庭时“好好表现,精采演出”;姚氏每日出庭前,那位青年都会鼓励他好好辩论。这些“庭外囚内”的打气,令姚嘉文士气一振,决定在法庭要反击国民党的文宣、传递 《美丽岛》杂志的政治主张,巩固民主运动的士气。

姚氏首开风气,其他被告陆续进行政治抗辩,虽无直接痛击军事法庭的正当性,但吴乃德认为,被告勇于讲述其政治主张,已“间接否定审判的正当性”。最终,政权控制的法庭仍然判处八位被告长期甚至无期监禁,但也等于宣告法庭的正当性已“寿终正寝”。这场大审判,激发台湾和国际社会广泛同情、支持被告和民主运动,为台湾一九八〇年代末开始民主转型带来关键影响。

美丽岛大审判的经验告诉我们:面对极度不公义的政治审讯,被告要以政治抗辩为反抗的话,就要有持久的勇气和底气。一众被告的个人质素固然重要,但他们更需要法庭以外的民众持续“加持”。毕竟,这场审判不是法律技术之争,而是支持民主运动的台湾人与被告共同抵抗国民党政权。

姚嘉文等人的勇气,既来自他们坚定争取的意志和家人的鼓励;平民百姓的支持,甚至私下扶持被告的家人,更加凝聚抗辩者的底气。不过,我们也不能忽略公开审讯和传媒报导两个重要的环境因素,才令“底气不灭,勇气依然”。

美丽岛人士和下节将提到的曼德拉,都曾面对公开政治审讯。但这些政治案,被审判的不只是这些法庭的被告;审判的还有被告象征的抗争运动、检控官、法官和不公义的政权。倘若这些审判变成秘密审讯,结果是否对政权更加有利?历史没有如果,但从常理推断,结果可能会更加吊诡;因为在公众眼中,被审讯的不再包括抗争者,而是选择配合政权开展秘密审讯的检控和司法人员;即使人民无法接收有关审判的资讯,但总能心领神会:秘密审讯只是政权恐惧异见者和人民的表现。

本文摘录自《在夹缝中抵抗:从依法治国与司法抗争的比较经验看香港》,春山出版,作者:黎恩灏

制度匮乏不等于价值灭绝

过往的香港享有国际社会公认的司法独立和法治,也是“香港故事”中香港成功的基石与港人自豪的来源。对外资来说,优秀公平的商法及民法、廉洁的法官、高效的司法机构等,已提供足够诱因来此通商;对港人来说,法治、司法独立的概念深植人心,仿佛拥有法律和法庭,便足以保障人权与自由。然而,香港真的是个法治(rule of law)社会吗?

其实,香港法治之建立,可说是英殖时期的政治手段:香港的法律制度移植自普通法与便于管制的殖民地法例,虽有司法独立之外衣,却不曾拥有真正的民主问责,对政权始终缺乏有效制衡,也为日后威权主义式的法律制度和法律文化铺路。主权移交后,威权色彩更为鲜明,司法逐渐被政权驯服,甚而为其利器,成为权力意志的延伸,种种状况在二〇二〇年六月《港区国安法》通过后益发严峻,“四十七人案”、“《立场新闻》案”、“黎智英案”等国安大案即为例证。

本书作者黎恩灏从法律的根本概念入手,讨论何为法治的充分意涵,法律、政治权力与社会发展的互动,以及威权体制如何利用“法治”、“依法治国”等概念遂行对于社会的全面控制。同时也透过南非、美国、巴勒斯坦和台湾等地的经验,比较各国的行动者与法律人,如何以法庭为战场与威权体制进行司法抗争,及其产生的得与失,希望能为仍在夹缝中顽抗的人们,开启新的思考空间与行动可能。

(下)

来源:关键评论