2024-06-12

以色列本质是一个双面国家,它的一方面是民主和文明的,在对待犹太人上,充分行使现代文明的民主、包容、自由制度;但是对待宗教,以及非犹太群体上,又具有极强的前现代、排他、暴力色彩,充分彰显了右翼保守本性。认识以色列的双面性,是了解巴以冲突的关键钥匙。

在写这篇文章之前,笔者先陈述一下对巴以问题的立场,防止产生误会,以及有人无端抬杠:

1. 我毫无疑问反对恐怖主义,宗教极端主义,丝毫不同情支持哈马斯;

2. 赞同巴方激进势力是巴以和平阻挠因素的说法;

3. 支持以色列在联合国确认的领土范围内,毫无疑问享有保卫民主制度以及和平发展的权利;

4. 反对针对犹太人的各种阴谋论,以及种族仇视主义,犹太人无论对全球的科技人文进步,以及中国现代化事业都做出了不可估量的贡献。

笔者基于事实、平等、自由、人权的框架讨论巴以问题,而不是基于反西方或反以的意识形态倾向。

但是笔者也反对近来某些学者构建的一种巴以冲突叙事逻辑:巴以冲突一切责任皆在巴方,或阿拉伯世界+伊朗一方,以色列是一个文明国家,奈何在群狼乱舞的环境中,受周围不讲规则的阿拉伯人的欺压,所以,以色列的任何战争行为都是在行使自卫权,不应该受谴责;戴维营和平进程以来,巴以和平难以实现是因为巴勒斯坦人和整个伊斯兰世界故意捣乱,破坏和平谈判,以色列让步求和而不得。

在这种叙事中,以色列可谓是一个“完美的受害者”,将以色列一切行为合理化。

笔者认为,很多国际问题并不是简单的正义—邪恶对抗模式,或者侵略—自卫模式,也可能是极端—极端或者邪恶—邪恶的模式。单从1973年第四次中东战争半个世纪以来的历史讲,这是一个双方激进主义不断制造破坏和平、制造矛盾的恶性螺旋式上升结果。

的确在近代以来,一直到二战,犹太民族是全球种族主义的最悲惨的受害者,不过受害者也可能会变为加害者(近代德国和现代越南都是极好的例子),并且会把过去的受害历史,变为加害别人的资本。伟大历史学家汤因曾经嘲讽道:“犹太人从种族主义受害者,转眼间将纳粹党人迫害他们的措施,来对付比他们更加弱小的巴勒斯坦人”。

最近流传的,被贴上学术权威标签的一些关于巴以冲突的文章,只是选择性剪辑历史的某一部分,展示某一方的责任,而回避复杂历史真相,这种叙事构建是经不住推敲的。

巴勒斯坦人与犹太人宗教同源,都有浓厚的文化排他传统和激进主义传统(利库德集团前身伊尔贡组织,被公认是现代恐怖主义鼻祖)。巴勒斯坦的激进势力与以色列保守右翼势力,相互戕害、相互寄生,实质构成了巴以冲突悬而不决的AB面,谈巴以和平死结,只讲哈马斯而不谈以色列右翼,其实无助于真正了解巴以问题。

笔者本文就谈谈1974年巴以和平进程开启以后,这半个世纪时间里,以色列右翼派是如何抵制和破坏和平进程,导致巴以局势走到目前这一步的。

一、何为以色列右翼?以及1970年代以来以色列的持续右翼化

以色列建国初期,移民以来自东欧的阿什肯纳兹犹太人为主,这些犹太人经历了西方启蒙运动和资产阶级革命洗礼,因此,他们的犹太复国主义主张,吸纳融合了欧洲近代文明进步的成果,他们主张政教分离,建立欧式的世俗民主制度(在立宪投票时险胜,相当多的人主张建立教会指导的教法国家);在对待其他民族这个问题上,他们主张学习博爱、平等思想,给予巴勒斯坦人平等地位和公民权,建立一个普世意义上的国家,而非纯粹犹太人的国家。这些人即左翼犹太复国主义者,他们以工党为代表,曾经在建国初期长期执政。

此外,回归犹太人内部右翼派力量也很大,以极端民族主义色彩浓厚的修正复国主义派(Revisionist Zionism)为代表,他们先是组建了伊尔贡运动组织,后来这个组织被以色列政府强行解散,主要人员成立了自由党,1973年又联合其他右翼力量组建了利库德集团。此外,宗教保守主义者(主张建立政教合一国家)力量也不可忽视。

根据以色列政治学家Ilan Peleg教授的概括,以色列右翼复国主义基本内容是:要求最大限度的领土扩张,从约旦河到地中海的“以色列地”(即原巴勒斯坦地区,后面会经常用到这个特殊名词)全部属于犹太人,其他民族无权分享,甚至在早期,修正复国主义者主张约旦也属于以色列领土;否定以色列地的非犹太人生存权,认为他们从根本上对以色列充满敌意,应该完全排除在外;无限度利用宗教和历史,将对立民族非人化;崇尚暴力,尤其是军事,解决一切;确定犹太内部的不同意见者,视为必须惩罚的叛徒。

可以看出,它与历史上存在的德意志民族主义、大斯拉夫主义等颇有相似之处,是一种崇尚暴力,极端排斥其他民族的意识形态。

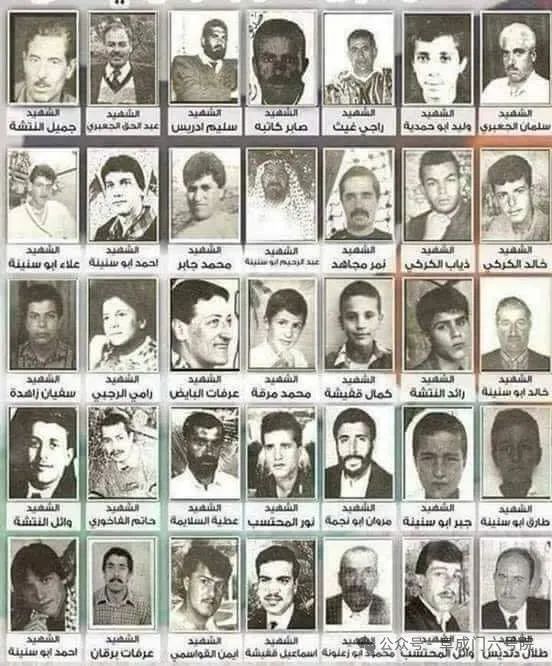

早在巴以分治之际,右翼复国主义者就不接受分治方案,伊尔贡运动负责人贝京(后来担任以色列总理)说:“将祖国一分为二是非法的,这一决议永远不会被接受”,他们认为应该把阿拉伯人从以色列地抹去,对他们实行无差别的恐怖屠杀(其中以代尔亚辛村惨案最为著名,死亡250多人,多数为妇女儿童)。

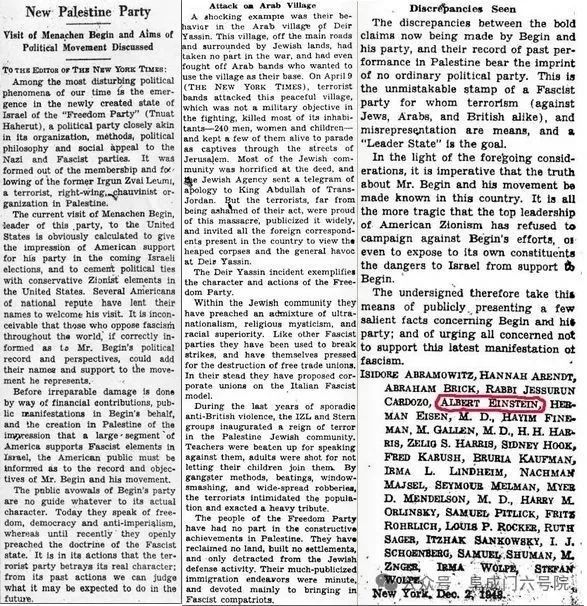

以爱因斯坦、汉娜·阿伦特等犹太名流就对这种右翼保守主义非常感到担忧,1948年底贝京访问美国犹太社区,争取他们的资金赞助。12月4日,由爱因斯坦、汉娜·阿伦特领衔的28位犹太各界领袖在《纽约时报》发表公开信,谴责修正派复国主义的政见,呼吁美国犹太人认清贝京的真面目。

爱因斯坦等人说“我们这个时代最令人不安的政治现象之一是在新成立的以色列国中出现了‘自由党’(Tnuat Haherut),该政党在组织、方法、政治哲学和社会诉求方面与纳粹和纳粹主义极为相似”;“在犹太社区内,他们宣扬极端民族主义、宗教神秘主义和种族优越感的混合体。与其他法西斯政党一样,他们也被用来镇压罢工,并敦促摧毁自由工会”。(全文参见)

以色列国父本古里安也曾经评价贝京说:“(他)明显是和希特勒一个类型的人物。他是一个种族主义者,为了控制整个以色列领土,他可以杀死所有阿拉伯人。在他看来,这是神圣的目标——绝对的规则——是一切手段的正当理由。我们认为他是以色列内外安全的严重威胁。”(Avi Shilon等所著 Menachem Begin: A life, Yale University Press,P168)

所以,今天以色列军在加沙的所作所为,只不过是70多年前伊尔贡组织血洗阿拉伯人的翻版,爱因斯坦、汉娜·阿伦特、本古里安等人的担忧,也变为现实。如果说在独立前或独立初期,激进手段是一种实现建国目的的策略的话,在以色列成功建国并且获得绝对军事经济优势情况下,继续对周边阿拉伯人采取暴力、血腥措施,那就说明其政见主张具有浓厚的反人权极右翼属性了。

1970年代之前,在工党领导下,以色列社会尚能维持一个较为温和、世俗的意识形态,以1977年大选为界,以色列社会逐渐走向右翼保守化,笔者认为这其中原因是多方面的:

第一,由于四次中东战争接连取得巨大胜利,犹太民族主义空前高涨(犹如普法战争后德意志民族主义的高涨),很多左翼犹太人也逐渐放弃了“两国方案”主张,希望以色列尽量扩张土地,取得整个巴勒斯坦地区。

第二,前三次中东战争期间,为了报复以色列驱赶巴勒斯坦地区的阿拉伯人,大量中东、北非国家也驱赶这里的犹太居民,这些米兹拉希和塞法迪人纷纷 “回归”以色列,他们世居阿拉伯世界,未经过西方启蒙运动洗礼,政教观念比较保守,并且对阿拉伯人有强烈复仇主义。

第三,苏联解体前后,又有约110多万俄语犹太人“回归”以色列,这些犹太人受俄罗斯文化浸润已久,很多人已经不会讲希伯来语,只会讲俄语,他们更崇尚扩张主义和强人政治,是利库德集团和内塔尼亚胡的天然拥趸,他们的到来巩固了利库德集团的优势地位,现在利库德集团官方网站共有三种语言,除了希伯来语、英语,另外一种语言就是俄语。

第四,越是保守的族群或教派,生育率也越高,尤其是原教旨主义哈瑞迪派(haredim),总和生育率超过7,是世俗派的近3倍。到2019年,世俗派、东欧裔阿什肯纳兹犹太人在以色列的人口占比,从建国初期的75%降至30%以下,而其他“边缘”犹太人逐渐成为主流。

受选民结构变化的影响,左翼、世俗、温和力量逐渐式微,2001年以来,工党竟然一次都没有赢得过大选,2022年大选仅仅获得4个议席,沦落为议会中第十名小党。而右翼力量获得了绝对优势地位。

由于上述人口结构变化,不仅利库德集团为代表的世俗右翼力量不断壮大,宗教保守力量也逐渐崛起,影响力比较大的有沙斯党(“塞法拉迪圣经保卫者联盟”,英文简称Shas)、以色列我们的家园、联合妥拉犹太教、全国联盟党等。他们基于犹太教义,坚决捍卫以色列拥有全以色列地和圣城耶路撒冷的完整性,坚决支持在西岸地区移民,坚决反对“两国方案”,以上执政党每次在选举中都可以获得四分之一左右的议席,成为举足轻重的力量。

此外,以色列内部还有很多幕后或边缘更极端的右翼力量,比如代表西岸定居者利益,坚决反对巴勒斯坦建国的 “信仰者集团”(Gush Emunim),它对政治的影响力不输于很多政治党派。以及很多极端恐怖主义组织,比较著名的有“犹太地下王国”、卡赫运动组织(Kach Movement)、圣殿山信徒(又称为“圣殿山和以色列地忠诚者”)、山顶青年等。所以,以色列内部意识形态非常复杂,暗流激荡,绝非一些知识分子想象的这是一个温良、文明、和平人士构成的社会。

以色列的右翼化深刻地投射在巴以政策上。2018年以色列议会通过了《以色列是犹太民族国家法案》(Nation-state of the Jewish People),这个法律被赋予基本法的地位,由于以色列没有宪法,所以被视为宪法性条文,该法称“以色列的土地是历史上犹太人建立国家的大小”,“只有犹太人享有民族自决权”。

这与利库德集团的领土主张完全一致,言外之意,以色列官方彻底否定了“两国方案”,以及土地上巴勒斯坦人自决的权力,并且规定了以色列国必须是犹太文化属性国家。亦意味着,即便是巴勒斯坦人只能作为少数民族存在,也只能处于次等民族地位。

这个法案不仅藐视了联合国的分治决议,也违背了民主国家尊重民族自决权和多元文化的基本原则。以色列政府越来越藐视巴勒斯坦人的建国权、生存权,越来越将其“非人化”,他们的做法明显超越了安全自卫的边界,越来越具有民族沙文主义或种族主义倾向,这也是以色列的行为受到西方主流社会抗议的原因所在。

总之,以色列本质是一个双面国家,它的一方面是民主和文明的,在对待犹太人上,充分行使现代文明的民主、包容、自由制度,这些是左翼建国元老们奠定的;但是对待宗教,以及非犹太群体上,又具有极强的前现代、排他、暴力色彩,充分彰显了右翼保守本性,因此,汤因比说以色列是欧洲近代民族主义和种族主义的最好学生。认识以色列的双面性,是了解巴以冲突的关键钥匙。

二、1978年以来三次和平进程中,以色列右翼是如何抵制破坏的

第一个阶段戴维营和平进程(1978年至1992年):在利库德集团和“信仰者集团”推动下,西岸犹太人增加近30倍,占领逐渐永久化,导致巴以和解逐渐无解

第四次中东战争后,整个阿拉伯世界,尤其是涉及巴勒斯坦问题的关键方巴解组织、埃及、约旦和沙特等,都开始转向一种务实的的策略,他们意识到无法改变联合国181号决议的现实,从而开始承认以色列存在的现状,愿意接受“两国方案”,主动提出以联合国1967年242号决议为基础,跟以色列进行谈判,最终解决巴勒斯坦问题。

这波和平进程的顶峰是1978年在美国总统卡特的斡旋下,埃及总统萨达特与以色列总理贝京举行会晤,并达成《戴维营协议》。

《戴维营协议》协议由《关于签订一项埃及同以色列之间的和平条约的纲要》和《关于实现中东和平的纲要》两份文件组成,前者是以色列的西奈撤军步骤,以及两国建交路线图;后者主要讨论被占巴勒斯坦土地人民如何建国的问题,大致路径是:在5年的过渡期内,以色列撤军(几个重要安全点除外),巴勒斯坦人民选举产生自治机构;巴勒斯坦自治机构建立警察部队,负责维持治安;过渡期结束之前,埃以巴约四方进行会谈,协商最终解决巴勒斯坦最后地位和其它悬而未决的问题。这个协议基本奠定了巴以和解的基本框架,之后40多年的巴以问题无非都是围绕着撤军、归还领土和巴勒斯坦建国展开的。

《戴维营协议》虽然系利库德集团政府所签署的,但是作为调停人的时任美国总统卡特后来在回忆中说,以色列也只不过把它当个和平烟雾弹,通过在西奈半岛撤军,与巴勒斯坦抵抗运动最大支持者埃及媾和,来集中精力消化占领的巴勒斯坦土地罢了。(卡特所著《牢墙内的巴勒斯坦》第36页)

所以,贝京只是选择性执行了涉及到埃及利益的部分协议,而对撤出占领的巴勒斯坦土地这个基本利益问题上,丝毫没有任何让步。

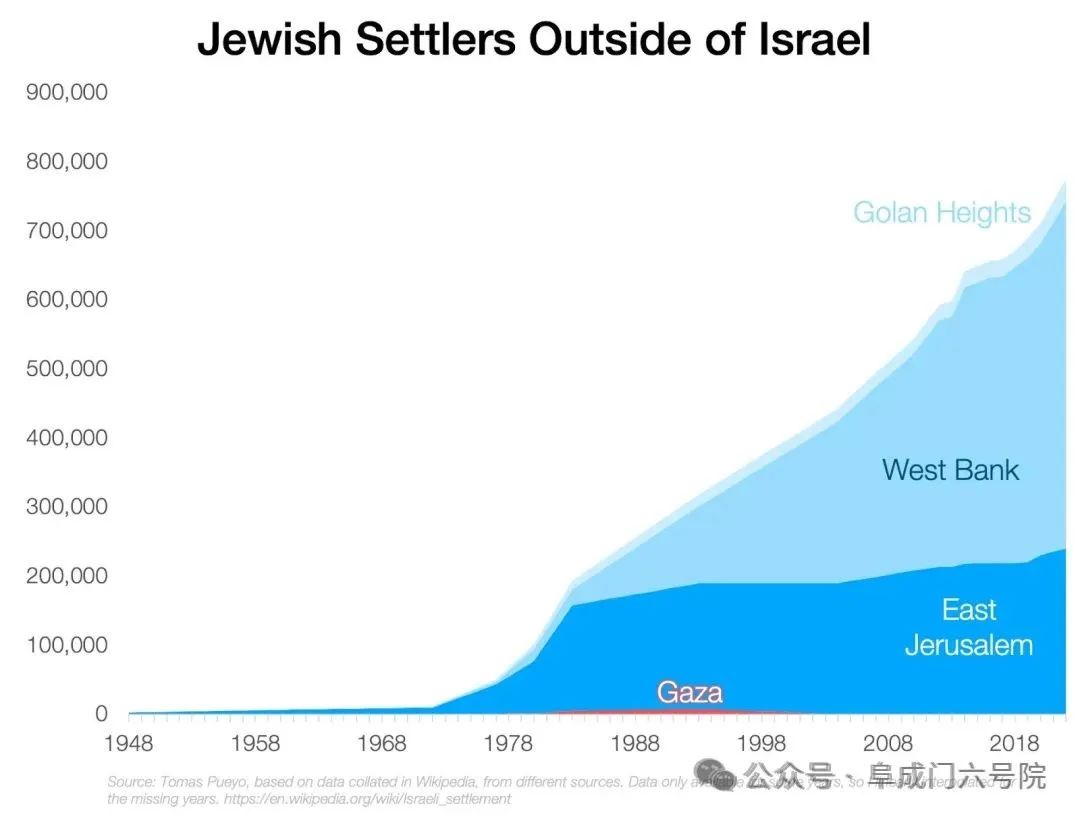

贝京曾经说过,即便是让我丢掉一只眼睛和一只胳膊,我也不会拆掉西岸地区一间犹太人的房屋。从1967年以军占领西岸,到1977年利库德集团上台,执政的工党对西岸地区移民一直持极克制的态度,十年间仅仅形成了13个定居点,约4000移民。但是贝京上任后第一个行动就是访问西岸地区的犹太定居点,继而鼓动宗教狂热主义者“信仰者集团”到西岸殖民,并且在任内六年,增加了81个定居点,新增了3万多移民。

到1992年利库德集团下台前夕,西岸地区的移民数量已经达到11.2万人,是《戴维营协议》前的近三十倍。这时候,西岸定居点已经形成一个庞大的利益集团,以后成为历次撤军、归还土地的最顽强障碍。诚如克林顿在2010年9月21日演讲中所说的“定居者的孩子越来越多,而这些人是反对分割土地的最坚定人群”。

另外,贝京政府一再拒绝承认巴解组织为谈判对象,拒绝承认巴勒斯坦方在谈判中的地位,因此,《戴维营协议》中规定的四方会谈也无从落实,这样,所谓落实巴勒斯坦自治,建立临时政府也只能是一个空头支票。

所以,《戴维营协议》走向失败,一方面是阿拉伯世界强硬派从中阻挠,但是以色列的强硬派也根本没有落实这个协议的实质意向。因为对于以色列右翼而言,一旦撤出西岸和加沙地带,允许巴勒斯坦人建国,那么大以色列计划就没有落实的可能性,因此,在这点上是丝毫不能让步的。

此外,这期间,以色列的右翼力量为了达到占领西岸土地,实现永久定居的目的,逐渐形成了一套日臻完善的掠夺和管制政策。以色列以安全的借口,强占了巴勒斯坦人60%以上的土地,80%以上的水源;巴勒斯坦人从出生下来就需要办理各种证件,不仅要有居住证、工作证,就连购买农机也需要许可证,他们的生存艰难之路被形容为“Via Dolorosa”(多勒罗萨苦难通道);以色列政府把巴勒斯坦人当做天生恐怖主义分子来防备,大约63万人被拘禁过,约占总人口的20%以上。(卡特:《牢墙内的巴勒斯坦》,第128页)

这种反人道的控制制度,让巴勒斯坦人对以色列的仇恨从此真正种下根来。我们回看今天巴以和谈的三大关键障碍,固然有巴方和阿拉伯国家的责任,但是以色列右翼也在制造和固化矛盾的关键一方。

第二个历史阶段奥斯陆和平进程(1993年至2000年):以色列国内强硬派是如何千方百计破坏《奥斯陆协议》的执行,巴勒斯坦建国期待是如何落空的

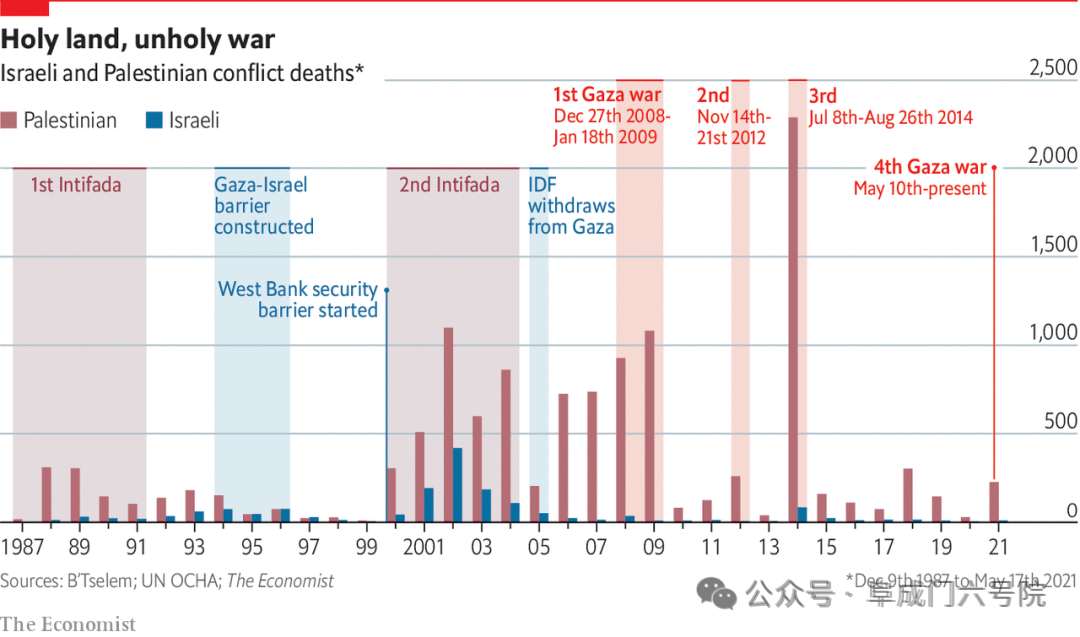

由于利库德集团在占领区执行过于严苛的殖民化政策,1987年巴勒斯坦人爆发了第一次起义,因为手无寸铁的人民只能用石块作为反抗武器,所以被称为 “石块革命”。这场起义中,巴勒斯坦平民至少有2162人死亡,而以色列平民死亡数量为53人。

以色列境内的阿拉伯公民,由于长期遭受不公正待遇(同样曾经被军事管制近20年,并且被剥夺了多数土地),也举行全国性罢工,支持巴勒斯坦人的反抗。很多人说以色列境内阿拉伯人多么爱着这个国家,痛恨西岸或加沙地带的巴勒斯坦人,这种情况也是不存在的,由于他们长期遭受不公正待遇,他们对巴勒斯坦人的反抗有极强的共情。

“石块革命”催生了以色列的第二次政党轮替。1992年中大选,鸽派工党大获全胜,重新执政,巴以双方开启了第二轮和平进程,因主要成果系1993年签署的《奥斯陆协议》,所以被称为“奥斯陆和平进程”。

《奥斯陆协议》及其之后签订的几个执行协议主要内容是:以色列军队逐步从加沙和西岸地区撤出,由巴勒斯坦警察部队负责公共秩序和内部治安;通过选举产生一个巴勒斯坦临时自治机构,以色列向自治机构交还约90%的占领土地,由自治政府负责民事行政管理工作;巴自治过渡期为5年,不迟于过渡期第三年开始谈判永久性解决巴勒斯坦最终地位,以及耶路撤冷、难民、定居点等重大问题。

可以说《奥斯陆协议》的签订,为巴以冲突的核心问题指明解决方向,真正让人们看到了两个民族和解的曙光。

然而,《奥斯陆协议》在以色列内部,遭受了强烈抵制。利库德集团声称:“犹太人对以色列地的权力是永恒的,不可分割的……在大海和约旦河之间,只能有犹太主权国家的存在”。新任利库德主席内塔尼亚胡表示:“《奥斯陆协议》是一个悲剧性的错误”,“是插在以色列背上的一把尖刀”。以色列全国政界、宗教界、文化界名流联署的《以色列全地宣言》称:“如今犹太人民掌握了以色列地,我们忠诚致力于我们土地的完整,任何以色列政府都无缘在这方面做出让步”。此等气氛犹如当年德国面对《凡尔赛合约》,认为是丧权辱国也!

以色列极端主义者更是像哈马斯那样,不断制造恐怖暴力,来终结和平进程。早在1990年10月,巴以接触和谈的时候,极端组织“圣殿山信徒”就发起挑衅,爆发了20名巴勒斯坦人死亡的圣殿山惨案;1994年2月25日,卡赫运动组织成员戈尔茨坦为了表达对《奥斯陆协议》的反对,在希伯仑的麦比拉洞清真寺,用机枪扫射正在礼拜穆斯林,打死32人、打伤100多人,是为“希伯伦惨案”(作为回应,哈马斯第一次对以色列实施了人肉炸弹袭击);1996年9月在强硬派宗教人士挑唆下,发生第三次圣殿山惨案(又称“西墙隧道骚乱”),60多名巴勒斯坦人死亡。最让人震撼的是1995年11月4日,以色列总理拉宾被曾经加入卡赫组织分支机构EYAL的阿米尔刺杀身亡。

所以,在巴以和平进程中,不仅仅有哈马斯发动的恐怖袭击,犹太极右翼也在搞恐怖袭击,犹太激进组织在暴力血腥和手段上其实与伊斯兰激进组织没有区别。就时间顺序上,哈马斯和以色列极端主义恐怖行为,是交替进行的,是一个相互激化的过程。这些相互的血腥暴力,让双方丧失了刚刚培养出来的好感和信任,丧失了对和平的信心,双方一起葬送了难得的和解历史窗口期。

1996年5月的以色列总理大选,反对《奥斯陆协议》的内塔尼亚胡当选总理。内塔尼亚胡上任后,马上大幅增加向西岸的移民,到2000年,西岸地区定居点人口从增加到20.6万,比《奥斯陆协议》签署时又增加了近一倍。

内塔尼亚胡政府更以各种借口拒绝履行《奥斯陆协议》以及《希伯伦协议》、《怀伊河协议》的撤军、规划领土的规定。到了1998年底,也就是《奥斯陆协议》许诺的撤军和巴勒斯坦建国5年过渡期结束的时候,以色列交还了西岸不足40%的土地,也就是说《奥斯陆协议》许诺的多数土地没有归还,巴勒斯坦建国也被以色列以各种理由推迟。

所以,巴以和谈失败,你可以说巴勒斯坦极端派不满这个协议,嫌它给的东西太少,希望掀翻谈判桌;但以色列上下也都在消极抵制和平协议,让一个国家主动吐出巨大的既得利益,这是违背人性的,无论在那个国家都是异常艰难的,正像沙龙所说的:“战争中得到东西,别指望靠和平可以得到”。

2000年戴维营和谈为何最终破裂

由于《奥斯陆协议》主要内容悬而未决,2000年7月,受美国总统克林顿邀请,以色列新上任总理巴拉克和巴解组织领导人阿拉法特再次在戴维营举行会谈。这个时候,巴拉克和克林顿的确是很希望借这次会谈一劳永逸解决巴以问题的。巴拉克亟需达成一个协议来稳固工党脆弱的执政地位,克林顿也想在任期结束前促成一个新的协议,为他上任之初促成的《奥斯陆协议》有个交代。

受一些学者叙事的影响,人们认为2000年戴维营会谈失败主要在于阿拉伯世界和巴勒斯坦强硬派的抵制,以及阿拉法特的消极应付,缺乏诚意。以色列方面的强大阻力,同样也是这次谈判失败的基础性原因。

在巴拉克来美谈判的时候,已经收到以色列极端主义组织的死亡威胁,他们提醒巴拉克,如果让步太多,将会面临拉宾同样结局,西岸“定居者委员会” 也发表了措辞严厉的声明,不会让出一寸领土;在谈判中,特拉维夫爆发16万人大集会,抗议与巴勒斯坦达成协议,利库德集团同时在议会酝酿一个法案,反对任何分割耶路撒冷的行为;谈判刚刚结束,巴拉克政府就分崩离析,外长利维因为觉得和谈让步太多而辞职,工党的三个联盟党退出联合政府,让工党成为议会少数派。休会期间,被巴勒斯坦人视为屠夫的沙龙(担任军方职务期间,曾经多次制造对巴勒斯坦平民的屠杀)强行闯进阿克萨清真寺,意在破坏和平进程。

所以,戴维营会谈以破裂告终,根本来讲,当时在巴以内部和平都已经没有市场,双方都丧失了对彼此的信心,双方也都不愿意接受宗教圣城耶路撒冷被分割。把戴维营和谈失败责任推给阿拉法特这个说法,显然是颠倒了黑白,试想如果以色列履行了《奥斯陆协议》,何必再来这一出戴维营会谈呢?阿拉法特已经步入暮年,何尝不想真正达成一个可以建国的协议呢?委实是因为阿拉法特久经风雨,看透了巴以和谈的实质,与其签署一个无用的协议,再受其辱,不如消极应对罢了。

第三个历史阶段(2001年以来):以色列右翼是如何变本加厉侵蚀巴勒斯坦人的利益,试图彻底摧毁巴勒斯坦人建国梦想的

2001年2月6日,以色列举行总理选举,这也是以色列最后一次直选总理,坚决主张对巴勒斯坦强硬的沙龙获得压倒性的胜利,得票率领先巴拉克25个百分点。

为了永久断绝巴勒斯坦人建立一个主权国家的可能,从2002年起,沙龙和他的继任者们不断在西岸占领区建造隔离墙。虽然海牙国际法院裁定这属于违法,也遭到美国前总统卡特、南非前总统曼德拉的抨击,但是这个计划从未被搁置,现在已经发展成为总长度达到700多公里,由瞭望塔、高墙、电网等组成的“铁壁铜墙”。所谓的巴勒斯坦国在物理上已经是名存实亡,不过是以色列占领地包围下的一个个孤立定居点而已,以至于很多人士用“巴勒斯坦群岛”或“班图斯坦”来形容巴勒斯坦国。

在建造隔离墙的同时,利库德集团和狂热派们又源源不断动员人口迁往西岸定居,2003年西岸定居点人口数量为22.6万,2015年达到38.8万,2022年则突破50万,以色列对巴勒斯坦的土地的永久性侵占,也在以前所未有的速度加速。

基于对巴勒斯坦土地不断侵占的事实,2020年内塔尼亚胡政府和特朗普政府共同抛出 “新中东和平计划”,也就是“世纪协议”,它的主要内容是:

以色列定居点的占领完全合法化,属于以色列的主权领土;过去承诺的归还90%以上巴勒斯坦土地(包含交换土地),又被打了七折,只归还不到70%,并且许诺归还的都是贫瘠土地,水资源最丰富的约旦河谷地区和死海主权完全属于以色列;不允许巴勒斯坦拥有军事力量,只能保持治安警察,并且治安警察规模扩展必先与以色列达成协议;巴勒斯坦国未经以色列同意不得试图加入任何国际组织,未经以色列同意,巴勒斯坦司法机构也无权释放羁押的安全犯人,不得对以色列公民发起司法诉讼,以色列实质上拥有了治外法权。

“世纪协议”完全背离了《奥斯陆协议》精神,实质上把巴勒斯坦矮化为一个全面接受以色列“监国”的地方自治政府,或一个附庸部落。至此,巴勒斯坦人的建国诉求与以色列所开出的条件差距越来越大,两者矛盾越来越不可协调,巴勒斯坦人越来越失望,转而去支持一个恐怖主义集团,终于催生了本次加沙战争。

三、一些总结和讨论

1. 1974年以来三次和平进程的失败表明,根本不存在什么所谓的“以色列几次给与巴勒斯坦人建国机会,偏偏巴勒斯坦人不珍惜”这种说法,以色列也总是在制造各种借口,拖延归还土地,阻挠巴勒斯坦建国,并且采用一切手段削减巴勒斯坦国拥有的治权,享有的资源,以各种既成事实,不断压低巴勒斯坦人可以接受的底线。毫无疑问,以色列是巴勒斯坦人建国的主要阻挠力量,而不是巴勒斯坦激进势力或者阿拉伯盟友。

正像巴勒斯坦激进势力的所作所为,让以色列人放弃和平尝试一样,右翼复国主义的这些作为,也让温和的巴勒斯坦人逐渐丧失对和平方案的信心,转而支持哈马斯的暴力斗争。

2. 以色列内部一方面有十分真诚的和谈者,更有一百分热情的扩张主义者。每次和平进程周期内,一方面是和谈,另一方面却又在扩大定居点,侵吞巴勒斯坦人土地。和谈只不过是这个和平进程周期的插曲,扩张才是永远的“正常节奏”,每轮和平进程结束,定居点人口都会有一次突飞猛长。所以,每次和平谈判之后,并不是和平更进一步,而是矛盾更深一步,问题更难解一步。

3.的确哈马斯不想要和平,因为乱对他们有利,以色列强硬派也是如此,他们也需要寄生在一个不稳定的机制中,才能不断发展壮大。

首先以色列右翼追求对土地占有最大化政策,他们在和平与占领西岸土地之间,宁可牺牲和平,让老百姓承受一些暴力恐怖。在右翼政客的收支平衡表上,即便是每年死上几十个平民或士兵,能换来继续安置一两万移民,巩固占领土地,这个“回报率”是非常高的,完全可以接受的。

这些右翼政党也需要营造对立紧张气氛,才能赢得选举。以色列过去的历史也表明,对于利库德集团、沙斯党之类,和平则意味着权力边缘化、社会接纳度低潮期;对于其他形形色色移民、军工等利益集团,冲突更意味着经济利益的扩大。所以,就像哈马斯需要吃战争饭一样,以色列很多政党派别也要吃“冲突饭”。

从客观来讲,以色列是一个东西方犹太移民组成的马赛克国家,彼此外表、语言、习俗都有极大差异,为了让源源不断的新移民凝聚起来,也为了安置这些移民,以色列也需要战争,需要冲突。以色列国也只有在不断地地缘冲突中,才能得到美国和欧洲的支持,增加它的地缘政治价值。

因此,以色列这个由精明人群组成的国家,需要适度的、自己可以掌控的冲突。这个国家就是在冲突中成长起来的国家,一旦停止冲突,它可能无所适从、走向危机。

4. 以色列右翼坚持拒绝巴勒斯坦建国,才是最大的安全负担。工党时代相对完整保存了巴勒斯坦人的土地和社会结构,以色列仅用1万左右驻军就可以维持占领地和平,但是利库德执政后,随着对巴勒斯坦人军事管制和土地剥夺的普遍化,80年代则需要至少3-5万军队才能维持秩序,至今则需要约8-12万驻军才能维持西岸和平,右翼集团其实把这个国家深深绑架在“维稳”体制上。

5.关于巴以和平失败,谁的责任更大。如果总结历次阿以、巴以会谈内容,我们就可以发现其核心就是以色列退出占领土地,遵守联合国242号决议,准许巴勒斯坦建国。从根本上讲,基于巴以之间地位的具有极大不对等性,巴方完全是被动方、等待施舍的一方,以方完全掌握主动权、赐予的一方,所以和平协议是否得到执行,主要取决于以色列态度。平心而论,掌握了政府和中东最强大军事力量的以色列右翼,其决定性意义远远大于哈马斯。

6. 当我们谈起以色列右翼意识形态的时候,很多人都要说,这不是被阿拉伯激进主义逼迫才发生的吗?其实以色列激进主义是自始至终就有的,在以色列建国前,激进意识形态和组织就已经非常发达,而不是阿拉伯人逼出来的。以色列右翼针对巴勒斯坦人的反人道隔离管制措施,也并非是巴勒斯坦人所逼,而是以色列右翼意识形态与生俱来的,在建国前后就反复实践的。

7.巴勒斯坦激进组织对以色列人有血腥的暴力,但是以色列对巴勒斯坦平民也有血腥与暴力,并且二者根本无法成正比。根据联合国统计,2008年至2020年,在没有双方武装冲突的情况下,死于占领军和平民暴力的巴勒斯坦人有5590人,而死于恐怖袭击的以色列人只有251人,尤其是巴勒斯坦死亡人口中儿童比例(20%),远大于以色列(12%)。所以,以色列内部同样也存在一股强大制造仇恨对立的力量,他们的暴力行为,同样也加深了巴勒斯坦对以色列的恐惧和仇恨,只不过伊斯兰恐怖主义更受传媒话语关注,更广泛为人所知罢了。

8.现在国内很多人喜欢把巴以战争,用“哈以战争”来代替,笔者认为,这是一种偷换概念,抹煞真相,就像不能把俄乌战争叫做“乌克兰东部冲突”,不能把日本占领东三省叫“满洲事变”。如果叫哈以战争,那个战争本质就是以色列的反恐战争,一个完全正义的战争。这种称呼故意抹煞了,以色列右翼对全体巴勒斯坦人的持续伤害,才是导致加沙冲突的根本原因,以色列即便是消灭了哈马斯也不能解决加沙问题,更不可能解决巴以问题,除非它尊重以前的和平协定,撤出占领土地,尊重巴勒斯坦人的生存权。

9.现在流行一种说法叫做“站在文明一方”,文明是与“野蛮”、“落后”的一个相对概念,并且历来文明都是有边界的,即某个特定共同体内部之间的文明。文明对外部而言,很多时候又有血腥的侵略性,比如罗马帝国对四周残暴的征战;近现代的德意志当然对于周围中东欧落后民族是文明的,但是它的征服行为又是血腥的;近代日本社会相对于中国是文明的,但是它的侵华又是血腥的。所以,站在文明一边,未必是站在正义一方,反而在多数时候成为为侵略辩解的遮羞布。

10.现在国内对巴以冲突的信息构建,严重失真。既有支持巴勒斯坦一方的选择性失真,也有支持以色列一方的选择性失真,大家不是依据事实,而主要是依据价值想象和判断来构建信息。

并且,关于巴以冲突的辩论容易情绪化,动辄就掀桌子,一言不合,支持巴勒斯坦一方会给人扣上“汉奸”、“美狗”和“犹太帮凶”的帽子,支持以色列一方也会善于给人扣上“与恐怖主义共情”、“反人类”的帽子。

双方其实都是在借巴以冲突话题,表达对国内及国际新的变化的不满,把对其他问题想表达的价值,高度投射到巴以问题上,这是国内讨论巴以问题走形失真的根源。如果再过一百年,后人重新来评价我们现在的所作所为,可能会嘲笑我们的幼稚、偏激。

初稿于2023年11月12日,部分成果发表于11月26日的凤凰网修改,定稿于2024年6月12日

来源:阜成门六号院