六、一场悲壮惨烈的抗争:王若水单枪匹马反驳庞然大物胡乔木

胡乔木在〈关于人道主义和异化问题〉讲演的结尾,周告天下,他“恳切地欢迎”不赞成他的基本观点的人参加争论。对此宣告,全中国学者都心知肚明,这不过是说说罢了。即使胡本人真有此心,也没有谁胆敢挑战党的首席意识形态权威,而且此权威后面还站着一个最高领袖。

果然,完全意料之中,会后全国顿时万马齐喑,鸦雀无声,几年前百家争鸣的局面不再出现。

只有一个几乎被掩盖的声音,就是来自王若水。他势单力薄,一时几乎是茕茕孑立,形影相吊,但始终没有停止表达他的观点,一有机会就不时发出声音——整个抗争,可谓相当悲壮惨烈。

胡乔木讲演那天,王若水去听了。王最注意的就是胡讲演的这个结尾。胡乔木批判的主要对象是周扬和王若水,而且首先是他王若水。周扬已经公开作了检讨,失去了反驳的资格,只有他能出来公开答辩,而且他确实想姑且试之,不想失去这个机会。

当时,王的朋友、同事和熟人纷纷好意地来阻挡,只有三个人支持:刘宾雁、王若水妻子冯媛和王的二妹。刘宾雁说得好:

这就好比在球场上,一个球落在你跟前了,旁边没有人,守球员是个庞然大物,你敢不敢踢?”

结果,胡乔木弄假成真了——自从中国共产党执政以来,第一次发生一个下级党员在报刊上公开反批评一个得到最高领袖称赞的政治局委员的文章。

这篇题为〈我对人道主义问题的看法〉的反驳文章于1984年3月中旬写出,王若水单枪匹马一个人,用了半个月的时间。

王若水在文章中说:人道主义并不是一种对世界或历史的解释,本质上是一种价值观念。价值观念包括伦理道德,但范围宽泛得多。我们需要对世界做出科学的解释,也需要对世界做出适当的价值判断,因此,我们需要唯物主义,也需要人道主义,两者都是世界观。胡乔木批评人道主义“不能对世界历史做出科学的解释”。王若水说,人道主义确实不能,因为这不是它的任务;它的任务是做出评价。王指出,当胡乔木说人道主义的含义的一个方面是世界观和历史观时,他把价值观念排除在世界观之外了;而当胡乔木说人道主义的另一个方面的含义是伦理道德时,他又把价值观念缩小了。难怪胡乔木认为历史上的人道主义没有多少可以继承的东西,因为人道主义最核心最宝贵的东西是落在他的视野之外的。王若水说,在社会观点上,马克思主义同以往的人道主义(即使它们是唯心主义的)有批判继承的关系。资产阶级人道主义中,并不是除了伦理道德之外就没有可以继承的东西;人的自由、人的解放、人的全面发展,这些都不是伦理道德可以完全包括的,而它们都是人道主义思想中很宝贵的东西,并为马克思所继承。

关于“人的价值”,王若水说,这是人道主义的核心或基本原则,人道主义的道德规范是从这个基本原则引申出来的。因此就绝不能像胡乔木那样,一方面肯定“社会主义的人道主义”,一方面又对“人的价值”的概念表示蔑视。在胡乔木文章中,集中力量来批评那些主张社会主义的人道主义的人,因为他们还要讲人性、人情、人的幸福、人的自由、人的尊严、人的权利、人的价值、人的解放,而这些统统是为胡乔木所否定的。现在的主要问题,并不像胡乔木说的那样,人们对社会主义提出过高的、不切合实际的要求,而是许多合理的、可以解决的有关群众切身利益的问题被官僚主义置之度外。

王继续说,我们的社会存在着种种弊端,解决这个问题需要进行伦理道德的教育,即思想工作;但单是这个不够,还要进行体制的改革。当前正在进行的这场改革,必定而且正在引起价值观念的变化;而适合现代化需要的价值观念,又必定而且正在促进改革的发展。提出人的价值和社会主义人道主义问题,是有现实意义的,并不是什么抽象的。把社会主义人道主义简单地归结为某些伦理道德规范,是把它的意义缩小了。历史上的人道主义的一个主要错误正是在于把社会问题归结为道德问题。“其实,道德问题正要从社会条件去找原因,问题在于改造社会。”

〈我对人道主义问题的看法〉这篇文章,只不过是王若水回应胡乔木而为自己作的一些辩护,看得出他并没有太深入探讨,例如全文不涉及异化问题——他知道邓小平讲了话这就成了绝对不能讨论的禁区,而当下他主要考虑的是能否发表。

王若水这篇文章本意给《哲学研究》发表,但香港的《镜报》杂志突然在1984年6月号刊登了。王并没向《镜报》投稿,但他曾把稿子复印了几十份向人征求意见,很可能是其中的一份流传到了香港。

胡乔木马上以此为理由,下令禁止王文发表;同时,严厉地责令人民日报社追查这个所谓“镜报事件”。气氛顿时紧张起来。王若水成了可疑的阴谋分子。胡乔木、邓力群还不到此罢休。在他们的授意下,有关部门又加紧调查王若水和所谓“地下组织”的关系。

1985年初,政治气氛有些松动。《三月风》杂志向王若水约稿。王写了一篇短文,题为〈关于“革命人道主义”〉。胡乔木在他的长文里把毛的语录“救死扶伤,实行革命的人道主义”加以扩大的解释,王若水对此质疑。他问道,为什么一定要把“救死扶伤”这些行为说成是“革命的”人道主义呢?这实际上还是把“人道主义”看成贬义词,如果不加上“革命的”一类定语,就不能对它肯定。王若水说,其实,革命的人道主义应当是以革命为主要手段来实现人道目标的思想和行动。一个革命人道主义者当然要救死扶伤、帮助老弱病残等等,但不会满足和局限于这些行动。他的目标要大得多。他要消除不人道现象的社会根源,而要实现这一点,首先就要推翻给人民带来深重苦难的反动政权。王若水的这种说法不仅批评了胡乔木,也否定了毛泽东对“革命人道主义”的理解。王若水还表达了这样的意思:多年的历史证明,反人道主义的左的观点的影响和危害,比资产阶级人道主义大得多,因此应当是主要反左。

这篇文章不但刊登在《三月风》杂志上,还在《工人日报》发表了(值班编辑用了一点小办法),引起了相当的注意。第二天,总编辑一上班,就接到路透社记者的电话,问他发表王若水文章有什么背景。类似电话而后还纷至沓来。

1986年,王若水写了一篇更有深度的文章:〈关于马克思主义的人的哲学〉,《文汇报》于此年7月7日至18日连载。这篇文章是王若水在1985年作的几次演讲的整理,系统地阐述了他对这个问题的理解。论者认为,这篇文章以及以前发表的〈人是马克思主义的出发点〉,是王若水对阐述马克思主义的精神的重要贡献。马克思主义之所以在中国遭到歪曲,就是因为没有弄清马克思主义的出发点。毛泽东等中共领导人把阶级作为马克思主义的出发点,因而大肆宣扬“以阶级斗争为纲”、“阶级斗争一抓就灵”之类。王若水自己也说,他认为马克思的最好的东西在马克思的哲学里面,它仍有生命力,而他的〈关于马克思主义的人的哲学〉是他在这方面的研究心得。

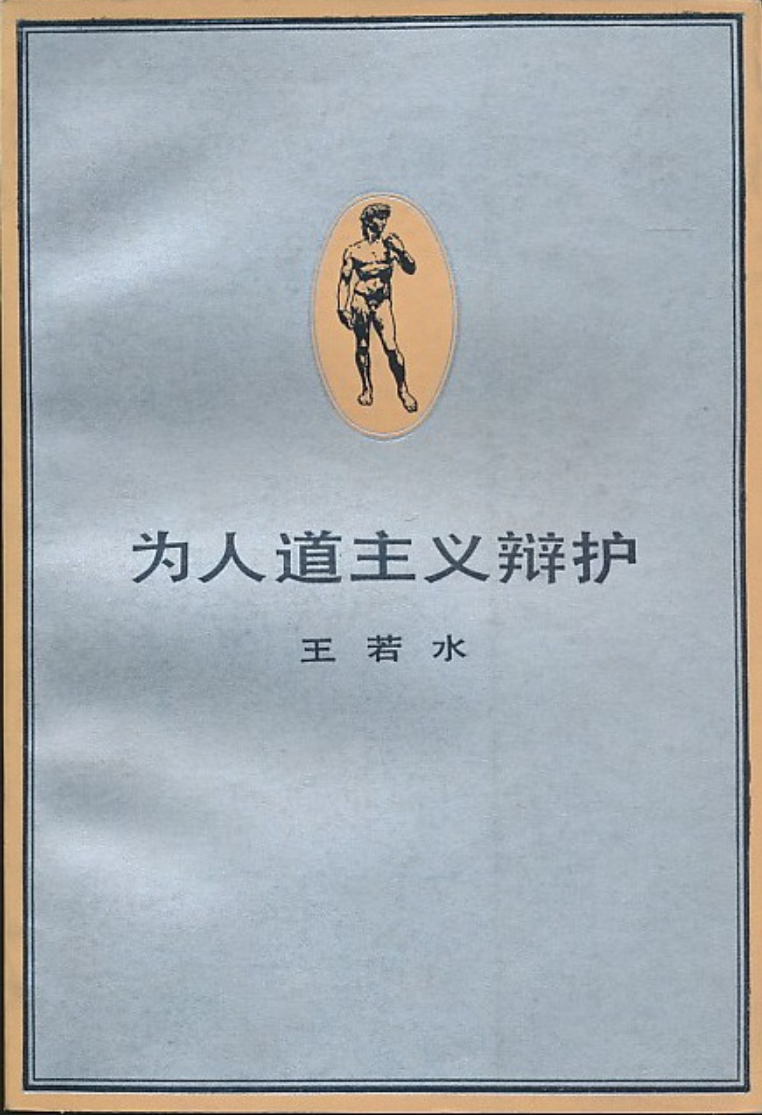

1986年,王若水还找到了一个机会,在三联书店出版了一本近二十万字的文集《为人道主义辩护》。

这部书的出版也有一个故事。王若水想把那篇〈我对人道主义问题的看法〉的答辩文章收进文集去。他从1985年8月开始花了一个多月的时间把文章又改了一遍。这篇文章在1984年已经按照《哲学研究》的意见早就磨光了许多棱角,但仍有人觉得太尖锐了。有人更担心那篇〈谈谈异化问题〉,想把它撤下,因为这是邓小平批评过的。三联书店将出版王若水文集的消息不知怎么传出去了,中宣部出版处打电话询问,接电话的编辑不敢答复。后来商量了一下,告诉对方说有这件事,但“稿子还没有齐”。对方要求看目录。三联书店总编辑范用想了一个办法:把那篇答辩文章暂时撤下来,也不列入目录。在全书的清样已齐,临近七月付印的最后时刻,范用从抽屉里拿出了这篇稿子,交印刷厂火速排出,加在清样中。结果,这本题为《为人道主义辩护》的新书出现在1986年的书市上,成了一本畅销书,人们排着队购买,初版三万册不久就销完了。

(未完待续)