一、特色、贡献和不足

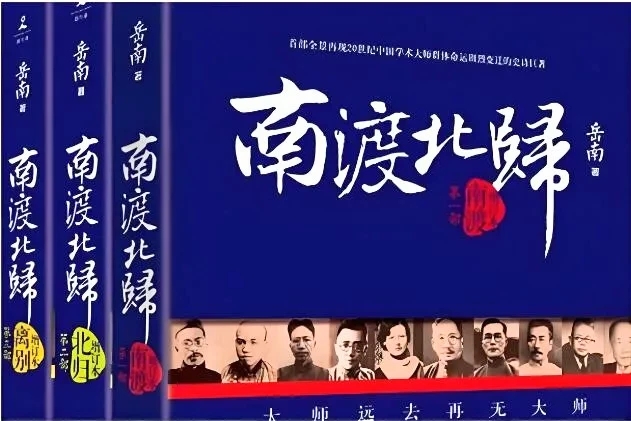

《南渡北归》是一部160万字的鸿篇巨制,分为南渡、北归、离别三部,结构严谨,叙事清晰,旁征博引,论证充分。作者以抗日战争和国共争斗为背景,以清华大学、北京大学、营造学社和中央研究院的人物和活动为中心,描写了上世纪从二、三十年代到六、七十年代中国知识人士的追求和探索、成功和失败、兴衰和荣辱、升降和沉浮,既是一部中国的社会变迁史,也是一部中华民族兴亡的奋斗史,更是一部中国的学术思想史。总之,是一部值得认真阅读的好书。其特色、贡献和不足如下。

一是史料翔实,言之有据。在《南渡北归》(以下凡引自该书,只注页码)描述的几十年中,可以说是大事叠起,天翻地覆,各色人等,登台表演,大起大落,每件大事的缘起、经过和结局,每个重要人物的经历、言行和业绩,都交待得清清楚楚,并且有根有据,有条有理。为此,作者阅读和引用的资料是海量的,包括历史档案、著作文集、年谱长编、日记笔记、自传传记、纪念文集、纪实文学、书信集、回忆录以及有关书报杂志等等,每种多达数十种、上百种。此外,还有作者亲自所做的调查笔录。书中注释占1/4,达40万字。这里仅举一例,其严谨可信可见一斑。

梅贻琦外圆内方,为人低调,不事声张,有关他1948年底离平南飞一事朴索迷离,众说纷纭。梅尚未离开清华园,有学生张贴海报并结队至校长办公室和住宅请愿,要求校长不要跟随国民党南撤,留下来继续主持学校事宜。此时已密赴解放区投奔中共的原清华历史系教授吴晗,也发来“挽留”的函电,设在张家口的中共电台广播,“北平各大学惟有清华校长梅贻琦可以留任,请勿擅离”。但梅不为所动,毅然决然乘飞机离开北平去南京。而关于他的离去,有说他是走后门与胡适同机,有说他要在南方创办新的西南联大,甚至袁随善说梅于匆忙中被稀里糊涂地“架上飞机”。作者引证了很多人的回忆和说法,包括梁思成的儿子梁从诫、抗战后复校的清华教务长吴泽霖、梅的好友物理学家李书华、梅的夫人韩咏华、时任清华中文系代理主任浦江清、梅的秘书沈刚如和赵赓、梅的清华同事叶企孙和陈岱荪、梅的助手蔡麟笔、梅的清华好友张其钧、时任清华文学院院长冯友兰等,然后得出结论,“通过对上述回忆文章梳理、对照、鉴别,结合当时的情势和其他旁证,梅贻琦出走的历史公案可以做如下判断:梅离平南飞是自觉自愿的,无人对其施压或威迫,走前对政治时局和个人处境有过慎重考虑并与同事、好友等商量,同时对陈寅恪出走产生了一定影响。梅离开清华园的时间是1948年12月14日下午,进城后住北平饭店,开始与北大秘书长郑天挺等人商讨乘机离平的具体事宜,大约在城内逗留了一个星期,21日中午与杨振宁之父杨武之等教授一起在东单机场登杨,旁晚抵达南京。整个过程用清华校史研究专家黄延复的话说就是:梅的出走‘是主动,不是被动的;是自觉,不是盲目的;是坚定,不是犹疑的’”(第1354页)。

二是视野开阔,具体入微。《南渡北归》把知识人士的遭遇和命运放在八年抗战和四年内战以及第二次世界大战和战后冷战的背景下,不仅涉及到国内的军事、政治、经济的变化,也涉及到欧战和太平洋战争的发展,因而作者放眼世界,紧扣二战和冷战大局的变化,同时对于战争的残酷、重大战役的进展、大后方的艰难困苦、学者们刻苦钻研及其成就,又有很多具体细致生动的描写。如,殷墟发掘的经过,七七事变前后主战派和主和派明争暗斗,1937年11月24日,梁思成在长沙的住处被日本飞机轰炸的经过和惨状,衡阳决战中中国守军顽强抵抗与国土共存亡,李约瑟访问李庄及其《中国科学技术史》的编撰,抗战胜利前和北平解放前梁思成为保护全国和北平文物以及日本京都、奈良的贡献,抗战胜利后重庆和李庄欢庆的情景,六参政员访问延安的不同表现,北平故宫博物院等重要文物三次长途搬迁的经过和情形等等,都有深入分析和细致解读。读后不仅会有宏观和整体的把握,而且会有深入具体的了解,甚至可以深入到人们的内心。

三是评论恰当,还可深入。作者对人对事不仅有实事求是的叙说和描述,而且也有恰当的评论和褒贬,特别是对一些重大事件和重要人物,既没有为尊者讳,也没有落井下石,而是给以恰当的评说。如傅斯年,既赞许他的知识渊博、人品高洁、高超的组织和处事能力、对人对事的敏锐,也说明了他的霸气。如对胡适,既突出了他的学术思想和道德情操及其巨大贡献和深远影响,也揭示出作为学者的天真幼稚。不过,有些评论也许只看到一面,而没有揭示它的另一面,似有不足。这里也举一例。

1946年8月24日,毛泽东去重庆谈判的前四天,胡适从美国致电毛泽东,“顷见报载,傅孟真转述兄问候胡适之语。感念旧好,不胜驰念。二十二日晚与董必武兄长谈,适陈述鄙见,以为中共领袖诸公,今日宜审查世界形势,爱惜中国前途,努力忘却过去,瞻望将来,痛下决心,放弃武力,准备与(于)中国建立一个不靠武力的第二政党。公等若能有此决心,则国内十八年之纠纷一朝解决,而公等二十余年之努力皆可不致因内战而完全消灭。美国开国之初,吉福生十余年和平奋斗,其所创之民主党于第四届大选获得政权。英国工党五十年前仅得四万四千票,而和平奋斗之结果,今年得一千二百万票,成为绝大多数党。此两事,皆足供深思。中共今日已成第二大党,或能持之以耐心毅力,将来和平发展,前途未可限量,万万不可以小不忍而自致毁灭。以上为与董君谈话要点,今特陈述,用供考虑”(第1000-1001页)。

对此,作者做了一大段评论,“就当时的国内政局论,身在美国的胡适真可谓糊涂得可以,其对天命人事的见解,远没有他的一些同事和后辈明白。……胡适所言的英吉利、法兰西、抑或什么美利坚等洋玩意儿,除了被对方当作无聊的扯蛋和地地道道的胡说,怕是难再找到其他的价值。……耿耿予怀的毛泽东,待谈判结束回到延安,即在中共干部会上的报告中斩钉截铁地指出,‘人民的武装,一枝枪,一粒子弹,都要保存,不能交出去’。这番话,在阐明共产党坚定姿态的同时,也算是对胡适老师痴人说梦式的‘胡说’一个公开的答复”(第1001-1003页)。

不到三年,1949年1月8日,蒋介石接到密电,北方局势即将全面崩盘,焦灼中急约胡适晚餐。席间,蒋循惯例先问胡对大局的看法,胡氏又犯了一介书生弄舌称快的老毛病,竟像当年劝毛泽东解除武装一样,又不知深浅地劝蒋介石投降,且同样列举一些洋例子加以佐证“投降”之必要。接着评论道,“就像在重庆谈判的毛泽东不会听从胡适的痴人说梦一样,在大地陆沉之际,蒋介石仍决定死里求生,作最后一搏,并请胡适到美国求援”(1006-1007页)。

应当说,作者的评论相当确切,且入木三分,要大权独揽、拥兵自重的独夫民贼放下武器和投降,的确是痴人说梦,愚蠢到极点。但如果问一个为什么胡适两次会讲这样的话?仅从误判时局和人性还不能完全解释。胡适不愧为中国近代真正的自由主义者,是真正懂得民主共和宪政真谛的第一人,民主自由理念深入骨髓,化于血液,因此才在彼时彼地讲出这样“不合时宜”的话。中国有几个人能够有胡适这样的思想境界和精神气质,敢在毛泽东和蒋介石面前这样讲,表现了一个真正自由主义学者真实的思想和性情。而这样的思想理念则是中国特别是知识界最重要、最急需、最难能可贵的,也是中国未来发展须臾不可或缺的。作为一部专门描述中国知识人士命运的思想史著作,没有这样的评论似乎是一个明显的缺憾。

四是生动幽默,可读性强。这么宏大的场面和题材,这么多精英人士的出没和奋斗,作者天南地北,收放自如,海阔天空,分寸拿捏得恰到好处,历史典故,轶文趣事,信手拈来,娓娓道出,而文笔又是那样生动、灰谐和幽默,时而令人捧腹,时而令人惨然,甚至令人泪目。特别是一些诗词典故的背景和意义,经过作者的解读和阐释,不仅有了更清楚的了解,也进一步反映了作者的用心和深意。

二、战乱中的学术文化繁荣

读完《南渡北归》给人印象最深的是,20世纪上半叶,中国的学术文化界的确是一个群星灿烂,大师辈出,硕果累累的好时代,但当时的社会现实却是一个战火纷飞、流离失所、艰难困苦的坏年头。这种巨大的反差不能不引起人们的深思和追问。

从前者看,大学兴起,教育家如云,如北大校长蔡元培和蒋梦麟、南开校长张伯苓、清华校长曹云祥和梅贻琦、中央大学校长罗家伦等,在教育理念和办学实践中,奇思妙想,各有千秋,大师云集,学在民间。清华大学有著名的四大教授和五大导师王国维、梁启超、陈寅恪、赵元任,再加上以讲师任导师的李济。北京大学的胡适、傅斯年等。营造学社的梁思成、林徽因、刘敦桢等,以及中央研究院的81院士和西南联大的众多名师。这些人都是各自领域的领军人物,开一代风气之先,大都有传世之作,不少人更是著作等身。就以中央研究院史语所殷墟考古的研究成果来说,董作宾著《殷历谱》由傅斯年作序,在付印前专门寄给陈寅恪求教,陈充分肯定了作者的创见性成就,“大著病中匆匆拜读一过,不朽之盛业,只有合掌赞叹而已。改正朔一端,为前在昆明承教时所未及,尤觉精确新颖。冬至为太阳至南回归线之点,故后一月,即建丑为岁月,最与自然相符合。其次为包含冬至之建子月,周继殷以子月代丑月为正月,已与事理适合”。“抗战八年,学术界著作当以尊著为第一部,决无疑义也”(第537-538页)。陈寅恪一向以“士之读书治学,盖将以脱心志于俗谛之桎梏,真理乃得以发扬”为标准,由于得到陈寅恪、傅斯年等人的赞扬,蒋介石亲自签发了嘉奖令。半个世纪后的1955年,张光直在《抗战与学术研究—纪念抗日战争胜利五十周年》中说,“事实上,从一九三七年到一九四五年,也是产生中国人文社会科学重要著作的时代。例如,我的老师董作宾先生在这段期间完成的重要著作《殷历谱》,对于中国的考古学界而言,是一部开天辟地、创造出一个新局面的著作”(第539-540页)。在大师的带领和栽培下,不少寒门子弟也学有所成,挤身专家学者之列,梁思成的助手罗哲文就是一例。

从后者看,经历了八年抗战,山河破碎,颠簸流离,家破人亡,接着又是国共内战,同室操戈,生灵涂炭,台海分治,大陆和台湾对峙,金日成挑起朝鲜战争,志愿军赴朝参战,与14国组成的联合国军队作战,美国第七舰队封锁台湾海峡。至于物质条件可以说是到了艰难困苦的极点,物资奇缺,要什么没什么,设备简陋,饥寒交迫,战死和饿死不计其数,人口大幅减少,生产设施和经济基础遭到严重破坏。

然而,就是在这样的条件下,却造就了学术文化的繁荣和精神心灵的升华。其原因很值得探寻和记取。

掩卷沉思,至少有以下几个方面可以研究和考虑。

首先,家世传承,饱读诗书。书中提到的名家大腕,大都出身于名门世家,祖辈都是了不起的人物,不仅家庭殷实,而且文脉深厚,从小就博览群书,诗词书画无所不能。这些书中都有呈现,网上也随手可得。这里以陈寅恪和林徽因这一男一女为例。陈寅恪的祖父陈宝箴,是清末维新派,曾任湖南巡抚,其父陈三立是清末著名诗人,在家开办思益学堂,教授四书五经、数学、英文、绘画、音乐、体育。陈寅恪儿时启蒙于家塾,从小就学习四书五经、算学、地理等,不仅打下了深厚的国学基础,而且播下先进思想的种子。林徽因祖父林孝恂进士出身,历官浙江金华、孝丰等地,其父林长民毕业于早稻田大学,擅诗文、工书法,曾任北洋政府司法总长。林徽因5岁由大姑母林泽民授课发蒙,8岁入上海虹口爱国小学,12岁就读于英国教会办的北京培华女中,是一代新型女性。在当时的情况下,这样的家世传承使得他们都有君子之风和贵族气质,确立了“修身齐家治国平天下”,“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的远大志向和报复以及“格物致知,知行合一”的行为,成为民国的一代范儿,集中体现了优秀传统的力量。

其次,留学欧美,文明熏陶。既与家世传承有关,也与当时的情势有关,这些名家大腕都留学欧美日本,不仅学习西方的科学文化,而且深受现代文明的熏陶。就以梁启超一家来说,梁本人是戊戌变法的核心人物,变法失败后流亡日本14年,办报宣传,鼓吹立宪,主张“开明专制”,他的九个子女都是人中龙凤,大都留学国外。就以《南渡北归》着重描写的梁思成和梁思永来说,前者是梁启超长子,生于日本,12岁回国入清华学堂,24岁赴美留学,毕业于宾夕法尼亚大学建筑系,获硕士学位。回国后在东北大学创办了第一个建筑系,后加入并主持中国营造学社,著有第一部《中国建筑史》和《中国建筑史图录》,是我国建筑研究的先驱和建筑教育的奠基人。后者系梁氏次子,生于澳门,9岁从日本回国,19岁毕业于清华学校留美预备班,进入美国哈佛大学研究院,攻读考古学和人类学,毕业后回国入中央研究院史语所考古组工作,参与河南安阳小屯和后岗的发掘以及山东龙山的第二次发掘,他主笔的《城子崖遗址考古发掘报告》系我国首次出版的大型田野考古报告集,是我国第一个受过西洋近代考古学正式训练的学者,是中国近代考古学和考古教育的开拓者。至于陈寅恪,足迹更是遍及欧美日本,12岁随其兄长衡恪东渡日本入巢鸭弘文学院,三年后回国就读于复旦公学,20岁自费出国留学,先后在德国柏林大学、瑞士苏黎世大学、法国巴黎高等政治学校读书,28岁得官费资助赴美国哈佛大学学习梵文和巴利文,31岁又转往柏林大学攻读东方文字学、中亚文字、蒙古语。这些人出国留学,沐浴欧风美雨,开阔了眼界,增长了新知,掌握了现代研究工具和研究方法,而且确立了独立之人格,自由之意志。这一切就为他们成为大师级人物奠定了深厚的基础。

再次,思想自由,专心致志。如果说家世传承和留学欧美为他们建功立业,成为一代大师打下了坚实的基础,那么,他们的成长和创造更得益于学术自由的环境。这就是为什么同一个人在思想自由的环境中如鱼得水,文思泉涌,而在思想专制的条件下痛苦煎熬,无所事是,甚至江郎才尽。20世纪上半叶虽然战乱频繁,但却是造成思想自由的重要条件。因为,清王朝的覆灭,打碎了皇权专制和文字狱,人们开始获得了思想自由,接着而来的军阀混战、抗日战争和国共内战,也使得那些独裁者和集权政府无力、也无法进行思想控制,因为他们先要消灭对手,争权夺利,还要抵御外敌,图强生存,对思想文化活动根本无暇和无力顾及,只能让其自由生长。正是在这种情况下,那些具有家世传承、留学欧美、具有现代思想理念的精英人物,才能率性而为,听从内心的召唤,按照自己的爱好和兴趣,充分发挥和展示自己的聪明才智,成就一番大业,写出不杇的名篇巨制,创造出光辉灿烂的学术文化。

这种情况绝非偶然,而是有一定的历史渊源。对此可做一比较,春秋战国时期,也是一个各国争雄,战火纷飞的年代,但却形成了多元开放,来去自由,百家争鸣的态势,创造了光辉灿烂的古代文化。古希腊、罗马的城邦国家,自由开放,攻伐不断,也创造了辉煌的古代文明,而欧洲中世纪和近代,小国林立,争战频繁,谁也无法钳制人们的思想言论,终于发生了文艺复兴和宗教改革,创造了无以论比的现代文明。与之相反,中央集权和大一统,才是限制和取消思想自由的必要条件。

三、批判胡适导致斯文扫地

大家知道,在中国近代,特别是思想学术界,胡适占有重要地位,拥有巨大影响。他是白话文运动之父,新文化运动的旗手,“五四精神”楷模,学术文化界的“教主”,甚至被誉现代的“孔子”,普林斯顿大学胡适的档案材料中显示,“学士,康奈尔大学,一九一四;博士,哥伦比亚大学,一九一七。包括普林斯顿大学在内的32个荣誉学位”。其朋友故旧、同仁学生众多,很多人都得到过他的恩惠、帮助和教诲,受到大家的崇敬和拥戴。因此得到胡适的认可和支持,对个人是一大荣幸,对于统治者,可以收服人心,维持和巩固统治。在国共两党一决胜负的最后关头,尽管胡适支持国民党蒋介石,共产党并没有放弃,于是采取了两手策略:一方面公开讨伐,施以颜色。1948年毛泽东就把胡适、傅斯年、钱穆定为反动文人,批判之声不断,另一方面,通过秘密渠道,做胡适的思想工作,千方百计争取和拉拢,甚至1952年还暗中派周鲠生、江泽涵等胡适的亲友,从不同途径劝其返回北京,“弃暗投明”。

在确定胡适坚决不回“既无面包,又无自由”的大陆中国后,共产党进一步发动了对胡适的全面和彻底的批判。在这场讨伐胡适的运动中,大陆的知识人士,特别是那些头面人物,都争先恐后地跳将出来,披挂上阵,万炮齐发,口诛笔伐,为了自保,为了表忠心,为了向上爬,有的自污自损,有的恩将仇报,有的翻云覆雨,有的颠倒黑白,有的无中生有,一个个都是两面人,简直是脸面丢尽,斯文扫地,真是一场人性和人心的大暴露,大灾难。《南渡北归》对此有淋沥尽致的记述和揭露,作为永远的教训,下面做一简单的概述,然后再做进一步讨论。

向胡适打第一枪的是与陈寅恪比肩并称为“史学二陈”、时任辅仁大学校长陈垣。1922年,胡适曾断言,“南方史学勤苦而太信古,北方史学能疑古而太简陋,将来中国的新史学需有北方的疑古精神和南方的勤苦功夫”,“能够融南北之长而去其短者,首推王国维和陈垣”(第1152页)。1947年胡适与陈垣谈到北平的将来,中国的将来,明确告诉对方,“共产党来了,决无自由”,并举克兰钦可的《我选择自由》一书为证。1948年12月胡适离开北平前,首先想到的是陈垣,并邀请他一起南飞被拒绝。然而,1949年5月11日,陈垣在《人民日报》发表由他人代笔、经范文澜审阅的《给胡适之的一封公开信》,在回顾了与胡适的交往后说,“三十年前,你是青年‘导师’,你在这是非分明胜败昭然的时候,竟然离开青年加入反人民的集团,……你应该正视现实,你应该转向人民,翻然觉悟,真心实意的向青年们学习,重新用真正的科学的方法来分析,批判你过去所有的学识,拿来为广大的人民服务”(第1151页)。

向胡适打第二枪的是他的小儿子胡思杜。胡思杜原在北平图书馆工作,自认为与国共无冤无仇,共产党对他不会怎样,拒绝随父母离平南飞,愿意留下来为国家服务。但共产党认为,他既然是胡适的儿子,就是一个有用的工具,可以从亲情上来整垮胡适,随将其弄到华北人民革命大学学习改造,毕业时写了“思想总结”。1950年9月22日,香港《大公报》以《对我的父亲—胡适的批判》为题,发表了“思想总结”的第二部分。文章认为其父“作恶多端”,是“反动政权的忠实走狗”,“人民的敌人”。并明确表示,除了在思想上划分敌我,还要在个人感情上划分敌我,即与胡适脱离父子关系(第1169-1170页)。

胡思杜的文章被《人民日报》和《中国青年》转载后,在大陆教育文化界产生了强烈影响。相关机关发动北大文法两学院讨论“胡适思想问题”,并指使文学、哲学、史学、图书馆四个系联合召开“控诉会”,由俞平伯、杨振声、顾吉刚以及自称与胡适有过七年以上交往的汤用彤、朱光潜等“带头控诉”,胡适过去的同事、朋友、学生等大小知识分子在惊悚之余,见风使舵,纷纷跳将出来,揭发批判胡适的“反动罪行”,表示要与这条“丧家的、美帝国主义走狗”彻底决裂。接着开始了知识分子的思想改造运动。

1954年,李希凡和篮翎撰写了批判俞平伯《红楼梦》研究的文章,毛泽东看到后立即让江青去找胡乔木等在《人民日报》转载,胡等以“小人物的文章”“党报不是自由辩论的场所”为由拒绝,毛泽东给中共政治局写了《关于<红楼梦>研究问题的信》,在介绍了文章发表经过以后写道,“看样子,这个反对在古典文学领域毒害青年三十余年的胡适派资产阶级唯心的斗争,也许可以开展起来了,事情是两个‘小人物’做起来的,而‘大人物’往往不注意,并往往加以阻拦,他们同资产阶级作家在唯心论方面讲统一战线,甘心做资产阶级的俘虏”。

在毛泽东的授意和号召下,由郭沐若、周扬挂帅,中国科学院和中国作协成立了专门的委员会,对胡适的哲学思想、政治思想、文艺思想、历史观开展了集中、全面和彻底的批判。《南渡北归》揭露参与批判的有郭沫若、范文澜、李长之、罗尔纲、任继愈、夏鼐、周一良、邓广铭、张政烺、齐思和、向达、冯友兰、吴景超等。其中,郭沫若、李长之、罗尔纲、吴景超最为典型。

郭沫若一马当先,采取开会发言、对记者谈话、亲自撰文等形式对胡适口诛笔伐。“我们在政治上已经宣布胡适为战犯,但在某些人的心目中,胡适还是学术界的‘孔子’,这个‘孔子’我们还没有把他打倒”。胡适是“买办资产阶级第一号的代言人,他由学术界、教育界而政界,他和蒋介石两人一文一武,难兄难弟,倒有点像双峰对峙,双水分流”。并要求大家通过对胡适和俞平伯研究《红楼梦》的批判,“深刻检查,随时警醒”(第1180-1181页)。如果看看以前他与胡适的交往,两人的精神境界有如霄壤,郭氏前后也判若两人,这也是郭沫若一生为人处事的一贯表现。胡适曾对助手胡颂平说,“郭沫若这个人反复善变,我是一向不佩服的。大概在十八九年之间,我从北平回到上海,徐志摩请我吃饭,还请郭沫若作陪,徐志摩说,‘沫若,你的那篇文章(是谈古代思想问题,题目忘了),胡先生很赏识’。郭沫若听到我赏识他的一篇文章,他跑到上座来,抱住我,在我的脸上吻了一下。我恭维了他一句,他就跳起来了”(第1181-1182页)。1948年,中央研究院院士选举,因郭是共产党,有人反对,同时郭写长文《驳胡适<国际形势里的两个问题>》,但胡适不仅没有凭借自身的影响和权力打击报复,反而以甲骨文研究的学术水平为由,主张将其列入院士后选人名单,并在评委会审查时为其大声疾呼,结果郭沫若院士榜上有名。

继郭沫若之后,被树为马克思主义史学家的范文澜在中国科学院批判胡适大会上发言,他说,“日寇要‘征服中华民族的心’,当然非借重‘领导文化教育运动’的当今孔子胡适不可,胡适的身价当然可以涨价万倍。也许日本帝国主义比美帝国主义聪明,看透这个奴才的不中用,不管两个帝国主义谁愚蠢谁聪明,反正胡适是一个装扮成当今孔子待价而沽的汉奸卖国贼”(第1184页)。

北师大教授李长之撰写了长篇檄文《胡适的思想面貌和整理国故》,开篇就提出“胡适是什么人?”并回答说,“胡适是一个顽固的反革命分子。他自己说过‘我们宁可不避反革命之名’”。并着重指斥胡适“到处贩卖个人主义。……由重视个人而藐视群众,敌视群众,由不避‘反革命之名’而走上反革命之实,这就是胡适的发展道路”(第1185页)。

罗尔纲是胡适的得意门生和关门弟子,也跳将出来向恩师开炮,他写的《太平天国史纲》不讲太平天国杀人放火,只讲其英勇善战,甚至讲其提倡白话文,受到胡适的批评。他写了《师门辱教记》公开检讨,承认自己辜负了恩师的栽培和教诲,此举又受到胡适的肯定和赞扬。1945年罗尔纲将其修改补充,在《自序》中深情的说,“我这部小书,不是含笑的回忆录,而是一本带着羞愧的自白,其中所表现的不是我这个渺小的人生,而是一个平实慈祥的学者的教训,与他的那一颗爱护青年人又慈悲又热忱的心”(第1193页)。胡适为其作序,称赞罗的“狷介”和“不苟且”,并明确指出,“这种不苟且的习惯是需要自觉的监督的。偶然一点不留意,偶然放松一点,就会出漏洞,就会闹笑话”(第1196页)。不出所料,到了1955年的批胡高潮中,罗尔纲向昔日的恩师、今日的敌人掷出了投枪。他在中国人民政治协商会议上说,“我中了胡适反动学术思想的毒,也一直支配了我的半生。就是使我不辨是非,使我没有爱憎,使我感到一切虚无,使我成为行尸走肉”(第1198页)。并以《师门辱教记》为证,在批判胡适的同时,对自己过去的人生进行了无情的鞭挞和辱骂,满含深情地大发感慨,“这是如何不同的两个人生啊!一个是灰冷的、虚无的、无可奈何的人生,一个是热爱的、满怀信心的乐观的战斗的人生。两个不同的人生绘出了中国两个不同的时代:在旧时代里,革命向反革命进行斗争,进步的知识分子就参加了革命,反革命的知识分子就投到反革命的泥坑,而我这样一个落后的知识分子却变成了行尸走肉;到了今天的时代,在毛泽东光辉的照耀下,只要你要求进步,就连我这样的一个活死人,也恢复了青春,充满了生命的力”(第1201-1202页)。

胡适的好友经济学家吴景超则另辟溪径,刨坟掘墓,把胡适的母亲从棺材里拉出来进行鞭尸。并明确表示,“胡适,过去是我的朋友,今天是我的敌人,我要坚决与胡适所代表的一切进行斗争。不达到最后的胜利,决不罢休!”(第1212页)

没有参与于批判胡适的有陈寅恪、钱钟书、任思永等,此外还有吴晗。根据笔者现在掌握的资料,陶孟和也把持住了自己。按说,在中央研究院,他与傅斯年明争暗斗,史语所和社会所也是摩擦和冲突不断,他与胡适、傅斯年的政治观点相佐,但在任中国科学院副院长期间,未见到他倒胡的言论。在巨大的压力面前,坚持沉默和“不讲话的自由”,的确是难能可贵。

从以上概述可以清楚地看到,上世纪50年代大陆批判胡适的运动是对正义的背叛,对人心的讨伐,对中国优秀文化传统的破坏,它彻底打断了中国的脊梁,让作为社会良知的知识人士拜倒在当权者的脚下,丧尽天良,干着卖身求荣,颠倒黑白的勾当,后来的反右派、文化大革命不过是以新的形式更大规模地重演。这是一幅多可怕、愚蠢、野蛮的情景啊!如果与上一节的讨论加以比较,就更加突显出思想专制的可恶和言论自由的重要。

最近听读美国著名汉学家鲍弼德的大作《斯文:唐宋思想的转型》(2017),集中讨论了唐宋之间的思想文化变迁。他把斯文解释为我们的文化传统和共同的生活方式,认为文化传统既包括具体的文化形式,如文学、绘画、音乐等,也包含社会结构,文化是一个整体,是对自己的身份认同。这一解释与《辞海》的释义大同小异,《辞海》的释义有三,一是指“古代的礼乐制度”。如孔子曰,“天之将丧斯文也,后死者不得与于斯文也”。二是指文人或儒者,如杜甫诗曰,“斯文,崔、魏徒,以我似班、杨”,崔尚、魏启心是唐代文人,班固、杨雄是汉代文学家。三是犹文雅,如《红楼梦》第22回,“黛玉便道,‘还像方才,大家坐着,说说笑笑,岂不斯文些儿’”。上世纪中期国共在大陆易手,既是巨大的政治变故,也是深刻的思想文化变迁,批判胡适的核心和要害是不断的洗脑和思想改造,其结果是礼乐制度的巨大破坏和文化传统的彻底丧失,可以说是斯文扫地,人妖颠倒。可悲而可叹!

在人类历史上,欧洲走出中世纪进入现代社会的关键是文艺复兴和宗教改革,打碎了精神枷锁,实现了政教分离,让人们的思想获得了自由,进而创造了光辉灿烂的现代文明。而中国在现代化道路上跌跌撞撞,进一步退两步,至今仍然是身首异处,精神分裂,物质生活已经现代化了,而精神生活仍然处在前现代。其根本原因在于皇权时代君师一体、政教合一的枷锁不仅没有彻底打碎,反而在新的条件下死灰复燃,发扬光大,人们的思想仍然被牢牢地禁锢着。文革中有所谓“四个伟大”集于一身之说:伟大领袖、伟大导师、伟大统帅、伟大舵手。毛泽东说,讨嫌,其他不要,只要伟大导师,其实仍然醉心于君师合一。然而直到现在,遗风犹存,在一些方面甚至有过之而无不及。既然如此,政治就是主宰一切的,一切都得为政治服务,教育要为政治服务,学术要为政治服务,文艺要为政治服务,科技也要为政治服务,它们都没有独立存在的价值和空间。这既是一切专制统治的本色,也是一切荒诞和丑恶的根源。批判胡适就是学术为政治服务的典型和标本。

进一步看,斯文扫地也是共产公有的结果,洛克“无私产,无自由”的名言深刻揭示了其中的奥秘。中共在大陆建制以后,先将知识界纳入体制,然后把学校、研究机构、新闻、出版、广播影视等知识生产机构国有化和党产化,“学在民间”为“学在官府”所替代,这就把知识生产公有化和计划化了,知识分子拥有的私有知识财产“充公”了,洗脑和思想改造也不允许知识分子“私藏”知识财产。由于知识分子的饭碗是政府给的,工作由政府分配,生活由财政供养,离开了党和政府,就无法生存。因此,只能服从,只能迎合,只能按照党的指示去做,才能得到眷顾、恩赐和施舍。从一定意义上来说,批判胡适是一种用自由换生存的本能行为。“富贵不能淫、贫贱不能移,威武不能屈”的古训和箴言是自由意志的体现和升华,与此是不相合的,从众行为是最安全最保险的。知识界的这种自嘲和辩解,也使得这种失格和失身的苟且行为普遍化了,形成了汉娜•阿伦特(2014)所揭示的“平庸之恶”。

的确,人性非常复杂,一半是天使,一半是魔鬼,关键在于理念信仰和制度安排是抑制魔鬼的恶念,唤醒天使的善举,还是奖掖魔鬼的胡作非为,惩诫天使的真心善举,即是抑恶扬善,还是抑善助恶。上个世纪前半叶表现为前者,批判胡适就是后者。这是区分和检验一切制度,特别是政治制度的唯一标准。无数事实证明,一切专制独裁政体都要千方百计地实行家长制和一言堂,控制言论,统一思想,将此作为其建政立制实现统治的法宝。因为只有这样他们才能指鹿为马,号令天下,泯灭良心,奴役百姓,唤醒人心中的魔鬼,推动人性和道德的堕落。反过来,思想自由是人之为人的根本,开放言路,思想自由,是民主宪政的真谛,有了真正的思想自由,一切鬼魅䰣魉、污泥浊水都藏匿不住,一切胡作非为,倒行逆施都会得到抵制,人心会净化,政风会端正,社会也会充满生机和活力,文化学术自然会繁荣发展。因此有没有思想自由是民主和独裁、文明和野蛮的分水岭和试金石。可惜,直到现在,我们仍然没有从批判胡适之类的运动中吸取教训,不能面对过去的错误,以为不去提及,使人遗忘,就可以继续往前走,就可以回归正道。其实,这是异想天开,也是最蠢的办法。难道不提及就不存在了吗?能遗忘得了吗?《南渡北归》已经将其钉在耻辱柱上,人人都可以看到。现实已经证明,不认错,不检讨,不救赎,不还债,这一页是翻不过去的,也是遗忘不了的,更不可能回归思想自由的正道,不仅不能往前走,只能往后退,还会继续背弃思想自由的正道,只能在思想专制主义的邪路上滑下去,以至跌入万劫不覆的深渊。

2024/06/04,于北京

主要参考文献:

1,鲍弼德:《斯文:唐宋思想的转型》,江苏人民出版社,2017。

2,汉娜•阿伦特:《极权主义的起源》,生活,读书、新知三联书店,2014。

张曙光,中国社会科学院经济研究所研究员,中国社会科学院研究生院教授,博士生导师,北京天则经济研究所学术委员会主席,中山大学、浙江大学等兼职教授,北京大学法律经济研究中心主任,浙大天则民营经济研究中心学术委员会主席,《中国社会科学评论》主编。

来源:人文中国