诗人、散文家、评论家一平(李建华)于2024年12月30日中午在美国伊萨卡因病突然去世,特发此文,深切悼念。

林莽

2025年1月1日

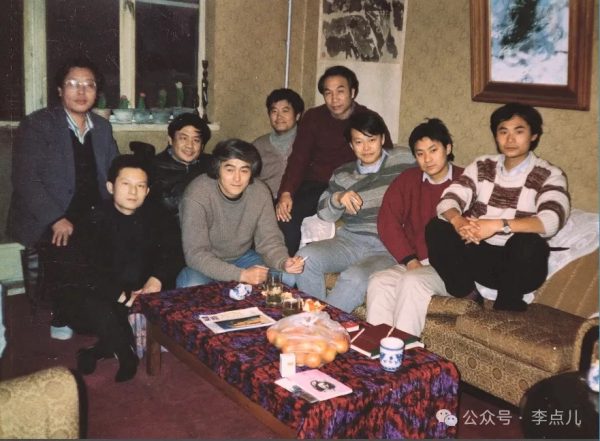

从右向左:梁晓明、默默、唐晓渡、林莽、一平、芒克、鄂复明、金耕、乔朝峰。

为心灵相互取暖的人

——悼念老友建华

今天是2024年的最后一天,8点11分,收到蔡铮从美国发来的短信,说:“一平于东部时间中午突然因病离世。”心头轰的一下!真希望眼睛看错了!前两天我们还互致圣诞节的问候,他这么快就走了?

痛失挚友,肝肠寸断,光阴倒置,泪水横流。

我们相识于上世纪70年代末,有40多年了。在中国新诗如火如荼的80年代,我们可以说是形影不离的朋友,相濡以沫,相互启发,相互激励,共同追寻着现代新诗和世界的先进文化。我们是三观相同,彼此信任,无话不谈的朋友。

在80年代,一平和周琳夫妇从和平里搬到团结湖,我住在红庙首都经贸大学宿舍,骑自行车10多分钟的距离,在北京我们成了近邻。

多少个日夜,我们促膝而谈,许多时候我们在他家或我家与来自各地的朋友们相聚,那些场面依旧历历在目。我们两个都在学校工作,于是有了假期的共同出游,我们一同走过大半个中国,一同游历过名山大川、文化古迹,见过许多的诗界友人。一同出席过许多的诗歌聚会与活动,一同参与“幸存者诗歌俱乐部”“现代汉诗”的各种相聚、讨论、朗诵与编辑《中国汉诗》的工作。

九十年代初期,一平无奈,全家出走波兰,我们山水相隔,那时通信还很不方便,只能书信相往,他的许多信件,我至今还保存在书柜中。

20多年前,我应邀写过几篇记述朋友的短文,其中就有一篇是写一平的,摘录一些于此文中:“1991年,一平离开祖国、亲人和朋友,只身去了波兰,在波兹南那个多雪的小城教授中文。他时常寄来长长的书信,有时也抄录他的诗文。他叙说自己的孤独,然而在文字中我找到的更多的是他对人的精神所在的关注。 …… 一平似乎和那里的异国文化有着一种生命中潜在的认同、无论是广场上的鸽群、教堂的钟声、还是山上落雪的丛林,这一切都沉浸在他精神抑郁的笼罩之中。我似乎看到了在一片树林中,在落满枯叶的潮湿的道路上,一个踽踽独行的身影。 …… 一平是我多年的好友,我们曾有过多少次彻夜的长谈,在一杯清茶与书本之间,那是一种精神上的相互浸透。他的远去使我感到这座城市的某种空旷。…… 一平自十几岁开始写作,那也是一些远离家乡的日子,东北平原上凛冽的寒风、白雪皑皑的旷野,在他身心中留下了深深的烙印。冰河、碱滩、苇丛、月夜频频出现在他早期的诗作中。他是一个以生命感知为创作原动力的诗人。随着生活阅历的增长,一平的写作渐渐进入了返璞归真的境界中。思考使他的作品更具有了深厚的文化背景,他的语言变得透彻与明亮了起来。他说,“擦去这个词/展开大地的宁静”“珍惜你的泪水/别让它变成叫喊/无限的寂静中/一叶青草/它何等的自重/和安宁”,一平在歌唱自然的同时述说着对人的爱恋与同情,他热爱具体而真诚的生活,他反对虚妄。他赞美在门前园子里耕作的那对父子,他赞美密支凯维支的尊严,他说一只蜗牛的努力与执着,胜过一座充满空虚的城市,而灵魂自重的孤独也会化作“美丽的天鹅/翔于北方之夜空”。 …… 一平无论在诗的内涵与语言上都是一丝不苟的,在中国当代文坛上,他是一位独立的寻找到了真正艺术价值的人。 …… 一平的思维方式都是诗化的。他以生活的体验和生命的感悟为源,他发自内心的平静的声音有如遥远而回荡的钟声,使世间的一切都置身于其中,无论是同情、怜悯、宽容、爱或憎,以及对人类前景的关注与担忧,都是那么真切,仿佛这些都是与生俱来的。”

这就是一平,一个作为我们那一代人的有理想、有文化追求的一代青年的一平,自那时起,他已经树立起了自己的精神所求,无论是在中国,还是在世界各地,他一直遵循着自己的理念与原则,在世界的一隅,寂静地、有尊严地生活着。

周琳、刘红、一平-600x450.jpg)

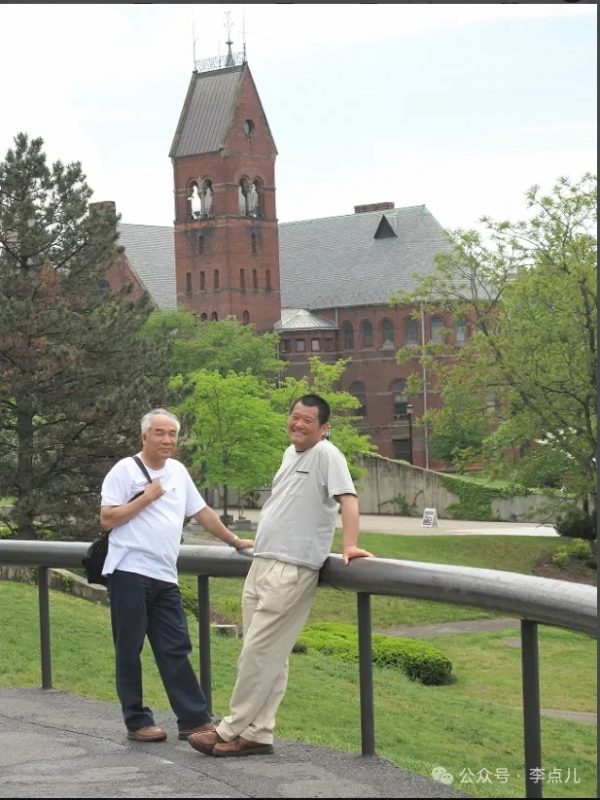

2013年,我们在他生活的伊萨卡相聚,在那个不大的大学城,我和刘红在他和周琳的家里住了近两个月,我们一同回忆过往,谈论这些年的人与事,时间的消失和人文的变迁,各自阐述自己对当今世界的认知与感悟,探讨对诗与艺术的再认知。我们一同开车游尼亚加拉大瀑布、纽约的城市与博物馆,一同参观大学城、游泳、野外烧烤,划着他家的独木舟,横渡五指湖的卡又加湖。我们一同收拾那座有养鱼池的院子,割去荒草,留下那些年轻的火炬树。

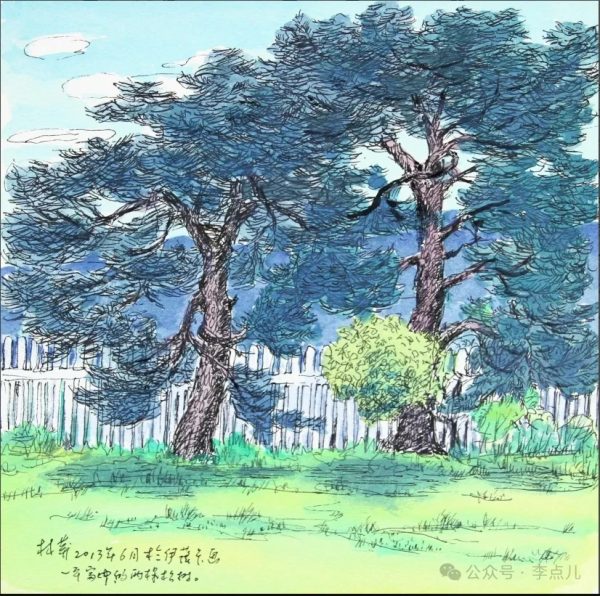

我画他家有维多利亚风格的老房子,路边的那两棵大松树,一同过端午节,包粽子,买来玫瑰,种在房子傍边的土坡上,用像机记录、观察画眉鸟蓝色蛋壳的孵化和小鸟渐渐长大的过程。我们一同参加当地诗人的朗诵会,观看大草坪上的乡间演唱会,夜晚国庆日的烟火,感慨异国他乡的相似与不同……

在伊萨卡那个小小的机场上,我们告别,因那架只坐十几个人的小飞机的维修,我们推迟行程,我们不想再麻烦他们,执意住在机场安排的宾馆里,第二天他们又来送行,这一晃已经11年了。后来的相约都未能成行,虽有过多次的电话与视频,但怎么也想不到,与老友一平那竞是最后的相见与永别。

一平小我3岁,16岁到东北建设兵团,种地,养猪,是个诚恳、不辞劳苦的青年。多年后在北京一所学校里工作,后到波兰。90年代末有两年回到北京,在大学教外国留学生学中文,后又到波兰,他先于周琳到美国,先在西部,又到纽约等地打工糊口,受了很多“洋插队”的苦。后周琳和儿子也都到了美国。北岛为一平介绍了到康奈尔大学教汉语的工作,全家定居小城伊萨卡。

一平是一位诗人,散文家,也是很有独立见解的文学评论家,他的诗歌评论独树一帜,有很好的认知与见解。他的诗歌语言简洁,立意新颖,注重意境的营造。他的散文开阔,浑厚,有浓郁的悲悯情怀。后一平到美国的一家中文网站工作,撰写了许多篇大气开阔的时事评论文章。一平是一位不事张扬的人,对自己的作品很少与人谈起,他的谦逊与内敛得到了许多朋友的钦佩与赞扬。

记得那年,他因母亲病逝回北京,在回美国登机的时候,给我打了一个电话,说回过北京了,因自己的原因,怕给朋友们引来不便,就谁也没有见,想你们,再找机会吧。这就是一平的为人,他处处为别人着想,无论在语言上还是行为上从不侵犯他人。但他的内心是清晰的,他的爱恨情仇是明确的,多年的社会经历与历练,让他有了明确的善恶观。

2015年,一平买了一只二手的带帆的游艇,就兴奋地打电话给我,希望我和刘红还有其他朋友再到他们那儿,说我们不用再划独木舟了,可以坐游艇到卡又加湖更远的地方,我们可以住在船上。买游艇是他生活中的一个理想,2013年的那个夏天,他曾多次和我们说起,想买一只带帆的机船,一平一直是个有着理想和浪漫情怀的人。

说到这些,不知为什么,我想到了我50年前抄诗本上莱蒙托夫的诗《孤帆》:

在大海淡蓝色的雾里∕一片孤帆闪耀着白光∕它在寻求什么,在这遥远的异地∕它抛下了什么,在这可爱的家乡∥波涛汹涌,海风呼啸∕桅杆弓起了腰,发出轧轧地声响∕唉,它不是在寻求幸福∕也不是在逃避幸福∥它下面是碧澄的水流∕它上面是金灿灿的阳光∕而不安宁的它,却在祈求暴风雨∕仿佛风暴中有安详”

这是我们年轻时代下乡岁月里读的诗,它象征着我们的命运,这宿命的象征那样随影如形地伴随着我们的生命。远离故乡的老友一平啊,我们正是这样在面对这个世界啊!

在2024年的最后一天,我流着泪,写下这篇悼念建华(一平)的短文,我们的时代已在消逝,我们为之努力的一切,刻下了应有的痕迹。

林 莽

2024年12月31日晚11时40分