近日乱翻报纸,看到这样一组数字:我国历史上需要财政供养的人与普通百姓之比,两汉是1:7948人,唐代是1:3927人,明代是1:2299人,清朝康熙时期是1:911人,1949年是1:600人,1978年为1:50,而今天是1:28人。(见《中国青年报》28人养1个“吃皇粮的”。2003年03月07日 )

登载这组数字的文章将今日的官民之比描述为“28人养1个吃皇粮的”。不知怎的,看了这种说法我感觉特不舒服。

众所周知,自从1949年新中国成立,我国广大劳动人民就由被剥削被压迫的奴隶地位上升为国家的主人,而中央政府同时宣布,国家的各级领导干部,职位无论高低,都是为人民服务的,都要做人民的勤务员。基于这一现实,半个多世纪以来人们习惯上将这些专职为人民服务的人称为“公仆”。

而“养”是什么意思?“养”是旧时代百姓与官员关系的写照。旧时代老百姓是奴隶,是被盘剥者被压迫者,“官”是骑在老百姓身上作威作福的人,是不劳而获的寄生虫。说两汉时期7948人养一个吃皇粮的可以,说明朝2299人养一个吃皇粮的可以,说清朝康熙时期911人养一个吃皇粮的也可以,但以同样的说法描述新中国成立后的干群关系官民关系显然是有失妥当的。

基于上述认识,我认为新中国成立后的官民之比及其变化,作如下描述比较恰当,也较切合我们的实际:

新中国成立之初,每600个中国人才摊上一位公仆为大伙提供服务,到了1978年,每50人就有一位公仆为大伙服务了,现如今,平均每28个中国人就享有一位公仆的无私奉献全职服务——只有这样表述,才能真实地反映出我们社会在共产党领导下,在新中国成立后所取得的实质进步和骄人业绩。否则的话,好象我们的社会一直在走下坡路似的,越来越不如从前了,这怎么可能呢?

首发 2003年《散文百家·杂文》

附录:聚焦两会·议政

28人养1个“吃皇粮的”

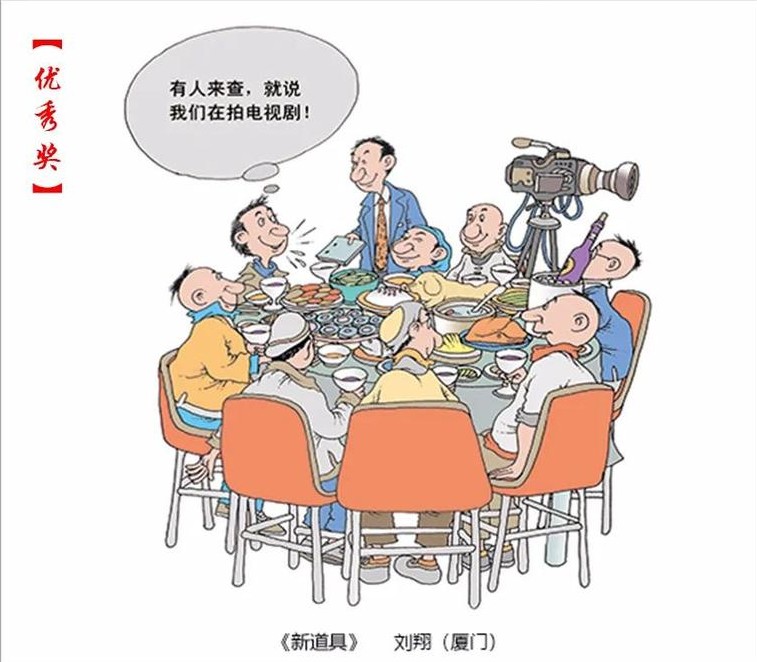

新华社北京3月6日电(记者常晓华 顾钱江)我国行政事业单位人员由财政供养,目前人数达4500多万之巨,也就是说平均28人养1个“吃皇粮的”。“吃饭财政”又成为政协大会上委员们关注的焦点。

据有关资料,我国历史上需要财政供养的人与普通百姓之比,两汉为1∶945,唐朝为1∶500,清朝康熙时期为1∶91;新中国成立之初为1∶600人,1978年约为1∶50,而目前却是1∶28。

财政供养人员管理失控,增长迅猛,是导致各级财政困境日益加深的一个关键因素。财政支出的大部分被“人头费”吃掉了。

“按平均每人每年最少1万元工资标准计算,现有的财政供养人员一年就需要财政供给工资开支4500亿元,占国家总财力的比例很大。财政供养人增加还要提供办公设施、住房、医疗保障、养老保险等,若将这些考虑进去,每增加一个人,一年至少需增加财政支出两万元以上,财政负担更为沉重。”江西省工商联副会长王翔委员给记者算了一笔账。

当前国家财力增长的大头只能用于满足“吃饭”和“养人”。在很多地区,新增财政收入约有80%以上用于人员经费,成为“吃饭财政”。王翔委员认为,虽然政府在3年内裁减了50%的公务员,但问题是很多地方精简工作并没有落到实处,从行政机关裁出的人员不少“分流”进了事业单位,而这也是财政供养的主要对象。

“吃皇粮者”的优越性对不少人有很大的吸引力,行政机关呆不了,怎么也得到事业单位去,就是不肯去没“皇粮”可吃的企业,更不愿意担风险自己创业。“铁交椅”被人向往,于是找路子、托关系,使出浑身解数挤入“吃皇粮”队伍,这是财政供养人员不断膨胀的因素之一。

经济学家吴敬琏委员指出,我国的机构臃肿和人员膨胀在某种程度上讲已到了极限,财政成为“吃饭型”的财政,财政再分配的其它职能大受制约,严重影响许多重要的投入,如此发展下去,国民经济的发展将严重受阻。

王翔委员提出,机构精简,缩减财政供养人员,任务艰巨,要做的工作很多,其中不妨也引入“定量分析”。应根据工作效益、财力情况等测算出一个比例数,在全国总人口中,行政官员应占百分之几,事业人员应占百分之几,应有一个尺度,然后照此严加控制,该裁的人员坚决裁员,该撤掉的机构坚决撤掉。总之,要迅速改变28人养1个“吃皇粮的”的局面。

原载《中国青年报》